温州机场航班延误分析与对策

摘要:民航局关于旅客吞吐量占全国0.2%(含)以上机场放行正常统计数据显示,2017年1月份和2月份,温州机场航班放行正常率连续两个月统计列表中的末位。不仅仅是温州机场,华东地区其他机场的放行正常性也不容乐观,特别是位于华东地区腹地的中小型机场,都位列倒数的榜单中。

与高铁和动车的高准点率相比,航班延误已经成为当前我国民航服务提升的主要障碍,本篇中,笔者通过数据分析,希望能够窥见中国民航航班延误的本质,并试图为缓解航班延误的压力出谋划策,提高民航服务的整体水平。

一、温州机场航班正常情况分析

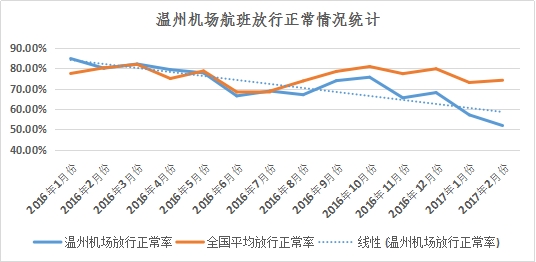

在2016年之前,温州机场的航班放行正常率一直较好,保持在全国排名的前列。然而,民航局航班正常情况统计的数据显示(详见图1-1),自2016年以来,温州机场航班放行正常率逐月降低,到2017年,温州机场航班放行正常率更是创下了历年来的新低,其放行正常率在1月份和2月份分别降到57.17%和51.93%,连续两个月位列旅客吞吐量占全国0.2%(含)以上机场榜单的末位。

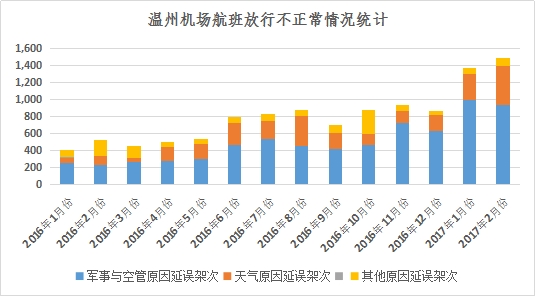

统计数据显示,2016年影响温州机场航班放行正常的主要因素依次为军事原因、天气原因和空管原因,分别占到48.57%、24.90%和12.92%,其中由于军事和空管原因导致放行不正常的航班占计划航班的比例为15.56%,占放行不正常航班的比例为61.90%,分别高于全国平均水平9.72和33.60个百分点。而在2017年的前两个月,军事和空管原因导致的放行不正常的航班占计划航班的比例分别为31.02%和30.12%,占放行不正常航班的比例分别为72.47%和62.65%(详见图1-2)。

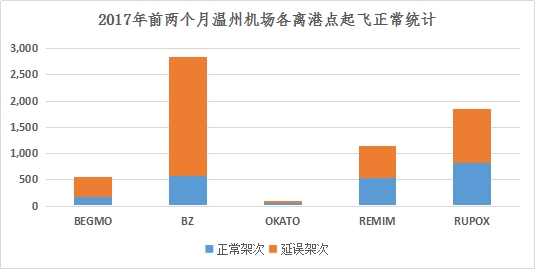

根据《民航航班正常统计办法》的相关内容,航班放行正常除了与计划离港时间有关外,还与衔接这个航班的前段航班的实际到港时间有关,因此,在延误较为普遍的情况下,旅客更愿意接受起飞正常性的信息。根据飞行计划集中处理系统统计的数据显示,2017年前两个月温州机场共起飞6479架次,其中起飞正常航班2176架次,起飞正常率仅为33.59%,总延误时间则高达3346小时;而在BEGMO、BZ、OKATO、REMIM和RUPOX等五个离港点上,BZ方向共起飞航班2847架次,起飞正常航班仅563架次,以19.78%的正常率位列各离港点起飞正常率榜单的末位(详见图1-3)。

图1-1 温州机场航班放行正常情况统计

图1-2 温州机场航班放行不正常情况统计

图1-3 2017年前两个月温州机场各离港点起飞正常统计

二、温州机场周边空域流量管理模式调查

2016年以来,温州机场航班量不大,温州塔台和进近管制单位并没有对温州机场的航班采取过任何的流量管理措施,而温州本地很少出现低能见度等恶劣天气现象,其影响也是微乎其微,因此,导致温州机场起飞航班出现延误的原因主要来自于周边管制单位的限制。

笔者根据流量管理协同决策(CDM)系统提供的信息对影响温州机场的流量管理措施进行了随机整理(详见表2-1),发现各管制单位在发布流量管理措施时,限制内容和间隔每天都很相似,唯一变化的是限制原因。在CDM系统中,限制原因有天气、航班时刻和军事等,有时还出现流量或者航路结构原因。在判定判定延误原因时,运行单位又常常将航班时刻、流量和航路结构等原因消化到天气和军事序列中。

表2-1 温州机场各离港点流量管理情况统计

|

离港点 |

限制范围 |

|

BEGMO |

HSN:W13温州福州晋江汕头起飞航班 |

|

SAGUT:经B221往大连以远方向航班 |

|

|

BZ |

FYG:B208航路飞越郑州航班 |

|

OVTAN:贵州各机场落地航班 |

|

|

P25:长沙宜昌以近落地航班 |

|

|

SHR:H17温州台州起飞航班 |

|

|

REMIM |

SHZ:B221温州起飞航班 |

|

P58:A593航路至北京落地航班 |

|

|

RUPOX |

TEBON:A470温州台州福州起飞航班 |

然而,在调查管制单位实施流量管理的原因时,笔者发现导致温州机场各离港点的真正原因各不相同:

(一)BEGMO离港点。这个点位于温州机场的东部,地处东海上空的军事敏感地带,最低可使用高度层为8400米,是上海浦东机场离港往南航线的必经点,也是东南沿海机场往返东北地区、胶东半岛和韩日等地的必经点,日均航班200架次左右,其中进出温州机场的航班约30架次。这个点流量管理的重点在于安排足够的时间供飞行在DST-BEGMO航段之间的航班上升和下降高度,由此也导致温州、福州等机场的航班延误。

(二)BZ离港点。这个点是温州机场的西大门,同时也是杭州机场往返东南沿海和上海虹桥机场往南飞行的主要通道。在这个点上,每天往返上海虹桥、杭州、南京等机场的航班将近200架次,往返温州和台州机场的航班约100余架次。这个点流量管理的重点在于控制东西方向飞行的航班,以确保南北飞行航班的顺畅,由此导致温州机场离港航班大面积延误,且进出港航班只能保持低高度巡航。

(三)OKATO离港点。这个点是大陆往返台湾岛的门户。大陆各机场每天经过这个点往返台湾的航班有100多架次。这个点流量管理的重点在于避让在东海上空活动的其他航空器,因为频率不高,相对影响较小。

(四)REMIM离港点。这个点是珠三角和东南沿海各机场飞往上海的必经之路。每天经过这个点前往上海虹桥和浦东两个机场的航班将近400架次,而往返温州、台州、宁波和舟山等机场的航班约50架次。这个点流量管理的重点在于控制温州机场进离港航班,确保上海两场进港航班流的顺畅。正因为这种调配机制,导致温州机场进离港航班均不能及时上升和下降高度,给管制工作带来较大的被动。

(五)RUPOX离港点。这个点是温州机场前往东南沿海及珠三角地区的咽喉,也是东南沿海机场前往上海和往返东北地区、胶东半岛和韩日等地的必经点。每天经过这个点的航班大约300多架次,其中温州机场航班40余架次。这个点流量管理的重点在于控制温州和福州机场的离港航班,缓解B221和A470两条航线航班流汇合后的运行压力。

在调查时,笔者无意中发现一个被称为“空中搭桥”的管制技术正在一些管制单位中得以应用。使用这个技术后,每个航班只能以特定的高度飞越这些航路交叉点,而这个高度由管制单位事先设计。由此,只要管制员熟练掌握高度匹配规则,无论空中情况如何变化,航班飞行都会相安无事,给管制单位带来极大的安全效益。然而,笔者分析认为这个技术相对比较落后,或许正是温州机场各离港点航班延误的直接原因。当所有管制单位都在使用这个技术时,那航班延误也就理所当然了。但是,当前我国空管系统流量管理技术相对落后,现有的流量管理系统并不能给管制员提供足够多的帮助信息,笔者相信,管制单位采取“空中搭桥”技术也是情非得已。

三、空域管理方法的探讨

近年来,中国民航飞行流量不断增长,根据中国民用航空局公布的数据显示,2016年大陆各机场全年起降航班总数达到923.8万架次,比上一年增长7.9%,其中温州机场全年起降航班67916架次,同比增长10%。预期在今后的很长一段时间内,中国民航飞行架次还将以比较快的速度增长,如果没有匹配空域精细化管理技术,航班延误的现象还将日趋严重。

(一)飞行间隔的精细化管理

在管制运行中,飞行间隔通过垂直间隔和水平间隔两个要素予以明确。在《中国民用航空空中交通管理规则》及其修订版本中,12500米高度以下的范围,普遍采用了300米高度差的垂直间隔;在雷达监视条件下,水平间隔在区域管制区内最小为10公里,而在进近管制区内最小为6公里。可想而知,两架航空器沿着一条航线在立体空间内飞行,由于受到相对速度的影响,只有当他们的飞行方向相同时,管制员才有更多的时间和更大的空间来指挥这两架航空器相互占用或穿越对方的高度层。对于高速飞行的飞机来讲,10公里的距离也就不到1分钟的飞行时间。

因此,笔者认为,在探讨空域使用效率时,首先应当考虑的是班机航线的单向运行。基于当前国内枢纽机场的班机航线基本已经实现单向运行的现状,空域管理部门应当考虑将周边相关机场的航班也纳入到枢纽机场的航班流中,尽可能地在全国范围内实行班机航线的单向运行。在水平间隔至少10公里的前提下,如果推行1分钟/架次的纵向间隔放行航班,则一条航线每个高度层小时容量至少可以达到60架次。自然在这密集的航班流中,分布着从不同机场起飞前往不同机场的航班,当管制员指挥在较近机场降落的航班下降高度后,则有附近其他机场起飞的航班填充到这个空缺的位置上,从而保持这条航线的高效运行。

当航班密度较大超出单一高度层的容量时,管制员可以安排下一个高度较低的高度层作为单向运行的补充。很显然,航线距离远、巡航高度高的航班飞行在最高的高度层上,而航线距离近、巡航高度低的航班飞行在较低的高度层上。此时,为了能够让高高度的航班及时下降高度,较低高度层前后两架飞机之间的距离至少需要增大至20公里,笔者粗略计算此时需要实行2分钟/架次的纵向间隔,而这个高度层的小时容量则为30架次。如此类推,管制单位就可以安排出更多的高度层供班机航线单向运行使用。

在部分航班不能实行班机航线单向运行时,笔者认为在确保枢纽机场班机航线单向运行的前提下,可以按照一定的间隔放行逆向运行的航班,而这个间隔能够确保管制员有足够的空间指挥在较近机场降落的航班下降高度,而巡航高度还应以低于航班流主要方向所使用的高度层为宜。

实行班机航线单向运行以后,绝大多数飞机可以在短时间内上升到较高的高度层进行巡航,由此也为其他航班的上升下降腾出足够的空间。此时,管制员只要集中精力调配相近机场航班上升和下降过程中出现的飞行矛盾,工作负荷得以有效降低,而空管运行安全系数反而得以较大提升,航班正常性得以有效保障,当然类似于温州机场各离港点上的尴尬局面也得以有效缓解。

(二)空域结构的精细化管理

当前,我国基本上实现了高空、中低空和进近三层管制空域结构。一般情况下,高空管制区为高度7800米以上的区域,中低空管制区为高度6000至7800米的区域,进近管制区为高度6000米以下的区域。可是,不管是哪个管制区,水平跨度都达到了上百公里甚至更多。而在实际运行中,笔者发现部分管制扇区长期处于合并状态,也就意味着一个管制员将长时间承担两个扇区或者更多的工作负荷。很显然,如果按照每分钟一架的间隔放行航空器,则同一个管制频率上至少也有十多架甚至更多数量的飞机,管制员将难以应对。因此,笔者认为有必要推行空域结构的精细化管理。

《中国民用航空空中交通管理规则》规定,区域雷达管制员同时指挥的飞机架数不能超过12架,而对于进近雷达管制员的限制数量则为8架。因此,在规划管制扇区的范围时,除了其他物理条件外,还需要考虑两个决定扇区容量的要素,一是所在扇区各高度层的使用情况;二是管制扇区内间隔的使用情况。笔者认为,这两者可以借鉴国外个别国家的经验,缩小管制扇区的水平范围,并根据高度层的使用情况合理划分垂直范围。同时,还应在进近管制区内规划进离场分流航线,确保进离港航班快速实现高度的互换,有效空域的使用效率。

可以想象,在规划好的各个空域内,离港航班起飞后,进近管制扇区指挥该航班沿着离场航线上升到高度后移交给中低空管制扇区,中低空管制扇区指挥该航班穿越其他进离港航班的高度后移交给高空管制扇区,高空管制扇区指挥该航班穿过逆向运行航班的高度层后,顺向加入单向运行的巡航高度层;当接近目的地机场时,高空管制区指挥进港航班离开巡航高度,穿过逆向运行的高度层后移交给中低空管制扇区,中低空管制扇区指挥该航班穿越其他进离场航班的高度后移交给进近管制扇区,进近管制扇区指挥该航班加入进场航线实施进近着陆。

(三)飞行流量的精细化管理

无论是飞行间隔的精细化管理,还是空域结构的精细化管理,都离不开飞行流量管理。《中国民用航空空中交通管理规则》规定,飞行流量管理分为先期流量管理、飞行前流量管理和实时流量管理。实施飞行流量管理的原则是以先期流量管理和飞行前流量管理为主,实时流量管理为辅。

1.先期流量管理。包括对全国和地区航线结构的合理调整、制定班期时刻表和飞行前对非定期航班的飞行时刻进行协调。其目的是防止航空器在某一地区或机场过于集中和出现超负荷流量,危及飞行安全,影响航班正常。在航线结构相对比较固定的空域条件下,管理部门更多地则是通过调整航班的班期时刻来实现先期流量管理。笔者认为,在制定航班班期时刻表时,管理部门应当充分考虑航线运行容量、机场跑道容量和扇区容量等参数,在其允许的范围内按照一定的时间间隔安排班期时刻,确保每条航线、每条跑道和每个扇区的飞行流量有效地控制在一个合适的范围之内,从而在源头上解决导致航班延误的因素。

2.飞行前流量管理是指当发生天气恶劣、通信导航雷达设施故障、预计扇区或区域流量超负荷等情况时,采取改变航线、改变航空器开车、起飞时刻等方法,疏导空中交通,维持正常飞行秩序。温州机场各离港点上流量管理措施正是这种流量管理方式具体表现形式,而CDM系统正是它的具体应用工具。但是,如今的CDM系统只是简单地推算航班预计到达管制区交接点时的时间,还不能精确地计算航班经过每个位置点的具体信息,在实际应用中还不能给管制员带来更多的帮助。不过,笔者认为,从飞行前流量管理的角度,CDM系统已经完成了它的使命,更加艰巨的任务应该交给实时流量管理。

3.实时流量管理是指当飞行中发现或者按照飞行预报将要在某一段航路、某一区域或某一机场出现飞行流量超过限额时,采取改变航段,增开扇区,限制起飞、着陆时刻,限制进入管制区时刻或者限制通过某一导航设备上空的时刻,安排航空器空中等待,调整航空器速度等方法,控制航空器按照规定间隔有秩序地运行。在航班量较大的情况下,先期流量管理和飞行前流量管理已经不能满足管制运行的需求,管制单位需要推进实时流量管理,实现飞行间隔和空域的精细化管理,提高空域运行的容量和质量。

当今,各类监视设备已经普及到空管自动化系统中,基本上已经实现了空中监视的全覆盖。在这种情况下,空管自动化系统就可以用监控到的点迹信息自动更新航班在空中飞行的实时位置,而这些实时位置信息又为实施实时流量管理提供了必要的条件。借鉴国外个别国家“下一代空管系统”的设计理念,笔者认为空管自动化系统有必要进行全行业联网,让每一个终端都能共享所有航班的实时位置信息,实现从起飞到落地对航班实时位置进行有效监控。通过获得的实时位置信息,空管自动化系统还应当能够根据设定的飞行间隔,计算出航班到达下一个位置点前应该执行的飞行建议,并向管制员提示调速、等待等措施,从而实现整个航程的精细化管理。

四、结论

相对了欧美等航空发达国家,我国的飞行总量还处于一个较低的水平。但是,从航班延误的角度看,我国却是个航班延误的大国,解决航班延误问题已经当前空管系统所面临的最大问题。本篇通过分析温州机场的航班延误情况,深究国内航班延误的真正原因,并探讨缓解航班延误的方法。

本篇中,笔者提出缓解航班延误要在飞行间隔、空域结构和飞行流量等三个方面实施精细化管理。在飞行间隔精细化管理上,笔者建议推行以枢纽机场航班流为主要导向的班机航线单向运行机制,提高巡航高度层容量;在空域结构的精细化管理上,笔者建议优化各管制山区的空间范围,提高航班从起飞到落地过程中的高度层转换的效率;在飞行流量的精细化管理上,笔者建议推进空管自动化系统在全系统内进行联网,实现航班实时位置信息的共享,为管制员提供飞行调配的建议措施。通过这三个方面的精细化管理,笔者认为不仅可以有效缓解包括温州机场在内的航班延误的压力,同时还可以缓解管制员的工作压力,提升空管运行的安全系数。

[参考文献]

[1]《民航航班正常统计办法》[S],中国民用航空局,2013年10月23日

[2]《关于2016年1月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2016年2月26日

[3]《关于 2016年2月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2016年3月24日

[4]《关于2016年3月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2016年4月25日

[5]《关于2016年4月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2016年5月18日

[6]《关于2016年5月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2016年6月14日

[7]《关于2016年6月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2016年7月27日

[8]《关于2016年7月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2016年8月29日

[9]《关于2016年8月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2016年9月23日

[10]《关于2016年9月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2016年10月18日

[11]《关于2016年10月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2016年11月22日

[12]《关于2016年11月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2016年12月15日

[13]《关于2016年12月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2017年1月12日

[14]《关于2017年1月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2017年2月14日

[15]《关于2017年2月份航班正常情况的通报》[R],中国民用航空局,2017年3月24日

[16]飞行计划集中处理系统[R],中国民用航空华东地区空中交通管理局

[17]协同决策系统(CDM)[R],中国民用航空华东地区空中交通管理局

[18]《中国民用航空空中交通管理规则》[S],CCAR-93TM-R2,中国民用航空总局,1999年7月5日

[19]《中国民用航空总局关于修订<中国民用航空空中交通管理规则>的决定》[S],CCAR-93TM-R3,中国民用航空总局,2001年3月19日

[20]《关于修订<中国民用航空空中交通管理规则>的决定》[S],CCAR-93TM-R4,中国民用航空总局,2007年11月4日

[21]《关于下发<空中客车A380机型尾流类型及尾流间隔标准规定>的通知》[S],AC-93-TM-2008-03,中国民用航空局空中交通管理局,2008年9月1日

(作者:孙建祥 民航温州空管站)