浅论中小机场飞行区等级规划在构建“机场网”中的作用

摘要:机场是整个民航产业中重要的空间依托。布好“机场网”会对整个行业乃至区域经济产生深远的影响。机场布局和建设规划要综合考虑国家战略、城市发展、空间区位,以及地区生产力、人口密度、机场功能定位、场址条件等诸多复杂因素。而机场飞行区等级作为机场规划和建设的重要技术指标决定了一个机场的发展空间、投资规模和运行成本。飞行区等级以机场最大可起降机型为主要设计指标,是机场规模的重要标志之一。等级越高可起降的机型就越大。构建统筹规划、科学布局、合理定位的“机场网”,其中很重要的一个方面就是做好飞行区等级规划,可以减少资源的闲置和低效能,同时也减轻各级政府的负担。本文通过分析中小机场发展中的几个突出问题,初步研究“机场飞行区等级规划”对实现机场布局和建设规划的精细化管理的必要性和作用。

一、 我国中小机场发展存在的几个突出问题。

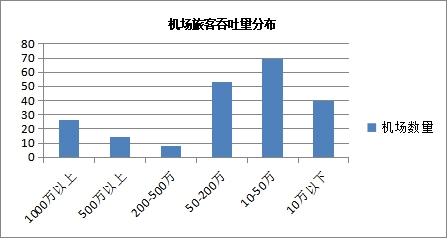

根据我国《民航局关于中小机场补贴管理办法》:中小机场通常指年旅客吞吐量低于200万人次的机场。按照这个定义,我国中小机场占到总数量的76%。还有一个相关概念,根据《民用航空支线机场建设标准》:支线机场指目标年设计吞吐量小于50万人次,主要起降800-1500以下短程飞机的机场。按照这个定义,我国支线机场占到总数量的51.9%。实践中,这两个概念常常被混用。

2002年机场属地化改革后,机场建设速度空前,至2016年底全国运输机场已达到218个,与02年相比增长77%,增加的主要是中小机场。机场的建设对地区经济产生了巨大的拉动作用,但其自身发展也存在以下突出问题:

(一)中小机场绝大多数亏损,航线依靠地方政府补贴。

根据民航管理干部学院09年对全国前二十位机场及部分中小机场的投资回收所做的初步统计看,机场的投资额远远高出历年税后利润总额。中小机场的生存和发展更多依靠国家和地方政府的扶持。根据民航局公布的资料进行统计,全国亏损机场所占比例高达70%以上,仅2013年亏损总额达到29亿;“十二五”期间,民航落实中小机场补贴资金104亿元。为了拉动机场发展,每年当地政府都会给航空公司巨额补贴。合理的补贴会让机场间接受益,但由于缺少制度规范,很多政府补贴盲目而无序,只能是短期行为,扭曲了供需方的市场信息,掩盖了发展中的问题和矛盾,不利于机场长远发展和建设,因此如何让补贴更好地发挥作用是一个值得研究的课题。

(二)地方政府在机场规划建设中追求一步到位,飞行区等级“宁大勿小”。

通常飞行区的建设原则上要适度超前。比如跑道延长等工程如不提前实施,重新立项、扩建成本更高。这样做有其科学性和实践性,但有一个重要前提:要基于对机场科学定位,合理精细的规划。而现实情况往往是大多数机场在项目预可研、可研阶段论证深度不够,带有极大的长官意志和盲目性。因此“适度超前”在实际操作中就往往变成了盲目超前、“宁大勿小”。这背后有着很复杂的成因,主要体现在以下几个方面:一是地方政府都把机场建设当作“形象工程”, 攀比、盲目追求建设规模;二是地方政府出于自身利益的理性考量,都希望开通直飞北上广等大型繁忙机场的航线;三是我国航空公司现有机型单一,大多数只能在4C级以上机场运行;四是建设许可手续繁复,一步到位可绕过再次审批的麻烦;五是行业政府为了自身政绩,也在助推地方机场的建设热情。因此,造成我国新建支线机场的起点基本都是4C,甚至24个支线机场已经达到4D以上。与大型机场不同,中小机场的建设和运行中,飞行区部分的投资和维护成本远大于航站区。承德、临汾、五台山、扎兰屯、乌兰察布等新建4C机场飞行区工程占总工程费用的比例都在50%左右,航站区工程仅占10%以上。吕梁机场因为土方量比较大,飞行区工程占总工程费用的80%。对于中小机场每提高一个飞行区等级,投资会大幅增加,因为几乎所有硬件设施的投入,如跑滑系统、机坪、目视助航设施及排水系统的规模,以及消防救护设施设备等都与飞行区等级相关。

(三)机场布局与定位缺少战略性研究,同质化竞争严重。由于地方政府更多的是以政治效用最大化作为决策前提,对机场与地方经济建设的协调关系缺少战略性研究,对机场未来发展缺少统筹考虑,因此机场规划带有很大的盲目性。从02年开始,各省市地方政府的机场建设呈井喷式增长。机场建设大战拉开序幕之后,紧随其后的就是相邻机场之间的同质化竞争一直在各个区域如火如荼地上演,珠三角、长三角、京津冀、环渤海圈、黄三角或山东半岛等经济快速发展的地区逐渐形成或开始形成布局较为紧密、相互间同质性、关联性强、飞行区等级相当的机场群。机场群所处的大区域内呈现出空间资源、时刻资源、市场资源、运力资源等方面的矛盾,矛盾引发机场腹地相互渗透抢夺市场,相邻机场为生存恶性竞争日趋激烈。美国每万平方公里拥有0.64个运输机场。浙江省目前就已经每万平方公里拥有0.85个机场,这些机场都是4C以上,可以起降737-800、900同等的机型。连城冠豸山机场年吞吐量十万多,日照机场更少才3500人。年吞吐量在10万人次意味着以737系列值飞,每天不超过两班。可见这些机场航线、航班量都非常少,机场利用率极低。如果不能合理布局规划,准确谋划战略定位,如此高密度的机场如何走出亏损和恶性竞争的老路?此外,中小机场的可通达性普遍不高,直接接驳的公共交通方式非常少。这使得航空业在面对高铁等方式的竞争时,更显得缺少优势。

民航局关于《2016年进一步深化民航改革工作意见》中明确提出,我国民航存在安全保障资源不足、发展结构不平衡、发展方式粗放等问题,这些问题在机场业里更是普遍存在。

二、飞行区等级规划的影响分析

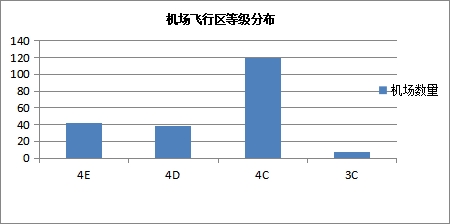

(一)我国机场飞行区等级分布现状。

一直以来,我国机场飞行区等级和运输量不匹配。截止到2015年年底,全国机场飞行区等级在4E、4D级的机场占总数的39%;4C级机场120个,占比58%,;3C机场只有7个。而全国机场中旅客吞吐量过千万的仅26个,占12.3%。200万以下的机场159个,占76%以上。其中17%的机场不足10万。例如,吐鲁番飞行区等级为4D,年旅客吞吐量不足3万。而美国很多4C级机场的旅客吞吐量超过了千万。从机场可起降机型来看,4C级机场可以起降737-800、900,超过100人以上就属于大型客机了。2002 年我国3C级机场的比例大约为26%。从02年到15年全国运输机场增加了70.7%,机场飞行区等级也全面提升。截止2015年底,3C仅占4.4%。

(二)机场飞行区等级建设与航空公司支线航班之间相互影响。

我国一个有趣的现象是:支线机场的数量与支线飞机不成比例。而截至2015年12月底,民航全行业共有运输飞机2649架,其中支线飞机共有151架,占全部运输机队的5.7%。支线机场与支线飞机严重不成比例。由此可反映出两个问题:一是在支线机场运行的绝大多数不是支线飞机;二是用737以上机型来飞支线的情况比较普遍。因此,很多航线客座率不足45%,也就不足为奇了。正是因为真正意义的支线机型少,机场被“逼”不得不把飞行区等级提高。

航空公司作为“理性经济人”,更愿意专注于干线机场点对点航线。因此,航空公司争相挤入大机场,使之趋于饱和,不断扩建航站区和站坪;小机场对航空公司依存度很高,为了吸引航空公司就拼命提高建设等级。在机场硬件设施超前的条件下,航空公司也宁愿引进大机型来飞支线。航空公司逐渐形成一种思维:只有拿到补贴,才会飞支线机场。客座率不高不是问题,反正地方政府给兜底。因此,不愿意花时间和精力研究航线、培养航线。我国航线结构不合理不能不说也有这方面的原因。

(三)机场飞行区等级现状对我国航空制造业的潜在影响。

当前的机场飞行区等级状况,无法凸显我国现有民机的优势。目前国产民机投入运行的主要是50~60座级双涡轮螺旋桨支线客机新舟系列。新舟系列最大的特点:一是对跑道的适应性很强--即使土跑道也能起降,非常适合在飞行区等级为3C的机场运行。二是作为螺旋桨飞机安全性相对较高。05年5月,一架新舟60因为飞行员误操作拉了顺桨,落地瞬间达到6G,飞机基本解体,可机上52人无一重伤。但是新舟系列这些显著的优势,在目前我国飞行区等级整体较高的大环境下无法显现。

由于体制上的局限,我国航空制造业和民航运输业基本脱节。我国目前可以称得上是民航大国,但绝不是民航强国,这其中一个很重要的原因是我们没有强大的民机制造业。目前国产民机制造还处于起步阶段。在我国民航151架支线飞机中,国产民机共24架,仅占全部飞机数量的0.9%,主要就是新舟60。2008年,奥凯航空引进了第一架,并在环渤海、黑龙江、湖南、内蒙古等地区开飞20多条支线,被社会各界誉为“民生线”。新舟60到目前已累计交付100余架,其中奥凯航空拥有13架,幸福航空拥有9架;而其他都运营在非洲、拉美、东南亚国家。一方面新舟60自身存在机型不完善、故障率高、维修能力和水平落后等问题;另一方面,国家对发展新舟飞机缺少体系化的扶持政策。这种形势下,作为国产民机的发展更是难上加难!

(四)飞行区等级规划在我国机场布局和建设中实际应用。

飞行区等级规划是指基于对机场的功能定位,在总体规划中根据机场繁忙程度、最大可起降机型等因素对跑道、滑行道、机坪及其附属设施的数量、空间布局、尺寸、物理条件等技术指标做出近期和远期规划。这几年,对飞行区等级的规划已有所重视。连云港市 “十三五”规划中现有的白塔埠机场(4D级)要迁建的国际机场一期工程为飞行区等级4C,根据原上报的方案一期拟建为4D,但是在专家论证中考虑到机场的功能定位、与周边南京、无锡机场的关系、运行的主力机型等多方面因素最终核定为4C。地方政府在规划建设中很少考虑飞行区等级规划,作为民航管理部门应该在建设规划中进行把控。

三、发展对策初探

“十三五”是实现民航强国战略构想的关键时期,如何布好“机场网”,把这张网做大做强是实现民航强国战略构想的重要一环。机场首先是公共基础设施,要服务于区域经济,解决人民出行便利性的问题,但大力发展不等于盲目无序发展。机场布局规划“主要解决民用机场空间布局及功能结构问题”。建设规划则要解决机场远期发展和近期建设的关系问题。建设要基于科学的机场布局和合理定位,“以实现资源的优化配置和有效利用”。

12年7月国务院发布《关于促进民航业发展的若干意见》曾指出,机场规划建设既要适度超前,又要量力而行,同时预留好发展空间, 做到确保安全、经济适用、节能环保。在机场布局规划和建设规划中行业政府只有把好飞行区等级规划关,才能实现机场业的帕累托最优。具体建议如下:

(一) 机场布局要体系化。在机场布局中合理构建大中小枢纽、干线、支线、通勤、通用的梯次结构,飞行区等级规划以机场群为一个整体,充分考虑各机场的功能定位进行通盘设计,以科学布局实现机场群内的优势互补、分工协作。

(二) 建设规划要精细化。根据“十三五”规划2020年运输机场将达到270个,通用机场超过500个。一定要坚持“规划先行,建设分期”的原则,规划要预留发展空间,飞行区规划可适度超前,但要充分考虑现实条件和未来发展,做精细的等级规划。包括跑道长度、主滑行道和联络道的数量、目视助航条件、净空道的设置等等。

(三) 许可程序要精简化。要鼓励并发展通勤、通用机场,进一步简化审批手续。“十三五”规划提出2030年实现机场周边100公里所有县域和中心区域全面覆盖”的任务目标。应将通用航空服务纳入机场规划范畴,通过发展通用航空实现全面提升人口和县级行政单元覆盖率的目标。目前通用机场从选址、设计到竣工颁证,至少要经过50个环节,顺利的话也要历时2年多。通勤机场更是等同于运输机场的颁证条件和安全标准。这与当前发展不相适应,应进一步简化通勤、通用机场审批环节,在建设和安全投入上可制定更切实际、灵活性更强的标准,包括适当降低对道面状况、安保条件等标准的要求。飞行区等级上通勤机场达到3C就完全可以满足需要。

(四) 评审制度要效能化。进一步完善国有控股机场改扩建工程的立项、可行性研究报告、初步设计等环节的评审制度,提高评审效能。对国有投资、吞吐量在200万以下的运输机场通过改扩建的方式提高飞行区等级的项目应建立严格论证程序,不能流于形式。

此外,配套的还应包括下列政策:一是建立对国产飞机体系化的扶持政策。包括定向精准的补贴政策,鼓励成熟、有先进运行经验的航空公司运行国产民机;二是出台相应政策规范地方政府对航空公司的补贴等。

参考文献:

1、《全国民用机场布局规划》2008年2月

2、《中国民用航空发展“十三五”规划》2016年12月

(作者:牛妍超,天津监管局机场处)