大型机场双航站区规划及运行研究

摘要:随着民航业的持续发展,多个大型机场选择双航站区模式以应对航空业务量增长。大型机场双航站区模式的出现和发展,对机场基础设施的规划和建设提出了新的要求,对机场和航空公司的运行也是一种新的挑战。本文在梳理双航站区类型的基础上,分析研究了双航站区的运行需求及对策,旨在为未来我国大型机场双航站区的规划和建设提供借鉴。

一、双航站区的发展

进入新世纪以来,随着民航运输业的持续发展,年旅客吞吐量世界排名第30位的大型机场运量已经从2000年的2741万人次增加到2016年的4458万人次,世界范围内大型机场的运能和规模均发生了深刻变化。与此同时,2016年,我国已有4个机场的年旅客吞吐量排名进入世界前30位,且北京首都机场运量已达9439万人次,排名世界第二,仅次于美国亚特兰大机场。

面对不断增长的航空业务量需求,机场的基础设施保障能力显然需要进一步提升。然而,许多机场面临现有航站区设施增容有限,或者无法继续扩建的情形,在跑道的另一侧规划和发展第二航站区成为多个大型机场扩能时的一种选择。

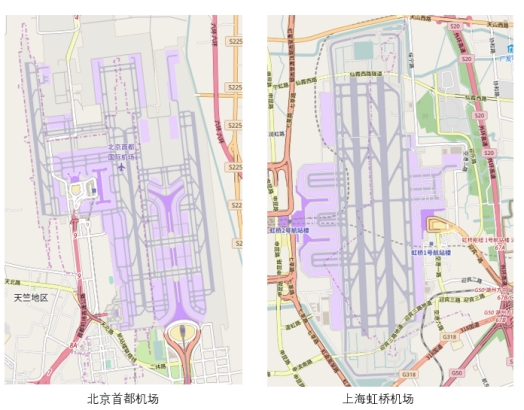

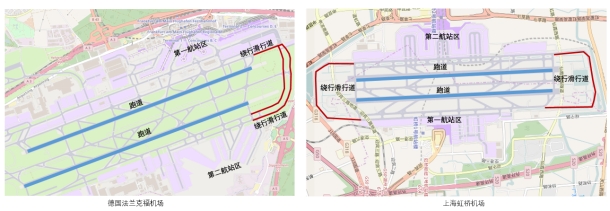

图1-1 国内已建成双航站区机场案例

从国内情况看,2008年完成改扩建工程的北京首都机场和天津滨海机场,2010年完成改扩建工程的上海虹桥机场,2013年完成改扩建工程的深圳宝安机场,已成为国内建设和发展双航站区的案例。而重庆江北机场,乌鲁木齐机场在完成近期扩建工程之后也将形成双航站区格局。

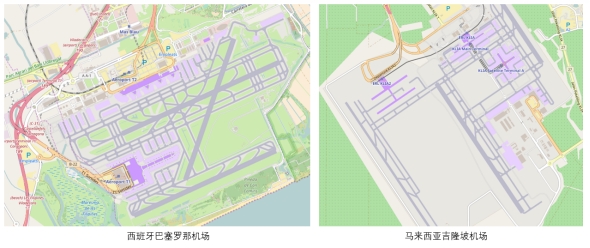

图1-2 国外已建成双航站区机场案例

从国外情况看,西班牙巴塞罗那机场、马德里机场和马来西亚吉隆坡机场已建成双航站区;香港赤鱲角机场和德国法兰克福机场扩建完成后也将形成双航站区;新加坡樟宜机场已经完成双航站区的总体规划。

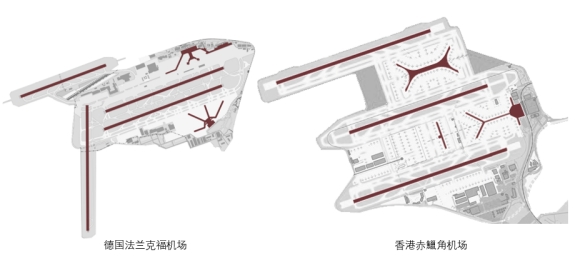

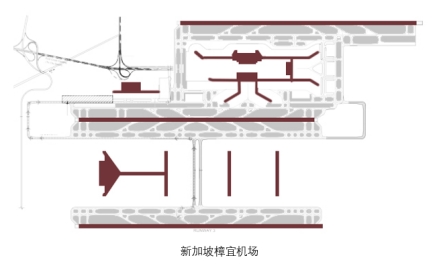

图1-3 在建双航站区机场案例

图1-4 已规划双航站区机场案例

大型机场双航站区模式的出现和发展,对机场基础设施的规划和建设提出了新的要求,对机场和航空公司的运行也是一种新的挑战,需要结合每个机场不同特点,系统考虑双航站区的规划和运行。

二、双航站区类型

从已形成或已规划双航站区格局的机场来看,两个航站区的相互关系大致有3种类型:

1)A类:第一航站区为独立航站楼,第二航站区亦为独立航站楼,如北京首都机场、上海虹桥机场、新加坡樟宜机场、德国法兰克福机场、西班牙巴塞罗那机场以及马来西亚吉隆坡机场;

2)B类:第一航站区为主航站楼,第二航站区建设成为第一航站区主航站楼的卫星厅,如香港赤鱲角机场和西班牙马德里机场。

3)C类:第一航站区不再承担航站功能,航站楼另作他用,机坪作为远机位机坪;第二航站区发展成为主要航站区。天津滨海机场和深圳宝安机场即为此种类型。

总体来说,A类是多数双航站区机场的选择,B类次之,C类最少。与B类和C类相比,A类双航站区机场更具有代表性,后续本文多以A类双航站区机场作为研究对象。

三、双航站区的运行需求及对策

(一)规划第二航站区的基础容量

与双航站区相比,机场集中发展单个航站区无疑将更有利于基地航空公司的中转运作。但是,有些机场(如香港机场、新加坡机场)既有航站区无法继续扩建,或者即使扩建也不能适应未来运量增长需要,在跑道另一侧开辟第二航站区成了不得已的选择。

第二航站区的开辟将意味着机场需要配套建设第二套道路(轨道)交通体系和市政公用设施,投入代价不菲。即便第二航站区是类似香港机场的卫星厅类型,仍需要配置昂贵的捷运系统和行李传输系统。因此,规划第二航站区的健康发展一定需要运量支撑。

通过经验类比,借鉴首都机场、虹桥机场、吉隆坡机场、香港机场、新加坡机场等机场的第二航站区规划容量,建议规划第二航站区的基础容量应不低于3000万人次。

(二)双航站区的航空公司分工

当机场开展双航站区运营时,合理的航空公司分工是两个航站区顺畅运行的基础。对于旅客而言,首要任务是准确辨识不同航站区的目标航站楼;对于机场而言,关键是减少两个航站区的空侧地面车辆交互和飞机调配;对于航空公司而言,核心是实现旅客快捷中转。

|

|

第一航站区 |

第二航站区 |

|

北京首都机场 |

东航、南航、海航等航空公司运营,国内国际航线 |

以国航及星空联盟为主运营,国内国际航线 |

|

上海虹桥机场 |

春秋航空运营国内航线及日韩包机运营 |

国航、东航、南航等航空公司运营,国内航线 |

|

吉隆坡机场 |

马来西亚航空运营,国内国际航线 |

亚洲航空运营,国内国际航线 |

|

巴塞罗那机场 |

小型航空公司运营,国内及申根航线 |

星空联盟、天合联盟、低成本航空(伏林航空),国内、申根以及国际航线 |

表3-1 已有双航站区机场的航空公司分工

从目前已有双航站区机场的航空公司分工看,避免将一家航空公司分配在两个航站区是较为统一的做法。仅有东航在虹桥机场双航站区均有运作是特例─西区运作国内航线,东区运作极少量日韩包机。

但是,当机场的一家基地航空公司运能足够强大,单个航站区容量无法适应其发展,部分运量溢出到第二航站区时,问题就相对复杂了。例如,新加坡机场的基地航空公司是新加坡航空,在第二航站区建成后,新航可能将面临此问题;未来东航、南航搬往北京新机场后,国航可能也将面临需要在首都机场的T2和T3两座航站楼同时运作的情形;类似的还有在法兰克福机场的汉莎航空。此时,两个航站区的关系将更加密切起来,空陆侧的交通联系和交互能力需要进一步升级。

(三)飞行区规划

双航站区与飞行区跑道构型的位置关系可分为两种情况:

图3-1 双航站区与飞行区跑道构型的位置(一组近距离跑道两侧)

1.航站区分置于一组两条近距离跑道两侧,如虹桥机场和法兰克福机场。此时,一组近距离跑道运行模式为一起一降,部分降落航班需要穿越起飞跑道抵达目标航站楼,部分起飞航班需要穿越降落跑道去往起飞跑道。

图3-2 双航站区与飞行区跑道构型的位置(三条独立平行进近跑道)

2.三条独立平行进近跑道构型,航站区分置于中央跑道的两侧,如首都机场和吉隆坡机场。此时,空中无法分离航空器去指定跑道,航站区与飞行区会出现错配问题。如,在首都机场西跑道降落的国航航班必须穿越中跑道方能抵达T3航站楼,而在东跑道降落的东航航班则必须穿越中跑道方能抵达T2航站楼。错配问题将导致航空器穿越中跑道的次数增加。

可见,跑道穿越是双航站区运行时飞行区规划需要重点关注的问题。除在跑道适当位置设置穿越滑行道外,为减少跑道穿越次数,降低跑道侵入风险,可规划绕行滑行道,即在跑道末端的特定安全区域内设置一条滑行道,允许航空器从跑道末端滑行通过至站坪,且滑行过程不受起飞航空器影响。

从已建成投产绕行滑行道的各机场(如达拉斯机场、亚特兰大机场)的运行绩效来看,绕行滑行道的引入对于减少跑道侵入、保障飞行区运行安全、提高飞机滑行效率及跑道运行容量、降低油耗均具有积极的现实意义。

综合来看,双航站区机场在飞行区规划设置绕行滑行道应是“标配”。

(四)综合交通规划

与单航站区相比,双航站区多了一个陆侧界面,同时产生了两个航站区之间空陆侧的交互。

1.双航站区之间空侧联系

建立两个航站区之后,航站区之间将产生地面服务车辆的交通流。

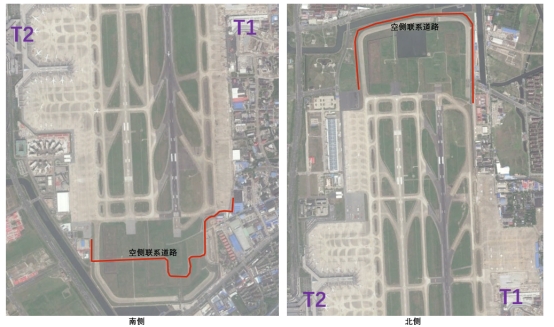

图3-3 双航站区的空侧地面联系道路示意图(虹桥机场)

解决这部分交通流的普遍做法是拓宽围场路,并在跑道端航向台保护区外侧建设专用道路联系两个航站区,这种做法的不足是车辆需要绕行至跑道端外,行驶距离较长,如图3-3。

图3-4 双航站区的空侧下穿通道示意图(首都机场)

此外,也可在两个航站区之间规划建设下穿通道用于地服车辆的往返。此种做法需要下穿跑道,造价较高,且前期需要在航站楼周边做好规划预留,避免影响机位运行。首都机场的T2和T3之间就实施了这种下穿通道,如图3-4。

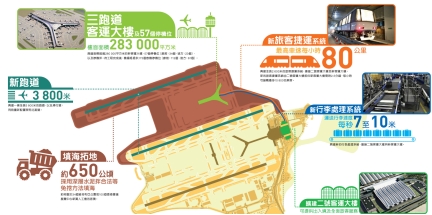

图3-5 香港机场扩建工程中的核心工程

对于中转强相关的双航站区机场,可规划旅客捷运系统和行李处理系统作为航站区之间空侧联系方式。例如,香港机场在目前实施的第三跑道和第二航站区的卫星厅扩建工程中,就专门配置了时速80公里的旅客捷运系统和传输速度为每秒7至10米的行李处理系统,如图3-5。

2.双航站区之间陆侧联系

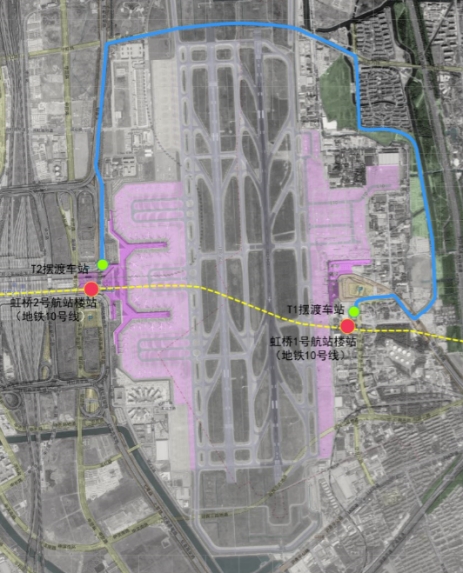

图3-6 虹桥机场双航站区之间的陆侧联系

双航站区之间陆侧普遍采用循环巴士进行摆渡。循环巴士的途径路由应尽量短捷,同时尽量减少与社会车辆的相互干扰。

在引入轨道交通的机场,可考虑通过轨道交通衔接两个航站区,如虹桥机场的地铁十号线在T1和T2航站楼分别设站,首都机场的机场快线在T2和T3航站楼分别设站。

3.双航站区与市区之间联系

航空旅客的时间敏感度和服务水平是相对较高的,双航站区应分别与市区建立相对独立的联系。若将航站区与市区之间的联系和航站区之间的联系叠加在一起,会延长旅客进离机场的时间,旅客体验较差。

譬如常见的机场大巴,巴塞罗那机场的机场大巴分别由T1和T2直接往返于航站区和市区。而首都机场T3进城的机场大巴需要经由T2和T1,再驶往市区;从市区去T3航站楼的旅客需要经由T2和T1后,才能抵达T3。相比之下,首都机场的旅客显然需要预留更多时间在机场大巴上。

(五)货运设施规划

机场货运通常分为纯货机运输和客机腹舱带货两种方式。纯货机一般在专属货运区进行运作,与航站区密切联系的是客机腹舱带货。

目前,国内除首都机场、浦东机场、白云机场外,多数机场的大部分货邮吞吐量由客机腹舱带货完成。双航站区模式下,建议在两个航站区分别规划部分货运设施,用于处理客机腹舱带货,以减少货运车辆在不同航站区之间穿梭产生的交通量。

五、结束语

2016年,我国已有7个机场年旅客吞吐量突破4000万人次,已有17个机场突破2000万人次。囿于历史原因,多个机场依靠现有航站区将无法适应发展需要,需要开辟第二航站区,双航站区模式将成为应对未来运量增长的选择之一。

拟规划双航站区的大型机场,在借鉴已有双航站区机场运行经验的同时,需要充分结合航站区分工、飞行区跑滑构型、空陆侧联系以及配套货运设施等关键要素,统筹规划,合理布局,实现机场基础设施的资源优化配置,提升运行效率和服务水平,从而发挥最大效能。

六、参考文献

[1] http://www.openstreetmap.org。

[2] http://www.threerunwaysystem.com

(作者:宿百岩 中国民航机场建设集团公司)