军民航融合发展中空管运行模式的研究

摘要:民航空管系统是国家综合运输交通体系的重要组成部分,它既有典型的国际化特性,又有独特的地区性军民航融合发展特征。本文从国际民航组织的规章与指导性材料入手,从灵活使用空域、军民航协调、协同决策三个方面对国内外空管运行模式进行了对比;在此基础上,站在空管局、航空公司和机场的不同角度查找我国现行空管体制、空域结构和军民航协调中出现的问题,对其中的成功经验进行总结;最后,提出了在军民航融合发展之中对空管运行模式的改革措施建议,以期加速实现我国空管系统一体化的目标。

关键词:军民航融合、空中交通管制服务、运行模式、灵活使用空域。

引言:

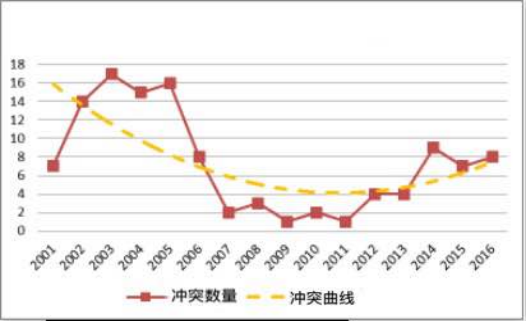

近年来,民航业快速发展为国民经济带来了巨大收益,随着全国空域运行环境的愈发复杂,军民航发展暴露了更多的问题和矛盾。回顾新世纪以来我国军民航的发展现状,虽然从防相撞、空域资源分配、军民航协调等方面制定了一系列规章和措施并取得了成效,但自2011年以后,以提高信息化条件下联合作战能力为目标的军事演习频率加快、占用空域不断扩大,军民航同时运行的矛盾逐步突显,冲突不断加剧,使得空管系统所面对的安全压力越来越大,如图1所示。

图1 近年我国军民航飞行冲突趋势图

当前我国军民航运行中暴露出的问题主要表现在以下几个方面:首先,顶层的航空法缺少指导军民航融合发展的具体内容,军用条例和民用航空法的法律定位不够明确,造成军民航在协调运行中没有规范的指导性材料,管制工作难以有效实施,从而降低了空域使用的高效性和灵活性。其次,空域结构划设问题突出,军航训练飞行对民航飞行的固定航路进行不断穿越,很大程度上影响了飞行安全,增加了管制员和飞行员的工作复杂性,使得航空活动的多样化开展受到了限制。第三,军民航管制方式存在差异,尽管很多军航部门引接了民航雷达信号,就硬件设施而言已具备了向军民航精密化协作发展的条件,然而军民航空管人员的培训仍然没有形成统一的要求和标准,使空管系统一体化的目标难以得到有效保障。

总之,由于我国军民航担负的职责、任务不同,导致军民航在飞行特点、管制方式、对空域的使用需求等方面存在着很大的差异,军民航飞行矛盾十分突出。因此,推进我国空管深度融合发展,对军民航运行模式进行改革,既是落实国家发展战略的重要举措,也是破解军民航空管难题的必经之路。本文将着重对灵活使用空域、军民航协调、协同决策等方面进行分析,为做好顶层设计、理顺军民航协调关系、缓解内部制约提供合理的对策与建议。

1. 国外军民航发展现状分析

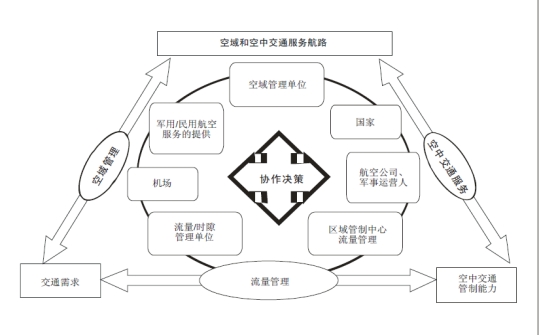

国际民航组织(International Civil Aviation Organization, ICAO)和国际航空运输协会(International Air Transport Association, IATA)从各自的角度出发对军民航融合发展提供了建议和许多宝贵经验,为我国的军民航融合发展提供了参考。在灵活使用空域中,ICAO提出了条件航路(Conditional Route,CDR)、临时保留区 (Temporary Reserve Airspace,TRA)、临时隔离区 (Temporary Isolation Airspace,TSA) 和跨国界区(Cross Border Airspace,CBA)等概念,目的是在特殊情况下协调空中交通流量。代表运输航空利益的IATA提出,在保障飞行安全的前提下,让航空公司参与到空域规划以及飞行协调的程序中对军民航发展是非常必要的,应在最大程度上使所有军用和民用合作伙伴在共享所有空中交通运行相关信息的基础上进行所有的空中交通管理决策(战术性决策除外),如图2所示。

图2 IATA提出的空中交通管理协同决策理念

欧洲国家的普遍特点是空域小且交通量大,迫使军民航高效合作来保障空中交通的顺畅,其中以法国和德国空管模式见长,而作为航空强国的美国又在这方面独树一帜,本文主要对这三国进行分析。

1.1 德国模式

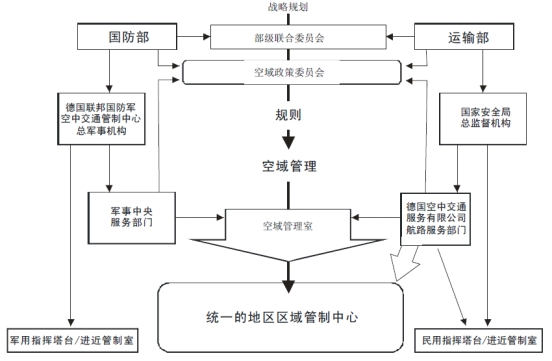

德国对空域的使用灵活可追溯到1985年,德国空管公司(DFS)负责日常的空中交通服务工作,出现危机和民航领域外的情况时空中交通服务交由国防部接管。德国的军民航协调体系分为三个层次:第一层次是政策事宜和战略规划,由一个政府的军民航机构对空域进行划设,给出具体的指导方针;第二层次是战术性预先规划,即根据当前的要求,为翌日启用隔离空域和有条件航路进行规划、协调并做出规定;第三层次是战术性军民航协调合作,是将灵活使用空域的概念用于日常的飞行活动中,与在空中交通管制单位设置的负责监测训练空域和管制或支持受管制空中交通的操作人员密切合作,对空域和空域利用进行专门管理。

图3 德国的灵活使用空域/空域管理系统

1.2 法国模式

法国军民航空管在结构和组织上是分开的。一般空中交通由交通部负责,军事空中交通由国防部负责。在战略层面,国家层面每年有两次会晤,军民航双方代表以监管、空域设计和安全分析为主要议题;在预战术层面,由民航和军航分别派驻国家空域管理单元的工作人员通过协调决策流程开展日常工作;在战术层面,军民航管制单位履行职责,通过电话直接协调,实时激活启用或禁用空域实时再分配空域实时协调军民航控制单位,以解决空域问题或交通冲突情况。

1.3 美国模式

美国正式运用灵活使用空域已有50多年之久,目前提出专用空域的管理方式。针对军民联合使用空域,军方是使用者,局方为管制者。为了使专用空域不是纸上谈兵,双方合作开发了特殊空域管理系统和军用空域数据输入工具,这些配套系统保证了专用空域的有效执行。《联邦航空法》明确规定,联邦航空局是唯一进行国家空中交通管理的权威机构,在和平时期,联邦航空局属于美国运输部,而到了战时将由国防部管理,有力的保障了军民航融合(合作)的管理。在战略层面:由负责网络和信息集成的助理国防部长/首席信息官、同时担任国防部联邦航空政策委员会的主席负责确保在影响所有军事部门的政策问题上与联邦航空局进行有效合作,并且陆海空三军均设有专门的机构与联邦航空局一起制定程序;在战术层面:联邦航空局与军方互派代表,局方派出空中交通代表进驻军事设施。军方派出军事联络员进驻局方总部。空军还可以派遣塔台人员到军民合用机场的塔台进行观察和给出建议。

2. 我国军民航融合发展现状及问题

2.1 军民航融合下的空管运行模式

虽然我国空管的军民航融合发展起步较晚,但积极借鉴国外先进经验,做出了一些大胆的改革和尝试。2008年,国家空管委提出了军民航四级协调机制,在一些国家重大的活动上进行了军民航空管的合作,战略层面上设立了空管委奥运空管领导小组对空域管理进行统一安排和分配,预战术层面上设立了军民航协调工作组和奥运空管协调指挥中心,战术层面上在各省市设立了指挥中心。这些合作的开展是军民航融合发展的具体体现。

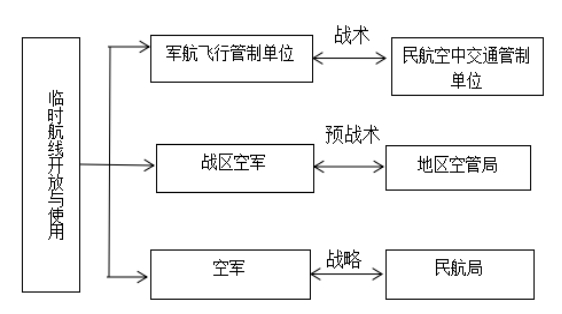

在空域灵活使用方面,空军与民航已经在临时航线、进出境点、军用机场使用等方面建立了灵活使用机制,航空公司的参与,为推进航空节能减排、提升航班正常性带来效益,临时航线开放与使用如图4所示。

图4 临时航线开放和使用

在机场使用方面,我国军民航融合发展对空管运行模式的影响表现在军民航协调工作上。在管理层面,将军民航协调工作纳入管理者的日常职责,空军和机场均有一位主管责任人建立沟通渠道;在运行层面,制定相应的军民航协议,定期召开军民航协调会议军民互用一次、二次雷达,并组建军民联合机场消防队。

2.2 我国军民航融合中存在的问题

随着空中交通流量的逐年增长,我国空管运行模式始终处于不断探索与尝试中,但军民航融合发展中存在问题仍然比较多,主要表现为:

(1)空管体制与军民航协调:我国目前为空军负责全国的统一管制工作,其他单位负责协调。军民航有各自的管制体系,军航以各个战区为单位进行空中交通管制,民航空管则有“空管局—地区空管局—空管分局站”的三级体系。因此,空管实际运行中,全国的空域虽然由空军进行统一管制,但是空军与其他空管部门并没有从属关系,在实际的工作中很难进行有效的协调。

(2)法律法规:国家并没有具体的军民航融合发展空管运行指导文件,这就导致军民双方在空管运行中工作的模凌两可。

(3)设备建设:民航与国际标准化的规范接轨,空管设备依赖于进口,而军方则有自己的设备规范,在空管基础设备上两者及不兼容。

3. 军民航融合发展对我国空管运行模式的建议

(1)通过文献综述,对国际权威组织的军民航融合发展监管框架和法律规章、建议(包括顶层法律的制定、协调工作流程的规范化、灵活使用空域以及军民航协同决策)进行分析,我国需要先在国家的层面上建立相应的法律和制度指导空管运行模式的转变。

(2)通过对比分析,航空发达国家虽然各自的军民航融合发展进程不尽相同,但都积极解决了本国的军民航空管运行问题,其中用到最多的方法是灵活使用空域,且各有特色。因此我国需要探究出一条符合我国国情的灵活使用空域的方法,空域改革势在必行,与此同时借鉴军民航在许多活动上的合作与协调的成功经验,建立我国自己的军民航协调机制。

(3)作为国民经济的重要组成部分,必须将运输航空(航空公司)纳入到军民航的融合发展中。政府和军方要做的是在保障国家安全的前提下,将有价值的信息,特别是限制航路的使用信息提供给其他用户,让其运行更加灵活机动,从而创造更大的利益。此外,军民合用机场需要军民双方密切联系,就具体的问题进行探讨。

(4)实现在同一空域内军民航的统一管制方式、统一间隔标准,减少因双方对空域的需求而产生飞行的相互“干扰”,充分发挥雷达管制员的主观能动性,可以灵活处置大流量飞行条件下的复杂情况,缓解现阶段我国空域内军民航运行日益突出的矛盾。

4. 结论

通过对国内外军民航融合发展中空管运行模式影响分析可以看出,军民航融合发展对空管运行模式的影响非凡,从一定程度上说,军民航的融合发展促进了空管运行模式的改革。目前,我国的空管运行模式仍远远滞后于发达国家的航空强国,改革的道路任重道远。本文通过分析军民航融合发展中的空管运行模式可以从灵活使用空域、军民航协调、军民航协同决策等方面进行改革。军民航融合发展中空管运行模式的改革是我国由一个航空大国转变为一个航空强国的必经之路,需要我们不断探索与实践。

参考文献

[1] 杨智.浅论军民融合式发展[J].科技创业月刊, 2011, 24(14): 13-14.

[2] 孙有文.民用航空安全管理研究——以东航上海飞行部为例[D]:(硕士学位论文).复旦大学, 2012.

[3] 石雨.空域灵活使用在我国的可实施性[J]. 硅谷, 2012, (15): 25-26.

[4] 方敏.我国空中交通服务的问题及对策分析[D]:(硕士学位论文).同济大学, 2006.

[5] 鲁翰涛.关于空管发展的一些思考[J].中国科技博览, 2013, (37): 288-288.

[6] 李曙光.中国民航体制改革发展与研究[D]:(硕士学位论文).山东大学, 2008.

[7] Richetta O, Odoni A R. Dynamic solution to the ground-holding problem in air traffic control[J]. Transportation Research Part A Policy & Practice, 1994, 28(28): 167-185..

(作者:冯铮 民航局空管局)