大型枢纽机场运行组织体系研究

摘要:

民用机场是实现民用航空运输活动的重要节点,航空公司客货的组织、集散与流转多在机场内进行。机场的核心目标是为飞机、旅客、行李以及货物提供安全运行保障服务,确保各类运输活动安全有序。大型枢纽机场业务量大、用户多、运行流程复杂,且大都形成了多跑道、多航站楼的运行格局。为确保机场运行顺畅,机场管理机构需要协同相关驻场单位,建立高效的运行组织体系,协调、组织各运行主体在机场区域安全有序运行。

“十一五”和“十二五”期间,我国机场规模获得了快速发展,2006年底时我国年吞吐量过l000万人次的机场(以下简称“千万级机场”)只有7家,到2010年底全国“千万级机场”增加至16家,到2015年底全国“千万级机场”已达26家。大型枢纽机场建设过程中需要解决的问题很多,但总的来说是一个运行协调与指挥调度的问题。而协调指挥更多体现在运行组织方面,因此对大型枢纽机场运行组织体系进行研究成为枢纽机场运行中需要研究的重点问题。

一、机场运行组织体系的定义及类型

(一)机场运行组织体系定义

机场运行组织体系是指机场各运行主体为提高机场运行的安全、效率和服务水平,应对航空运输过程中产生的旅客流、飞机流、货物流、行李流、交通流、信息流对高效管理的需要,而设置的各类、各级运行管理组织组成的系统。

机场运行组织体系一般是由机场运控中心,空管局空管中心、运管中心,航空公司运行控制中心,地面服务运营调度中心及各运行主体基层生产调度中心等正式组织和为协调机场运行而成立的常设和非常设组织组成。

(二)机场运行组织体系的类型

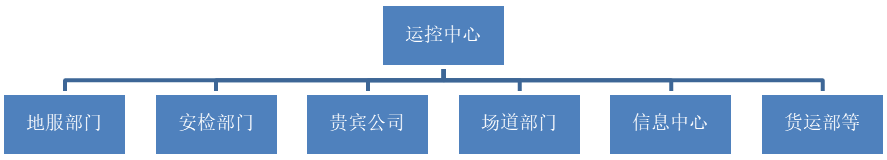

1.直线职能式运行组织体系:以机场运控中心为地面调度和协调机构,以地服、贵宾、场道、信息、货运等各二级生产保障单位为具体业务执行部门的直线职能式运行管理组织结构。这种组织结构中各部门专司其职,专业性强;横向沟通少,部门交叉职能少;运控中心直接接收一线信息。

图1直线职能式运行组织体系

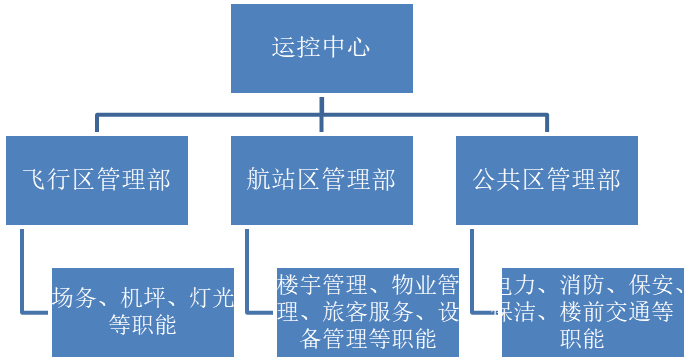

2.矩阵式运行管理组织体系:机场部门一般分为职能部门、经营部门和运行部门三大类。在运行部门的组织架构中,设立以运控中心集中指挥和各部门分级管理和运作的模式。运控中心统一管理整个机场的关键核心运行业务,负责各部门之间的日常运行协调与应急事件的统一指挥。

图2矩阵式运行管理组织体系

二、国内外大型枢纽机场运行组织体系分析

(一)我国大型枢纽机场运行组织体系分析

1.区域化运行管理模式是我国大型枢纽机场的主要模式

国内机场的运行管理主要存在两种组织模式,一种是传统的指挥中心负责组织、协调生产保障的运行模式;另一种是AOC/TOC区域化管理的运行模式。年旅客吞吐量超过2000万的大型枢纽机场多数采取AOC/TOC区域化管理模式。

表1我国前十大机场区域化运行管理模式

|

指标 机场 |

旅客吞吐量 (万人次) |

航班起降架次 (万架次) |

飞行区区域化管理 |

AOC独立于飞行区管理部门 |

设立专业化后台支持机构 |

|

北京首都 |

8994 |

59 |

是 |

是 |

是 |

|

上海浦东 |

6010 |

45 |

是 |

否 |

是 |

|

广州白云 |

5520 |

41 |

是 |

是 |

是 |

|

成都 |

4224 |

29.4 |

是 |

是 |

是 |

|

深圳 |

3972 |

30.5 |

是 |

是 |

是 |

|

上海虹桥 |

3909 |

25.6 |

是 |

否 |

是 |

|

昆明 |

3752 |

30 |

是 |

是 |

是 |

|

西安 |

3297 |

26.7 |

是 |

否 |

是 |

|

重庆 |

3240 |

25.5 |

是 |

是 |

是 |

|

杭州 |

2835 |

23.2 |

否 |

否 |

否 |

我国前十大机场年旅客吞吐量都超过2000万,基本实行了飞行区、航站区、公共区的区域化运行管理模式。多数机场的运控中心与飞行区管理部开始分开独立运作,各机场基本都设置了专业化的后台支持单位,加大了对运行指挥部门和区域性管理部门的后台支持。这一情况说明,一旦机场业务发展到一定规模,采用区域化运行管理模式即成为最好选择。而在我国26个超1000万的机场中,依然有相当一部分采用的是传统集中指挥的运行管理模式,从发展方向看,这部分机场存在着想区域化管理转变的需要。

由此可见,无论是目前较大型枢纽机场采用的运行管理模式,还是其他机场的发展方向,在未来相当一段时间,区域化运行管理组织模式的都将是我国大型枢纽机场的目标模式。

2.超大型枢纽机场应探索网络化协同组织模式

从实践的角度,随着大型枢纽机场向着超大型机场的发展,业务量剧增、机场范围巨大、运行流程超复杂,运行中区域管理主体各自为政、相互扯皮、运行效率低、协调难度大等弊端也日益放大,因此需要进行运行管理模式与组织体系的改变与创新。

从发展的角度,在互联网时代,运输机场向智慧机场发展已成为历史必然。尤其是大型枢纽机场,基于互联网大数据平台,有效提升机场运行管理水平并改善客户体验已成为不二的选择。

因此,广泛应用信息技术,构建协同化、网络化的运行管理组织体系,将成为未来我国大型枢纽机场尤其是超大型枢纽机场的发展方向,目前北京首都国际机场正在进行这方面的研究与探索。

(二)国外大型枢纽机场运行组织体系分析

1.协同运行是大型枢纽机场运行组织体系的特点

随着运行业务量的快速发展及运行资源高效利用的需求,亚特兰大机场、慕尼黑机场以及香港机场,都逐步探索出了协同运作的运行指挥体系。亚特兰大机场2008年设立中央控制指挥中心C4,形成了机场统一的运行指挥中心,总体负责不正常事件的处理及救援力量调度;慕尼黑机场枢纽控制中心涵盖多家驻场单位,通过集中式运行和决策,实现跨越组织边界的合作。香港机场于2007年开始实施协同运行,设立IAC,将机场管理的各保障单位运行值班机构全部整合在一起运作,且目前还在进一步整合驻场保障单位。三家机场的协同运作机制都显现出了对提高运行效率的追求。

2.协同运行的内容与组织形式和机场运行特点密切相关

亚特兰大机场是典型的管理型机场,作为主基地公司的达美航空在机场运行中发挥较大作用,亚特兰大机场的C4,作为机场日常运行最高指挥机构,总体负责不正常事件的处理及救援力量调度,不负责机场日常保障工作的协调和指挥。慕尼黑机场则属于集团化管理,成立了和机场业务相关的多个子公司,属于经营性机场,机场自身承担着大量的协调保障工作。香港机场属于管理型机场,对机位资源进行统一分配,并负责行李系统、捷运系统等重要系统运行保障,香港机场的IAC统一管理机场日常生产运行,协调指挥各保障单位的运行。

3.协同运行组织体系需要多方面的条件支撑

协同运行的具体组织形式需要有多方面的条件支撑:首先是运行流程,协同运行的组织应以流程优化为基础,整体布局,统筹考虑;其次是运行主体,确定不同运行主体在机场协同运行中的参与模式,合作共赢;再次是运行技术,协同运行的组织需要新技术的不断应用,特别是随着智慧机场的不断建设,机场运行组织将会被赋予更多内容;最后是运行评价标准,对协同运行组织效果进行评价需要确定标准,上述三个枢纽机场的评价标准是最短中转时间,机位利用率等,这是基于这三个机场核心中转业务和核心流程等确定的。

三、协同化运行组织体系的主要内容

大型枢纽机场协同化运行组织体系是由意愿协同、目标协同、标准协同、规则协同、决策协同、行动协同和成果协同七个因素组成的控制反馈管理系统。

(一)意愿协同。意愿即指“战略”,意愿协同即大型枢纽机场各运行主体在“战略层面协同”。战略指导决策,决策决定行动。实现运行协同首先就取决于各运行主体的战略协同。例如,德国汉莎航空公司将慕尼黑机场确定为第二枢纽机场,在很大程度上就是考虑其枢纽法兰克福机场运行资源约束趋紧产生的与其他运行主体战略协同的需要。

(二)目标协同。目标协同即通过协同活动,寻找既能代表机场运行效率、运行品质的指标,又能兼顾各运行主体运行目标的“公约数”。有了运行“目标”,就可据此制定运行标准、运行规则,进行运行决策,指导行动,检查运行成果。目标是协同运行的“方向”和“动力”。采用“航班正常率”作为大型枢纽机场协同运行目标是合适的;考虑到我国CDM、A-CDM运行的范围和水平,也可选取“机场放行正常率”作为大型枢纽机场协同运行目标。

(三)标准协同。运行标准,特别是航班保障关键节点的“效率标准”是保障航班正常率的最重要指标之一。“标准协同”就是各运行主体根据航班正常性要求,以提高航班运行效率和可预测正常性水平为目的,共同协商制定机场运行标准的过程。

(四)规则协同。规则协同是指由机场各运行主体共同协商制定、共同遵守的机场运行保障规则。机场运行保障规则分为:日常运行保障规则、突发事件运行保障规则、大面积航班延误运行保障规则等。规则协同的目的是防止机场区域内运行主体各行其是,提高机场运行标准化水平,提高业务流程可预测性。

(五)决策协同。决策协同也称协同决策。协同化运行的核心是“协同决策”以及协同决策的实现形式,意在寻找一种途径消除各参与方独立运作过程中,在决策上可能存在的相互猜疑,在情绪上相互抵触,在行动中相互冲突而对整体运行产生负面能量。

(六)行动协同。“行动”指现场人员业务活动。行动协同一般有两种实现方式:一是由机场区域内各运行主体共商确定并遵守在“突发事件”和“大面积航班延误”情况下,现场人员行动的规范;二是在“突发事件”和“大面积航班延误”情况下,机场内各运行主体将现场人员业务活动的控制权部分暂时“让渡”给由各运行主体组成的危机应对组织,统一指挥协调所需要的各类行动规范。

(七)结果协同。结果协同是指在对运行结果进行充分讨论、评价的基础上,各运行主体所达成的对“结果”的共识。结果协同在运行协同中充当了控制反馈的功能,它对于改善运行品质有着重要意义。

四、协同化运行组织体系类型

从大型枢纽机场运行管理体系组织化程度的角度,可将协同运行组织大致区分为紧密型和松散型两种类型。

(一)紧密型协同运行组织

所谓“紧密型”协同运行组织是指在机场管理机构的主导或组织并主导下,运行主体全面参与或有限度参与机场日常运行管理工作,参与协商解决事关机场运行管理的重大问题和事关各运行主体共同利益所建立的常设、非常设,正式、非正式组织形态。如首都机场运管委、旅促会等组织。紧密型协同运行组织中机场管理机构起主导作用,机场管理机构在协同运行组织中居于主导地位才能平衡大、中、小和不同所有制运行主体利益,才能更充分地体现机场公共运输平台的定位,才能保证更为顺畅地履行政府赋予机场管理机构的职责。

(二)松散型协同运行组织

所谓“松散型”是指根据预案要求,由机场管理机构组织,各相关运行主体参与,联合处置机场运行中各类突发、重大事件的临时性非正式组织。松散型协同运行组织是处置突发重大事件的临时性非正式组织,一般有预先确定的议事程序和处置程序;各运行主体有合作有博弈,运行效果取决于机场组织、协调的力度。由于是非正式组织的性质,其决议对有关各方的约束性相对不足。

(三)两种协同运行组织优势分析

大型枢纽机场协同运行组织实质是“机场各运行主体利益协调和制约机制”的表现形式。紧密型协同运行组织具有可以全面调配机场公共资源和直接间接调配运行主体资源的优势,其运行效率必然优于松散型组织。但国外有些大型枢纽机场的运行管理组织,从组织形态上属于松散型,同样也取得了较好的运行效率。这些貌似松散的运行组织之所以能够取得较为理想的运行效果,实则是通过契约协同、规章协同、规则协同、业务流程协同等途径实现的。实际上,也可以将这类“松散型”运行组织归入紧密型协同运行组织的范畴。民用机场管理条例将机场安全运行协调管理的职责授予机场管理机构,目前所需深入研究的是机场管理机构怎样在平衡机场各运行主体利益的基础上,实现机场安全运行的统一协调(指挥)和管理(协同运行)。

五、构建协同化运行组织体系的方式

(一)建立科学的协同化运行测量指标

协同化运行测量指标是为满足大型枢纽机场运行管理实践中不断提高协同化运行水平需求,标识机场、航空公司、空管以及其他运营商之间高水平协作,而确定的针对运行状态的综合性测量指标。

国内外民航业界通常采用“航班正常率”、“机场放行正常率”作为衡量航空公司、机场、空管以及其他运营商运行效率、服务质量、调配效率和保障能力的综合测量指标。但不论采用以上两个指标中哪一个作为单一机场协同化运行测量指标都不可避免存在局限性。因此,需要引入一个能够全面反映机场协同化运行水平的标准作为测量指标。

(二)构建协同化运行管理系统平台

协同化运行管理系统平台是机场协同运行组织为履行机场日常生产运行保障、应急重大突发事件处置和提高机场整体运行效率职责,以降低运行成本,提高运行效率与质量为目的,搭建的一个供各运行主体交流、互动、展现、操作和协同决策的业务载体。实践中,机场协同化运行管理系统平台既包括象CDM、A-CDM等信息系统平台,也包括类似“首都机场运管委”等协商平台。

(三)开展协同化运行所需的资源整合

民用航空活动本身就是一个涉及空中、地面,涉及飞机、旅客、货物、空管、油料、地面保障和地面综合交通等诸多环节的系统工程。要实现机场协同化运行,有必要从系统角度,根据机场运行管理安全与效率需要,从业务流程优化角度,采取必要措施,提高机场协同化运行管理平台对机场、航空公司、空管等运行主体相关资源的控制水平。运行资源合理整合符合机场各运行主体的最大利益,它构成了机场协同化运行管理的基础。

1.“横向”资源整合

“横向”资源整合是指跨越机场各运行主体“各行其是”的原有运行管理模式,从业务流程优化角度,确定有关资源整合的范围。实际运行中对飞机业务流程进行的横向资源整合,一般是围绕“航班过站业务流程关键节点”而展开。

图3航班过站业务流程30节点图

2.“纵向”资源整合

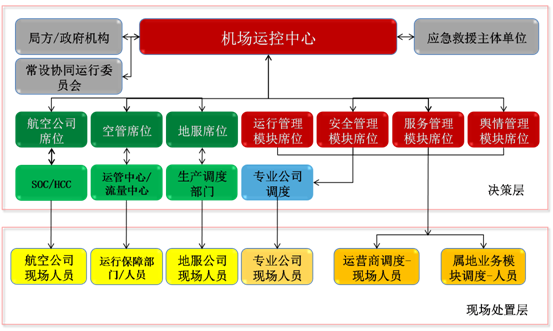

“纵向”资源整合是指在“整合”机场内部飞行区、航站区、公共区等区域关系,“理顺”机场运控部门内部不同模块、席位业务关系的基础上,“调整”机场各运行主体原有的自成体系运行管控关系,以增加机场协同化运行管理平台对各运行主体资源的控制水平。实际运行中可借助机场运行管控模式对机场各运行主体资源实现纵向整合。

图4机场运行管控模式

近年来,北京、上海、广州等机场在建设枢纽机场方面,一直在进行积极的探索,同时在运行组织体系的发展变革方面,也取得了一定的进展。本文对国内外大型枢纽机场的运行组织体系进行了初步的研究,提出了构建协同化运行组织体系是大型枢纽机场运行管理的发展方向。机场运行组织体系的研究探索应是一个持续开展的过程,随着机场运营规模的不断扩大及运行环境的日益复杂,构建高效的运行组织体系与运行管理模式,是保证大型枢纽机场安全运行的必要条件。 (王瀚林 北京首都国际机场股份有限公司)

参考文献:

[1] 诺曼·阿什弗德,H.P.马丁·斯坦顿,克里弗顿 A.摩尔.机场运行[M].北京:中国民航出版社,2006.

[2] 汪泓,周慧艳.机场运营管理[M].北京:清华大学出版社,2008.

[3] 杨太东.张积洪.机场运行指挥[M].北京:中国民航出版社.2008.

[4] 民用机场管理条例(中华人民共和国国务院令第553号)

[5] 《民航航班正常统计办法》(民航发〔2012〕88号)