管理型机场(集团)转型过程的关键要素重构及其对应策略

摘要:我国民用机场在改革前,都属于管理与经营一体化的自营机场,经营范围从保障性的航空业务到经营型的非航空业务,是一个相对完整独立的机场经营主体。2003年12月的全国民航工作会提出引导和推进机场建立新的经营模式,逐步实现从直接经营型机场向管理型转变,“管理型机场”的概念第一次提出。由于我国管理型机场模式的特殊性,生搬硬套BAA(英国机场集团)、ADP(巴黎机场)、CAG(新加坡樟宜机场集团)等国外成功经验必然会引起水土不服的反应,在实际转型的探索过程中,我国机场的发展呈现出很大的差异性,有的获得了巨大的经济和社会效益,而有的却只能依靠政府财政补贴和政策支持、举步维艰。

本文以企业管理理论作为基础,对管理型机场的概念及其研究现状进行分析。针对我国管理型机场的特点,采用战略框架分析,对管理型机场转型过程的关键要素进行重构,并提出相应策略。

一、管理型机场的概念及其研究现状

(一)管理型机场的概念。

我国民用机场共经历了军民合一、政企合一、政企分开、全面市场化改革发展四个演进阶段。

表1 我国民用机场演进阶段

我国机场在向管理型机场转型过程中,急需解决积弊已久的系列问题:一是经营业务繁杂、组织人员臃肿;二是运营效率低下、服务水平较差;三是发展意识淡漠、缺乏革新动力;四是自营企业火力不够、效益不佳;五是机场管理当局职责划分不清。目前,我国机场经营模式主要有大集团化经营模式,政府直属、立法授权模式,省属市管、融资建设模式,挂牌上市、发展联运模式,一个机构、两块牌子模式,一体化管理、集群效应模式。

从我国民用机场的演进过程及其转型存在的问题来看,所谓管理型机场,是指机场运营当局脱离机场经营者的角色,不直接从事面对机场用户的经营性业务,而是转变为主要为机场服务业务的供应者提供正常运营的资源和环境,通过对经营性业务采取业务外包等形式进行专业化、市场化的运作。管理型机场必须要有用户思维,一切以用户为中心,真正回归本位职能,专注于机场的规划、建设、安全服务、管理输出。

(二)管理型机场的研究现状。

本文首先采用CNIK(中文全文数据库)期刊检索功能进行检索,在检索条件输入“管理型机场”主题,操作时间为2017年4月20日,无匹配搜索结果。鉴于有关“管理型机场”研究期刊分布的特殊性,本文同样于2017年4月20日,采用百度学术论文分析功能,在检索条件输入“管理型机场”主题,分析得出以下结论:

1.管理型机场的研究走势。

图2-1 管理型机场研究走势

从管理型机场的研究走势中可以看出,2003年全国民航工作会提出管理型机场的概念后,才出现相关研究。管理型机场的研究在2013年达到峰值,至今共有14篇相关论文。

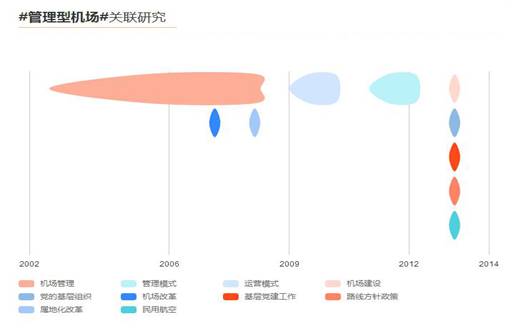

2.管理型机场的关联研究。

图2-2 管理型机场关联研究

管理型机场的关联研究包括机场管理、管理模式、运营模式、机场建设、党的基层组织、机场改革、基层党建工作、路线方针政策、属地化改革、民用航空等方面,形成了庞大的研究网络,尤其是2014年,研究成果覆盖最广。

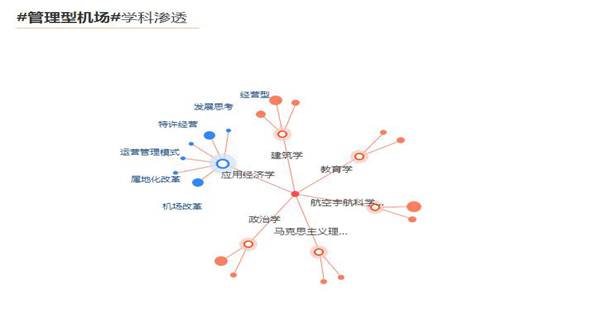

3.管理型机场的研究渗透。

图2-3 管理型机场学科渗透

管理型机场的跨学科研究发展迅猛,深入到应用经济学、建筑学、教育学、政治学、马克思主义理论、航空宇航科学等多个学科门类及学科。

(三)综合分析结论。

1.通过对我国民用机场演进阶段的分析,我国机场从经营型向管理型的转变,实质上就是机场企业主体模式的转变。

2.紧扣管理型机场的概念及内涵,从国内有关文献的梳理中发现,管理型机场的研究内容偏重于商业模式的研究。从2003年12月“管理型机场”概念的提出,直到2011年才出现关于“管理模式”的研究,中间出现7年的研究空隙。

3.国内对管理型机场的研究存在不足,尤其是对经营模式、商业模式、管理模式的内涵界定不清、度量与定义脱节,研究视角单一,转型的关键要素仍是“黑箱”。

二、转型有关概念的界定区分

涉及我国管理型机场转型的有关概念界定混乱,制约了行业专家、学者对于管理型机场的认知与理解,限制了不同类别研究之间的整合,碎片化的研究成果难以对转型提供整体的参考借鉴意义。因此,本文首先对有关概念进行界定和区分。

(一)经营模式。

经营模式是企业盈利的方式,具体指企业有效组合人力、物力、财力等资源,使企业价值不断增长并达到盈利目的。根据市场需求的不断变化,包括:分工协作经营模式、特许经营权模式、利基经营模式、虚拟经营模式。

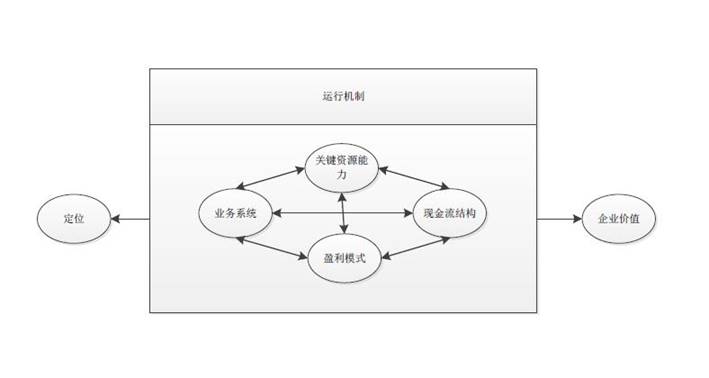

(二)商业模式。

商业模式包括运营性商业模式、策略性商业模式,是企业盈利的途径或方式,是一种包含了一系列要素及其关系的概念性工具,用以阐明某个特定实体的商业逻辑。其描述的是企业能为客户提供的价值以及企业的内部结构、合作伙伴和关系资本,用以实现这一价值并产生可持续盈利收入的要素。

图3-1 商业模式结构

(三)管理模式。

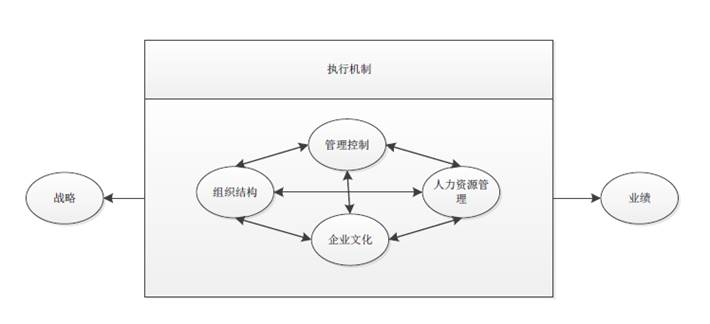

管理模式是在管理人性假设的基础上设计出的一整套具体的管理理念、管理内容、管理工具、管理程序、管理制度和管理方法论体系,包括战略、组织结果、管理控制、企业文化、人力资源管理和业绩,管理模式反映了企业的执行机制。管理模式=管理理念+系统结构+操作方法,公示表示为MS=f(i)+f(o)+f(s) (IOS模型)。好的管理模式表现为其对环境的适应性,能真正为企业持续发展提供支持保障。

图3-2 管理模式结构

从企业管理相关术语概念的研究可见,管理模式和商业模式分别从两个互异但互补的层面完整地描述了企业运营,由于定位是战略的核心内容之一,所以商业模式和管理模式从两个不同的角度保证战略的实现。

基于以上论述,商业模式和管理模式对于管理型机场是相辅相成的。国内管理型机场有关文献研究或者偏重于实践总结,或者偏重于个别流程再造,造成研究主题重商业模式、轻管理模式,忽略了对我国机场(集团)向管理型机场转型的关键资源能力、管理控制、人力资源管理、组织结构、企业文化等关键要素的把握和研究。

三、转型过程的关键要素分析与重构

本文研究的难点在于:一是转型并非仅仅改变战略的内容,还包含构成管理型机场战略的其他组织要素;二是不同理论视角下不同要素对于管理型机场转型的保障与约束不尽相同,其驱动影响力也不同,整合起来有一定难度;三是由于管理型机场转型涉及行业层面、公司层面和业务层面的战略分析,要素分析与重构的操作更具复杂性。

针对研究难点,本文采取的研究思路与方法:一是基于基础资源观,从资源和能力视角,采用VRIO框架对价值问题(Value)、稀缺性问题(Rarity)、可模仿性问题(Imitability)、组织问题(Organization)进行审视;二是从外部环境视角,采用定性和归纳的方法,从“五力模型”的“进入壁垒、替代品威胁、买方议价能力、卖方议价能力、竞争者之间的竞争”五项要素方面,提炼出管理型机场转型遇到的挑战与困境;三是从机场(集团)管理者的身份逻辑进行分析,梳理出管理者特征和动机对管理型机场转型的影响。

(一)转型涉及的理论视角。

转型涉及资源和能力视角、外部环境视角、管理者特征和动机视角。

表4-1 转型涉及的理论视角

(二)资源和能力要素。

1.资源和能力。按专业能力和经营空间进行划分,机场资源包含航空主业、航空辅业、非航业务等。航空主业能力对应的是飞机起降保障能力、客货流量获取竞争能力;航空辅业能力对应的是航空业务所形成的相对垄断的配套市场的管控能力;非航业务能力对应的是相关行业的市场竞争能力。

2.利用VRIO框架,用价值问题(Value)、稀缺性问题(Rarity)、可模仿性问题(Imitability)、组织问题(Organization),对资源面、能力面进行审视,找准管理型机场定位。

表4-2 机场资源和能力分析表

3.案例分析。为了印证上述机场资源和能力的正确性,本文对首都机场集团、厦门翔业集团进行案例分析。通过分析发现,两家标杆企业都实施了围绕自身的内部资源水平、内部资源结构构成、内部资源结构改变、内部资源的多样化、外部资源结构构成、外部资源结构改变等多个方面发展。

表4-3 首都机场集团、厦门翔业集团发展模式

从首都机场集团、厦门翔业集团的企业成长规律可以看出,大型机场(集团)一般是沿着与原主业关系由密到疏的次序进行的,其演进路线是“专业化——相关多元化——无关多元化”,业务板块呈现出“弱自然垄断——相对弱自然垄断——市场化”的递进特点。主业由于受到规模和政策的影响,在成长中必定会遇到“天花板”,面临产业发展瓶颈。

(三)外部环境要素。

1.大型机场(集团)的企业成长路径。

第一阶段以规模经济为中心,围绕发展航空主业与专业化,通过客、货流量规模的聚集,扩展企业在资金、人才、技术、品牌、市场影响力、区域价值等;第二阶段以成长经济为中心,围绕开发航空辅业与相关多元化,随着航空主业流客货流量的增加,配套业务需求规模和开发价值逐渐增加;第三阶段以多元化经济为中心,围绕跨产业发展与无关多元化,弥补区域性、单一性产业的收入规模,从外生性经营拉动机场发展。

2.大型机场(集团)转型遇到的挑战与困境。

从“进入壁垒、替代品威胁、买方议价能力、卖方议价能力、竞争者之间的竞争”五项要素方面进行定性研究,机场收够行业新进入者构成了一定威胁,供应商讨价还价能力整体偏弱,买方的讨价还价能力总体较强,行业存在较大的替代品威胁,业内竞争较为激烈。具体表现在:

一是机场的市场辐射范围相互之间交叉,机场之间存在重叠的竞争区间;二是机场建设密度不断提高,导致个别机场市场垄断区域缩小;三是机场属地化后,机场的业务延伸性远不如航空公司,机场的发展定位与属性很大程度上取决于航空公司的战略布局,机场在与航空公司的关系中主动权较弱;四是交通格局改变,动车、高铁、高速公路等基础设施改变了时空和成本的相对构成,竞争进一步加剧;五是区域经济的差异性导致地方政府对流量经济的追求产生差异,机场规模的差距在地方财税补贴优惠等方式中逐渐拉大;六是低成本航空的发展,开发了更加广阔的市场空间,改变了对航空出行的需求结构和机场运营组合模式;七是马太效应的波及,导致机场的航班密度、快捷程度、吸纳能力、经济收益呈两极分化;八是科技创新竞争激烈、世界一体化进程加快,民航业的资源要素国际化日趋自由,机场的发展受到境外机场的区域竞争。

(四)管理者特征和动机要素。

大型机场(集团)在产权归属上具有国有属性,在功能定位上具有公共基础设施的公益属性,这两个属性决定了机场(集团)的身份逻辑。在这种强大的身份逻辑影响下,机场(集团)的高层管理者在管理活动中具有基于身份逻辑作出决策的特征。

管理型机场转型结果是不可预测的,具有不确定性。因此,在管理型机场的转型过程中,机场(集团)的高层管理者会受强烈的身份认知而果断采取行动。但是,处在机场行业这样一个弱自然垄断、相对弱自然垄断占主要位置的行业环境,自下而上的任何改革、创新、开拓,高层管理者都要背负巨大的责任、付出卓绝的努力、拿出无畏的勇气,甚至会面对误解与责备。因此,推动管理型机场转型发展,机场(集团)的高层管理者既需要敏锐的商业洞察、契合的经营理念和高效的实施能力,更重要的还要有追求卓越、永不停息、自信坚毅的精神动力。

四、管理型机场转型的对策建议

(一)加快总部功能演变,加强集团管控能力。

1.在演变目标上,机场(集团)在转型过程中涉及航空主业、航空辅业、非航业务等多个业务板块的管理,层级繁复的金字塔形科层制结构是保证机场(集团)权利结构运行的基础,但同时也成为降低组织面对环境变化缺乏适应性、灵活性的枷锁。因此,机场(集团)总部功能演变要始于科层制、但又突破科层制的束缚,创建M型结构总部,确保总部在机场(集团)价值链中的顶端位置。

2.在演变过程上,以“整合资源、协调服务、目标管理、过程监控”为方针推动总部构建,下级专业运营单元逐渐转变为“规范治理、分类管控、单元突破、整体提升”,将事务性业务下沉、减少总部冗余人员,确保总部聚合“战略规划、投资决策、风险控制、人才发展、企业文化”等价值。

3.在对外管控能力上,充分利用机场(集团)管理机构的行政职能,加强涉外管控线的主导权,通过主动的价值创造把航空公司、政府等外部关联方纳入管理沟通机制中,与地方政府建立长效性的三方洽谈机制,平衡属地政府影响力,充分发挥各方作用。

4.在对内管控能力上,创新管控模式,总部的管理培训生、储备干部等,可在下属运营单元中任董事、监事,将机场(集团)的纵向一体化管控能力延伸到各个专业运营单元。一方面,可以完善健全下属专业运营单元的公司治理结构,确保机场(集团)战略的落地生根,强化总部的管控能力;另一方面,可以解决员工职业生涯发展通道的问题,加速复合型关键人才的培养。

(二)增强危机紧迫感,保持战略灵活性。

1.持续发展规模性经济,以客货流量带动航空主业强力发展。航空主业是机场(集团)的基业,客货流量是规模经济、成长经济、多元化经济的核心,坚持航空主业在公益性、收益性上、规模性、成长性上的发展需求,大力拓展客货流量,积极争取政府的政策和资金支持,积极履行企业社会责任,塑造机场(集团)品牌。在国内空域资源紧张、航班时刻稀缺的情况下,可以将规模性经济通过海外机场BOT项目延伸至一带一路国家,积极开拓“国内-国际-国际”航空枢纽网络。

2.积极稳妥的采取多元化战略,主动整合供应链资源。正确认识“早转早主动、晚转则被动、不转走不动”的理念,采取“最先进入利润率最高新兴业务领域,再进入利润率次高业务领域”的多元化战略模式。从供应链入手,一方面,是建立功能性协议,避免一些在民航体制机制深化改革中无法解决的混沌性问题对发展造成困扰。例如,驻民用机场武警内卫的撤防,意味着过夜航空器守护责任的归属问题以及收费问题,避免机场与航空公司之间签订的“一揽子”协议,告别先前的经验式、粗放型的管理;另一方面,要增强“行业自信”,深刻认识到航空相较于公路、铁路、水路,机场仍然是区域发展规模经济的中心。因此,要转换思路,不是加剧与其他运输方式的竞争,而是要积极与其他运输方式联盟、合作,积极推进以机场为核心的综合交通体系建设,提升机场与城市轨道交通、公路、城际轨道交通网络、市区公共交通网络、铁路等多重无缝空地接驳能力,将机场打造成为先进的综合交通转换中心。

3.采取战略联盟方式,打破资源和能力的限制。一是实施机场战略联盟,提高机场建材采购、航材用品采购、固定资产设备采购等大宗商品采购及服务的议价能力;二是以机场联盟的整体实力开辟新市场,带来规模经济效益,打破资源和能力限制。例如,上海机场集团与云南机场集团通过结盟实现优势互补,双枢纽战略联盟形成了“东进西出、西进东出”的双枢纽航线网络布局,同时扩大航线网络、增加航班密度或航班“无缝隙”连接,形成联盟体航线网络优势,增强联盟体市场竞争力;三是依靠战略联盟来管理转型的不确定性,便于机场(集团)在非航业务领域能采取更加灵活的战略,利用机场品牌的影响力,以较低的成本快速进入一个行业或市场。

4.建立人力资源缓冲带,预防未来转型带来的法律风险。机场(集团)从规模经济、成长经济到多元化经济模式转型过程中,总部的价值性、平台性突显,原本纵向一体化的许多业务都需要进行外包。在业务外包过程中必定面临所外包专业运营单元员工劳动关系的变更,面临劳动关系法律风险。通过将人才招聘活动外包、与猎头公司签订合作协议等方式,建立一个人力资源缓冲带,当遇到形势不好或难以判断时,一方面可以迅速从某一非航多元化业务中迅速抽身,减少损失。另一方面,可以通过减少外包合同的方式减掉多余的员工。

(三)加快整体人才培养,搭建卓越人才团队。

1.通过“三基、三创”夯实人才管理基础。“三基”即:以面向绩效的“事”为基础,以面向职位的“岗”为基础,以面向人和能力的“人”为基础。“三创”即:创建以组织目标与使命为导向形成的绩效管理体系,创建以职位、流程以及组织为基础的评价体系,创建以任职资格、素质模型为核心的评价体系。

2.创新人才评价机制,匹配战略需要。在任职资格体系基础上,依次构建经营管理人才领导力模型、航空专业人才胜任素质模型、国际化人才素质模型。尤其是在机场(集团)实施国际化战略阶段,必须建立具备具有跨文化、跨区域决策思考能力的国际化人才素质模型,通过能力技术、评鉴技术、培养技术,为国际化战略选拔、培养、储备国际化人才。

3.识别发现高潜人才,选拔培养管理培训生,通过两种人才培养途径来培养机场(集团)未来需要的领导者。高潜人才是认知能力超群、业绩表现优异、战略素养优秀,具备我国民航行业发展的前瞻性、机场(集团)使命感与责任感的高级人才。管理培训生是从校园招聘为源头,经过特殊培训后,具备高管继任能力素质的人才。高潜人才、管理培训生是从机场(集团)自身业务链上,通过轮岗、挂职、锻炼等形式磨炼成才的,所以对机场(集团)有非常深刻的认识,有非常高的文化认同感和身份认同感。

(四)激励约束相辅相成,完善现代企业制度建设。

1.完善机场(集团)治理结构,寻求专业运营单元经营者与集团利益的一致性,充分调动专业运营单元经营者实现单元利润最大化,通过激励措施构建,规范代理人的行为,实现委托人效用的最大化。

2.创新机制体制,扩展多元化的物质激励,确定合理的薪酬结构、薪酬水平以及薪酬产生方式,进一步完善专业运营单元经营者的年薪制,对经营业绩实行经营者经济责任制和超额奖励基金。另外,在一些非航业务中探索股票期权和限制性股票激励为主的长期激励机制,使专业运营单位的管理者参与运营单元的剩余分配,把管理者的利益与运营单元的发展现状和前景紧密相连,促进经营者管理行为的长期化。

五、研究总结与展望

本文就当今管理型机场转型这一热点问题,首先利用文献分析探究了当前的研究状况,发现了研究存在的不足,对有关概念进行了界定,明确研究路径。随后,本文以资源和能力视角、外部环境视角、管理者动机与特征视角为基本框架,结合VRIO、五力模型等工具,对转型的关键要素进行了重构,开辟了新的研究视角。

本文虽然针对机场(集团)的资源和能力进行了进一步细分和审视,但在管理型机场(集团)转型这个宏大的系统工程中,资源和能力视角仍然受到功能固着心理的影响,即研究者会在有关“管理型机场(集团)转型”的相关主题研究中,下意识地自动屏蔽与机场的功能及用途不直接相关的特征,从而把注意力集中在“机场”上,但这样却成为具有突破性、创新性的管理型机场研究成果的障碍。

由于机场(集团)转型过程中具有很多不确定性,例如受政治、经济、社会、技术(PEST)等宏观环境的影响、受价值链及其他因素影响,本文的研究具有一定的局限。但同时,本文也为机场(集团)转型的其他研究抛砖引玉,摈弃以往机场(集团)的核心竞争力只能通过发挥区位优势获得自然增长的功能固着认知,转而以互联网思维来思考机场(集团)在产业经济中实现资源共享、互联互通、服务协同等方面的主导作用和平台地位,希望各类专家学者可以在其他领域中有丰厚的研究成果。 (云南机场集团有限责任公司 黄昊)

参考文献:

1.汤谷良、戴天婧:《多元化经营集团管控体系创新研究》,载《财会通讯》,2014年第4期(上),第6-9页。

2.韵江、刘立、高杰:《企业集团的价值创造与协同效应的实现机制》,载《财经问题研究》,2006年第4期,第79-86页。

3.徐明:《新时期国有企业集团化管控模式优化与应用研究》,载《中国人力资源开发》,2016年第10期,第6-12页。

4.《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》,2015年8月24日。

5.迈克尔·古尔德、安德鲁·坎贝尔、马库斯·亚历山大(著),黄一义、谭晓青、冀书鹏、颜晓东(译):《公司层面战略:多业务公司的管理与价值创造》,人民邮电出版社,2004版。

6.Saravathy S D, Dew N. Entrepreneurial logics for a technology of foolishness. Scandinavian journal of management 2005, 21: 385-406.

7.孙振雷、刘家俊:《自组织扩散激励:产业集群风险演化研究的新视角》,载《内蒙古社会科学(汉文版)》,2014年第3期,第101-105页。

8.马雪玲:《管理型机场模式设计与创新》,中国民航大学硕士研究生论文,2008年。

9.胥悦红:《企业管理学》,经济管理出版社,2013年第2版。

10.李小玉、薛有志、牛建波:《企业战略转型研究述评与基本框架构建》,载《外国经济与管理》,2015年第12期,第3-15页。

11.高云峰:《基于资源观的机场企业成长路径研究-以厦门国际空港集团成长历程为例》,厦门大学硕士研究生论文,2014年。