通用航空供给困境原因何在?

摘要:由于全球技术升级缓慢、1970年代中国民航迅速从通用航空业撤出以及政策针对性不强等原因,我国通用航空形成了历史欠账,通用航空业的公共产品与公共服务缺乏,通用航空发展缺少创新主体和专业要素积累。在结构性因素制约下,激励要素集聚和需求侧刺激的政策难以发挥持续作用。

我国通用航空发展滞后的主要原因是供给侧缺陷,但供给侧活力不足、供给能力弱、供给质量不高的主要原因何在?

一、技术升级缓慢降低了基础动力

(一)传统技术更新缓慢

从全球通用航空技术发展来看,主要的进步体现在高端喷气式公务机技术应用上。传统的活塞类通用航空器发展较为缓慢,塞斯纳-172等目前通用航空主流机型仍是1950年代的设计机型。

从通用航空器应用的主流技术来看,现代航电系统、自动化驾驶、多重设备冗余保护等方面都应用较少,传统、老式机械航空器仍是主流,西锐R22等机型的进展主要体现在外型设计现代化、整机降落伞与航电更新等细节进步,没有从降低驾驶技术要求、整体提高安全性、增强飞行体验方面获得实质性突破,这导致通用航空难以在私人交通领域获得市场突破。

(二)新兴技术应用不足

技术升级缓慢在通用航空体现得异常明显,航空器的诞生早于计算机,是机械时代的典型产物,是化石能源和发动机组合对人畜肌肉的替代,而计算机以及其后基于数字通信的互联网技术则是对人类大脑计算能力、交流能力甚至思考能力的替代。

一个时代的主流技术是驱动社会发展的主要动力源。1856年,美国最大的500家企业中,铁路公司占了341家[2]。铁路技术是典型的机械与化石能源组合替代生物动能。但到了2017年,全球企业市值排行榜中,互联网企业苹果、谷歌、微软、亚马逊、Facebook占据全球市值最大企业的前五名,而亚洲和中国市值最高的企业是腾讯和阿里巴巴。数据说明,当今时代的主导技术是计算机与互联网技术,主导企业将是基于这类技术的企业。全球通用航空业与智能化、信息化技术结合不紧密,难以获得社会主流技术、底层技术的支撑创新。

(三)面临颠覆性技术的侵袭

根据普华永道的测算[3],无人机能够替代产业的市场价值为1 273亿美元,其中基础设施领域为452亿美元,农业领域为 324亿美元,交通运输领域130亿美元,安保领域105亿。这些都是通用航空有人飞行的传统应用领域,由于无人机成本的巨大优势,已经并将进一步对通用航空形成直接竞争与替代。

从技术角度来看,无人机是第三次工业革命的产物,通用航空器与汽车都是第二次工业革命的产物,当代的无人机完全基于数字化的控制,脱离了人机一体的实体操作,让操作者从对航空器的实体控制中解脱出来,仅关注飞行的最终目的——摄影、喷洒、作业和视觉体验,这正是通用航空期望实现的突破——降低操作难度、保证安全、提高体验价值。由于投资和新技术应用的迅速和体量优势,未来无人机技术反哺有人航空器,最终实现技术融合应该是大趋势。

二、运营主体的局限

(一)历史的视野

中国民航分别从1972年和1973年开始引进三叉戟型和波音707,为满足世界先进机型的运行需要,中国民航将大量飞行员尤其是年轻飞行员投入到运输生产中,其后的民航体制改革、政企分开、成立航空公司等体制变革中,民航飞行队伍和经营主体从通用航空业务中快速撤离[4]。

图2-1 我国运输航空与通用航空增长速度差[5]

中国民航这一历史有其特殊性,但对通用航空发展形成三个历史包袱。一是在改革开放初期,民营经济尚未发展,更难以进入专业性要求较高的通用航空领域,行业外国企、民营企业进入晚,形成专业化的生产能力更慢,国家投资以及高技能专业人才、青年专业技术人才等关键产业要素稀缺,青黄不接导致供给能力短板和安全隐患;二是民营企业难以提供公共服务,针对通用航空的公共服务、公共产品消失了,类似航空气象、航空情报等专业保障能力缺失;三是民营企业均衡投资能力弱,购买中国民航退役的通用航空器容易,但建设通用航空机场网络、建立与军方的业务协调渠道等超出一般民营企业能力,这导致改革开放之后通用航空要素投入不均衡,产业发展没有打好基础。

(二)现有企业的创新能力局限

经过改革开放后数十年的痛苦摸索,尤其是2008年之后国家、行业振兴通用航空的各项政策出台,逐步形成了我国通用航空运营企业群体。截止2016年底,我国通用航空运营企业320家,大体可分为三类:

一类是依托传统业务优势或甲方资源成立的、相对大型的国有企业,如以海上石油平台飞行为主体的中信海直、珠海直、东方通航,以制造业优势成立的中国飞龙等中航系通用航空企业,以甲方资源为基础成立的北大荒通航、国网通航等企业,这类企业占据了传统业务的主要领域,是国家支持和行业补贴的主要受益者,但往往经营理念、管理模式都比较陈旧,这类企业约占通航企业总量的5%左右。

第二类是依托其它行业优势资源进入通用航空业的大型民营企业,多数企业是以通用航空新兴业务或增量较大的业务为主导业务,抓住了某个通用航空新兴领域而获得生存与发展。2008年之后公务机销售火爆吸引了一批资本投资公务机运营企业,例如民生、汉能、南山、东海公务机以及外资的NextJet等企业,一些民营航校抓住民航飞行员缺口较大、国有航校业务饱和的市场机遇获得发展,也属于这一类企业,例如蔚蓝、九天、凤凰航校等,这类企业占通航企业总量的10%左右。

第三类是民营企业转移投资为特点的通用航空企业,大多数企业资金规模较小,以迎合通用航空大发展的愿景进入通用航空业,往往没有形成清晰的投资目标和核心竞争优势,这类企业占企业总数一半以上。

最后一类是成立后完全没有开展实际运营的企业,这类企业约有100家,占企业总数的30%左右[6]。

第一类通用航空企业依托各类原有资源优势,获得比较稳定的收入,由于存在一定的垄断优势或进入门槛,业务可持续性较高,但这类企业对主营业务依赖性较高,缺乏创新动力,创新业务领域和拓展商业模式的成功案例,部分企业在主板上市,或者是上市企业的子公司。第二类企业规模中等,有一定的稳定业务收入来源,如公务机托管收入、培训学费等,但投资收益不理想,运营成本较高,难以满足资本的利润要求,这类企业经营稳定性不高,还在摸索更多的商业模式,部分企业在新三板上市。第三类、第四类企业投资规模不大,大多数企业尚未找到稳定收入来源,仍处于原始的创业生存期,面临很高的淘汰率,多数企业不具备业务创新的资源和管理能力。

我国当前以降低准入门槛、无差异鼓励投资的政策往往增加企业数量,却难以吸引具备市场创造能力的企业, 2016年我国通用航空器平均利用率已经降低为1.00小时/日[7],低端产能过剩、大量僵尸企业与复杂作业机型、创新性企业的缺口同时存在。

三、激励政策没有摸准关键痛点

在中国民航飞行队伍逐步从通用航空业退出后,面对凋敝的通用航空业,民航局在1988年、1996年、2009年分别提出扶持和振兴“弱势”通用航空的各类政策。2008年以来,国家、社会开始关注到通用航空在制造与消费升级中的潜在作用,分别在2010年、2012年、2016年出台了一系列鼓励与促进政策。国家、行业政策出现了一个从扶持“弱势产业”政策向激励“明星产业”政策的转变(见表3-1)。

表3-1 改革开放以来支持通用航空发展的主要政策

|

时间 |

政策 |

核心内容 |

政策目标 |

|

1988.07 |

全国通用航空发展政策研讨会的8项建议 |

遵循商品经济规律,鼓励投资、稳定队伍 |

扶持、优惠、支持 |

|

1996.01 |

《中共民航总局党委关于发展通用航空若干问题的决定》 |

业务剥离、独立核算;鼓励自办自用 |

遏制生产滑坡,推进市场化 |

|

2009.12 |

《民航局关于加快通用航空发展的措施》 |

扩大人才、航空器等要素投入,降低准入门槛 |

扶持、加快发展 |

|

2010.08 |

《国务院、中央军委关于深化我国低空空域管理改革的意见》 |

破解空域使用瓶颈,提高低空空域使用便利性 |

为新兴产业发展提供条件 |

|

2012.05 |

《“十二五 ”国家战略性新兴产业发展规划》 |

将通用航空装备制造列为战略性新兴产业分支 |

通用航空制造业优先发展 |

|

2012.12 |

民航局、财政部《通用航空发展专项资金管理暂行办法》 |

为运营企业作业、引进飞行员、投资安全设施设备提供补贴 |

资金扶持 |

|

2016.05 |

《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》 |

培育市场、建设机场、转型升级、开放空域、强化安全五项内容 |

全面推进战略性新兴产业体系建设 |

从不断出台的鼓励政策上来看,政策发布层级越来越高、政策社会影响越来越大。起到实质性作用的政策,一是民航局和财政部的直接财政补贴,一是地方政府对通用航空项目积极投入资金和土地资源,一是国家发改委主导的示范区、试点工程。

(一)补贴培育不了有活力的企业

针对通用航空发展困境,民航业政策出发点更多是“帮扶”,目标是保有一支骨干专业队伍,也是对那些选择从事通用航空的老企业、老民航的某种“补偿”,在行业疲弱的当下,补比不补好,但应该认识到这类政策的局限:

一是容易培育弱者心态。不少通用航空企业抱怨环境、政策、外部制约,但任何行业的创业者都不乏类似的障碍与困难。企业是有使命的机构,通用航空业目前更为缺乏的是痛下决心谋发展、创新思路、破解行业难点的进取氛围。弱者心态一旦成型,行业发展就失去原始创业动力。

二是政策激励不全面。通用航空是国家认定的战略性新兴产业,投资和要素供给并不稀缺,资本关注的是增量市场创造,公务航空、民营航校等新兴业务不在补贴范围发展反而相对顺利,目前补贴政策侧重补“正统”企业、补传统业务、补业务存量,难以激励企业开拓新领域、新业务、采用新技术与新商业模式的深度创新。

三是要素投入不均衡加剧。目前行业补贴集中在运营环节,而有利于通用航空“飞得起来”、“飞得顺畅”“飞得便宜”的公共产品却缺乏有力支持,机场建设与运营、油料设施、航行服务和公共维修体系公共产品、公共服务尚未得到政府的有力支持。

(二)地方鼓励政策可能导致产能过剩

在进入二十一世纪以来,我国经济增长与社会财富积累迅速,加上缺乏对全球和我国通用航空发展历史与趋势的客观认识,一些地方政府对通用航空消费趋势以及私人飞行产生了过高、过快预期。在竞争性鼓励政策激励下,各地盲目引进小型航空器生产线,已出现明显的泡沫。据统计,某省“十二五”期间规划的通用航空制造产能就超过了全球通用航空器交付量。我国大量引进的通用航空器生产线没有实际投产,已投产企业销售困难[8]。由于市场规模小、国际竞争激烈,我国还没有一款本土量产通用航空器能够达到盈亏平衡。

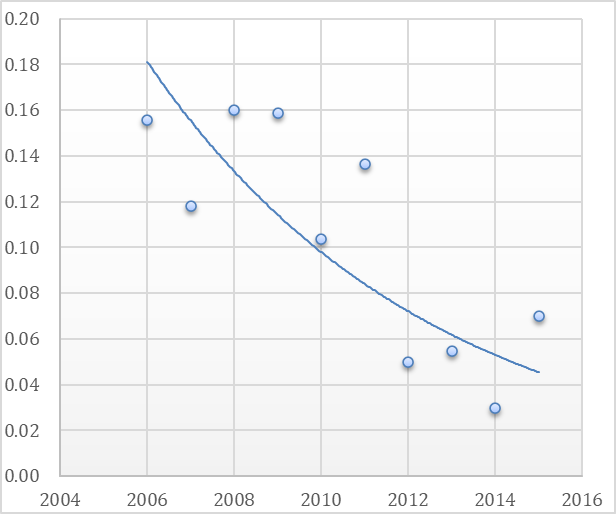

从运营环节看,各地的竞争性鼓励政策往往带来过剩、重复、低效的运营投资。我国每增加1元通用航空业务收入需要新增的资本形成(以航空器购置成本替代),从2006年的6.4元增长到2014年的37.8元[9](参见图3-1)。部分业务领域价格竞争过于激烈,导致企业难以积累扩展规模、升级产品的所需资源,降低了供给侧的活力。

图3-1 我国通用航空运营业边际产出/投入比[10]

(三)全面的鼓励政策需防止过度投机

当前国家、行业的鼓励政策更多着眼于降低门槛、放松管制、扩大投资、加大建设,但由于通用航空业基础薄弱、盈利困难,在行业尚未找到增量市场的突破口、有效降低成本的新技术或商业模式前,各类优惠招商政策、行业放松管制政策反而增加了投机动力、降低了投机成本,容易造成行业“脱实向虚”。一些不良企业利用鼓励政策套取配套土地、资金却“不务正业”,热衷于资本运作、制造泡沫,部分地区报道的通用航空战略投资越来越离谱,已经偏离了通用航空制造运营的基本面。而那些诚实守信开展业务的企业在“脱实向虚”的环境下反而被边缘化,难以获得有效政策支持与资源,进一步降低了供给侧活力。

四、总结

从我国通用航空的宏观需求、技术应用状况、运营主体特征和鼓励政策的分析可以发现,当前制约我国通用航空发展的是结构性问题,难以通过增加资金、土地要素投入、降低准入门槛等普遍性激励政策以及行业补贴等需求侧刺激就可以简单、快速解决。(吕人力 中国民航管理干部学院)

参考文献:

[1] FAA,FAA Aerospace Forecast (Fiscal Years 2017-2037)[R], 2017.

[2] U.S. Department of Transportation, National Transportation Statistics[R], 2016.

[3] 斯蒂芬·赫克 等著,资源革命:如何抓住一百年来最大的商机[M],浙江人民出版社,2015.

[4] PwC, Clarity from above: PwC global report on the commercial applications of drone technology[R], May 2016.

[5] General Aviation Manufacturers Association (GAMA), 2016 General Aviation Statistical Databook & 2017 Industry Outlook[R], 2017.

[6] 李军,中国民航年谱(1949-2010)[M],北京:中国民航出版社,2012.

[7] 吕人力,中国通用航空业的潜力、趋势与路径[J]. 财经,2015(年刊):2016预测与战略.

[8] 中国民航局,2016年民航行业发展统计公报[R],2017.

[9] 中国民航局飞行标准司,2016年通用和小型运输运行概况[R],IB-FS-2017-011.

[1] 本文是“推进我国通用航空供给侧结构性改革”系列文章之二,重点从宏观需求、技术发展、历史视野和政策取向方面论述我国通用航空供给困境的形成原因。本篇为通用航空领域的供给侧结构性改革建议提供产业分析与基础论据。

[2] 斯蒂芬·赫克 等著,资源革命:如何抓住一百年来最大的商机[M],浙江人民出版社,2015.

[3] PwC, Clarity from above: PwC global report on the commercial applications of drone technology[R], May 2016.

[4] 1974年恢复经济核算,1981年民航局实行财务包干和推行经济责任制,1984年成立地方航空公司,1987年实行政企分开,骨干航空公司成立。通用航空在此过程中逐渐体现出经营利润较小、规模化经营能力弱、资本密集度、新技术应用提升缓慢的特征,在中国民航逐渐重视经营利润、追求经济效益过程中逐渐成为弱势业务。

[5] 数据来源:李军,中国民航年谱(1949-2010)[M],北京:中国民航出版社,2012。本图运输航空增长速度以运输总周转量的年增长率代表,通用航空增长速度以通用航空飞行小时的年增长率替代,两者的差是图标的纵轴数值。

[6] 根据《民航业发展统计公报2016》,2016年底通用航空运营企业320家,而民航局飞标司发布的《2016年通用和小型运输运行概况》,截止2016年底,我国有224家实际在运行的通用及小型运输航空公司,即有96家已经获得通用航空经营许可的企业没有实际获得CCAR-91或者CCAR-135运行许可并开展运行。

[7] 数据来源:《2016民航行业发展统计公报》,2016年,我国通用航空总飞行量76.47万小时,通用航空企业在册航空器2096架。与此对比,2016年民航在册运输飞机平均日利用率为9.41小时。其中,大中型飞机(100座以上)平均日利用率为9.57小时,小型运输飞机(100座以下)平均日利用率为6.64小时。

[8] 根据我们的调研,我国山东某制造商引进某欧洲成熟通用航空机型的生产线,投产十二年仍未实现盈亏平衡,这家企业已经是通用航空制造业的翘楚。

[9] 数据来源:吕人力,中国通用航空业的潜力、趋势与路径[J]. 财经,2015, 年刊:2016预测与战略

[10] 我国通用航空收入是以宽口径的通用航空协会公布的各类小时作业价格乘以当年的分类飞行小时,通用航空投入以通用航空器价值增量替代,以当年新增通用航空器分别乘以目录价格,汇总后得出。