关于我国大都会地区多机场系统发展的思考

摘要:随着我国民航业的持续发展,大都会地区航空运输需求增长和机场容量供给不足之间的矛盾日渐凸显。从全球范围看,构建多机场系统是缓解这一矛盾的有效途径。本文阐述了多机场系统产生及其发展现状,分析了影响多机场系统演化的关键因素,并提出了我国大都会地区多机场系统发展的建议。

一、多机场系统的产生及其作用

(一)多机场系统的产生

20世纪中叶,随着各发达国家城市化进程的基本完成,城市群逐渐形成。在一定地域空间内连绵分布、综合条件优越、整体相对发达的城市群构成了“大都会地区”。

大都会地区在自然条件、经济社会、产业结构等各方面明显优于其他地区,人才、信息、基础设施等各种资源开始向其集聚,吸引大量企业和人口入驻,区域经济发展达到较高水平,区域内的核心城市亦发展成为金融中心、商业中心、文化中心等,孕育了巨大而旺盛的航空运输需求。

服务于大都会地区航空运输需求,由两个或者两个以上年旅客吞吐量不低于50万人次的机场所构成的体系可称之为“多机场系统”。若多机场系统中单个机场客运量占比超过20%,可被视作多机场系统中的主要机场;单个机场客运量占比在1%~20%,可被视作多机场系统中的次要机场,参见表1-1。

表1-1 2016年全球主要大都会地区多机场系统客运量统计

|

大都会 |

机场名称 |

类别 |

客运量占比 |

2016年旅客吞吐量 (万人次) |

旅客吞吐运量合计(万人次) |

|

伦敦 |

希思罗 |

主要机场 |

47% |

7571 |

16200 |

|

盖特威克 |

主要机场 |

27% |

4312 |

||

|

斯坦斯特德 |

次要机场 |

15% |

2432 |

||

|

卢顿 |

次要机场 |

9% |

1465 |

||

|

伦敦城市 |

次要机场 |

3% |

453 |

||

|

巴黎 |

戴高乐 |

主要机场 |

68% |

6593 |

9717 |

|

奥利 |

主要机场 |

32% |

3124 |

||

|

芝加哥 |

奥黑尔 |

主要机场 |

78% |

7833 |

10100 |

|

中途 |

主要机场 |

22% |

2268 |

||

|

纽约 |

肯尼迪 |

主要机场 |

46% |

5881 |

12900 |

|

纽瓦克 |

主要机场 |

31% |

4035 |

||

|

拉瓜迪亚 |

主要机场 |

23% |

2979 |

||

|

伊斯里普 |

次要机场 |

/ |

/ |

||

|

东京 |

羽田 |

主要机场 |

67% |

7970 |

11900 |

|

成田 |

主要机场 |

37% |

3900 |

||

|

北京 |

首都 |

主要机场 |

94% |

9439 |

9998 |

|

南苑 |

次要机场 |

6% |

559 |

||

|

上海 |

浦东 |

主要机场 |

62% |

6600 |

10600 |

|

虹桥 |

主要机场 |

38% |

4046 |

当大都会地区的主要机场容量趋于饱和时,运行压力逐步凸显——空中交通拥堵,航班延误增加,服务水平下降。在主要机场扩能受限的情况下,提升机场容量应对航空运输需求有两种途径,一是将周边现有未充分利用机场发展成为次要机场,二是建设新机场。

单机场系统通过次要机场(如法兰克福哈恩机场)的加入可以转变为多机场系统;建设新机场,若老机场部分分流至新机场(如东京成田机场),新、老机场共同组成多机场系统;若关闭老机场,全部运量转移至新机场(如广州白云机场),则仍为单机场系统。

多机场系统演化呈现多样化,其中的主要机场和次要机场亦处于动态变化中。次要机场有可能会转化为多机场系统的主要机场;由新、老机场共同组成的多机场系统中的原主要机场有可能成为次要机场,如达拉斯拉夫菲尔德机场,芝加哥中途机场,曼谷廊曼机场。

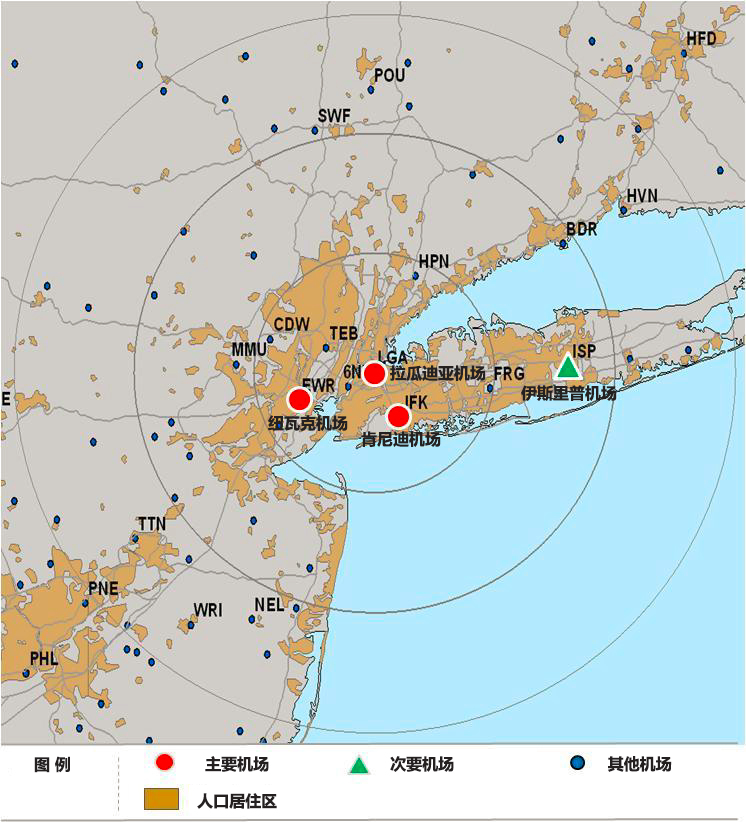

图1-1 纽约多机场系统示意图

一个多机场系统可能有若干个主要机场和若干个次要机场构成。例如,纽约多机场系统由4个机场构成,其中肯尼迪机场、纽瓦克机场、拉瓜迪亚机场是主要机场,伊斯里普机场是次要机场,如图1-1所示。

(二)多机场系统的作用

1)多机场系统既可以缓解主要机场的运行压力,又可以提供足够的机场容量满足大都会地区的航空运输需求。

2)多机场系统服务于大都会地区不同方向,提供了多种出行选择,在疏解交通流的同时实现旅客出行便利最大化。

3)多机场系统通过带动就业、税收等方面直接或间接促进区域经济发展。

4)多机场系统避免了单机场系统所产生的垄断效应。

二、多机场系统的发展现状

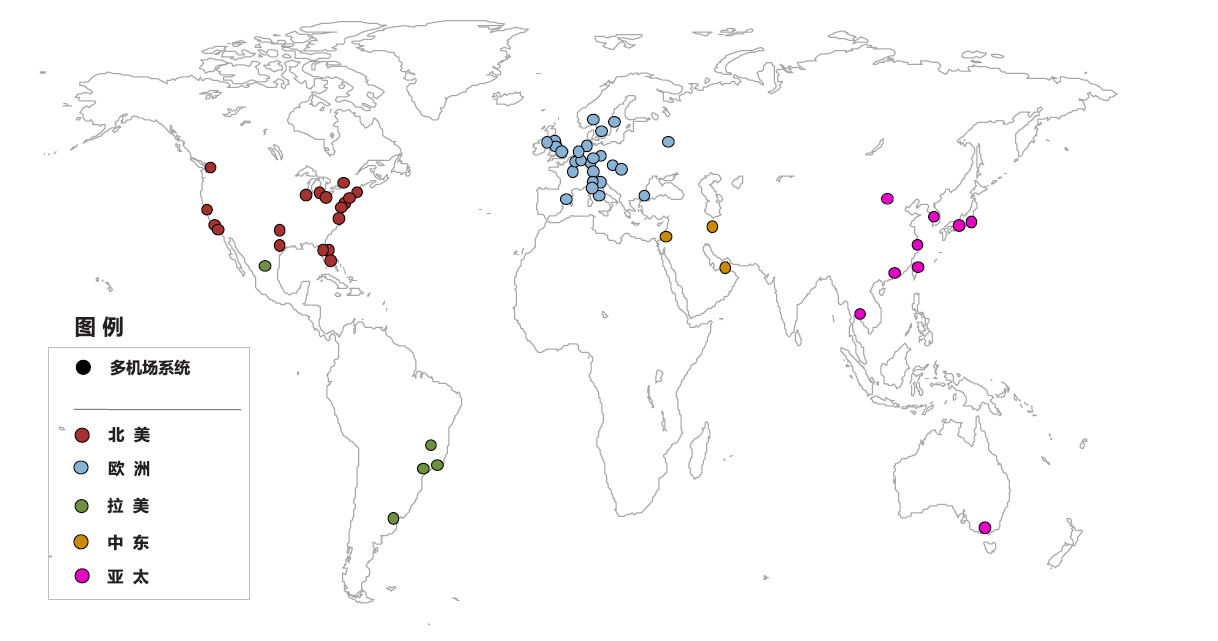

如今,世界范围大约有60个多机场系统服务于所在大都会地区。其中,欧洲地区分布有25个,北美地区分布有18个,亚太地区分布有9个,拉美地区分布有5个,中东地区分布有3个。

最常见的多机场系统由两个机场构成——1个主要机场和1个次要机场,如芝加哥,法兰克福和墨尔本;或者2个机场均为主要机场,如迈阿密和上海。

图2-1 全球多机场系统分布示意图

随着机场数量的增加,多机场系统复杂程度亦将随之增加,如洛杉矶多机场系统包括1个主要机场和4个次要机场;伦敦多机场系统包括2个主要机场和3个次要机场,参见表1-1。

三、影响多机场系统演化的关键因素

影响多机场系统演化的因素是多种多样的,现有可利用机场数量,低成本航空公司的发展以及行政与政治因素是其中最为关键的三个。

(一)现有可利用机场数量

当主要机场无法满足大都会地区航空运输需求时,周边是否有可利用机场发展成为次要机场是多机场系统演化的重要因素。

从图3-1可知,北美地区的现有机场分布密度最高,在主要机场的80公里半径范围内有7个现有机场,120公里半径范围内有10个现有机场。因此,发展现有可利用机场成为多机场系统的次要机场是北美地区的普遍做法。

相比之下,亚太和拉美大都会地区周边既有机场分布密度较低,建设新机场是其应对航空运输需求增长的主要策略。

值得一提的是,欧洲大都会地区的现有机场分布密度也较低,其多机场系统中次要机场的形成是由军用机场转变为民用/军民合用机场,这样的次要机场在欧洲共有13个。

图3-1 全球多机场系统主要机场周边覆盖现有机场统计

(二)低成本航空的发展

在低成本航空的发展过程中,航空公司通常选择主要机场以外一些未充分利用的机场作为发展对象,此举使这些机场成为多机场系统中的次要机场,促进了多机场系统的形成。

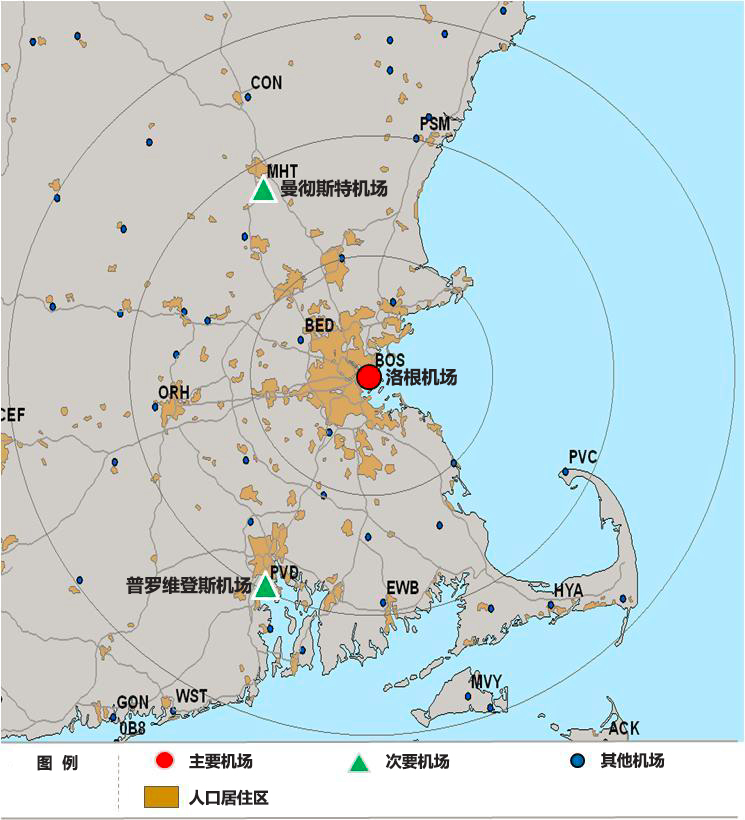

美国西南航空公司在波士顿多机场系统演化过程中扮演着重要角色。1990年至1997年波士顿曼彻斯特机场旅客运量年均增长率为6%,在西南航空公司进驻后,1998年至2000年机场旅客运量,年均增长率高达45%;同样的现象出现在普罗维登斯机场,在西南航空公司进驻后的连续3年平均增长率为35%。数据统计显示,美国西南航空公司的发展共促进了13个次要机场的出现。

图3-2 波士顿多机场系统示意图

这种情形并不局限于美国。欧洲航空运输市场在1993年~1997年放松管制之后,瑞安航空、威兹航空等低成本航空公司建立了类似美国西南航空公司的商业模式。在瑞安航空公司进驻前,法兰克福哈恩机场几乎没有什么航班;在瑞安航空公司进驻后,哈恩机场运量迅速攀升,2006年旅客运量达到370万人次。

可见,低成本航空公司进驻主要机场周边未充分利用的机场后,采用优惠票价的做法刺激了客流量,促进了次要机场的迅速成长。

(三)行政与政治因素

行政手段或者政治因素是影响多机场系统演化过程的另一重要因素,尤其是在建设新机场时。

新机场通常比老机场距离市中心更远,旅客出行时间更长;保持老机场的运行将使得新机场吸引力下降,影响新机场的市场培育。采用行政手段强制分流是保障新机场运行的重要举措。例如,为保证新建成的达拉斯沃斯堡机场的客流量,政府制订了赖特修正案来限制美国西南航空公司在达拉斯拉夫菲尔德机场的运作。可见,行政手段在发展新机场、保留老机场的过程中发挥了重要作用,并最终促进了多机场系统的发展。

当然,行政手段也可能限制多机场系统的发展。通过行政手段实施关闭原有机场的案例有1995年的丹佛斯特普尔顿机场,1998年的香港启德机场,2001年的雅典艾伦尼肯机场,2004年的广州白云机场等。

政治因素也可能限制多机场系统的发展。1997年的印度机场基础设施政策规定,在现有主要机场周边150公里半径内禁止建设新机场。该项政策旨在鼓励和保护对现有机场的投资,却限制了多机场系统的发展。

四、我国大都会地区多机场系统发展思考

综合来看,全球各地区的多机场系统发展历程均有所不同,不同的社会背景、政治体制、航空市场等因素塑造了各具特色的机场体系。多机场系统的构建和发展需要因地制宜,结合实际条件来实施。

(一)多机场系统规模

从表1-1中可以看到,在航空运输市场成熟、多机场系统较为完善的伦敦、纽约、东京等大都会地区,航空客运总量规模在1~1.6亿之间。而在2016年,我国北京和上海地区的客运总量规模已经达到一亿人次数量级。预计到2030年,北京和上海地区的航空市场需求规模将达到2亿至3亿人次,大大超出目前全球主要城市多机场系统的运输规模。这意味着我国大都会地区多机场系统的构建和发展既需要汲取全球多机场系统发展经验,同时又需要从战略上超越,建立符合我国国情的多机场系统。

(二)多机场系统构建

构建多机场系统有两种基本模式,一是建设新机场,二是发展既有未充分利用的机场为多机场系统中的次要机场。

美国依托数量众多的既有机场,在低成本航空的推动下,将大都会地区周边既有未充分利用的机场发展成为次要机场,从而形成多机场系统;同样在低成本航空的推动下,欧洲大都会地区周边军用机场转变为民用/军民合用机场,并成为其多机场系统中的次要机场。

我国机场数量与美国、欧洲地区差距均较大,且分布密度不高,主要机场周边可利用机场分布数量较少,这决定了我国多机场系统的构建将侧重于建设新机场。新机场的建设一方面结合航空运输需求动态变化,分期建设,滚动发展;另一方面需要充分考虑机场远期总体规划,做好土地预留。

在建设新机场时,如何妥善处置原有机场同样值得探讨。

关闭老机场,将原有机场土地等资产转化为新机场的投资来源在国内已有多个案例,例如昆明长水机场,合肥骆岗机场等。而美国、欧洲、日本等发达国家在建设新机场时,多数时候保留原有机场继续使用,随后形成的多机场系统绩效表现甚好,如美国的芝加哥多机场系统、达拉斯多机场系统、以及日本的大阪多机场系统。机场不仅是城市重要的交通设施,而且是城市符号,城市记忆的载体。在我国机场总体数量不多的情况下,客观看待机场对城市的噪声影响和净空限制,增强城市对机场的包容性,尽可能发挥原有机场的作用具有重要的现实意义。

(三)多机场系统管理模式

大都会地区多机场系统的产生和维持是强劲航空市场需求的结果,而系统中各机场之间的运输水平和运量分配也随市场动态变化不断调整。航空公司在主要机场、特定航线上的过度集中导致系统内次要机场发展更为艰难,而主要机场则会出现空域紧张、航班大量延误、服务质量下降等一系列影响市场竞争力的问题。“硬性”、“简单”的按航空公司或航线划分航空运量的做法,已被市场检验证明是错误的。

借鉴国内外大都会地区多机场系统发展的经验和教训,多机场系统应建立一个以市场为基础、拥有综合协调能力、统筹全局的管理机构,为多机场系统在动态的市场竞争中发展创造良好条件。

“一体化”管理模式的主要优势在于——

1)有利于协调各机场的市场需求、资源、容量和投资,形成均衡的良性发展;

2)有利于新机场的市场培育,避免新机场项目的失败;

3)有利于各机场合理分工,并随着市场变化动态调整;

4)有利于避免无序的恶性竞争,在发挥多机场系统挖掘市场需求、促进运量增长作用的同时,充分而合理地利用各机场的资源,保障多机场系统整体的投资效益。

“一体化”管理模式的不利之处在于管理权相对集中,存在一定程度的市场垄断风险,而过于商业化可能忽视社会责任,需要政府从公众利益出发加强监管。

五、结束语

纵观全球多机场系统发展,影响因素多种多样,但适应大都会地区航空运输需求,增加运输供给,合理分工是多机场系统形成和发展的动力所在。我国大都会地区(如北京、上海、成都)已形成或正在形成多机场系统。在我国机场数量有限的情况下,建设新机场是多机场系统构建的主要途径,而如何发挥老机场的作用需要加以重视。(宿百岩 中国民航机场建设集团公司)

六、参考文献

[1] Airport Systems; Planning, Design and Management. New York, NY: Mc Graw Hill. de Neufville, R., & Odoni, A. (2003).

[2] Management of Multi-Airport Systems: A Development Strategy. de Neufville, R. (1995).

[3] Emergence and Impacts of the Emergence of Secondary Airports in the United States. Bonnefoy, P. (2004).