国际航空枢纽发展的关键影响因素和阶段分析

摘要:十大国际航空枢纽战略布局是新形势下国家对外开放战略赋予民航发展的新任务。本文重点就市场需求、基础设施和航公司对国际航空枢纽建设发展的影响作用进行了分析,并提出了国际航空枢纽发展的三个典型阶段,即单一枢纽机场、都市区多机场体系和国家枢纽体系发展阶段,最后结合我国国际航空枢纽建设发展提出相关建议。

航空枢纽(或枢纽机场)一般是指在航空运输网络中占有重要地位和作用的机场节点。国际航空枢纽是枢纽机场的高级发展形式。国际航空枢纽通常占据良好的地理区位,是全球航空网络中的重要节点,具有更加完善的国际航空网络,服务国际航空客货运输的功能更加突出。

随着国家“一带一路”等重大战略的实施,航空运输具备全球通达能力和高效的运输服务效率,在国家构建全方位开发的综合交通运输服务体系中的战略地位日益突出。国家在“十三五”发展规划和《全国民用运输机场布局规划》中明确提出建设京津冀、长三角、珠三角三大世界级机场群和十大国际航空枢纽,即在原北京、上海、广州三大国际航空枢纽的基础上,增加成都、昆明、深圳、重庆、西安、乌鲁木齐和哈尔滨等国际航空枢纽建设。这是首次从国家层面就我国航空运输业发展进行战略性谋篇布局,明确了国际航空枢纽建设是未来较长一段时期中国民航的核心发展任务。十大国际枢纽在地理区位、市场环境、发展基础等方面存在较大差异,需要结合发展实际,选择合适的国际枢纽发展路径。影响国际数你建设发展的因素众多,但市场需求、基础设施和航空公司是决定枢纽建设的关键性因素。本文重点分析了这三个因素对国际枢纽发展的影响,并提出了国际枢纽发展的三个阶段,最后提出相关政策建议。

一、市场需求:关键驱动因素

市场需求是驱动国际航空枢纽发展的主导因素。航空枢纽客货流的汇集源于航空公司航线网络的构筑。直达航班和中转航班是航空公司运输服务组织的两种基本模式。从市场需求结构的视角开看,直达航班需要具备较好的市场腹地支撑,充足的机场本地航空市场需求能够足以支撑点对点直达航班运营的需要。中转航班则适用于本地航空市场不那么充足,需要航空公司依托枢纽机场构筑轴辐式网络来汇集航空市场需求,以满足航线开辟的收益要求。

国际航空枢纽一般具备较好的地理区位。从市场需求的角度来看,不同的地理区位反映出不同的市场需求结构特征。纽约、伦敦、巴黎、东京等全球经济中心城市,当地有充足的国际航空市场,其本地航空市场需求就能够较好地支撑点对点为主的直达航班。这类国际航空枢纽体现出较强的市场腹地支撑特征。迪拜、新加坡、伊斯坦布尔等航空枢纽的崛起,尽管本地航空市场需求较弱,但得益于其优越的地理区位,通过构筑高效的枢纽中转网络,能够实现欧洲-中东-亚太等主要国际航空中转市场客货流的高效优质服务。这类国际航空枢纽体现出比较突出的中转衔接特征。

从国际枢纽机场网络发展来看,直达和中转这两种航线运输组织模式分工协作,相辅相成,适用于不同类型的航空市场需求。洲际远程航班通常由大型宽体飞机执飞,从收益成本的角度考虑,需要尽可能提高每班客座率。一般而言,即便是具备较好腹地支撑的国际枢纽,也很难依靠其本地市场完全支撑洲际远程航线运行。因此,我们可以看到纽约、伦敦、巴黎等枢纽机场也为其远程航线构筑了较强的客流喂给网络。另一方面,只要市场需求满足,国际枢纽机场也倾向于开辟直达航班。

二、基础设施:关键的慢变量

基础设施保障能力是航空公司构筑航线网络满足航空市场需求的物质基础。由于其固有的规划建设和运营发展周期,基础设施是决定航空枢纽发展的关键性“慢变量”。因此,为保障航空枢纽可持续发展,必须确保机场基础设施容量适度超前,以满足航空市场需求增长的需要。

当机场基础设施容量受限,就必须及时拓展设施规模,提升机场保障能力。目前,伦敦希斯罗、纽约肯尼迪等国际枢纽机场均是由最初的单跑道、单一航站楼进过多轮扩建工程,逐步发展成为目前多跑道、多航站楼组成的复杂机场综合体系。当机场发展受限于土地空间等资源时,为确保航空市场可持续增长,迁建更大规模的机场或建设新的机场成为必然的选择。香港启德机场发展设施受限受,则迁建至发展条件更佳的赤腊角机场。更多的城市则是选择了新建的机场,发展大都市区多机场体系,如伦敦、巴黎、纽约、东京、上海等。多机场体系各机场分工协作,承担不同的枢纽功能,协同构建具有国际竞争力的枢纽机场体系。目前伦敦、纽约是全球最大的都市区多机场体系,2016年旅客吞吐量分别为1.6和1.3亿人次。

除设施容量外,机场的运行效率对国际航空枢纽的竞争力至关重要。特别是对以中转衔接为典型特征的枢纽机场而言,运行效率是其枢纽网络运行品质的决定性因素。为了便于构筑航班波,迪拜、伊斯坦布尔、亚特兰大等航空枢纽选择了单一机场发展模式,即机场与航空公司紧密协作,不断优化机场跑滑系统和航站楼运行效率,以满足中转衔接航班的运行需要。当机场发展空间受限时,这些机场也倾向于迁建更大规模机场的发展路径,避免航空公司多场运行,降低中转航班的服务效率。

三、航空公司:市场运营主体

航空公司的运营组织活动是沟通航空市场需求与基础设施供给之间的桥梁。国际航空枢纽建设发展需要航空公司积极发挥市场主体作用。以市场需求为基础,航空公司在枢纽机场的网络组织方式决定了枢纽机场运行模式。

受限于航空公司所在国家及地区的市场范围限制,航空公司单一枢纽运行模式相对比较普遍。目前,欧洲、亚太地区的国际航空枢纽大都均是由其主基地航空公司主导的单一机场或单一城市枢纽发展模式。由于地理区位和市场特征差异,不同的机场体现出市场腹地支撑为主导或中转衔接为主导的发展特征,但大部分情况下都是一家网络型航空公司在一个枢纽机场或城市构筑枢纽网络。比如香港的国泰航空、巴黎的法国航空、伦敦的英国航空、迪拜的阿联酋航空等。

航空市场范围的扩张,单一枢纽的模式难以满足航空公司航线网络高效运营组织的要求,多枢纽运行成为发展的必然趋势。美国作为全球最大航空市场,美国、达美和联合三大航空公司均构建了6-8个枢纽为支撑的网络运营体系。不同枢纽之间差异化定位,形成了协同发展的国家枢纽体系。以美国联合航空为例,其运营网络包括6个本土枢纽:芝加哥奥黑尔、休斯顿、纽瓦克、旧金山、丹佛和华盛顿杜勒斯,以及1个海外枢纽东京成田。其中,纽瓦克主要是面向欧洲的国际枢纽、旧金山主要是面向亚太地区的国际枢纽、休斯顿主要面向拉美地区地区的国际枢纽,丹佛等机场主要发挥国内枢纽功能。

国际航空战略联盟的出现,打破了国界的限制,构建了以联盟协作为基础,覆盖全球的国际航空枢纽运营体系。各成员航空公司依托其主基地枢纽机场承担本地区的航空网络建设,同时也依托成员航空公司的枢纽节点拓展全球航空服务网络。

四、国际航空枢纽的发展阶段分析

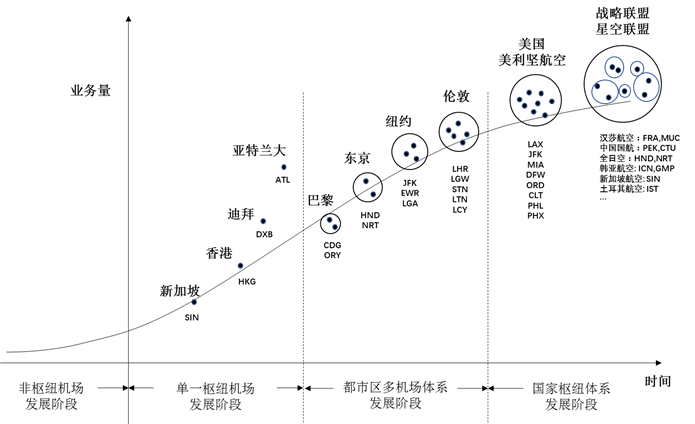

基于航空市场需求、基础设施能力和航空公司运营组织对国际航空枢纽建设发展的影响因素分析,可以大致梳理总结出国际航空枢纽发展建设的三个典型阶段,即单一枢纽机场发展阶段,都市区多机场体系发展阶段,国家枢纽体系发展阶段。

图 1 航空枢纽发展阶段划分示意图

单一枢纽机场发展阶段:随着经济水平的快速发展,目的地客流主导着航线拓展及航空枢纽发展的初始发展阶段。正如欧美国家早期,以及当前东南亚的新兴经济国家,以目的地客流为主的国际航空市场需求驱动着航空枢纽快速发展,形成了首都或经济中心城市为核心的单一枢纽机场发展模式。新加坡、香港机场是单一枢纽机场发展的典型代表。

都市区多机场体系发展阶段:随着航空市场发展逐步成熟,航空公司依托枢纽机场构筑的轴辐式网络日趋完善,国际中转客流比例逐步上升,机场在国际航空网络中的战略地位显著提升。由于单一机场在设施容量、服务效率等方面的局限性,发展都市区多机场体系成为这一阶段国际航空枢纽发展的主导模式。值得注意的是,亚特兰大、迪拜等枢纽机场以中转衔接航班运营组织为主导,强调轴辐式网络的运行品质,突出容量和效率并重原则,选择单一机场发展路径。

国家枢纽体系发展阶段:国家枢纽体系以航空运输企业为主导,通过复杂高效的网络运行组织,形成一种多枢纽间紧密战略协同的多枢纽运行体系。这种发展模式需要足够的市场空间和充足的市场需求,目前仅美国形成了这种以航空运输企业主导的国家航空枢纽体系发展模式。此外,航空公司间通过签订合作协议建立跨越国界的战略联盟,如星空联盟、天合联盟和寰宇一家等。航空公司在联盟的框架下,通过航班代码共享等合作方式规避了双边航权的限制,形成以国际航空枢纽为支撑的全球航空服务网络,这可被认为是国家航空枢纽体系发展模式的一种高级形式。

五、相关建议

我国民航正面临枢纽建设集中期,国际航服务功能亟待提升。航空公司发展正加快转型,国际化、集团化发展趋势明显。国际航空枢纽建设发展需要结合地理区位特征和发展实际,选择合适的枢纽发展路径,加快基础设施建设,构建更加开放的国家对外枢纽体系。

(一)选择合适的国际枢纽发展路径

十大国际枢纽在地理区位、市场环境、设施能力和运力网络等方面存在较大差异,需要遵循航空运输组织一般经济规律,立足客观实际,选择合适的枢纽建设发展路径。北京、上海、广州、深圳等经济发达地区,国际航空市场资源丰富,可以更多地选择以直达航班的模式的来拓展国际航空网络。乌鲁木齐、昆明、哈尔滨等地区,本地航空市场需求较弱,但具备向西、向南和向北等较好的地理区位条件,应该重点考虑以构筑中转辐射航线为核心的枢纽发展模式。成都、重庆、西安等地区地处我国内陆腹地,具备较好经济增长潜力,国际航空枢纽发展应该紧扣当地城市外向型经济发展战略,突出服务市场重点,直达和中转航线并重,逐步拓展国际航线网络。

(二)加快完善枢纽基础设施保障能力

基础设施容量不足是当前我国国际航空枢纽建设发展面临的突出问题。加快基础设施建设,必须以枢纽发展战略为引领,根据枢纽发展路径选择合适的基础设施建设发展模式。东部沿海发达地区,航空市场需求旺盛,以北京、上海、广州等大都市区为重点的区域多机场体系发展应成为基础设施建设发展主导模式。机场间合理分工定位,协同打造国际航空枢纽。乌鲁木齐、昆明、哈尔滨等航空枢纽重点突出中转辐射网络,必须强化以单一枢纽机场为核心的发展模式。机场规划建设应该统筹保障容量和运行效率,最大限度地发挥单一机场运行对轴辐式网络的高效运营的支撑作用。

(三)积极构建国家开放枢纽发展体系

我国是仅次于美国的航空运输市场,国内市场资源与美国相当,具备发展国家枢纽机场体系的条件。从航空公司发展来看,国航、东航、南航主要航空公司已经形成了全球领先的运营规模,但航线网络运输组织能力还不能满足国家构建全面开放发展格局的需要。因此,有必要积极引导航空公司由单一枢纽向多枢纽网络运营模式转型,构建多枢纽协同运营的航空服务体系。一方面,有利于加快国际航空枢纽建设,加快国家开放枢纽体系建设。另一方面,有利于航空公司更加充分地发挥市场主体作用,提升我国国际航空运输服务水平。

(四)加快完善国际航空枢纽发展政策

国际航空枢纽作为一个国家或地区的重要的基础设施,其航权、时刻等核心资源配置,口岸服务环境优化,地面综合交通配套等方面需要政府“有形之手”的积极干预,为航空运输企业营造较好的发展环境。目前,我国尚未构建以十大国际航空枢纽建设为核心的民航国际化发展政策,与海关、边防、检验检疫、综合交通等部门尚未构建有效的国际枢纽战略沟通机制,与机场所在地方政府缺乏有效的枢纽建设事权沟通机制。因此,需要尽快制定完善加快我国国际航空枢纽建设的制度性顶层设计,为枢纽发展创造良好环境。 (彭峥 中国民航科学技术研究院)