大雾天气下的签派放行处置决策研究

摘要:辐射雾、平流雾、锋面雾等是广泛影响飞行运行的几种常见雾。大雾天气引发的低能见度运行条件使得飞行员在运行关键阶段无法通过目视判别当前方位,因此可能诱发不安全事件乃至酿成飞行事故。飞行签派员在已知或预知的大雾天气条件下做航班放行的处置决策时,需要结合机场实况的风、温、露点差、逆温条件等要素,并协同考虑机场的地理位置和气候特点来分析大雾天气产生的原因,判断雾的种类,根据不同雾的特点,进一步研判雾的持续和消散时间,必须保证航班有可靠备降场且携带了充足的燃油,同时做好航班运行阶段的动态监控工作。

关键词:大雾天气,飞行安全,签派放行,处置决策

气象学里雾的定义为:悬浮于近地面气层中的大量水滴或冰晶,使水平能见度小于1千米的现象。雾有等级之分,可视距离大于或等于1千米而小于10千米的称为轻雾;可视距离位于200-500米之间时称为大雾;可视距离在50-200米时称为浓雾;可视距离不足50米时称为强浓雾。

局方咨询通告《民用航空机场运行最低标准制定与实施准则》中用能见度(VIS)和跑道视程(RVR)来衡量雾的严重程度。

能见度(VIS):当在明亮背景下进行观测时,能够看到和辨认出位于近地面的一定范围内的黑色目标物的最大距离;在无光背景下进行观测时,能够看到和辨认出光强为1000堪德拉(cd)灯光的最大距离。

跑道视程(RVR):在跑道中心线上,航空器上的驾驶员能够看到跑道上的标志或跑道边灯或中线灯的距离。RVR并不是可以直接测量的气象元素,它是经大气透射仪测量后参考大气消光系数、视觉阈值和跑道灯强度而计算出的数值,也可经前向散射仪测量后计算得到。RVR数值大小与跑道灯光强度有关。当RVR小于起飞、着陆要求的数值时,应考虑将跑道灯光强度调大至最强(5级灯光),以提高飞机运行的正常性。

注:在可同时获得RVR和VIS值时,以RVR为准。

雾和云都是空气中水汽凝结(或凝华)成水滴(或冰晶)的产物。离开地面的水滴(或冰晶)升高称为云,紧接地面或山坡的就称为雾,因此可以说云和雾的理化属性是一致的。

(三)雾的种类和特点

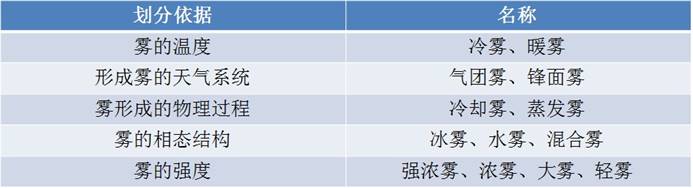

根据形成原因、过程、强度等,雾可划分为多种(如图1)。以下是对几种经常影响飞行运行的雾的简要介绍。

图1 雾的不同分类

辐射雾:近地面水汽在地表辐射冷却作用下凝结而成的雾。辐射雾多出现在晴朗、微风、近地面水汽充沛且有逆温存在的夜间或凌晨,其中微风为2m/s左右,温度露点差在2℃以内最易产生辐射雾。辐射雾存在明显日变化,一般生成于夜间或凌晨,日出前后最浓,随着温度升高,雾滴开始蒸发,雾随之由浓变淡,逐渐消散。消散时间一般在上午8到10点,多见于秋冬季节。

平流雾:暖湿空气流经冷的地表面,通过湍流将暖湿空气的热量传递给地表,使得气温降低,水汽饱和并凝结成雾。平流雾的特点是日变化不明显,一天中的任何时刻都可能出现,它的消散时间主要取决于风向和风速相结合的影响。平流雾浓度一般较大,雾层较厚,垂直厚度可由几十米至两千米,水平范围可达数百千米以上。

锋面雾:在锋面冷暖空气的交界处形成的雾。锋面雾多出现在暖锋前后,锋前的雾主要因锋上暖空气的暖雨滴降至锋下冷空气中蒸发,冷空气达到饱和而形成;锋后的雾则主要是由暖湿空气移至原来为冷空气控制的地面冷却形成。锋面雾主要特点是雾的生消过程受锋面移动影响较大,因此判断锋面雾的变化情况,主要需要参考锋面系统的移动和变化情况。

(一)对飞行安全的影响

随着民航的不断发展,机场现代化建设步伐也日新月异,丰富的仪表着陆系统和先进的目视助航设备给飞行安全带来更大保障,也较好的缓解了低能见天气对飞行安全的威胁。但对于兼具重型和高速两大特点的飞机来说,一旦遭遇低能见情况下的突发情况,那操控反应时间必将有客观延迟。因此,在大雾天气下飞行,如果无法辨别跑道仍然进近,极有可能带来灾难性后果。

(二)对运行效率的影响

随着经济发展,飞机也已成为更多旅客的出行选择。因此,大雾天气造成的航班长时间延误以及流量控制,实实在在给旅客出行带来极大不便,同时也让航空公司蒙受巨大的经济损失,并且在低能见天气下运行的多方面复杂情况也让运行控制工作也承担着巨大压力和潜在风险。

(一)对雾的判断分析

为了在大雾天气下运行时能够安全、平稳、有序的对航班实施运行控制的职责,签派员应掌握雾的形成原理、种类、生成和消散特点等等。在已知或预知的低能见天气下运行时,签派员应根据机场气象实况的风、温、露点以及天气场形势等要素分析大雾天气产生的原因,并结合不同雾的特点,对雾的持续时间作出基本判断。举例说明,若签派员在航班放行前发现所分析机场的夜间气象要素条件为风速2米左右、温度露点差为1度的晴朗夜空,那么基本雾的种类就属于辐射雾,那么根据雾的特点可以大体分析出,太阳升起前一般是能见度最差的时段,此后便逐步回升,基本在9点之后可达到落地标准,同时叠加对当地机场地理位置特点和水汽条件,再结合气象报文,那么对雾的生成和消散的判断准确度会有很大的提升。

(二)航班放行综合决策

1.在航班放行分析时,签派员需给航班选择可靠的备降场。该备降场应远离雾区,并能保证在目的地机场的能见度条件未达到落地标准时,备降场的天气始终能够满足落地条件,此外还需要与备降机场的现场指挥中心联系,了解停机位的使用情况和机场饱和程度,避免大面积航班备降时停机位紧张导致计划的备降场不可用的情况发生。

2.签派员需充分考虑地面流控等待以及飞行过程中可能遇到的盘旋、绕飞、备降等用油情况,分析可能出现的各类计划外情况,保证航班有足够的备份燃油。

3.签派员需认真阅读航行通告,选取可能影响航班运行的资料,及时提供给飞行机组;对于有故障保留要求飞机,在低能见度天气条件下运行时,应仔细核对故障保留的运行限制,确保不会影响飞行机组操作。

4.确定放行航班后,需要与飞行机组做充分的沟通,放行签派员应给飞行机组做详尽的天气分析和讲解,让飞行员知悉飞行过程中的天气的变化趋势;对于不满足放行标准的航班,要及时决策,该延误就延误,该取消就取消,绝不能含糊放行航班,要把好安全关口。此外,当航班开始运行后,要做好持续的监控,直到航班安全完成全部运行为止。

(三)大雾天气签派放行实例及分析

天气跟踪:2012年5月24日南京持续几日大雾天气已有所好转,当班签派员监控到17:00南京空管气象中心发布的预报为能见度2500米,小阵雨。18:00南京空管气象中心将预报更改为1800米,小雨。19:00—21:00持续的降水使得能见度继续缓慢下降,但相对稳定,波动不明显,预报为能见度1500米,小阵雨。22:00—23:00降水结束后因空气湿度大,上层空气稳定,造成了能见度继续下降,跑道视程也开始逐渐下降。

放行分析:按计划5月25日00:30开始全国14个站点的飞行机组将进场准备执行飞往南京的航班,签派分析能见度及跑道视程仍在下降,但下降速度并不快,能见度略有波动。空气湿度已经由16:00时的87%增加至17:00时的92%,露点为16度,温度为19度,签派员通过收到的实况与预报,结合自己的经验做出以下判断:航班预计在凌晨三点至四点落地,对比前几日实况温度,结合冷空气输送情况判断届时温度会较低,在温度露点接近饱和后极有可能形成大雾天气。

决策执行:结合以上分析,签派员决定终止所有南京航班的放行。随后签派员立即通知飞行代表、机务代表、商务代表航班延误,未进场航班飞行机组取消叫醒,已进场飞行机组退场休息,全部待命。并及时向空管部门及现场通报航班延误。

运行情况:25日01:22签派收到南京机场气象特选报,南京机场实况能见度500米,大雾,几分钟后又从南京气象了解到06号跑道的跑道视程已下降到450米,肯定了当初的预判。最终通过这次对天气趋势的准确分析和判断,避免了14个航班在南京备降的情况发生。

经验分析:此次航班及时终止放行的实例中重点在于对后续天气的分析和把控,当时温度露点差较小,意味着空气趋于饱和,且通过分析冷平流的输送考虑到温度将比预计下降的更多这一重要变量,结合南京禄口机场周边地形因素和水汽条件的配置,综合判断当天航班落地时段的能见度将会降到运行标准之下。

此外,在做出天气分析判断的同时,签派员要积极与专业气象部门取得联系,进一步印证和修正判断,并且在最终明确自己的判断后,迅速决断并实施。

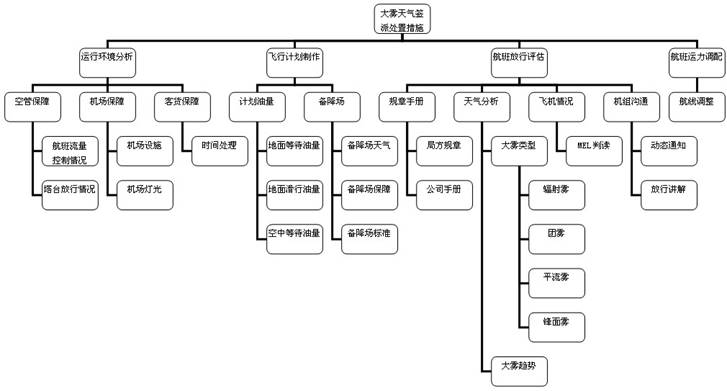

(四)大雾天气签派员处置措施决策树

绘制《大雾天气签派员处置措施决策树》(如图2),分为四大板块(运行环境、飞行计划制作、航班放行评估、航班运力调配)、十个主干,共二十二个思考点,有助于签派员在大雾天气下做好航班放行和保障工作。

图2 大雾天气签派员处置措施决策树

四、结语

通过对不同大雾天气特点的梳理和对飞行影响的探讨,总结出飞行签派员在大雾天气运行环境下进行航班放行分析时需结合机场实况预报以及气候因素来分析大雾天气产生的原因和特点,并给航班提供可靠的备降场选择,保证足够的备份燃油,摘选可能影响航班运行的资料。确定放行航班后,签派员要与飞行机组做充分的沟通并给机组做详细的放行讲解。当航班处于运行状态时,做好动态监控工作,确保航班的安全运行。

此外绘制了《大雾天气签派员处置措施决策树》,从运行环境、飞行计划制作、航班放行评估和航班运力调配这四个板块做了流程分析,有助于在大雾天气下梳理工作流程,保持航班运行的安全、平稳、有序。(何宁 中国邮政航空有限责任公司)

五、参考文献

[1]民用航空机场运行最低标准制定与实施准则,2011:1-3

[2]王丽萍,陈绍勇,董安祥.中国雾区的分布及其季节变化.地理学报,2005:689-697

[3]陆春松.南京冬季雾的边界层结构及生消机制.南京信息工程大学,2008

[4]郝丽萍,周丽蓉,刘泽全.低能见度新等级划分标准的确定.四川气象,2004:62-63

[5]刘小宁,张洪政,李庆祥,朱燕君.我国大雾的气候特征及变化初步解释.应用气象学报,2005:220-271

[6]王彬华.中国近海海雾持续和消散问题的探讨.山东海洋学院学报,1980:20-30

[7]曹治强,吴兑,吴晓京.1961-2005年中国大雾天气气候特征.气象科技,2008:556-560