我国通航应急救援体系现状及发展建议

摘要:随着各类突发事件的不断发生,救助、救灾工作的及时性和有效性受到了社会的普遍关注。通用航空因其快速、灵活、安全的特性在突发灾害应急救援中发挥了不可替代的作用。首先对通用航空应急救援体系的现状进行调研与梳理;借鉴国外航空救援体系建设经验,总结分析通用航空应急救援的发展趋势;基于新时代国家公共安全战略和民航强国战略需求提出了通航应急救援的发展建议。研究成果可为我国通航应急救援体系建设提供参考,对我国通航应急救援能力提升、通航事业发展、乃至社会公共安全保障体系构建均有重要意义。

关键词:应急救援体系;通用航空;“一案三制”;公共安全

一、引言

随着城市化进程持续推进,我国突发事件的数量、种类和严重程度等不断攀升,其中以公共卫生事件、社会安全事件以及自然灾害事件等[1]为代表的突发事件直接影响着我国国民经济的安全可持续化发展。面对突发事件,以直升机和无人机为主要载体的通航应急救援队伍在救援工作中发挥着重要作用,诸如2014年白云通航参与保障救援鲁甸地震事件、2015年华彬通航保障救援天津港爆炸事件、2016年金汇通航救援当阳管道爆炸事件、2017年驼峰通航救援茂县山体垮塌事件、2018年青海飞龙救助心梗患者事件、2019年驼峰通航救援内江地震事件等。

直升机参与医疗救护、地震救援等从事应急救援方面已成为主流,直升机已成为当前灾害应急救援的主要技术平台之一[2],诸如火灾扑救、人员搜救、与应急救援平台协同配合对承灾体进行精准的物资输送 [3,4]等与生命线有关的救援工作中,以直升机和无人机为代表的通航救援,为争取救援时间、降低伤亡、减少损失提供了强力保障。据航空数据表示,2017年中国民用涡轮直升机达到581架,比2016年增长17%。其中,具有紧急医疗服务(EMS)[5]的直升机从2015年的4架增加至2017年的47架,成为直升机数量增长的关键驱动力。然而,以直升机无人机为代表的空中救援力量整体而言仍面临着总量缺乏的局面。当前,我国的通航应急救援在飞行器的总量配备、技术水平以及管理制度等方面,与欧美发达国家、日本等周边国家具有较大的差距[6],因而完善我国通用航空应救援体系是提升我国整体应急救援水平亟待解决的问题之一。

从世界范围来看,美国拥有成熟、严密的航空救援体系,尤其在直升机紧急医疗救护(HEMS)方面取得了巨大成功[7];德国建立了覆盖全国的航空救援体系,德国航空救援DRF已经成为欧洲目前最大的平民空中救援联盟[8];俄罗斯的航空救助队在搜索、营救等方面的服务已实现全国覆盖,建立了高效的航空救援体系[9],使直升机得到了充分的利用与发展;他们的发展经验值得我国学习和借鉴。但由于中国通航发展起步较晚,通航应急救援体系建设仍处于初级阶段。尽管2008年汶川地震的应急救援工作是有成效的,但在救援过程中却暴露了我国应急救援体系缺乏统一性、协调性等一系列问题[10]。鉴于此,本文在查阅大量我国应急救援相关文献及发展理论的基础上,从机制、法制、体制三个方面介绍了我国通航应急救援体系现状,对其发展趋势进行了综合分析,同时,梳理了通航应急救援体系的发展建议。

二、我国应急救援体系现状

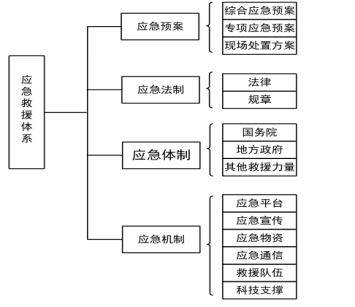

我国已经建立了基本的突发灾害应急救援体系,尤其是经过十一五到十三五公共安全领域国家重点研发计划项目的大力支持下,我国应急救援体系也逐步得到完善,其核心内容是“一案三制”(如图1所示)。“一案”即应急预案,包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等多个方面内容;“三制”即法制、机制和体制。应急法制是指为应对突发事件而提供的一系列法律与规章;应急体制是指为应对突发事件而设立的组织机构以及运行标准,如国务院、地方政府、其他救援力量等;应急机制是指为应对突发事件而创立的一些机理性制度[11],具体包括应急平台、应急通信、应急物资、救援队伍等内容[12]。“一案三制”的关系可以归纳为:体制和机制均要在法制的基础上运行,体制与机制互相补充、互相配合,而预案是应急机制的重要载体[13,14]。近年来,我国相关部门不断为应急救援体系的建设提供了强有力的支持。2017年7月出台了《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》,2018年4月应急管理部正式挂牌成立并履行职责,2019年12月应急管理部与中国民航局签署了关于建立应急联动工作机制的协议。

图1 应急救援体系构成图

近年来,国内许多学者针对我国应急救援体系建设的相关问题,开展了如下四方面的研究:(1)应急预案体系方面:王峥宇[15]采用文献分析法和实地调查法,从优势、劣势、机遇与挑战方面分析我国应急救援体系的现状,借鉴美国、日本的发展经验,给出了详细的解决对策;彭贤都[16]结合我国国情,提出了构建新时代应急管理体系的改进措施;张智[17]针对公安消防部队应急救援的严峻形势,提出建设消防航空应急中心的建议;任彦华等[18]针对现有应急救援培训体系所存在的问题,从学术研究、短期培训和公共教育三个角度出发,提出了增强各级人民六大综合救援能力的相关策略;秦志国[19]针对煤矿应急预案可操作性差的问题,提出了煤矿应急救援预案的管理系统模型,实现应急救援物资的有效管理和应急救援效率的提升。(2)应急救援法律体系方面:孔涛[20]分析了我国当前应急救援法律体系的现状和不足,提出了完善应急救援法律的若干建议;姚舜[21]分析了我国公共危机应急管理和救援法律保障的现状及问题,提出了应急保障机制构建与完善的思路;时训先等[22]通过比较国内外重大事故应急救援法律体系的发展现状,建议我国构建多维度重大事故应急救援法律体系;高冲[23]针对灾害应急救援过程中由于法律制度不完善导致救援效率不高的问题,提出我国应急管理立法模式及灾害应急救援法律体系构建等建议。(3)应急救援组织体制方面:贺亮国[24]介绍了由中央政府、各地方政府、多方救援力量构成的地震灾害救援指挥体系,指出耽误救援时间的主要问题是部门各成体系,且相互无垂直指挥系统;郭其云等[25]以长株潭地区政府为研究对象,分析了政府的职责并提出了增强政府应急救援协同能力的具体方法与措施;李海峰针对消防应急救援体制的发展情况和存在的问题,指出了构建政府统一指挥的应急救援协调组织机构、专业化的应急救援队伍、精良的应急救援装备、完善的应急救援预警预案等消防应急救援体质改革的方向[26]。(4)应急救援运作机制方面:毛勇忠等[27]针对新疆油田设计了应急救援指挥综合管理系统,对系统技术的发展趋势进行了展望;宋叶等[28]提出了基于应急救援时间满意度的地震应急救援队伍的指派优化模型;朱洪利等[29]建立了多因素影响下的灾前和灾中应急物资调度-重调度优化模型;杨建亮等[30]提出构建大众应急物资快速投递系统的设想,以应对救援资源稀缺、应急环境风险高、指挥调度困难等问题。上述研究为我国应急救援体系建设奠定了良好基础,然而在稳定的应急救援财政保障机制、规范的应急救援信息系统建设、长效的应急救援合作机制等方面研究甚少,仍有待深入研究。

三、我国通航应急救援体系现状

我国通航应急救援体系是一个立体综合的应急救援体系,包括航空应急救援管理机构、救援航空器和装备、基础保障设施、救援人员队伍以及各项救援法律法规等综合体系。接下来将从通航应急救援的体制、机制、法制等三方面梳理我国通航应急救援体系的现状。

(一)我国通航应急救援体制

尽管“通航+救援”事业在我国已经起步,但它面临着救援能力不足、救援体制不完善等问题。从管理层次而言,中国通用航空应急救援机制是以政府、军方为核心,各主体作为补充力量由核心机构进行调配。具体涵盖以下四方面:(1)负责指挥工作的政府部门,包括国家减灾中心、中国地震应急搜救中心、交通运输部救助打捞局[31]等救援机构;(2)我国航空应急救援中起主要作用的解放军空军、陆军航空兵部队;(3)我国航空应急救援作为重要补充力量的各地警用航空队[32];(4)新兴的民营通航企业,如广东白云通航、上海金汇通航、中国国际融资租赁股份有限公司、平安保险等。以上四方面力量共同打造了当前的中国航空医疗应急救援体系,但是存在隶属关系不明确、自身配置参差不齐、配合度不高等问题[33],导致各部门协调难度加大。因此,目前迫切需要解决的问题是如何能够在国家层面,对各部门的力量进行统一规划、统一协调,有序地开展具有中国特色的通航应急救援体系。

(二)我国通航应急救援机制

通航应急救援机制包括了庞大的地面基础保障设施的建设,如空域建设、通用机场建设和信息系统建设等。有效的通航应急救援机制可为应急救援体系提供了有力保障,也是促进应急救援体系发展的关键。

1. 低空空域

低空空域是通用航空的主要活动区域,伴随着通用航空应急救援的迅速发展,完善应急救援空域保障机制的需求也日益增加。2016年5月民航局《关于进一步深化民航改革工作的意见》提出,以持续安全为前提,以实现民航强国战略构想为目标,补齐“四个短板”(空域资源、民航服务品质、适航审定能力、应急处置能力),为通航发展和通航救援体系建设奠定了良好基础。2018年10月由民航局印发的《低空飞行服务保障体系建设总体方案》,不仅有利于低空飞行服务保障体系的建立,而且有利于通航应急救援的顺利展开。但是,国家对低空空域的开放进程缓慢,使得通航飞行受到限制,尤其影响了通航执行应急救援的效率。因此,建立动态的、灵活的空域使用机制,深化低空空域管理改革,完善应急救援空域保障机制等[34],对通航应急救援机制体系的构建有重要意义。

2. 通用机场

“十三五”期间,民航局已经安排民航发展基金对通用机场建设项目予以重点支持,具体表现在应急救援、医疗救护等通用航空服务方面,但通用机场建设仍旧面临一些瓶颈。如到2017年底,我国有近四百个通用航空机场,包括直升机临时起飞和降落点,其数量只有美国的3%[35],有的通航机场即使修建了临时起飞和降落点,但使用率非常低,与发达国家相比有很大差距[36]。因此,要解决通用机场建设问题,需要政府制定相关法律,简化审批程序,加大补贴力度,允许和鼓励民间资本投资建设机场[37]。

3. 通航应急救援信息系统

通航应急救援信息系统主要包括通航救援资源信息库、灾情信息管理系统和地理信息资料库等三方面,当前我国通航应急救援信息系统存在较低水平重复开发、缺乏统一标准与规范、创新平台设施建设发展不充分不平衡等问题[38],导致在面对突发事件时,灾情信息不完备、反应时间不及时、救援力量不充足等情况的发生。所以,从信息管理角度而言,如何获得快速的响应、如何获取更多的可靠信息、以及如何调配现有的救援资源是当前建立科学的、完整的面向灾害事件的信息管理平台亟需重点关注的三个关键问题。

(三)我国通航应急救援法制

在通航应急救援法制方面,至今为止,我国并没有制定针对通航应急救援的专项法律,只有政府出台的一些以通用航空参与应急救援为内容的通知和条例。虽然在我国《民用航空法》有一些关于通用航空建设的规定,但并未涉及航空应急救援能力建设方面。因此,通用航空应急救援体系的法制化建设是社会发展的必然趋势[39]。

因此,在通航应急救援法制建设方面需要重点关注的问题是:国家、政府以及立法部门应该尽快出台针对性规定,尤其是在明确参与通航应急救援任务的各方权利、义务方面做好相关工作。

四、我国通航应急救援体系发展趋势

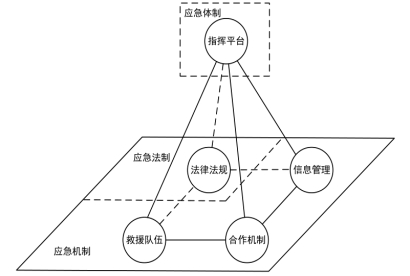

基于以上分析,当前阻碍我国通航应急救援可持续安全发展的关键问题是通航应急救援力量分散、基础设施相对薄弱、应急救援法律制度缺乏等方面。针对上述问题,结合如图2梳理的通航应急救援体系构成图,我国通航应急救援体系建设过程中亟待做好以下工作:1)搭建统一的通航应急救援指挥调度平台,整合分散的社会化资源,这也是十三五公共安全领域国家重点研发计划《社会化应急服务体系关键技术研究》的重要内容之一;2)建立有效的通航应急救援合作机制,提高应急救援的效率;3)建立高效的通航应急救援信息系统,实现联动效应;4)制定专门的法律法规,完善通航应急救援法制体系;5)建立人才培养机制,培养专业的通航应急救援队伍;6)汇集管理部门、通航院校、企业、科研院所、通航爱好者等各方资源,加快健全成熟的通航救援体系[40-43];7)健全应急救援补偿机制,扩大通航应急救援机队规模。

图2 通航应急救援体系构成图

通航应急救援体系是国家应急救援体系的重要组成部分,随着新时代国家安全战略和民航强国战略的实施,我国通航应急救援体系在未来必将迎来快速发展的态势。为切实贯彻落实习近平总书记对我国航空应急救援能力建设的总体要求,提升航空防灾减灾救灾能力为核心目标,促进大数据、人工智能等技术在航空应急救援领域的应用,现将我国通航应急救援发展趋势梳理如下:

(1)随着通用航空应急救援能力的不断提升,通用航空将成为“应急救援的重要力量”,在应急救援中表现出无可替代的优势,为实现海陆空一体化的通航应急救援体系贡献力量[39]。

(2)在上海合作组织等国际组织框架内定期开展国际性应急救援领域的合作,取得的进展和成效明显,服务于“一带一路”倡议下的航空应急救援体系的研究建设将势在必行,必将极大促进我国通航应急救援体系的完善。

(3)民航大数据、云计算服务和互联网+技术为通航应急救援发展提供了新的技术手段,各种信息智能技术可以对灾害现场、对救援力量的分布及调度、救援装备的使用实现全方位的协同管理,实现突发灾害应急救援工作的自动化、信息化、协同管理成为可能[44]。

加强航空应急能力建设,完善应急救援空域保障机制,加快推进我国通用航空应急救援体系建设,不仅有利于实现国家应急救援体系全方位优化,而且有助于提升我国整体应急救援水平(作者:刘全义 中国民用航空飞行学院民航安全工程学院)

参考文献

[1] 张峣弘. 议程设置视角下突发事件的政府信息发布策略研究[D]. 南宁: 广西大学,2018

[2] 陈迪波, 赵红. 直升机应急救援, 守护生命财产安全[J]. 中国军转民,2018(5):48-50

[3] 章光旭. 基于多无人机协同的应急救援航迹规划研究[D]. 武汉: 江汉大学,2018

[4] 杜璇. 无人机在突发事件应急救援中的应用探讨[J]. 中国应急救援,2018(3):51-54

[5] 高璐. 中国如何构建航空医疗救援服务体系[N]. 中国航空报,2018-2-6(7)

[6] 曹海峰. 国家航空应急救援体系构建: 框架与路径[J]. 中国公共安全(学术版),2014(4):41-47

[7] Kessler C. Helicopter emergency medical service: motiva-tion for focused research[J]. Ceas Aeronautical Journal, 2015(3): 337-394

[8] Norman Hecker, Bernd Dieter Domres. The German emergency and disaster medicine and management system—history and present[J]. Chinese Journal of Traumatology, 2018(2): 64-72

[9] 张广林, 段勇, 李昊. 国外航空救援体系的发展[J]. 中国应急管理,2010(6):53-56

[10] 何宁. 通过汶川地震对我国应急救援工作的几点思考[J]. 防灾科技学院学报,2009(1):69-72

[11] 程芳芳. 中美应急管理体系与科技支撑的现况及比较研究[D]. 广州: 暨南大学,2011

[12] 杨玲, 刘志敏, 彭敏. 基于协同学理论的事故应急救援研究[C]//2017公共安全科学技术学术年会. 北京: 首都经济贸易大学, 2017: 3-5

[13] 蒋海斌. 突发公共事件应急联动体系建设问题研究[D]. 宁波: 宁波大学,2015

[14] 何达, 马琳. 突发环境污染事件应急管理中“一案三制”介绍[J]. 环境与发展,2018(3):34-35

[15] 王峥宇. 以政府为主导的现代应急救援体系建设研究[D]. 南昌: 江西财经大学,2018

[16] 彭贤都. 中国与世界主要国家应急管理工作比较[J]. 领导科学,2018(33):6-8

[17] 张智. 我国消防部队应急救援体系建设构想[J]. 武警学院学报,2016(2):28-33

[18] Ren Yanhua, Yi Xueren. Thinking of China emergency rescue system of education and training[C]//2011 China Located International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management(ISCRAM). Harbin: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012: 342-346

[19] 秦志国. 煤矿应急救援预案管理系统模型研究[J]. 现代经济信息,2017(18):119

[20] 孔涛. 重大事故应急救援法律体系研究[J]. 科教文汇(上旬刊),2018(11):79-80

[21] 姚舜. 初探公共危机应急管理和救援法律保障的现状及问题—从消防法制的角度出发[J]. 消防界(电子版),2018(8):50-51

[22] 时训先, 蒋仲安, 邓云峰, 等. 重大事故应急救援法律法规体系建设[J]. 中国安全科学学报,2004(12):48-53

[23] 高冲. 浅谈我国灾害应急救援体制的法律制度构建[J]. 消防科学与技术,2011(3):246-249

[24] 贺亮国. 我国地震救援项目救援能力评价研究[D]. 成都: 西南石油大学,2015

[25] 郭其云, 于宝刚, 周梅捧. 基于长株潭两型社会建设的政府应急救援协同能力研究[J]. 武警学院学报,2018(10):64-68

[26] 李海峰. 我国消防及应急救援体制改革势在必行[C]//2011年度灭火与应急救援技术学术研讨会论文集. 西宁市: 青海省公安消防总队, 2011:3-8

[27] 毛勇忠, 陈智军, 侯培亮. 新疆油田应急救援指挥综合管理平台建设实践[J]. 中国管理信息化,2018(19):59-63

[28] 宋叶, 宋英华, 刘丹, 等. 基于时间满意度和胜任能力的地震应急救援队伍指派模型[J]. 中国安全科学学报,2018(8):180-185

[29] 朱洪利, 周泓, 孔继利, 等. 需求干扰下的两阶段应急资源调度问题[J]. 中国安全生产科学技术,2018(5):67-74

[30] 杨建亮, 侯汉平. 基于自然灾害的大众应急物资快速投送问题研究[J]. 北京交通大学学报(社会科学版),2017(4):72-79

[31] 余远洋. 浅谈直升机应急救援体系的构建[J].科技创新与应用,2016(10):3-4

[32] 张文传. 警用直升机在现代社会治理中的作用[J]. 辽宁警察学院学报,2017(6):8-12

[33] 张露丹, 冯铁男, 王朝昕, 等. 国内外空中医疗救援发展现状[J]. 中华卫生应急电子杂志,2015(3):234-236

[34] 陈添翼. 通用航空军民融合建设的几点思考[J]. 江苏航空,2018(3):32-33

[35] 廖宣锦. 关于国内通用航空机场建设的几点思考[J]. 低碳世界,2017(21):275-276

[36] 丁忠. 我国通用航空现状及发展策略分析[J]. 创新科技,2018(7):28-30

[37] 刘飞, 张亮. 通用航空安全管理体系现状及优化[J]. 科技资讯,2017(27):147-148

[39] 张洪. 打破发展瓶颈建设“智慧通航”[N]. 中国民航报,2018-11-1(1)

[39] 刘洛言. 通用航空应急救援法律制度比较研究[D]. 天津: 中国民航大学,2017

[40] 肖清滔, 钟歆. 国外直升机应急救援体系现状与启示[J]. 中华灾害救援医学,2018(8):455-459.

[41] 徐仲超. 通航救援需加快体系建设[N]. 中国民航报,2018-5-24(1)

[42] 赵俊杰, 顾钬杰. 我国通用航空安全管理体系

建设探索[J]. 科技经济导刊,2018(16):236

[43] 周建荣. 不失时机推动航空应急救援服务体系建设[J]. 浙江经济,2018(9):56

[44] 丁璐, 颜军利, 朱笑然, 等. 突发灾害救援应急物流现状及发展趋势研究[J]. 防灾科技学院学报,2018(2):45-51