突发公共卫生事件下的国有大型航空公司现阶段应对经验解析

摘要:在我国乃至全球应对新型冠状病毒疫情的背景下,从解析我国大型民航运输企业的应对机制入手,提炼其在现阶段在管理机制、防控措施、生产组织原则等方面的成功经验,其中也对比了IATA(国际航协)的突发公共卫生事件航空公司应急响应计划EMERGENCY RESPONSE PLAN IATA(A template for Air Carriers )中的相关内容,以供同类企业借鉴和为行业完善应急管理体系、提升治理能力提供研究案例。鉴于我国疫情防控尚未取得全面胜利,本文虽为阶段性研究成果,但具有时效性与全面性特点,也希望为行业主管部门提供有价值的参考。本文相关数据截止到3月31日。

2019年底,我国湖北武汉爆发了新型冠状病毒感染肺炎疫情(以下简称新肺疫情或疫情),2020年初,疫情迅速扩散至全国及世界其他地区;世卫组织把本次疫情列为国际公共卫生紧急事件(Puplic Health Emergency of Inernational Concern,PHEIC)。疫情影响下,我国航空市场剧烈变化、航企生产急速下滑、经济效益断崖式下降;从3月以后,随着疫情在世界快速蔓延,航空客货运市场需求骤减,全球航企大面积停航或削减运力、大量机票集中退签造成现金流紧张、众多中小航企濒临破产亟待政府挽救,世界民航发展快速滑入下行区间并陷入艰难境地。

由于此次疫情发展特点不同于以往突发事件或公共卫生事件,在国家层面、地方政府以及民航部门,都在疫情的不同阶段制定了前所未有应对机制、采取了许多新措施;我国的航空公司也执行、落实各方要求基础上,结合自身特点采取了一系列的应对措施,其中很多措施早于行业正式发布的政策。下面,将结合现阶段国航在疫情防控方面的一些做法进行研究分析,以供同类企业借鉴和为行业完善应急管理体系、提升治理能力提供研究案例。

一、职责明确的应急管控体系

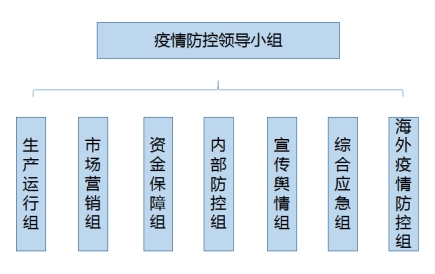

(一)建立疫情防控组织机构。在国家发布疫情响应机制后,为防止疫情蔓延、稳妥开展生产运行,国航果断在第一时间成立了疫情防控领导小组,并在其框架下设立了生产运行组、市场营销组、资金保障组、内部防控组、综合应急组、宣传舆情组;3月初,又根据海外疫情输入风险增大的形势,增设了海外疫情防控组,形成7个工作组并行运转的管控体系(图1-1)。需要指出的是,国航迅速成立并由管理团队核心成员组成的应急管控体系与建立应急机制的做法,与IATA在突发公共卫生事件航空公司应急响应计划中2.2部分成立应急响应小组(ERT)和4启动应急响应小组和应急响应中心等相关机制完全匹配,根据该计划阐述“因为在这样的特殊情况下,没有专门团队实施的应急计划不会产生效果”。

图1-1 国航疫情防控领导小组架构图

(二)明确专项小组工作职责。为确保有序有力有效地进行疫情防控和开展生产组织经营管理工作,各专项组制定了明确的工作职责:

1.生产运行组主要负责统筹企业生产运行组织,针对疫情发展情况和防疫要求,处置与疫情相关的航班运行工作,及时开展航班和机型调整;组织落实与防疫相关的紧急特殊运输任务;监控管理生产运行信息系统,并确保系统运行正常;梳理、汇总与生产运行直接相关的疫情信息。

2.市场营销组负责统筹市场变化、假期调整等多方面因素,及时进行运力调整、航班运营、客票服务与货物运输等工作;协调落实疫情期间重要运输保障任务;有序开展境内外营销与市场组织,制定有针对性的营销策略和产品;收集和研究疫情期间各地市场需求、竞争对手和行业政策等信息。

3.资金保障组负责统筹全公司的资金管理,保障生产经营的资金需求,做好资金支付项目优先级次分类管理,按类型安排资金支付次序,并持续动态调整;做好销售资金流入预测,并根据资金情况制定筹融资计划及调整方案;做好疫情防控各类费用情况的统计,确保资金安全正常运行。

4.内部防控组负责制定发布并监督落实内部防控各项具体措施;进行疫情防疫的专业技术指导,落实各地隔离观察场所的设置与后勤保障工作,确保各类人员健康安全;执行航空器的消毒清洁,落实对人员密集场所的防疫措施;统筹疫情防控所需各类物资的采购配备、调度与库存管理工作。

5.综合应急组负责完善疫情防控组织机构和职责体系,落实疫情防控相关的组织、协调、指导、检查等工作,并根据领导小组的部署发布有关工作措施;开展防控政策研究解读,收集、发布、上报内外部各类疫情防控信息;安排值班管理与应急响应;机动协调、处置其他专项组职责外的工作。

6.宣传舆情组负责向上级定期报告疫情防控总体工作情况;关注员工的思想动态,对员工开展个人防护与传染病防控知识等宣传教育,引导员工情绪和开展员工慰问工作;做好内外部的宣传口径管理与媒体发布,密切关注并管控疫情期间企业相关舆情风险,维护和展现企业良好形象。

7.海外疫情防控组负责关注通航点国家的疫情发展态势、防控政策、中国驻当地使领馆要求;部署和指导境外机构有序开展疫情防控工作,保证境外工作场所、当地工作人员、境外空勤驻组人员、飞行学员的安全;接收总部配送的各类防疫物资、设备;制定各项防止疫情输入措施。

上述7个组的成员部门按职责和本单位原有业务职责开展工作,形成了职能交叉、协作并行的管理机制与工作模式。

二、高效的信息传递和政策解读

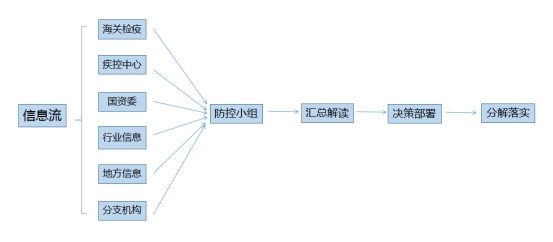

对比IATA在突发公共卫生事件航空公司应急响应计划中5沟通机制部分,国航能够及时做出各项精准决策和部署的重要基础是迅速建立了内外部信息传递机制。通过对各类信息的加工整合以及政策解读,形成了高效的信息传递与决策体系并在实际工作中不断完善,保证了各项措施快速有效得到贯彻执行(图2)。

(一)建立信息统计与报告机制。及时准确地掌握各类数据、信息,是科学决策和工作部署的基础。在疫情防控初期,迅速组建了专门团队,负责24小时不间断地收集整理内外部各类与疫情防控相关的信息,建立了内容全面、高效运转的疫情信息管理机制。这些信息包括春节假期期间全公司人员的分散情况、感染情况、疫情影响下的航班旅客运输情况、配合检验检疫部门协查航班情况、机上旅客特殊情况信息、空勤人员执勤情况等几十类信息,后期陆续加入境外航班旅客特殊信息、境外疫情信息、境外国家疫情日报信息、入境国际航班拦截发热旅客信息等,形成了一个庞大的数据、信息中心。在这个基础上,工作组将各类信息分类梳理并动态管理,向国家部委、地方政府、海关检验检疫以及疾控部门及时报送,确保各方及时掌握情况,更主要的是为公司快速做出工作部署、制定针对性措施提供了保证。

图2 信息传递机制流程图

(二)建立政策解读与分解机制。疫情防控开展以来,国航始终密切关注企业内外部、京内外、国内外的疫情防控形势,紧盯上级做出的各项决策部署和来自各方的工作要求。在疫情信息管理机制有效运转的基础上,将政策研究人员、业务人员、航空卫生人员等组织在一起,形成常态化的政策解读机制;通过及时研究解读各类疫情防控政策,及时制定下发疫情防控管理措施,迅速将党中央、国务院重大部署以及行业和地方政府最新要求,转化为企业疫情防控的清晰举措,保证了上级决策部署和行业管理要求迅速传达到位、相关工作安排科学准确。尤其是疫情防控初期,很多省市地方防控要求差别很大,精准把握各地政策,并在国航总部与各分支机构之间统筹制定防控措施,对于国航整体的决策制定提出了挑战。在上述背景下,国航结合疫情防控工作实践,逐步确立了“确保安全生产、保证正常运转、保证疫情防控、减少人员聚集”的“三保一减”工作原则与管理机制,有效指导全国乃至全球的分支机构开展工作,推动疫情防控与生产组织两手抓两不误,确保了企业内部各项工作的同步谋划、措施同步衔接、责任同步落实。

三、清晰明确的生产组织原则

航空公司尤其是国有航空公司,做好内部疫情防控与保持国家经济运行所需的生产运输通道畅通同等重要。基于民航产业生产经营的复杂性特点,国航清晰明确地把保证航班飞行安全放在首位,并保证疫情防控与生产经营同步开展。凭借多年来执行国家各类急难险重任务所积累下来的经验,迅速制定了一系列响应国家需要、符合行业要求和企业实际的综合管理措施。

(一)确保疫情期间的安全运行平稳。疫情防控期间,国航进一加强对安全运行管控力度,加大对重点运行和保障单位的监督检查力度,持续做好隐患排查治理,落实落细各级安全管理责任;统筹天气、任务、人员、技术、管理等方面要素和条件,严密做好生产组织;持续加强对运行准备和关键环节的把控,加强值班值守、做好应急准备,确保疫情期间安全运行的精力不分散、忙中不出错。根据生产需要,在满足各地不同防控隔离政策要求的前提下,优化机组资源配置,统筹机组人员派遣,保证飞行力量充足;持续强化飞机维护,始终保持高水平的飞机可靠性。

(二)全力做好特殊运输保障任务。作为“国字头”的中国民航企业,国航以“不讲条件、最优先级”为标准建立了疫情期间重大任务运输保障工作机制,全力做好各类运输包机任务和航班任务。飞行单位按照“时刻准备等任务、坚决不让任务等”的原则,多套机组备份、全时段待命、全机型匹配。地面保障单位细化包机保障工作方案,选派精兵强将优先保障,确保人员第一时间登机、物资第一时间起运、行李第一时间提取。充分发挥全球运行优势,各境外营业机构积极采购、运输防疫物资,确保口罩、防护服、ECMO等防疫紧缺物资以最短时间运抵前线;全力落实国家部署,抢运防疫物资和医护人员,构建起救援运输空中绿色通道,为党中央调兵遣将、驰援一线提供了有力保障。执行疫情相关的包机和航班任务以及运输人员、物资均为行业最高。

(三)全力保证重要航线不断航。2月-3月初,全球共141个国家及地区对中国采取了相关疫情防控措施。在国航通航点所在国家及地区中,共37个国家及地区对中国采取了疫情防控政策,其中15个国家或地区禁止全部或部分中国公民以及来自中国的旅客入境,4个国家或地区暂停两国间直飞航班;13个对疫情国家采取了限制政策(他国-他国)。在疫情发生前,国航共经营453条航线,其中国际航线109条,地区航线16条,国内328条;疫情发生后,航线减少至290条航线,其中国际航线47条,地区航线3条,国内240条。疫情期间,国航在承受巨大经营压力的情况下,创造性地采取航线串飞的形式,力保“一带一路”、中美、中欧等重要航线不断航,畅通国际交往的“空中桥梁”。

(四)坚持客货并举助力复工复产。针对春节后全国产业链、供应链、复工流堵点难点问题,国航准确研判复工复产形势,加快航班航线恢复步伐,采取定制包机航班等形式,开通客货运定制航班服务渠道,点对点承运国内劳务输出省市复工人员到劳务需求地区,抢运生产资料和各类物资设备,精准对接有关单位用工用料需求,在西南、西北、华东、华南、华北多个区域组织大量运输包机,助力打通经济社会运行“大动脉”。利用国内行业最大的全货机机队和客机腹舱运力,迅速恢复了成都-法兰克福、成都-东京等客货运航班,在短时间内组织新开上海至胡志明、河内、新加坡等航线,及时恢复成都与新加坡客运航线,并在北京至马尼拉、法兰克福、伦敦、巴黎、曼谷、香港,上海至法兰克福、曼谷、东京、大阪、台北等10多条重要航线上恢复部分航班或改大机型执飞,以满足国际供应链及货运物流需求,也创造了较好的货运收益。

(五)稳定特殊时期的经营管理。疫情发生以后,1-3月份,国航免费办理退票近350万张、退票金额近70亿元人民币,造成现金流急速流出。面对疫情期间“多飞多亏”困境,国航迅速建立起应急效益管理机制。一方面认真研判市场形势,通过班班计算、班班调整等超常规举措,优化机型投入结构,加大成本优势机型投入,减投国内宽体机投入,确保机型航线市场匹配。另一方面是以边际贡献为基础组织生产,强化客运货运联动、国际国内联动、资源保障联动、实现高效协同和快速响应。强化客货联动、客机当作货机飞,全部货机航班满负荷运行,远程货机整体利用率超过传统旺季水平,客货联运提升了综合效益水平。

(六)强化特殊时期的成本管控。同类企业中的成本优势一直是国航的传统优势。针对疫情带来的影响,国航始终采取最严格、最精细的成本管控措施:比如对非生产性开支一律压缩,非紧急性大额费用一律暂缓,把资金用于保安全运行、保疫情防控、保薪酬民生、保重大项目上;比如全力加强现金流管控,提高资金集中度,量入为出;紧跟政策,着力把中央政府和各地方政府近期出台的一系列扶持政策用好用足。经过上述措施,目前国航仍保持着行业最大投入规模、最好产出效应和最小收入减幅。

四、有效的内部疫情防控管理

春节至3月初,全国疫情防控工作的重心在国内部分省市。除湖北以外,首都北京的疫情防控既是焦点也是重点。国航总部在北京,围绕北京运营的飞机运力与航线比重最大、员工与生产部门最为集中(人员占比超过60%)。因此,抓好在北京地区内部疫情防控成为国航一段时期的管理重心。

在此背景下,国航按照“谁用工、谁管理、谁负责”原则严格人员管理,对于职工健康状况、接触情况,登记造册、全员摸底、动态掌握。对重点人员安排专人跟踪管理;对于在京单位滞留湖北人员逐一告知不得返京;对物业后勤等业务外包人员一视同仁、从严管理,确保全覆盖,无遗漏;转变和创新生产、办公方式,持续细化轮班上岗、远程办公、分散用餐、减少会议等措施,严格做好公司人员密集场所的清洁消毒通风,严防生产环节因场所交叉、工序交叉、物资交叉、人员交叉带来的防疫隐患。加强复工复产后防疫物资的保障,确保不积压、不断货。

同时,国航9个京外分公司和8个运输子企业也参照国航整体防控策略,结合各自实际,制定了针对性的疫情防控措施,并取得了积极成效。

五、防控海外疫情输入措施

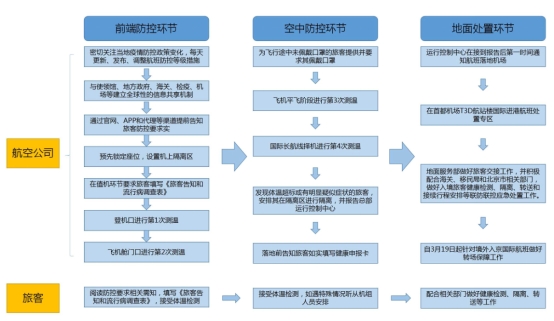

2020年3月初,随着新冠肺炎疫情在海外快速扩散蔓延、疫情海外输入风险骤增,北京、上海等重点区域、对外门户防疫情境外输入的压力尤其巨大。而国航作为北京、上海两个国际航空运输枢纽的主要承运人,作为中欧中美最大航空运输承运人,承担了中欧航线近七成、中美航线近六成的旅客运输,既承担着重要国家不断航的重要使命,也承担着守护国门、拱卫首都、保卫全国战疫成果的重大政治责任。在此背景下,国航结合国际航线的实际运营情况,在符合行业安全运行标准的基础上,针对入境航班的疫情防控制定了细化的管理措施和机制(图3)。其中,很多措施都早于行业出台的政策要求。

(一)前端防控环节措施

1.国航密切关注疫情高发国家(地区)的疫情防控政策变化,统筹航班运力调配,按照“一班一策”的原则做好临时航班调整安排;严格按照行业制定的航班防疫风险分级标准,对所执行的国际航线疫情输入风险等级做出明确划分,每天根据疫情发展动态更新、发布、调整航班防控等级措施;在订座系统中通过预先锁定座位,落实机上设置隔离区要求;关闭各国际、地区回程航班的远程值机服务和自助值机(CUSS)功能。

2.国航在行业出台相关要求前,已经根据北京市疫情防控需要,通过官网、微博、公众号、APP和代理等渠道有效公示在旅客购票环节,明确告知或提醒旅客在乘坐进京航班时应如实填写健康申报卡、佩戴口罩、主动配合体温检测等事宜;尤其是对于来自高风险国家(地区)的中国公民,在购票和地面服务环节加大法律责任告知力度。

3.国航在3月初制定《旅客告知和流行病调查表》并在全球各地的通航航站实施,在值机环节要求旅客填写,明确告知旅客不得隐瞒发热、干咳等症状,否则将承担法律责任。3月21民航局发布要求明确相关告知机制。

4.在登机口进行人工测温,对体温超过标准的旅客进行劝退、拒绝其登机,并从服务角度视情劝阻其同行乘机人员登机。在飞机舱门口由乘务组进行第2次测温,对体温超标旅客坚决拒绝其登机,并从服务角度视情劝阻其同行乘机人员登机。

(二)空中防控环节措施

1.航班乘务组严格落实航班运行阶段防控措施,在飞机平飞阶段由乘务组对旅客进行第三次测温并做好台账记录;对于欧、美、澳等国际长航线,由机组和乘务组根据飞行状态择机对旅客进行体温检测。一经发现体温超标或有明显疑似症状的旅客,乘务组立即安排其在机上预先设定的隔离区进行隔离,并立即报告总部运行控制中心;对发热旅客的同行人员,参照机上发热人员的防护措施在机上隔离区域进行隔离。对于飞行途中未佩戴口罩的旅客,乘务组为其提供并要求佩戴随机配备的备用口罩。在航班飞行过程中和落地前,客舱乘务组广播告知旅客配合地面检验检疫部门如实填写健康申报卡。

2.国航运行控制部门在接到空中运行航班报告的特殊情况后,及时给出处置意见并启动防控疫情输入协调机制,并在第一时间通知航班落地机场;通航点的地面服务部门做好旅客交接工作,对于从疫情严重国家到京的航班,到港后会及时对接口岸联检部门,通报旅客体温检测等情况,并积极配合海关、移民局和北京市相关部门,做好入境旅客的健康检测、隔离、转送和接续行程安排等联防联控应急处置工作。

3.驻外机构主动与使领馆、海关、检疫、机场等部门建立全球性的信息共享机制,及时通报有关信息。对高风险航班入境到国内目的地时,航站与当地海关检疫部门、机场公司建立信息共享渠道,将高危地区旅客和中转旅客信息及时通报对方;对于航班中转旅客,主动向海关检疫部门了解所有入境航班旅客的检疫筛查情况,并将筛查结果传递到中转旅客目的地航站。

4.配合首都机场在国航专属T3D航站楼设置国际进港航班处置专区,按照“最短距离、最小接触、最顺畅流程”原则优化运行流程,按照“专区专用、专人专用、专车专用”原则服务进港旅客,分区、分类做好旅客、行李集中转运,确保在下机、入关、中转、进京等各环节,不与其他航班旅客发生接触、行李发生混流。

图3 国航防控海外疫情输入措施流程图

(三)空勤机组防护措施

严格按照国家卫健委《新型冠状病毒肺炎防控方案》(第一版-第五版)和民航局《运输航空公司和运输机场疫情防控技术指南》(第一版-第三版)制定了《国航机组人员疫情防控操作指南》,将疫情防控措施嵌入空勤组作业全流程,规范航班运行中的防疫工作流程、应急处置程序,加强机组人员防控专项培训、防疫物资配备;加强防疫保护。比如,机组执勤期间取消指纹签到,组织分散签到,航前准备会、培训学习统统“上线”减少聚集;加强机组航前体温测量,体温超标人员立即停止履行职责;加强机组人员防疫物资配备;加强驻外管理,严明驻外纪律;统筹生产运行和隔离观察要求,对于执行高风险航班的机组人员,实行相对固定的搭配,统一出勤、统一隔离,减少疫情传染风险;设立内部集中医学观察点等。

(四)境外机构人员防护措施

随着境外疫情形势持续恶化,国航依据国家卫健委《新型冠状病毒肺炎防控方案》和《运输航空公司和运输机场疫情防控技术指南》及时制定了《驻外人员疫情防控操作指南》,指导境外机构的疫情防控工作,同步做好境外机构防护物资的配备和保障。加强对内派人员的管理力度,暂停境内外职工流动,建立内派员工及随驻家属信息台账,动态跟踪人员健康管理,严格异地出差、休假管理制度。加强对境外机构属地雇员的风险提示、形势教育和防控操作培训。在此基础上,密切关注疫情高发国家(地区)的疫情防控政策变化,深入研究当地相关的法律法规,严密论证采取的各类疫情防控措施,避免引发法律诉讼风险;在旅客服务界面妥善留存各类服务证据、管理台账等,以备后续发生的旅客投诉、法律纠纷或相关调查等。

(五)执勤机组集中居住措施

自疫情发生至3月15日,国航严格执行国家卫健委、北京市和民航局的各类指导标准、技术指南及工作要求,在北京和其他运营基地设立了空勤人员集中居住点,对机组成员执行任务后根据机上旅客情况实施集中或居家观察管理。从3月16日起,国航根据北京市疫情防控管理要求,结合《运输航空公司疫情防控技术指南》(第三版),对执行国际航线的机组成员设立集中医学观察隔离点和集中居住点,并根据航班疫情风险等级实施分类管理。相关集中场所,经过海关检疫以及各级疾控中心(卫健委)的现场检查和具体指导,严格对照疾控标准实施防疫管理,确保防控到位、措施有效。

(六)执行国际航班分流方案

3月19日,五部委联合下达调整进京国际航班入境点要求,将境外入京国际航班第一落地站将分阶段转移至天津、呼和浩特等京外机场。作为政策实施的第一批航空公司,国航针对航班运行的大幅调整,采取了三方面措施:一是加强安全运行管理、细化安全管控措施、加强安全保障力量,确保航班运行安全;二是加强运行组织,提早完成所有航班的飞越申请和批复、导航数据库制作、航线和机场适应性评估等工作,部署分子公司、营业部统筹保障资源,落实分流点相关保障措施;三是加强分流后续运输服务工作,积极做好旅客后续航班衔接服务。根据统计,在从3月20日-22日分流的第一阶段,国航的5个航班分流旅客占比达到66%,将风险拦截在国门之外;在3月23日至28日开始的第二阶段入境国际航班的京外分流点扩展至12个,国航运行入境国际航班分流机场增加了沈阳、大连、石家庄、郑州、浦东、南京、青岛7个分流机场,涉及航班60个。

(七)调减国际客运航班数量

3月26日,民航局发布疫情防控期间调减国际客运航班数量的要求,从3月29日开始执行调减政策,其中涉及国航运营的国际航线和航班大幅调整,对于客票退改签等后续旅客服务保障极具挑战性的问题仍在根据实际情况开展。

六、疫情应对方面的有关启示

(一)在2020年新冠肺炎疫情发展的各阶段,国航采取的各类应对措施有的是根据行业标准和规章,有的先于行业政策和要求,又或者是基于企业实际进行的自选动作。但无论哪种形式,其效果都将被实践所证明,从而形成企业宝贵的发展经验,或者改变传统并固化为新的管理模式,或者形成预案从而丰富现有制度体系,终归会使企业与行业的发展更为稳健。

(二)在供给侧结构性改革背景下,近年来国有航空企业在“降杆杠、减负债”、“提质增效”等国家硬性的政策要求驱动下,保持了相对良性的资产与经营结构,企业的抗风险能力明显增强。在疫情考验下,虽然企业“杠杆率”有所上升,但短期内预计并不会面临严重生存危机。而另一方面来看,不管压垮海航的最后一根稻草是否因为疫情,还是因为疫情直接导致大批境外航企陆续启动破产计划。都要都要始终清醒看到航空产业高投入、高风险、低回报的特点永远不会改变,航企保持合理的资产负债率和良性资金循环对于航企防范和化解重大风险十分重要。

(三)疫情暴露出我国国际航空货运能力存在明显短板。目前我国运营的货运航空公司只有13家,全货机总数173架,其中民营企业顺丰公司拥有55架,国航、东航、南航三家国有企业合计39架;而联邦快递(Fedex)、UPS、DHL分别拥有货机654架、571架和420架货机。我国货机运力规模与之差距线悬殊。对此,国家已经明确提出“鼓励采取租赁、购买等方式增加货机,支持货运航空公司壮大机队规模,发展全货机运输”(3月24日国务院常务会议指出)。因此,行业主管部门应着眼于国家战略需要,进一步在补足我国航空运货运力规模短板方面考虑相关政策,尤其要关注国有航空货运企业发展问题,确保突发事件情况下的货运物流保障响应效率。

(四)在我国航空公司发展呈现网络化运营的趋势下,在疫情防控过程中,多基地、规模型航企打破属地执勤的大运行生产运行模式逐步成为主流。然而,我们看到,在国家制定的地区疫情分级分类政策出台以前的一段时间里,全国各地对于人员流动、地域管辖、防控标准的差异,对网络型航空公司生产组织方面的不利影响要远大于单一基地航空公司。

七、结语

虽然这次疫情尚未结束,但在几个月来抗击疫情的艰苦历程中,无论是政府还是企业为之作出的种种举措,仍有许多值得思考和总结之处。可以预期的是,经过这次史无前例的全球性灾难之后,在给经济发展带来深远影响的同时,在社会发展、国家治理以及行业发展等很多方面,也都一定会有所进步。 (作者:王泽明 中国航空集团有限公司)

参考文献: