国内国际可转换机位的实践对完善中国民航大型国际枢纽机场枢纽功能的启示与思考

摘要:本文通过系统分析国内国际可转换机位对完善大型枢纽机场枢纽功能的应用价值,以及可转换机位在国内外大型枢纽机场的应用实践案例,探讨了首都机场T3D改造为可转换机位的方案设想和效果评估,并提出可转换机位在应用中面临的难点和相关建议。

随着我国民航运输的快速发展,近年来呈现出“枢纽多极化”的发展趋势,其中七千万级机场共4个,四千万级以上共12个(含港台)。国家十三五规划纲要和民航强国建设行动纲要均明确提出了“3+7”枢纽建设规划,如何提升大型国际枢纽机场的枢纽功能是贯彻落实国家和行业规划的重要课题。

当前,中国大型国际枢纽机场在规划建设和使用中面临诸多枢纽功能不完善的问题,突出表现在国际国内接飞航班因联检监管要求停放远机位而造成国内干线宽体机靠桥率不高,旅客和行李中转时间长,服务水平和运行效率低,并引起旅客广泛诟病。此外,国内和国际航班运行通常处于不同高峰时段,作为机场和航空公司的核心运行资源,近机位采用完全独立的设施建设容易出现机位资源使用不均衡或闲置现象。为解决上述问题,国内的上海浦东机场、广州白云机场等陆续创新地引入了国内国际可转换机位(以下简称可转换机位),显著提升了枢纽机场的运行效率和服务品质,使得主基地航空公司、机场和旅客均从中受益。本文结合国内外的成功实践,分析可转换机位对于完善我国大型枢纽机场枢纽功能的应用价值,探讨首都机场T3D改造可转换机位的方案设想和效果评估,以及可转换机位在应用中面临的难点和相关建议。

一、可转换机位对完善大型枢纽机场枢纽功能的应用价值

国内国际可转换功能是指基于区域和/或楼层划分,根据不同属性航班的停靠需求,实现近机位的国内、国际功能的灵活转换,通常采用“国内混流、国际分流”的分层模式。目前,我国民航业官方并未对可转换机位有明确定义,各地机场、航空公司和设计单位也尚未形成统一称谓,例如混合近机位、可转换机位,相关研究文献更是寥寥无几。可转换机位在国内外已有广泛应用,实践证明能够显著提升大型国际枢纽机场的竞争力,并且对中小型机场也有较高实用性。具体表现为如下四点:

(一)增强航站楼功能定位和业务发展弹性

为解决长期以来我国民航运输高速发展与机场基础设施保障资源不匹配所带来的“航站楼建成之际即是饱和之时”现象,近年来各地机场在局方指导下对新改扩建工程均采取了“适度超前”的原则,并且大幅提升国际业务量发展目标。机场的发展客观上都是循序渐进的过程,并且存在较大的不确定性,即使是专业机构也很难准确预测国内和国际业务增量和变化。可转换机位的应用有利于航空公司和机场根据近远期市场需求和国际业务量发展,灵活调整机位属性,增强航站楼功能的发展弹性,避免单一属性机位资源的长期闲置。

(二)提升国内国际混合航班靠桥率

由于国内主要机场时刻资源稀、干线客流集中等原因,大型网络型航空公司在主基地枢纽机场通常均会采用宽体机执飞国内航班,容易产生国内国际航班混合接飞,或者含有国内段的国际航班。这种运力投放策略在提高宽体机利用率的同时,能够有效满足国内干线的市场需求,或者提高国际航班的客座率。以宽体机数量在机队规模中占有较高比重的国航为例,基于现状典型高峰日数据,在国内国际接飞的76个国内航班中,有共37个航班为6大国内干线航班且均由宽体机执飞,约占国内国际接飞航班的49%。可转换机位的使用将有效提升此类航班的靠桥率,改善旅客体验,提升主基地航空公司的竞争力。

(三)缩短中转流程并实现旅客同楼中转

可转换机位的国内和国际进出港通常设置于同一航站楼内的不同楼层或隔离区域,中转旅客可以实现同楼中转,而不必在传统的国内和国际指廊分离的航站楼内穿梭,旅客体验得到大幅改善。以广州机场为例,国内混流候机层、国际到达层均为二层,国际转国内旅客到达、中转和候机均可在同层实现,有效缩短中转换乘时间。

(四)提高航站楼设施利用率

大型枢纽机场的国内、国际航班进出港高峰通常呈错峰状态,不可避免地会带来国内高峰时刻时国内机位和设施资源紧张、国际机位等资源相对闲置的情况,反之亦然。可转换机位能够根据国内和国际航班的停靠需求,实现国内国际错峰停靠,进而提高航站楼设施尤其是机位的利用率,减少航空公司对机位总量的需求。此外,可转换机位通常采用国内混流模式,国内到达旅客也可以共享国内出发区域更丰富的餐饮、商业和休息区资源等,进一步增加机场的非航空性业务收入。

二、可转换机位在国内外大型枢纽机场的应用实践

(一)国内大型枢纽机场应用案例

目前,国内已有部分机场使用或者即将投入使用可转换机位。例如上海浦东T2共有可转换机位26个(按E类机位统计),2019年9月投入使用的浦东S1和S2卫星厅共有35个,广州白云机场T2目前共有9个。备受瞩目的北京大兴机场也规划了5个可转换机位,但由于联检单位原因,目前尚未启用可转换功能。此外,除北上广三大枢纽机场,国内其他枢纽机场也陆续规划或建设了部分可转换机位,例如武汉天河机场、青岛新机场等。

表1 可转换机位在国内主要大型枢纽机场的应用情况

|

机场 |

启用时间 |

使用 基地公司 |

可转换机位 数量 |

近机位数量 |

占近机位 比例 |

|

上海浦东T2 |

2005年3月 |

国航、南航 |

26 |

42 |

62% |

|

上海浦东卫星厅 |

2019年9月 |

东航 |

35 |

83 |

42% |

|

广州白云T2 |

2018年4月 |

南航 |

9 |

60 |

15% |

|

武汉天河 |

2017年8月 |

南航 |

8 |

63 |

13% |

|

北京大兴 |

2019年9月 |

暂未使用 |

5 |

70 |

7% |

上海浦东机场是国内最早设计并应用可转换机位的机场。为适应枢纽发展需求和趋势,浦东机场在T2航站楼规划之初就在全面总结原T1航站楼存在的问题的基础上创新性地提出了建设可转换机位的方案,后来由于东航选择继续留在T1,T2的可转换机位主要由国航和南航使用。浦东T2航站楼共建设42座登机桥,其中26座为可转换(按E类或F类宽体机机位统计)。2018年,浦东机场T2航站楼的可转换机位(含C/D/E三类机位)共保障旅客2290万人次,可转换机位的年均保障能力均显著高于单一的国内或国际机位。以E类机位为例,国际和国内机位年均保障旅客分别为68万人次和54万人次,可转换机位为78万人次,分别高于前两类15%和44%。

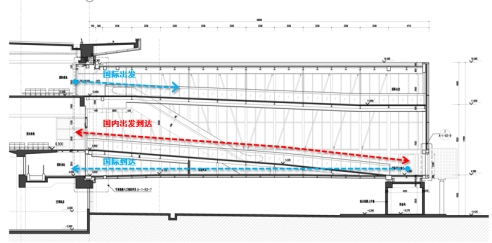

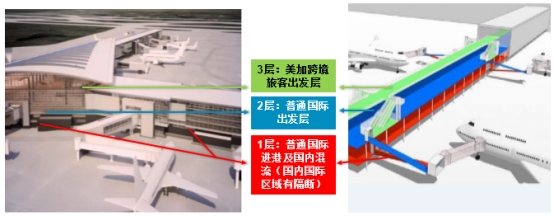

浦东机场S1和S2卫星厅共建设83座登机桥,其中35个为可转换。卫星厅的可转换机位在原T2简约型设计的基础上进行了改进,采取了三层结构的超大型登机桥固定端,登机桥的三层为国际出发(约12.9米标高),沿扶梯和垂直电梯下到活动端(约4米),国际到达沿剪刀桥进入航站楼二层(约4米标高),中间为国内出发到达混流层(约6.9米标高)。自2019年9月S1卫星厅投入使用以来,可转换机位配合卫星厅的使用使得主基地航空公司东航的靠桥率已提升至85%。

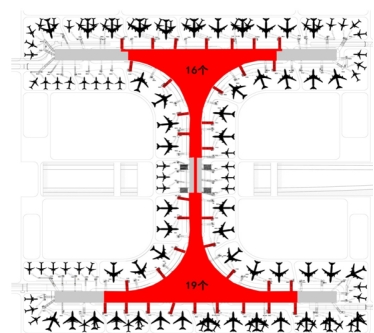

图1 浦东卫星厅可转换机位分布

图2 浦东卫星厅可转换机位登机桥剖面图

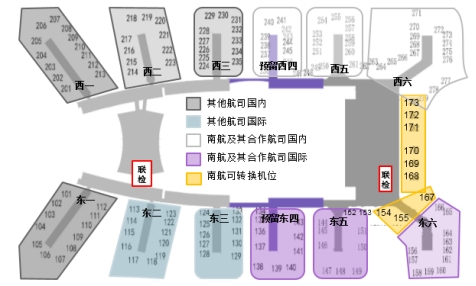

广州白云机场T2航站楼共建设有9个国内国际可转换机位,占T2航站楼60个近机位的15%,并且已预留远期东四和西四指廊以及T3作为三期规划发展空间,进一步满足基地航空公司南航的枢纽运行需求。T2可转换机位目前有两种结构,大部分类似于浦东卫星厅的三层功能结构,分为四层国际出港、三层国际进港、二层国内进出港混流的结构。广州白云机场牵头与南航地面服务保障部和白云出入境边防检查站签订了三方合作协议,共同实现可转换机位的保障、使用和监管。可转换机位投入使用近两年来,南航的枢纽运行效率得到显著提升,可转换机位的周转率为8.58,明显高于其他非可转换机位(由于可转换机位停靠国际航班时过站时间较长,因此略低于西五、西六国内指廊),可转换机位的应用使得31%的混接航班实现靠桥(共65班),混接航班靠桥率提至67%,年均服务旅客60万人次,高于普通机位20%。

图3 广州白云机场可转换机位分布情况

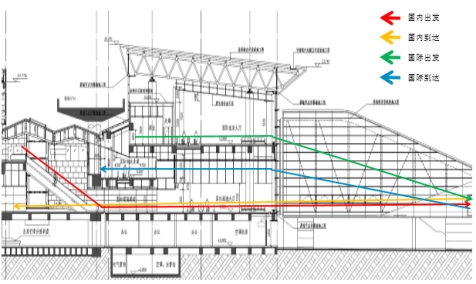

图4 广州白云机场可转换机位楼层剖面图

(二)国外大型枢纽机场应用案例

国外大型枢纽机场在可转换机位的建设和使用方面也有着成熟经验。例如德国慕尼黑卫星厅和澳大利亚阿德莱德机场的国内、国际可转换机位,加拿大卡尔加里的国内、国际和美加跨境三类航班的可转换机位。此外,随着羽田机场逐步恢复国际功能,T2航站楼拟通过改造5个可转换机位来完善枢纽功能。目前正处于施工阶段,计划于2020年3月完成并投入使用。

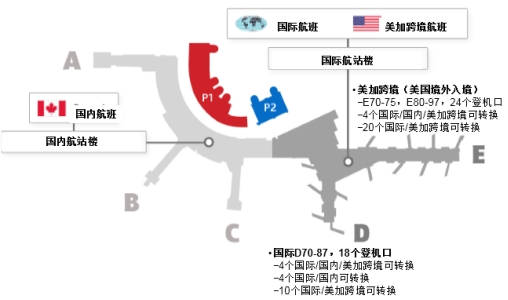

以加拿大卡尔加里机场为例,全场共设有42个可转换机位,由于美加入境政策的特殊性,机位功能划分为国内国际可转换、国内国际美加跨境可转换以及美加跨境可转换三种类型。以具有国际、国内、美加跨境旅客出发功能的可转换机位为例,三个楼层分别实现美加国际出港、普通国际出港、国际进港层兼国内混流隔离廊的不同功能,其中廊桥固定端内设有三条通道,通过物理隔断实现两条国际出港与中间国际进港或国内混流通道完全隔离;楼内登机口通过门禁系统实现美加国际出港、普通国际出港以及航站楼主楼楼梯区域的物理分隔;同时在楼体与廊桥之间、廊桥之内等关键节点布控摄像头,监控廊桥使用状态,通过比对航空公司工作人员证件信息、航班核实、视频监控、清场和门禁开闭等环节全程监控可转换机位使用情况。

图5 加拿大卡尔加里可转换机位分布情况

图6 加拿大卡尔加里分部可转换机位各楼层功能示意

三、首都机场T3D可转换机位改造方案与效果评估

考虑到T3C和T3E楼层物理限制和主基地航空公司国航的发展需求,首都机场T3D现有的 10个可转换登机桥有条件全部改造为可转换机位。目前,中国民航机场中暂无单一航站楼全部为可转换机位先例,首都机场T3D改造为可转换功能,将成为中国民航乃至全世界首个所有机位均为可转换机位的航站楼,并成为行业内的应用标杆。首都机场通过T3D改造完善枢纽功能后,将有望实现与大兴机场两翼齐飞,更好地落实总书记的“三大关切”和北京“双枢纽”战略。

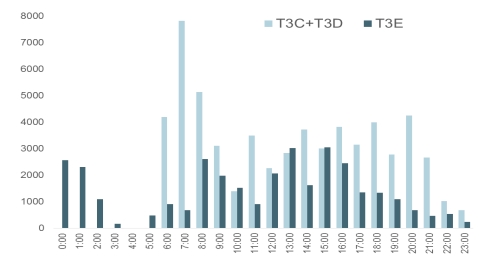

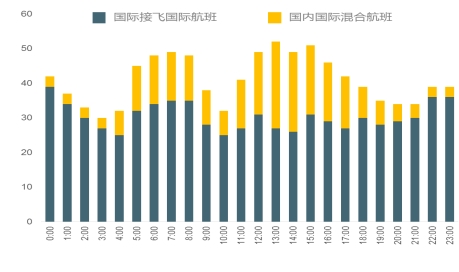

(一)国航在首都机场机位使用现状

目前,国航在首都机场的国内和国际航班仅有几个较为突出的高峰,其中国内航班最高峰集中于早出港,国际相对集中于夜间和中午,国内和国际航班的高峰和非高峰时段对航站楼内设施需求存在较大波动。基于现状运行情况,国际机位需求高峰主要来自于早出港和午出港的国内国际混合航班需求的叠加,凸显可转换机位对于大型网络型航空公司在主基地航班灵活运行的重要性。

图7 国航在首都机场典型高峰日T3出港航班座位数分布

图8 国航在首都机场典型高峰日国际机位需求

(二)T3D可转换机位改造方案设想

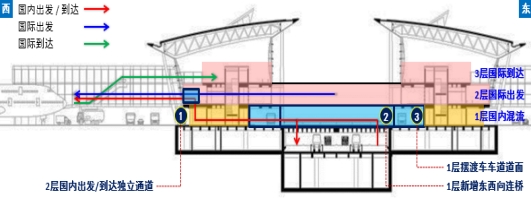

首都机场T3D改造后可设置10个可转换登机桥,共14个机位(保留组合机位),在楼体基本不做大规模改造的前提下,利用现有的三个楼层实现国内混流、国际出发和到达分层隔离的模式,方案大致如下:

一是增加国际联检布点,将现有一层国内安检区域转化为国际联检功能;二是布置国内混流层,调整T3D楼内楼外部分空间,增设一层国内混流区域,实现国内国际同楼功能设置;三是航站楼内和廊桥内增加物理隔断,廊桥固定端内通过电梯和楼层区分国内国际进出港,楼内增加物理隔断实现国内国际区域分离,保证同一机位在航班停靠时仅有国内或者国际属性旅客,避免国内国际旅客混流。此外,还需通过启用T3D捷运中间站台、车辆增加和分隔设置国内国际车厢等方式,实现旅客乘坐捷运进出港及楼间中转流程。

图9 首都机场T3D可转换机位剖面图

(三)T3D可转换机位改造效果评估

基于上述T3D可转换机位改造方案,通过模拟国航在首都机场典型高峰日的近机位分配,可以对改造后的效果做出定量评估。具体评估效果如下:

一是大幅提升国内国际混合航班的靠桥率。目前国航共有154个国内国际混合航班,此类航班靠桥率仅为37%(于T3C/D/E近机位保障共1.2万人次/天),T3D 改造后14个可转换机位至少可以保障101架次,靠桥率有望从目前的37%提升至64%,保障人数至少增加7000人次,尤其是诸如京沪、京广等国内干线航班的保障水平(其中过站时间5小时以内的36对航班中,靠桥率可达到86%,约1.2万人次/天),折合年旅客运输量为630万人次。后续随着T3航班量的增长,可转换机位的使用率有望进一步提升,最多可保障约140架次,折合年旅客量约900万人次。

二是缩短中转旅客步行距离并实现同楼中转。可转换机位改造后,部分国内国际高中转和急转航班旅客由目前的C/D/E三个楼间奔波缩短为D楼同楼中转,大幅缩短旅客步行距离,改善旅客体验。以过站联程航班旧金山-北京-重庆为例,若航班停靠T3E远机位,北京-重庆的中转旅客需先乘坐做摆渡车到达T3E,在楼内入境并乘坐捷运到达T3C,再乘坐摆渡车由T3C至T3E远机位。T3D改造为可转换机位后,过站旅客可实现同楼中转,旅客步行距离最多可以减少5公里。

表2 首都机场T3国内国际混合航班中转流程与平面距离

|

中转流程 |

步骤一 |

步骤二 |

步骤三 |

平面距离 |

|

T3E近机位 |

捷运 E–C |

摆渡车 C–E |

- |

4.0 km |

|

T3E远机位 |

摆渡车 E–E |

捷运 E–C |

摆渡车 C–E |

5.0 km |

|

T3D远机位 |

摆渡车 D–E |

捷运 E–C |

摆渡车 C–D |

5.0 km |

三是集约化利用配套保障资源。在模拟的101个靠桥航班中,国内段航班可实现靠桥50架次,共保障约9600人次,节省国内摆渡车127车次(以保障一架747-8航班为例,共需1辆VIP摆渡车和3辆普通摆渡车),从而有效缓解目前国航在首都机场摆渡车资源不足、摆渡车司机招聘和使用困难,并降低场内车辆运行安全监管风险。

四、可转换机位应用中的难点和相关建议

(一)科学设计避免空间闲置

由于可转换机位功能通常需要航站楼内具备三个楼层的物理条件来实现,这也意味着在任何一个时段,这三层的楼内空间可能只有一到两层在同时使用,例如三层国际出发旅客候机、一层国际到达旅客通过,其他属于空闲状态。这一问题是国内大部分机场对规划大量可转换机位时最常提出的质疑。因此,在设计规划阶段,可转换机位的需求单位和设计单位应在充分沟通的基础上,通过科学、合理的机位需求测算,确保建设的可转换机位数足以满足国内国际航班接飞或错峰需求,不宜过度规划设计。

(二)严格防控杜绝安全风险

可转换机位在使用中存在国内和国际旅客混流风险,必须在前期规划设计阶段确保物理隔离有效、旅客流程无漏洞,后期日常运行阶段做到监控组织严密、防控措施到位,特别是对于政治口岸和高危口岸更是极端重要,这将对联检单位的监管带来较高挑战。建议结合国内外成熟经验,形成物防、人防、技防以及配套管理制度等全方位的安全防控措施,做到杜绝风险、确保万无一失,特使是要通过配备国内国际互锁门禁、无死角监控视频、旅客自动身份识别等系统,从技术上减少人为失误。为此,需要机场牵头、主基地航空公司配合,与联检单位建立三方合作机制,共同参与可转换机位的规划或改造方案设计,尤其是联检单位要前期主动参与而不是后期被动执行,机场作为业主方提供配套设施和相关维保,航空公司作为使用方承担机位使用阶段安全责任,边检作为监管方进行监管并明确安全追溯和追责机制。

(三)多方合作解决联检编制

根据民航“十三五”规划,“十三五”期间全国有45个干线机场正在或将要实施新改扩建工程。随着各地新建国际机场、国际候机楼或卫星厅的陆续启用,均需要增加联检布点或者联检分现场。在当前中央编办严控公务员编制的情况下,将进一步加大联检单位警力不足的瓶颈。建议后续新建或改造可转换机位的机场,可仿照上海和广州模式,机场和主基地航空公司全力配合联检单位,在政策允许的前提下提供人力支持,作为协管员参与现场秩序维护等辅助性工作,缓解联检单位的编制压力,同时会同属地政府提供必要的后勤保障支持。对于绝大部分属地化的机场,可以争取地方政府在人员编制和财政上给与支持。例如,广州机场边检的编制逾1000个,机场额外提供约200位员工协助支持;浦东机场在上海市政府支持下增加了450人编制,并提供配套的财政保障。

(四)局方指导试点并协助推广

可转换机位在国内外大型机场已有成熟的技术和丰富的实践经验。为进一步提升国内大型国际枢纽机场的枢纽功能,建议民航局进一步推动可转换机位的应用和推广。一是坚持高标准开展试点工作,规范包括可转换机位建设和改造在内的大型枢纽机场旅客流程优化工作的管理,为机场和主基地航空公司提供指导,确保符合行业主管部门、属地政府(建设部门)和联检单位的相关政策、规范和标准的要求。二是协助经验推广和示范引领。试点工作探索出的成功经验和模式及时报送至行业主管部门,行业主管部门通过召开会议、媒体宣传、学习交流、印发文件等形式进行成果经验的总结和推广,为大型枢纽机场的新建或改造可转换机位提供有益指导和借鉴。(作者:贾云 中国航空集团有限公司规划发展部)