借鉴国际三大湾区经验探索粤港澳大湾区发展路径

摘要:本文通过对粤港澳和国际三大湾区在城市群和机场群的演变历程与发展趋势、机场功能定位、管理协调模式、综合交通等方面的对比研究和思考,剖析粤港澳大湾区存在的挑战和问题,从国家区域发展的宏观政策和民航行业政策两个层面提出相关建议。

自2017年以来,国家层面先后签署或出台了《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,其中《纲要》明确提出“加快基础设施互联互通,建设世界级机场群”。如何借鉴国际成熟经验更好地推进粤港澳大湾区机场群发展是新时代中国民航人的共同使命,尤其是对于中国民航唯一一家在粤港澳三地均拥有以分公司和投资企业作为资源布局的大型央企国航而言更有现实意义。

正如国际三大湾区的演进历程和机理,湾区机场群的发展根植、依托并服务于湾区城市群,探索粤港澳机场群建设也需要回归到所在城市群的经济发展基础这条基本的逻辑线。由于篇幅限制,本文将在粤港澳和国际三大湾区城市群分析的基础上,重点聚焦民航领域机场群的比较研究,探索粤港澳大湾区在区域经济和民航业两个层面的发展建议。

一、国际三大湾区机场群演进历程与实践

“湾区经济”最早源于旧金山湾区,随后与纽约和东京一并成为最广泛公认的三大国际湾区。三大湾区具备开放的经济形态、高效的资源配置能力、强大的产业集聚效应和发达的对外交通网络特征,代表着成熟湾区经济发展的方向。国际三大湾区皆因港而兴,并都历经了从航运经济、工业经济、服务业经济到创新型经济等演进阶段,三大湾区的机场群也依托于城市群的功能定位形成了良性的发展格局。

(一)旧金山湾区机场群

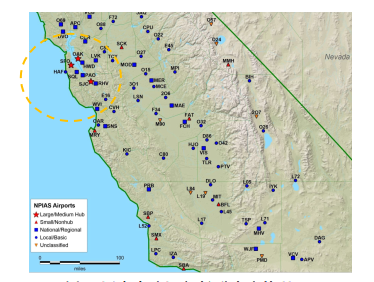

旧金山湾区有三个核心城市,经过多年发展成为美国西海岸第二大都市圈和举足轻重的科技创新中心,拥有享誉全球的高科技企业集中地硅谷。旧金山湾区机场群主要由旧金山、奥克兰和圣何塞三个机场组成,2018年旅客吞吐量合计8570万人次,其中旧金山机场为5800万人次,其余两个均为千万级机场且规模相当。三个机场分别由旧金山市机场管理委员会、奥克兰港务局和圣何塞机场委员会独立管理,但是由于辐射区域不同,仍然形成了差异化定位。

图1 旧金山湾区机场群分布情况

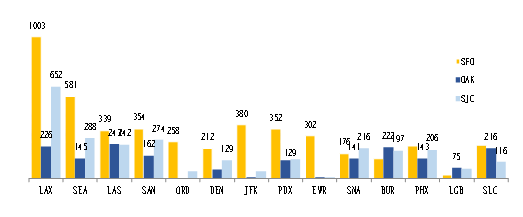

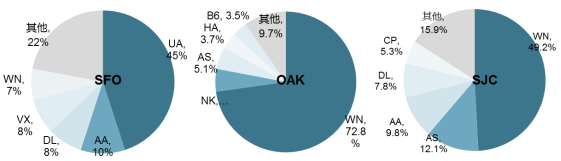

旧金山湾区是湾区和北加州最大的机场和美国西海岸重要的国际门户,重点布局欧亚远程市场;奥克兰机场主要服务东湾地区旅客,为美国国内枢纽机场;圣何塞机场主要服务离旧金山的远郊旅客,并作为旧金山和奥克兰的备降机场。后两者均以国内航线为主且网络结构相似,通航少量季节性国际航点形成对旧金山机场的重要补充,其中奥克兰集中于西欧,圣何塞少量补充亚欧主要枢纽。三个机场的国内航点均以美国西海岸为主,并覆盖部分东海岸和中部区域。旧金山湾区主要为美联航和美国西南航空的主场,其中美联航将旧金山机场作为西海岸重要枢纽,市场份额达到45%,仅在圣何塞机场投入少量国内航班。美国西南航空在三个机场均有布局,并重点把控奥克拉和圣何塞,市场份额分别为72.8%和49.2%。

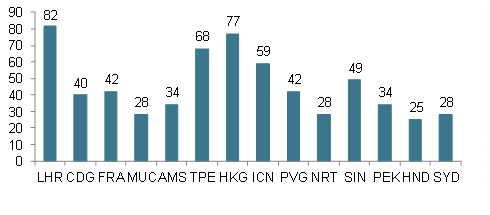

图2 旧金山机场主要国际通航点周频次

注:数据来源于DDS

图3 旧金山湾区三大机场前十大国内航点周频次

注:数据来源于DDS

图4 旧金山湾区三大机场主要航空公司份额

注:数据来源于DDS

旧金山湾区三个机场各自均有完备的公路、铁路和捷运系统,尤其是Muni、AC Transit、 Sam Trans等巴士系统可以到达湾区各地。旧金山机场的轨道交通更为发达,机场快线 (AirTrain)主要服务机场区域内并能实现与BART的换乘,BART则可前往市区和湾区东部并接驳地铁Caltrain去往圣荷西和湾区半岛,但是三个机场之间的交通连接性尚待进一步完善。

(二)纽约湾区机场群

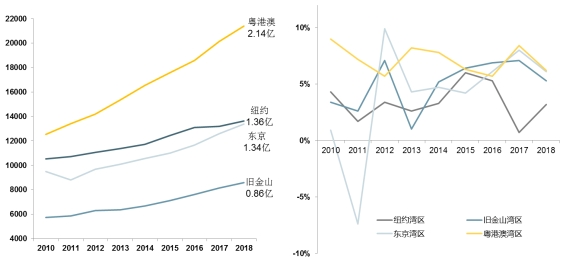

纽约湾区是以纽约市为单一核心、美国人口总量和密度最高、经济体量最大的城市群。纽约湾区主要包括五个运输机场和一个通用航空机场,其中肯尼迪、纽瓦克和拉瓜迪亚为三个千万级机场,2018年的旅客吞吐量合计为1.36亿人次。纽约-新泽西港务局是纽约州和新泽西州设立的一体化交通联合管理机构,统一管理湾区内六个主要机场,提高了整体管理水平和运营效率。经历了早期行政干预和后期市场竞争两个阶段,湾区内的三个主要机场形成了定位明确、差异互补的机场体系,肯尼迪机场定位于国际门户,以国际旅客和点到点旅客为主,客源主要来自于纽约州尤其是曼哈顿;纽瓦克机场逐步发展为国际枢纽,超过一半的客源来自新泽西州;拉瓜迪亚机场则为国内始发终到机场。

图5 纽约湾区主要机场分布情况

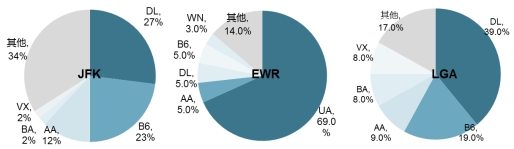

纽约湾区三大机场的航线网络各有侧重。肯尼迪机场的国际航线点覆盖范围最广,日均航班规模最高,在欧洲、拉美地区的航点密度和周频次明显高于纽瓦克。纽瓦克机场通国际航点略于肯尼迪,但国内航点是肯尼迪的两倍。拉瓜迪亚机场通航点集中于美国中东部地区,国内航线日均班次最高。肯尼迪机场航空公司份额较为分散,以达美、捷蓝和美航为主且份额均不超过30%;纽瓦克机场由美联航主导,自2015年撤出肯尼迪之后专注于打造打造纽瓦克枢纽,份额高达69%,且中转比例最高;拉瓜迪亚最大的主基地公司达美的份额为39%,高于第二位的捷蓝。

图6 纽约湾区主要机场航空公司份额分布情况

注:数据来源于DDS

纽约湾区交通网络完备,核心区纽约市拥有全球站数最多、全天运营的地铁网络,湾区内部各城市之间有完善的通勤铁路和公路网连接。由于地理位置、功能定位和旅客特点不同,肯尼迪机场主要通过快轨辐射纽约市内;纽瓦克则侧重与城际轨道和车站接驳,形成多式联运辐射周边地区;拉瓜迪亚没有机场快轨,主要通过私家车和出租车进出机场,服务纽约中心市区旅客。

(三)东京湾区机场群

东京湾区是政府主导下形成的一核多中心的城市群,以东京为区域中枢,周边分布多个产业各具特色的次中心。整个湾区是日本的产业中心,形成了以成田和羽田两大国际机场为核心、地区型和公用机场为补充、共9个机场在内的一体化机场系统。

图7 东京湾区主要机场分布情况

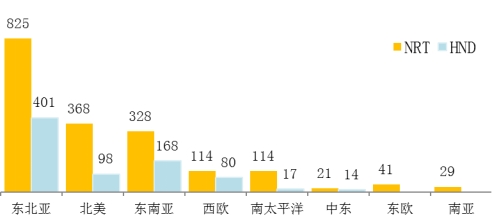

成田和羽田两场功能演变也有着深深的政府主导烙印,由于成田机场发展受限,羽田机场自2010年起恢复国际功能,定位于国内和东京洲际商务枢纽。成田作为曾经美亚之间最重要的中转站,东北亚、北美和东南亚的航班具有优势明显;羽田机场国内航线网络较为完善,近年来国际航班量大幅增长,国际通航点已达34个。日航和全日空均采用两场运作模式,尤其是全日空致力于通过国内和国际航线差异化布局,实现双枢纽运营。值得关注的是,随着成田国际枢纽地位的衰落,LCC及时把握FSC运力减投机遇,迅速在成田机场发展壮大,目前约15家LCC在成田机场的市场份额已达到28%。

图8 成田和羽田机场国际航班周频次对比

注:数据来源于DDS

图9 成田和羽田机场航空公司份额分布情况

注:数据来源于DDS

东京湾区拥有全世界最密集的轨道交通网络。湾区内部拥有地铁、JR和私营铁道等121条轨道交通线路,日均运输量达4410万人次。由于轨道交通便捷发达且票价便宜,除部分高端商务旅客选择出租车出行,大部分旅客均选择轨道交通或巴士出行。成田机场距市中心较远,周边直达巴士利用率高于平均水平为30%;羽田则因距市中心更近,轨道交通利用高达75%以上;机场特快实现两场通达,但用时较长约1小时45分钟。

综合以上研究可以看出,国际三大湾区通过行政干预和市场竞争的共同作用,形成了辐射不同区域客源、功能定位差异互补、管理模式各有特色的机场群系统。特大型城市群完全能够支撑2-3个国际枢纽共同发展,次级机场不但未影响核心机场的地位,反而共同做大了湾区航空市场。湾区机场群内基地航空公司构建了各有侧重的航线网络,各机场均具备完善的地面轨道交通网络,通过机场快线、城市地铁、城际铁路、国家铁路将机场与市区和周边城市以及一市两场(东京)紧密地联接在一起。

二、粤港澳大湾区发展现状与趋势

(一)粤港澳大湾区城市群发展现状与趋势

粤港澳大湾区由“9+2”(广东9市及香港、澳门特区)城市群构成,湾区面积、人口、经济增速等远超过国际三大湾区,并且经济总量有望于2022赶超纽约和东京湾区(其中深圳GDP总量已于2018年已经超过香港位居湾区之首)。最大的不同还在于在“一国两制”框架下形成创新聚集生态。

《纲要》和《意见》对粤港澳大湾区五大城市有了初步定位,其中香港定位五中心、两枢纽,澳门定位于一中心、一平台,广州定位门户城市、综合商贸中心、综合交通枢纽,深圳则定位国家创新型城市和社会主义先行示范区。国家政策定位香港为大湾区龙头,但是从经济增速和产业结构、科技创新上看,广深特别是深圳经济发展潜力明显优于香港。香港近年来制造业空心化,过度依赖以金融、地产为主要支柱的第三产业,经济发展缺乏后劲;加之近期由“反修例”风波引发的局势动荡,反映了香港社会在教育、司法和媒体等方面的深层次痼疾,在相当长时期内都无法彻底解决。深圳建立了先进制造业为主的高科技产业和金融、互联网为主的现代服务业,双轮驱动快速发展。广州的服务业占主导地位,并大力推进产业转型升级。粤港澳从“前店后厂” 的合作发展到广东崛起产生的内陆腹地争夺,未来以高科技产业、金融服务业为主导的合作将成为大湾区发展方向。

(二)粤港澳大湾区机场群发展现状与趋势

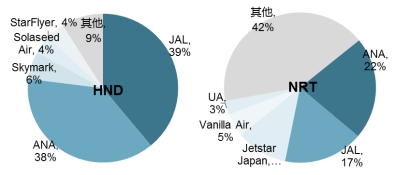

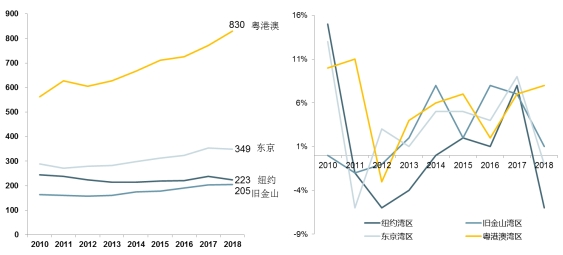

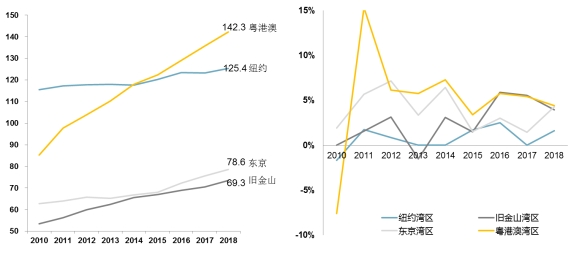

对应粤港澳大湾区五大城市群,在半径80公里范围内密集地分布着五大机场,并且有三个机场的吞吐量超过5000万,在全世界湾区中尚属首例。2018年,粤港澳民航旅客吞吐量已达到2.14亿人次,货运吞吐量830万吨,航班起降架次142万,均已超越国际三大湾区且增速也保持领先。湾区内人均年乘机次数仅为2.9次,远低于旧金山和纽约湾区,航空市场发展潜力巨大。根据IATA的预测,即使考虑粤港澳大湾区所有机场已公布的扩建计划,到2030年每年仍有5200万人次的需求不能得到满足。

图10 四大湾区航空旅客运输量及增速对比(单位:人次;%)

注:数据来源于DDS, DOT,CAPA,机场官网

图11 四大湾区航空货运量及增速对比(单位:万吨;%)

注:数据来源于DDS, DOT,CAPA,机场官网

图12 四大湾区航空航班起降架次及增速对比(单位:万;%)

注:数据来源于DDS, DOT,CAPA,机场官网

《纲要》中提出“巩固提升香港国际航空枢纽地位,提升广州和深圳机场国际枢纽的竞争力”,首次在国家层面将广深并列定位于“国际航空枢纽”,并通过“巩固”强调香港更高的地位,以“依托香港金融和物流优势,发展高增值货运、飞机租赁和航空融资业务等”进一步赋予其更独特的内涵;《纲要》还首次提出“支持澳门机场发展区域公务机业务”,等于明确澳门机场新增公务机功能,但是考虑到珠澳关系,对于珠海机场仅提及“增强机场功能”,并未提及定位。

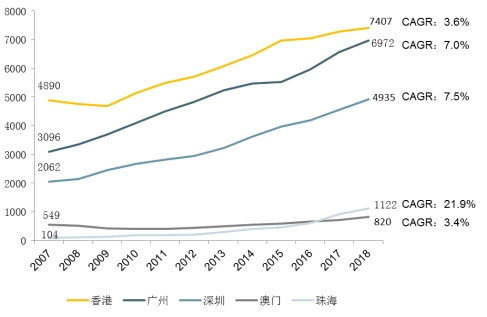

图13 粤港澳大湾区五大城市群和机场群的官方功能定位

从湾区内各机场发展现状和前景来看,香港机场长期以来处于湾区龙头地位,通航点共171个,其中国际网络最为完善通航点达到127个,并且航班频次优势突出,产业结构导致旅客出行频次和客源品质也高于广深。但是由于机场容量和时刻饱增速较缓,香港机场直至2024年第三跑道建成才有望缓解。广深两地机场持续保持快速增长,2019年底分别跻身7000万和5000万级机场门槛,且广州已超取代香港成为湾区第一。两地国内航线网络均优于香港,通航点不相上下均为110个左右,但是国际通航点分别为80个和52个,还明显落后于香港。广州机场依托于南航搭建“广州之路”,并大力开拓“一带一路”沿线航点,现已经成为中国(含港澳)联通中东、北非航点最多的机场。广州机场三期扩建工程完成后将拥有5条跑道,未来还规划了珠三角枢纽机场,在基础设施资源方面更具优势。在需求旺盛和地方政府补贴的刺激下,各公司加快布局和抢占深圳机场的国际航线,自2016以来每年新开的国际航线达到10条以上,国际旅客量增速位居全国第一达到30%,仅2018年就新开通9条国际远程航线。受沿江高速、珠江治导线限制,深圳机场仅可布置三条跑道,远期终端业务量限制于8000万人次,并且在空域上还面临南部机场群与香港更大的冲突,成为其未来发展的最大短板。珠海机场近年来增速最高,旅客吞吐量已超过邻居澳门。澳门机场的内地航线主要连通内地的华北、华东、西南,国际航线集中于东南亚和东北亚地区。

图14 粤港澳大湾区五大机场近年旅客吞吐量及增速(单位:万人次;%)

注:数据来源于民航局,机场官网

综合交通将成为粤港澳大湾区内城市群竞合的关键。香港机场拥有海陆空综合立体交通网络,对湾区内的客源有着强大的虹吸效应。广深机场侧重传统的空陆接驳,2018年广东省高速公路建成总里程达9002公里,连续五年居全国第一,路网密度达到7.5公里/平方公里,已经达到发达国家水平。然而,香港、广州和珠海仅各建有一条机场高速公路连接市区,广深机场周边的大广、沈海、京港澳等重要的高速公路承担着南北走向的主要交通流量,来往机场的车辆经常受上述道路拥堵影响。根据广东省相关规划,2030年将形成“九纵五横两环”格局的高速公路网络和“三环八射”的城际铁路网络,其中2020年穗莞深城际将与广深两个机场联通,届时广深莞三地旅客可通过城际铁路直接前往机场(2019年底已开通穗深城际一期广州东至深圳机场段,但目前湾区内仅此一条城际铁路接驳机场);继港珠澳大桥之后,2023年珠江东西岸将由包括港珠澳大桥、深珠通道、深中通道和虎门大桥在内的四座大桥连接,特别是意义特殊的深中通道将联通深圳机场。

(三) 粤港澳大湾区存在的问题与挑战

一是制度藩篱与融合。粤港澳大湾区存在“一个国家、两种制度、三个关税区、三套法律体系、三种独立货币”的制度藩篱阻碍湾区经济融合,大湾区人员、货物、资金、信息等要素还无法自由流通。未来需要利用国际化的标准、视野和惯例来倒逼国内的改革和开放,推进湾区经济以及社会层面的制度整合是关键。

二是协调与监管机制。目前粤港澳湾区在政府层面还缺乏强有力的协调与监管机制,五大机场在合作框架下形成了A5联盟和联席会议机制,但由于定位分工、产权归属、运行标准、利益主体等多种因素,在基础设施、空域和空管等重要领域并未有实质性突破。

三是定位与诉求冲突。各地政府、民航、机场和基地航空公司的诉求在很大程度上存在冲突,存在香港为龙头的国家定位和深圳潜力更大的市场表现间的错位博弈,同时长期面临保障广州机场还是支持深圳机场、建设澳门机场还是开放珠海国际口岸的两个主要矛盾。如果不能妥善处理这些矛盾,就无法实现机场群协同发展。

四是空域与空管瓶颈。空域资源紧张和空管复杂是制约粤港澳大湾区民航发展的最大瓶颈,涉及到一国、两制、三个终端区和四方主体(含军方)。民航局和港澳特区政府已经在推进优化空域和空管工作上进行了多年的探索和努力,但是相比区域内迅速增长的航空业务量,运行效率的整体提升还不明显。随着机场新修跑道和扩容,大湾区日均航班飞行量将超过5000架次,但南、北部机场群空管和空域安排都存在严重制约,这一关键问题将愈加突出。

五是机场与区内综合交通。湾区内已有的城市地铁对于机场的联通作用有限,大湾区五大机场现都仅有一条或者没有地铁线联通市区,旅客大都需要多次换乘才能到达。目前基本尚未实现机场与高铁、城际铁路系统接驳,无法发挥空铁联运优势辐射周边城市。此外,尽管虎门二桥、港珠澳大桥建成对于跨江交通的拥堵有所缓解,但是跨珠江大桥数量有限且没有直接连通机场。

三、国际三大湾区对粤港澳大湾区发展启示与相关政策建议

粤港澳大湾区与旧金山湾区类似,属于多核心的城市群格局,但经济体量规模又不可同日而语。粤港澳大湾区可以借鉴国际湾区的发展经验,以“高科技中心+金融中心+产业中心”作为功能定位引领区域发展。国际三大湾区的发展都得利于便利的港口运输,并且都建立完善的内部综合交通体系,将整个区域紧紧联系在一起,完善内部综合交通对于粤港澳大湾区融合发展有重要的参考意义。

(一)推动粤港澳大湾区发展的宏观政策建议

1.建议在政府引导基础上发挥市场作用。从国际三大湾区的发展经验来看,湾区发展离不开政府的规划,但是粤港澳大湾区更适合在政府引导的基础上,充分发挥市场在配置资源中的优越性,解决好湾区城市群由谁主导和如何引导的问题。广深两地是中国改革开放以来市场经济建设的优秀典范,尤其是深圳在社会主义先行示范区的基础上还需出台配套措施,充分将制度优势转化为治理效能。在具体方案方面,建议政府进一步下放权力,一是将东莞、惠州和汕尾等部分区域划给深圳,扩大深圳行政区划范围,扭转深圳目前可用土地资源缺乏、用地成本高引发的产业流失的趋势;二是将深圳升级为华南地区的直辖市,打造新版一国两制示范区,在立法方面有所突破。

2.政府引导要聚焦在制定发展规划、打通制度差异瓶颈、完善内部交通。一是制定和实施大湾区整体规划,进一步明确城市群产业分工,金融、港口运输、新兴高科技三个核心产业需要在广深港三个核心城市各有侧重地差异化发展。二是打通港澳与内地制度差异瓶颈,政府应从人员、货物、资金、信息等制度方面推动消除港澳和内地的差异,以自贸区、科技园等平台为试点,促进优势资源集聚。三是完善区域内部综合交通,重点加快区域内珠江东西两岸跨江大桥和南北向高铁的建设,推动珠江东西两岸、港澳与内地的经济融合。

(二)推动粤港澳大湾区民航业发展的政策建议

1.建议建立国家层面的粤港澳机场群的协调机制。由于涉及“一国两制”制度差异,广东省和民航局在区域层面都难以形成有效的统筹协调机制,只有成立国家层级的协调机制,才能有效协调各方利益。建议借鉴纽约新泽西港务局的管理机制建立粤港澳大湾区民航协调机制,以城市定位入手进一步理顺机场定位,同时聚焦推进空域和空管的创新与融合。在技术层面,下大力气推动规划、程序、标准、培训和信息平台的统一;在市场层面,通过股权安排实现统一办公、统一管理、统一待遇的企业化的空管一体化,双管齐下突破空域和空管的关键瓶颈。

2.湾区航空市场足以支撑三大国际枢纽共同和错位发展。湾区主要机场之间并非零和竞争,应继续致力于共同做大蛋糕,在适度竞争的前提下重点从各自的腹地客源、航线网络和时刻安排等方面实现错位发展,尤其是广深要在当前新的形势下抓住发展机遇,大力增强国际航空枢纽功能,构建覆盖全球的国际航空客货运输网络,紧紧锁定湾区内部和周边省市客源,并加快两地新机场的规划和实施,在粤港澳机场群中发挥主导作用。此外,建议民航局从树立“一国两制”典范的高度,继续支持澳门机场发展;珠海机场进一步巩固国内网络通达性、票价优惠和交通互联优势,通过承接港深溢出客流实现良性互动。

3.加强区域内机场的地面轨道交通设施建设。粤港澳大湾区的旅客和货物等要素在区内自由流通取决于便捷的综合交通网络,机场之间的轨道交通能够有效调节或者分流机场群之间业务量、实现良性互动。建议进一步加快落实区内机场地面交通基础设施规划建设,将高铁、城际铁路和市域地铁引入机场以及穗莞深等机场间城际铁路线;重点加强从广州向珠江口两岸、珠江两岸东西方向两个维度打通机场群的轨道交通,在纵向和横向打通机场间的联结,进而推动海空、铁空等多式联运,发挥好粤港澳作为湾区的独特地理优势,提升机场群集疏运能力和综合交通枢纽功能。 (作者:贾云 中国航空集团有限公司规划发展部)