美国纽约“一市两场”模式对北京“双枢纽”战略的启示

摘要:本文在梳理全球“一市多场”特征和发展趋势的基础上,选取纽约为案例,结合区域社会经济发展分析,从地理区位和客源辐射区、轨道交通、功能定位、网络结构和综合管理协调机制等方面深入剖析纽约“一市两场”模式,进而提出推进北京“双枢纽”战略实施的相关建议。

实施北京“双枢纽”战略是落实国家京津冀协同和民航强国战略的重要支撑。北京“四个中心”和“一核两翼”的发展规划要求“双枢纽”在城市功能定位中扮演不同的角色,并创造出重塑国家经济版图的增长势能。研究全球“一市多场”的发展经验,探索北京“双枢纽”战略的实施路径,是当前行业各方高度关注的课题,也是新时代建设民航强国的必然要求。

从全球民航业发展经验来看,单个机场容量和辐射范围都存在上限,全球30多个城市或地区形成了“一市多场”,其中纽约、伦敦、巴黎和东京等世界级城市基本都拥有两个以上全球排名前50位的大型机场(除巴黎奥利机场)。全球“一市多场”普遍呈现出“一主一辅”的格局,各机场在政府干预或市场调节下经历较长时期后实现了差异化发展。从发展趋势来看,单一的国内或者国际功能定位已难以满足日益增长的旅客需求和枢纽运营条件,全球主要 “一市多场” 的分工正在朝“国际+国内”的方向演进,例如东京羽田、伦敦盖特威克、巴黎奥利等原本以国内航线为主的次级机场近年来不断加大国际运力投入,上海浦东机场则逐步补充国内航线,虹桥机场呈现出再国际化趋势。

“国际+国内”的枢纽模式适用于拥有庞大腹地市场的超大型城市,从而建立起国内支撑国际的枢纽网络体系。综合考虑国土面积、腹地市场规模、经济发展水平、机场吞吐量和主基地航空公司战略等因素,中美两国更具有可比性,尤其是纽约“一市多场”的实践值得北京“双枢纽”借鉴。

一、纽约地区社会经济发展概况

纽约都市区之所以拥有多机场群与其人口密度和经济发达程度紧密相关。纽约都市区是美国人口总量和密度最高、经济体量最大的城市群,也是仅次于东京都市区的全球第二大都市区,GDP总量可排在全球主要经济体第10位,高于加拿大,仅次于意大利;人均GDP比全美都市区平均水平高55%。纽约都市区以金融保险和专业技术服务业为主导产业,金融产业产值占都市区近三分之一,同时房地产、媒体、时尚、旅游、生物技术和通信技术等产业高度发达;纽约都市区还拥有包括普林斯顿、耶鲁、哥伦比亚等常春藤名校在内的数百所全球知名高校,共同支撑了纽约地区1.36亿人次的航空旅客出行需求。作为世界级国际化都市区的核心,纽约市是世界最大的金融中心,拥有众多跨国的综合金融服务企业和庞大的高端公商务客源。根据全球著名的森纪念财团都市战略研究发布的《2019全球城市综合实力排名(GPCI)》,伦敦、纽约和东京继续包揽前3名,北京尚未进入前10。

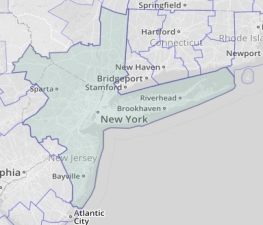

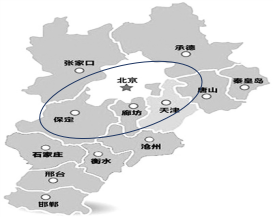

与京津冀核心区域相比,纽约都会区的面积和人口分别是京津冀的31%和38%,但是GDP总量和人均GDP则分别为2.2倍和5.7倍,详见图1和图2(整个京津冀地区则更低)。一方面说明京津冀地区还有相当大的发展潜力,另一方面也反映出京津冀地区赶超纽约都会区仍需时日,通过京津冀协同改变北京虹吸效应所带来的“环北京C型贫困带”任重道远。此外,纽约都会区还是美国第一大移民门户,是全世界外来移民出生人口量最大的都会区,比全美排名第二的西海岸的洛杉矶都会区高33%,具备庞大的国际航空市场基础,这与京津冀地区作为非海外移民地区有着本质差异。

图1 纽约都会区和京津冀核心区分布示意图

图2 纽约都会区和京津冀核心区社会经济情况对比(2018年)

注:数据来源于美国经济分析局(BEA)、美国统计局(U.S.Census Bureau)、中国国家统计局和地方统计局;美元对人民币汇率采用2018年12月31日中间价

二、纽约“一市两场”运营与管理模式分析

(一)地理区位特殊,客源分属两地

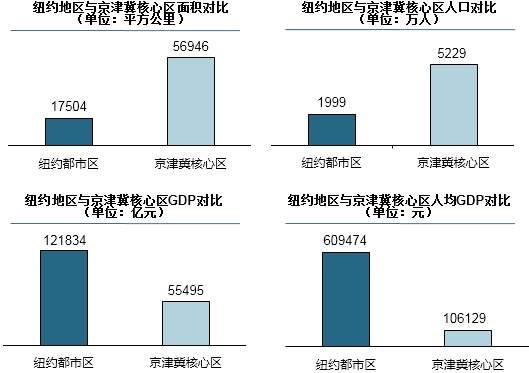

纽约地区共有三大千万级运输机场,其中肯尼迪机场坐落于纽约市皇后区的东南部,距离曼哈顿24公里,由于纽约市区交通拥堵严重,旅客到达机场的平均时耗时约70分钟。纽瓦克机场位于新泽西州纽瓦克市与伊丽莎白市境内(实际不属于纽约州),距离曼哈顿约26公里,旅客到达机场的平均耗时更短平均为49分钟,但纽约州的旅客前往新泽西州需经收费跨州公路。

图2 纽约地区3大机场的区位分布

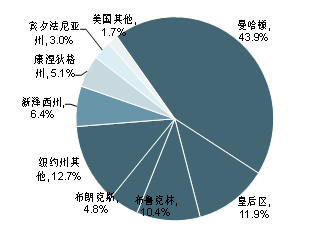

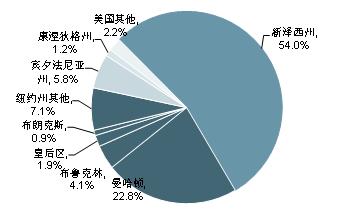

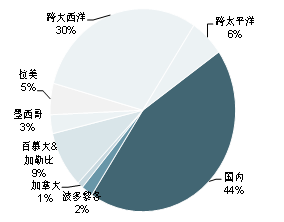

虽然同处于纽约都市区,但是肯尼迪机场和纽瓦克机场的主要客源分属于纽约州和新泽西州,实质上是服务于不同地区的两个机场。肯尼迪机场84%的客源来自纽约州,其中72%来自纽约市,来自曼哈顿的旅客占比达44%,且绝大部分为曼哈顿14-96大道中上城,其次为皇后区和布鲁克林,新泽西州的旅客仅占6%。纽瓦克机场55%的客源来自新泽西州,仅有37%来自纽约州,其中曼哈顿的旅客仅占23%,反映出两场客源辐射区(Catchment Area)的差异。

图3 JFK始发地客源分布结构 图4 EWR始发地客源分布结构

注:数据来源于纽约新泽西港务局

(二)轨道网络融合,辐射范围不同

肯尼迪机场主要通过轨道MTA连接纽约市内,旅客乘坐机场陆侧轨道Airtrain可在牙买加或霍华德海滩站换乘纽约地铁MTA直达曼哈顿中下城,轨道交通的使用比例为17%,高于纽瓦克机场的7%;另有三条机场巴士线路分别去往皇后区和纽约东部并可换乘地铁。纽瓦克机场侧重与城际轨道接驳,形成多式联运辐射周边地区,旅客乘坐机场陆侧轨道Airtrain在纽瓦克机场站可换乘美国国铁和新泽西城际轨道到达纽瓦克佩恩车站或者纽约佩恩车站两大换乘中心,前者可再换乘城际通往周边其他城市,后者即直达纽约佩恩车站所在的曼哈顿。纽约两场之间相距约50公里,通过区内轨道交通网络可经过3-4次换乘连通,但历时较长且使用率不高。

图5 JFK和EWR两机场相关轨道交通示意图

注:资料来源于纽约地铁

(三)机场定位明确,功能各有侧重

经历了早期行政干预和后期市场竞争两个阶段,纽约地区机场群形成了定位明确、差异互补的机场体系。肯尼迪和纽瓦克均运营国内和国际业务,但是肯尼迪以国际旅客和始发终到旅客为主,呈现出明显的国际门户机场特征;纽瓦克则以国内旅客为主且中转比例更高,为典型的“国内+国际”枢纽机场。

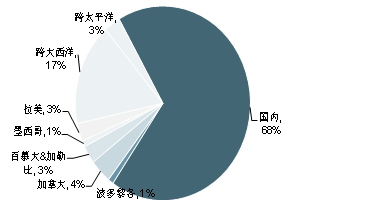

从业务量和结构来看,2018年肯尼迪机场的国际旅客量为3344万人次,占比高达56%,且在跨大西洋和跨太平洋两大国际远程市场占据显著优势,旅客量占比领先于纽瓦克16个百分点,且规模为后者的2.5倍;纽瓦克机场的国际旅客量为1463万人次,占比32%且呈持续增长态势。从中转比例来看,肯尼迪机场的始发终到旅客占比高达74%,中转旅客为26%,而纽瓦克机场分别为64%和36%,枢纽效应明显强于前者。从抽样调查统计得出的旅客特征来看,肯尼迪机场的休闲及因私旅客占比高达84%左右,公商务仅为16%,纽瓦克则分别为73%和27%(实际上更多的国内公商务旅客更倾向选择距离曼哈顿仅12公里的拉瓜迪亚国内OD机场)。上述数据充分反映了肯尼迪机场作为美国东海岸门户更多承担着国外游客进入美国第一站和纽约这一全球一线热门目的地的功能,而纽瓦克则对美国国内旅客则更具吸引力。

表1 纽约两场主要运营指标对比

|

指标 |

肯尼迪机场 |

纽瓦克机场 |

|

航空公司数量(个) |

81 |

35 |

|

旅客吞吐量(万人次) |

6162 |

4607 |

|

国内 |

2818 |

3144 |

|

国际 |

3344 |

1463 |

|

中转旅客比例 |

26% |

36% |

|

每周单向班次(班) |

4166 |

3882 |

|

国内 |

2535 |

3063 |

|

国际 |

1631 |

819 |

|

通航点(个) |

173 |

155 |

|

国内 |

62 |

80 |

|

国际 |

111 |

75 |

注:数据来源于DDS,2018

图6 2018年JFK旅客量结构 图7 2018年EWR旅客量结构

注:数据来源于纽约新泽西港务局

(三)基地航司分工,网络结构互补

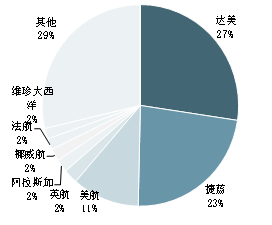

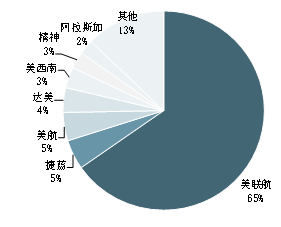

作为国际门户机场,肯尼迪机场各航空公司的份额较为分散,达美、捷蓝(总部所在地)和美航三家最大的航空公司份额分别为27%、23%和11%,合计占比61%,国外航空公司多在此开辟国际航线,驻场航空公司数量和通航点明显高于纽瓦克。作为国际枢纽机场,纽瓦克机场的市场集中度更高,主基地航空公司美联航自2015年撤出肯尼迪之后专注于打造纽瓦克枢纽,份额高达65.3%,远高于第二名捷蓝航空的4.8%,非常符合美国大型网络型承运人在枢纽机场“单一航主导”(Fortress Hub)的特征。

图8 2018年JFK各公司旅客份额 图9 2018年EWR各公司旅客份额

注:数据来源于纽约新泽西港务局

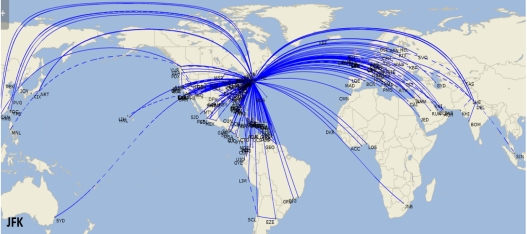

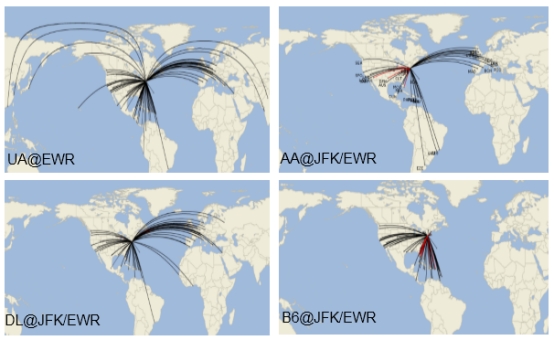

纽约两场的航线网络结构互补,基地航司各有侧重。肯尼迪机场的国际航点覆盖范围更广、日均航班量更高,在欧洲、拉美地区和东北亚(后者主要由外航执飞)的航点密度和频次明显高于纽瓦克;达美在肯尼迪的优势集中于西欧,美航集中于南美,捷蓝则为加勒比地区。纽瓦克机场的国际通航点逊于肯尼迪,但国内航点和频次明显高于后者;美联航在此建立了较为均衡的国内和国际航线网络,并且还覆盖其他三家公司所未涉及的亚洲市场。

图10 纽约两场的航线网络分布

注:数据来源于DDS

图11主要航空公司在纽约两场的航线网络分布

注:数据来源于DDS,黑色为JFK相关航线,红色为EWR相关航线

考虑到资本性支出和运营成本、两场中转便利性和枢纽规模效应等因素,主基地航空公司通常会选择在单一枢纽运营,但是为了扩大市场覆盖范围和满足高流量航线需求,通常会采取两场运营策略。纽约两场也存在相同情况,在运力投入前四大航空公司中,除美联航之外,达美、美航和捷蓝均实施两场运营(四家公司均在LGA有运力投入),并且呈现出“国内航线跨场但相对集中、国际航线基本一场”的运营格局。

表2 纽约两场前四大航空公司国内和国际航线运力分布情况

|

航空公司 |

公司属性 |

国内航线 |

国际航线 |

|

美联航 |

EWR主基地航 |

一场运营 |

|

|

达美 |

JFK基地航 |

两场运营 EWR15% JFK85% |

基本一场运营 EWR2% JFK98% |

|

美航 |

非基地航 |

两场运营 EWR24% JFK76% |

一场运营 |

|

捷蓝 |

JFK主基地航 (总部) |

两场运营 EWR19% JFK81% |

基本一场运营 EWR7% JFK93% |

注:数据来源于DDS,2018年

值得关注的是,纽约两场开通的国际远程航线共76条(5000公里以上),美联航、美航和达美三家本土航空公司执飞15个共飞航点(均为国际大型枢纽或门户点),重叠率为20%,每条航线为2-3家公司,在伦敦、巴黎、阿姆斯特丹等部分高流量航线上每家公司达到2-3班/天以上,其背后是庞大的市场作为支撑。纽约两场2018年的国际旅客量为4807万人次,其中国际远程航线旅客量为3147万人次,北京分别仅为2329万人次和909万人次(不含港澳台)。以欧洲市场为例,北京至上述共飞欧洲航点各单一市场流量仅为纽约至相同航点流量的20%左右,即使是北京至上述航点的合计流量仅为纽约至伦敦单一市场流量的65%。

表3 纽约两场国际远程共飞航点和美国本土执飞航空公司

|

区域 |

航点 |

AA |

DL |

UA |

美国本土承运人共飞数量 |

|

欧洲 |

阿姆斯特丹 |

|

√ |

√ |

2 |

|

巴塞罗那 |

√ |

√ |

√ |

3 |

|

|

布鲁塞尔 |

|

√ |

√ |

2 |

|

|

巴黎 |

√ |

√ |

√ |

3 |

|

|

都柏林 |

|

√ |

√ |

2 |

|

|

爱丁堡 |

|

√ |

√ |

2 |

|

|

罗马 |

|

√ |

√ |

2 |

|

|

法兰克福 |

|

√ |

√ |

2 |

|

|

伦敦 |

√ |

√ |

√ |

3 |

|

|

马德里 |

√ |

√ |

√ |

3 |

|

|

米兰 |

√ |

√ |

√ |

3 |

|

|

苏黎世 |

|

√ |

√ |

2 |

|

|

亚洲 |

特拉维夫 |

|

√ |

√ |

2 |

|

南美 |

波哥大 |

|

√ |

√ |

2 |

|

圣保罗 |

√ |

√ |

√ |

3 |

注:表3和上述分析数据分别来源于DDS和MIDT

(五)跨区协调发展,跨界综合管理

纽约港原分属于纽约州和新泽西州,缺乏基础设施整体规划,1921年两州提案获立法机关批准成立一体化大交通联合管理机构纽约港区管委会(后更名为纽约-新泽西港务局),管理层由两州各任命6名委员共同组成。港务局现统筹管理都会区的码头、隧道、桥梁、汽车总站、六大机场和快轨等综合交通设施的规划、投资、建设、管理及运营,拥有土地征用权和基础设施产权,具备跨区域协调和跨界综合管理能力。港务局为两州联合所属的公共机构(Bi-State Agency),类似“政企合一”,通过收取基础设施用户费用和发行债券收益实现自营自治和财政自主,并且可自主用于设施维护和改善,无州或地方税收支持,也无征税权利;此外还通过“公共设施私营合作关系”,广泛与政府、研究机构、企业以及财团合作筹集基础设施建设所需资金。在纽约地区一市多场协调发展方面,通过采取差异化收费标准、限制航程、限制最大起飞全重等多种手段,动态调整机场运量,积极引导航班分流,实现多场均衡协同发展。

三、 纽约模式对北京“双枢纽”的启示与建议

北京“一市两场”运营将打破中国民航长期以来“三分天下”的历史沿革,对全行业的发展格局产生前所未有的深远影响。北京“双枢纽”均定位为大型国际枢纽,与纽约两场在地理区位、客源辐射、综合交通、航司战略等方面高度相似,完全具备实现错位发展的条件,能够通过政策引导和市场行为实现“优势互补、独立运营、适度竞争”的共赢格局。

(一)功能差异定位,客源错位覆盖

基于北京“一核两翼”的城市定位,首都机场定位为中国第一门户、门户复合型枢纽和世界级枢纽,服务首都“四个中心”核心功能,目标客户应侧重于以北京为始发和目的地的公商务旅客和主城区旅客,同时通过提质增效举措释放国内国际中转和国际互转市场潜力。首都机场位于北京市近郊,可有效辐射首都核心区、城市副中心和环球影城,应加快推进机场至主城区和城际铁路联络线的规划和实施。大兴机场定位为“国家发展的新的动力源”和京津冀综合交通枢纽,重点承接非首都功能,服务京津冀协同战略和雄安新区发展,目标客户应专注于北京城南、雄安新区和京津冀腹地旅客,侧重全面保障支线、低成本及中转等各类过去未能有效满足的细分市场。大兴机场地处京津冀三地交界处,“五纵两横”的综合交通体系能够实现2小时圈覆盖京津冀主要城市,3小时辐射太原、青岛和沈阳等城市,具有首都机场不可比拟的集疏运优势,应通过大力推动空铁联运一体化模式创新实现对客源辐射区的全覆盖;市域机场快线侧重接入市域轨道交通网络,而不是直接深入主城区与首都机场争抢客源。

(二)遵循市场规律,避免政府过度干预

不同于国外渐进式的发展历程,北京“双枢纽”自诞生之日起便有着深刻的国家烙印,注定是市场和政府双重作用力交织推动的产物,最能代表中国的制度特征。前期机场建设可以是国家力量主导下创造世界奇迹的政府行为,但是后续机场运营尤其是航空公司作为参与主体则是建立在经济效益基础上的可持续的市场行为。北京“双枢纽”发展战略的实施应在政府引导下更好地发挥市场作用,尊重客观现状、市场规律和行业发展规律,尊重主基地航空公司的发展意愿和枢纽战略,充分发挥“看不见的手”的作用,而不是“看得见的手”过度干预。尤其是对于国际航线的发展,北京与纽约在经济和市场基础方面现阶段尚不可同日而语,北京经过60余年的发展,国际旅客量和国际远程旅客量仅为纽约的40%和30%,北京“双枢纽”不宜盲目追求国际旅客量,避免通过拆东墙补西墙或者不公平补贴,大干快上、一步到位建成两个等量级的国际枢纽。

(三)把握时点节奏,循序渐进实施

建议北京“双枢纽”战略应把握好时点节奏,分阶段实施。首都机场拥有连接欧美、打造东北亚国际大型枢纽的得天独厚的最佳地理优势,是最有潜力代表中国参与国际竞争的世界级枢纽,有望通过提质增效再造第一国门。第一阶段,建议在航权、时刻等资源投入上保障首都机场进一步完善网络宽度和厚度的发展需求,将最具备条件的首都机场率先打造为世界级枢纽,作为民航强国战略实施的标志性成果;第二阶段,随着雄安新区建设的不断推进,京津冀航空市场需求的释放,以及综合交通体系和周边配套保障资源的完善,进一步发挥好大兴机场“新的动力源”的作用,最终实现北京“双枢纽”两翼齐飞。

(四)网络各有侧重,形成适度竞争

根据目前国际航权分配和市场准入政策,一类国际航线和二类非远程国际航线已不限制承运人数量,占国际运量四分之三以上的港澳台和国际中近程航线已基本全部放开。北京目前中方承运人运营的75条国际航线中,37条无承运人限制,比例高达50%,“适度竞争”的核心应体现在二类远程航线。建议局方在新的航权管理规定基础上谨慎权衡承运人准入条件,并适当控制两场二类远程航线的重叠度,避免双枢纽主基地承运人之间的非理性竞争和重复投入。在网络结构上,首都机场应专注于国内和国际的高频精品干线,突出欧美远程网络优势;鼓励大兴机场基地航空公司开辟差异化新航点,重点通过发挥东南航在东南亚市场的资源优势,弥补国航在首都机场的短板,扩大东南亚和南亚经大兴机场中转至北美的市场规模,将北京的地理区位优势转化为市场优势,同时大力开发国内支线进京市场、国际中近程市场和“一带一路”沿线市场,与首都机场的航线网络相互补充和支撑,共同提升“双枢纽”的通达性。

(五)多措并举引导,有序跨场运营

北京“双枢纽”主基地航空公司中的东航和国航均实行两场运营,机场应多措并举引导航空公司有序跨场运营。一是尽可能控制跨场运营航点。在两场航线网络差异化的前提下,国内航线适度跨场,但国际航线尽量单场运营;跨场运营的主基地航空的同一航点应确保单场运营,降低旅客走错机场的概率。二是两场航班采用差异化代码。两场航班号采用独立编码的差异化方式予以区别,协助旅客更易区分出发机场。三是两场之间避免跨场中转。主基地航空公司应专注于在一场打造中转枢纽,发挥枢纽的规模效应,另一场侧重于始发终到业务,避免跨场中转所带来的管理难度增加、MCT延长、旅客体验不佳等问题。对于争议较大的两场联通问题,全球主要“一市多场”建设两场联络线的案例不多见,东京、巴黎主要通过地铁网络连接,纽约经验亦是如此,并且北京两场定位也不同于上海和成都,从功能角度考虑,联络线不宜定位为两场中转,而应侧重旅客走错机场补救、大面积航班延误和极端情况分流等。

(六)创新合作模式,建立双跨管理机构

纽约新泽西港务局一体化大交通联合管理机制能一方面能够保持基础设施的“中性平台”功能,且重在补偿成本并不追求过高的投资回报,避免上下游交叉垄断带来的歧视或差别对待,以及上游垄断损害下游竞争性运输企业和消费者利益;另一方面能够统筹制定综合交通整体发展规划,便于各种运输方式有效衔接。当前我国民航拥有“一市两场”的京沪蓉三地机场均由各地机场集团统一管理,空管、联检和航油等相关驻场保障单位也都实行分场运行、一体化管理,民航内部现有的产权归属和管理机制较为顺畅,机场集团可以考虑从旅客满意度、航班准点率、劳动生产率等方面建立考核机制,推动两场效益和效率实现良性竞争。制约“双枢纽”发展的体制机制瓶颈主要在于京津冀三地跨行政区划和民航、公路、铁路以及地方政府等跨行业管辖的条块分割。建议以轨道交通为突破口,在京津冀三地和国家铁路总公司共同出资成立京津冀轨道交通投资公司的基础上,整合现有京投、京城/快轨、建管等规划和运营公司,组建综合性轨道交通建设和运营集团,进一步加强决策效率和管理职能,统筹负责北京两场相关的高铁、城际铁路、机场快轨等建设规划和投资、收费政策和标准以及日常运营管理,借助地方政府和大交通力量打造中国民航“一市两场”综合交通协调发展的典范。(作者:贾云 中国航空集团有限公司规划发展部)