基于双主体视角的中国三大枢纽与全球成熟枢纽核心要素对标研究与思考

摘要:本文从主基地航空公司和机场枢纽建设双主体的视角出发,在梳理全球成熟枢纽成功的核心要素基础上,通过将中国三大枢纽与全球成熟枢纽对标,聚焦深入剖析航线网络、基础设施和陆侧综合交通三大核心短板要素,重点从政府支持要素方面提出打造世界级枢纽的建议。

国家、民航“十三五”规划以及《新时代民航强国建设行动纲要》均明确提出要“提升北京、上海和广州机场国际枢纽竞争力,建设京津冀、长三角和珠三角粤港澳世界级机场群”。世界级机场群以世界级枢纽为核心,将北上广三大枢纽打造为世界枢纽是是实现“两步走”战略和民航强国“一加快两实现”进程强有力的支撑。研究全球成熟枢纽的发展经验,探索中国三大世界级枢纽的实现路径,是新时代建设民航强国的必然要求。

当前中国民航掀起了新一轮枢纽建设高潮,政府部门、航空公司和机场从不同的立场和视角出发,往往存在“一个枢纽、各自表述”的现象。作为机场管理机构的机场方和属地政府致力于以大型国际机场为引擎带动经济增长和对外交往,着重强调基础设施提升与便利化措施与政策等,往往追求机场的总体吞吐量和国际旅客量;作为网络搭建主体的主基地航空公司,着重强调航班衔接与经济效益,更关注自身的枢纽运营规模和中转效率。笔者认为,从行业整体发展角度而言,机场和主基地航空公司是枢纽建设的双主体,两者相辅相成、缺一不可。本文从枢纽建设双主体视角出发,在梳理全球成熟枢纽的核心要素的基础上,聚焦于从枢纽航线网络、基础设施和陆侧综合交通三大核心短板要素,深入剖析当前中国三大枢纽的问题,从相关政府支持要素方面提出打造世界级枢纽的建议。

一、全球成熟枢纽成功的核心要素构成

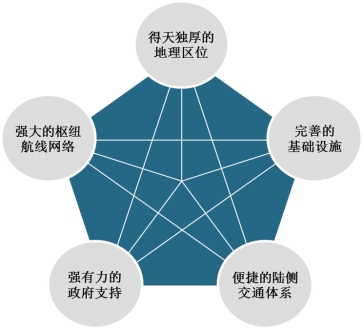

全球成熟枢纽通常具备地理区位、航线网络、政府支持、陆侧交通和基础设施等五大核心要素,各要素之间相互作用构成不同的枢纽特征,更重要的是机场、主基地航空、驻场保障单位以及政府部门等相关参与方只有上下齐心、左右齐一、通力合作才能发挥出各要素的综合效能。

图1 全球成熟枢纽成功的核心要素模型

地理区位是枢纽成功的先天条件,往往可遇而不可求,例如中东三大承运人正是凭借迪拜、多哈和阿布扎比得天独厚的地理区位优势实现八小时航程辐射覆盖世界75%的人口。航线网络是枢纽的基础载体,机场的航空旅客服务功能和带动社会经济发展功能归根到底依托于航线网络,全球成熟枢纽均依托于主基地航空公司所搭建的强大的航线网络作为支撑。政府支持是枢纽成功的重要保障,枢纽竞争的背后是国家实力之间的较量,通过发挥时刻、航权、资金等资源聚合效应和政策引导体现国家战略和国家意志,“国家主义”在中东承运人的快速崛起中功不可没。陆侧交通是枢纽集疏运能力的关键,对于超大型枢纽机场而言尤为重要,特别是在“一市多场”竞争格局中对客源吸引力起着关键性作用,当前建设以机场为核心的综合交通枢纽更是对陆侧交通提出了更高要求。基础设施要素是枢纽的基本保障能力,以飞行区跑滑系统、航站区楼体构型、配套保障资源以空管系统等为核心,从根本上决定着枢纽机场的容量、效率和竞争力。

二、中国三大枢纽与全球成熟枢纽的核心要素对标分析

作为全球第二大民航市场,中国民航的北上广三大枢纽和三大航均已分别跻身全球前10大机场和全球10大航空公司,但是与世界级枢纽相比,航线网络、基础设施和陆侧交通三个核心要素尚存在短板,具体表现为枢纽机场“有规模缺功能”、主基地航空公司“有网络缺中转”。

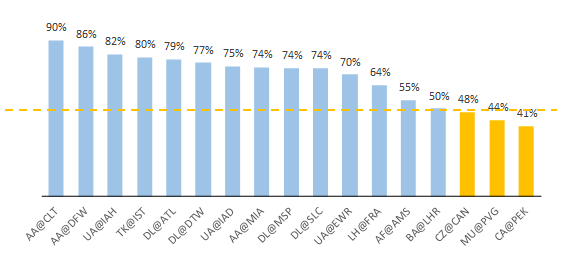

(一)航线网络要素之主基地公司枢纽份额与中转效率不高

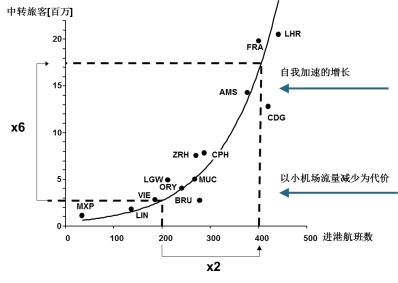

主基地航空公司的枢纽运营规模、航线网络的广度和密度、中转规模等枢纽软实力从根本上均取决于时刻这一主基地航空公司的生命线,时刻份额是枢纽竞争力的集中体现。目前,三大航在各自主基地的份额均未占据主导地位,尤其是国航在北京面临更为激烈的竞争,时刻份额为三大航最低仅为41%。全球成熟枢纽的主基地航空公司在主基地的份额普遍在50%以上,其中欧洲为50%-70%,美国则普遍在70%以上。根据行业经验,枢纽具备较强的规模效应,主基地航空公司的航班数量增加2倍,航班衔接可以增加5至6倍。

图2 三大航在各自枢纽的时刻份额与全球成熟枢纽对比

注:数据来源于DDS,2019年全年

图3 欧洲成熟枢纽航班量与中转旅客之间的关系

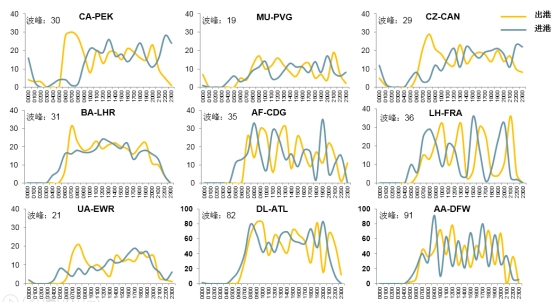

从航班波数量和结构来看,全球大部分成熟枢纽的航班波为4组以上,其中美航在达拉斯和法航在戴高乐则分别高达8组和6组,而国内三大航由于所在枢纽机场时刻资源饱和,机场通过持续的削峰填谷来增加容量,航班波均已不明显。成熟枢纽均呈现出典型的锯齿状航班波结构,且波峰波谷振幅突出,尤其是美国枢纽峰值高达80-90班,为中转旅客提供了充足和高效的衔接机会,反映出典型的枢纽特征;国航与南航的航班波结构较为相似,峰值仅出现在早出港和晚到港,且晚到港高峰先于早出港5小时以上,日间运行阶段基本维持窄幅波动(英航在希斯罗因时刻稀缺更为突出),不利于旅客的高效中转。

图4 三大航在各自枢纽的航班波与全球成熟枢纽对比

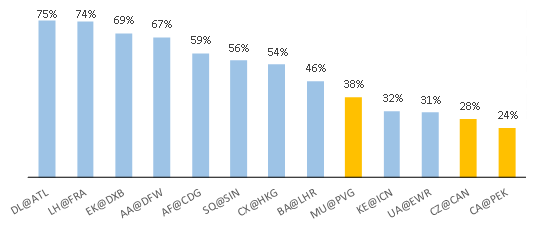

注:数据来源于DDS,2019年6月

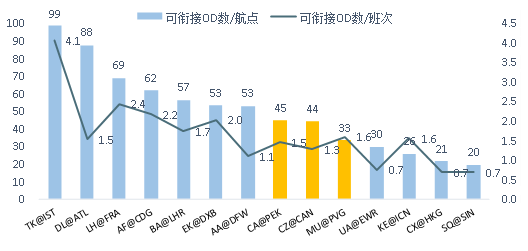

从枢纽衔接效率来看,三大航的水平基本相当,其中国航在首都机场的1个航点可以创造45个可衔接OD,1个航班创造1.5个可衔接OD,但是由于线航班频次不高所产生的有效OD需求不足、枢纽硬件功能先天不足导致中转时间过长等原因,国航在首都机场的中转旅客规模仅为800万,中转比例为24%,反而落后于东航在浦东以及和南航在广州的水平,且近年来的中转旅客增速也不及后两者,距离全球成熟枢纽的主基地航空公司差距更大。值得关注的是,东航近年来逐步摆脱“一市两场”的阵痛期,与浦东机场共同发力推进枢纽建设,中转比例已达到38%,在国内主要机场均处于领先水平。

图5 三大航在各自枢纽的衔接效率与全球成熟枢纽对比

注:数据来源于DDS,2019年12月典型周

图6 三大航在各自枢纽的中转旅客比例与全球成熟枢纽对比

注:数据来源于DDS,2019年1-11月

(二)基础设施要素之枢纽保障能力和枢纽功能不完善

三大枢纽机场近年来经过分期扩建,枢纽保障能力和服务水平不断提升,但是受先期设计理念灵活性不足、市场需求过快增长等综合因素影响,仍存在枢纽保障能力不足、枢纽功能不完善等问题,主要体现在跑道容量、机位资源、航站楼构型和旅客流程、行李流程等方面。

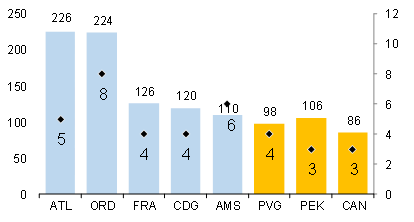

在跑道容量方面,受空域资源紧张因素影响,国内三大枢纽机场的局方批复的小时容量标准均低于实际高峰小时架次,对比欧美成熟枢纽机场,在跑道使用容量和效率上还存在提升空间。作为旅客吞吐量过亿且仅次于美国亚特兰大机场的全球第二大机场,首都机场拥有3条宽距平行跑道,批复小时容量标准为88架次,实际的高峰小时起架次可以达到106,长期处于超饱和运行状态;亚特兰大机场有5条平行跑道(2组近距+1条宽距),高峰小时架次高达180-226架次。为进一步提质增效,首都机场2019版总体规划中提出在现有东西两条跑道外侧各加一条近距跑道,但是受噪声和征地因素制约,北京两场未来仍然面临如何提升跑道可运行容量的挑战。上海浦东和广州机场2019年的旅客吞吐量均为7000万级,批复小时容量标准也都低于实际高峰小时架次。浦东机场是中国目前唯一一座现状拥有5条跑道的机场(2组近距+1条宽距),广州机场虽然现有仅3条跑道(1组窄距+1条宽距),但三期扩建工程完成后将达到5条跑道(1组915米中距+1组窄距+1条宽距),两者的跑道容量相对更充足,但后者面临粤港澳大湾区空域资源限制的瓶颈。

图7 三大枢纽机场的跑道数量和高峰小时起降架次与全球成熟枢纽对比

注:数据来源于ACI,2018年;民航局,2017年(尚未公布2018年数据)

在机位资源方面,三大枢纽机场近年来快速发展导致普遍面临近机位明显不足,主要表现为宽体机近机位紧缺、过夜航班数量大导致晚到达早出发均停靠远机位、靠桥率长期偏低等特点,其中国航在首都机场的高峰月靠桥率仅为74%。浦东机场S1和S2卫星厅、广州机场T2的陆续投入运营,以及后续浦东机场四期和广州机场三期T3和卫星厅的扩建,将使近机位和总机位资源持续得到改善,尤其是东航在浦东机场卫星厅投运后借助T1和S1联合运行,靠桥率已大幅提升至85%。此外,在联检单位监管政策要求下,主基地航空公司的国内国际串飞航班不能停靠近机位,或者即使靠桥旅客也需乘坐摆渡车回到主楼。浦东机场T2和S1卫星厅、广州机场T2已建成部分国内国际可转换机位,能够实现在预留国内国际业务的发展弹性、满足旅客同楼中转需求的同时,在很大程度上有效缓解了这一矛盾,而首都机场尚属空白。

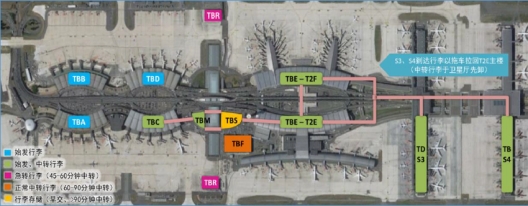

在航站楼构型和旅客流程方面,浦东机场T1主楼经过扩容和流程改造,再加上S1卫星厅和可转换机位的搭配使用,东航在浦东机场的中转旅客流程和效率均得以显著提升和优化;浦东机场采用中央航站区布局在两组近距跑道之间的规划,航站楼间跨航司旅客中转流程更为便捷。广州机场情况基本类似,T1的枢纽功能也存在不足,广州机场自2012年开始启动规划设计T2直至2019年投运,与南航经过了充分的研究和沟通,建成投运后的T2更能够更好地满足基地航空公司的枢纽运行要求,中转旅客流程明显更加便捷。首都机场早年在规划T3时对枢纽中转功能考虑不足,T3C主楼附带T3D和T3E两个卫星厅概念的独立建筑单元构型设计,导致旅客步行距离长、中转流程过于复杂,衔接紧张或错失中转旅客的比例较高,航班大面积延误下问题更加凸显。对比三大枢纽机场的航站楼设施不难看出,由于航空市场一直处于动态的变化发展状态,航站楼构型和旅客流程的规划设计理念、发展和运行灵活性在相当长的周期内对枢纽功能起着决定性作用。

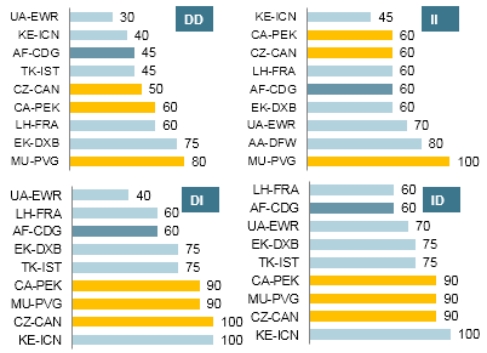

在行李保障流程方面,行李系统通常是影响枢纽功能、制约MCT的瓶颈。三大航在各自枢纽的MCT与全球先进枢纽仍存在差距,尤其是国内国际互转均为90分钟以上。浦东机场T1主楼和S1卫星厅均有独立的行李系统,楼间运输未同步建设地下高速行李传输系统,而是采用行李拖车解决,行李运行效率还有待进一步提升。首都机场T3三个单元楼体之间的跨度远超构型相似的香港机场和业务量相当的亚特兰大机场,行李中转保障难度更大;同时行李系统缺失回传和部分分拣功能导致运输效率不高。此外,不同于浦东和广州的行李安检前置模式,首都机场五级安检后台安检导致卡扣行李数量多,加之人工开检效率低,中转行李迟运率难以在短期内有效解决。

图8 三大航在各自枢纽的MCT与全球成熟枢纽对比

注:数据来源于OAG,2018年;MCT为主基地航空公司实际运行最小值

以法航在巴黎戴高乐机场T2的行李系统为例,法航在T2设立了专用于枢纽行李处理的设施设备,包括TBA/B/D独立行李系统、TBR独立急转行李分拣、TBF独立中转行李分拣,提高了航班中转间的行李运输处理效率。为了进一步整合T2各楼内的行李处理设施,提高系统联动和兼容能力,T2还建设了包括始发行李分拣、中转行李分拣、行李存储系统在内的整合行李系统,实现T2行李处理高度自动化、中转行李处理专门化、系统运行集成化,助力MCT达到45/60/60/60分钟,为法航枢纽运营打下了坚实的基础。

图9 法航在巴黎戴高乐机场T2的行李系统示意图

(三)陆侧综合交通体系要素之轨道交通能力待提升

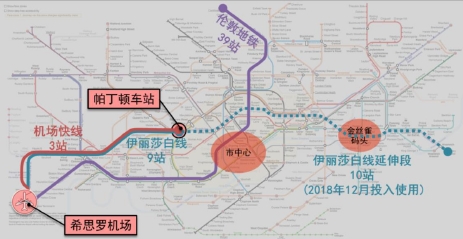

根据全球成熟枢纽的发展经验,航空枢纽通常是以机场为核心集高铁或城际铁路、市域地铁、高速公路等多种交通方式于一体并辐射周边区域的综合交通枢纽,其中高效率、大容量的轨道交通是提升集疏运能力的关键。全球7000万级以上的伦敦希斯罗、巴黎戴高乐、东京羽田、香港等大型国际枢纽的轨道交通使用比例均在25%以上,中国三大枢纽则普遍偏低。以伦敦希斯罗机场为例,现有3条快慢结合的轨道交通线路辐射伦敦市中心、CBD等区域。机场快线设置三站,15分钟可到帕丁顿站;伊丽莎白线(现TFL RAIL)共9站,30-50分钟可到市中心,未来路线延伸贯穿市中心至东区,将进一步加大辐射范围;伦敦地铁慢线共设置39站,60分钟到市中心,并向北延伸至伦敦市北区。

图10 伦敦希斯罗机场轨道交通线路

上海虹桥综合交通枢纽是亚洲最大的综合交通枢纽,空铁联运无缝对接迄今仍是国内独一无二的优秀典范。浦东机场目前拥有地铁2号线和磁悬浮共2条轨道线路,轨道交通使用比例约为10%,其中2号线调整运行方案后可实现中转旅客在浦东和虹桥两场之间直达,但是仍需历经30站、耗时90分钟。规划于2024年建成投运的机场联络线将使两场之间的中转时间缩短至40分钟,不仅可与多条既有或规划的轨交形成换乘,后续还将建成国内首条与国铁网络互联互通的市域铁路,进一步提高浦东机场在长三角的辐射能力。

广州机场目前仅有一条地铁3号线与机场接驳,同样面临速度慢、站点多、客流大的问题。广州南站作为核心高铁枢纽与机场距离50公里且仅有经停30站的慢线地铁连接。规划未来在广州机场站(T3航站楼)引入4条高铁(正线引入广河高铁、广深第二高铁,联络线引入广湛高铁和广中珠澳高铁)、2条城际铁路(穗莞深城际、广佛环城际,其中穗莞深城际铁路直接连通深圳和广州两大机场)和2条地铁(18号线和22号线),届时广州机场将接入国家高铁网和粤港澳大湾区城际网络,进一步辐射大湾区和周边省市区域。

首都机场的陆侧综合交通体系尚不健全,《北京城市总体规划(2016年-2035年)》和轨道建设二期、三期专项规划目前均未涉及首都机场及周边地区。现有的地面综合交通中心(GTC)仅能接驳汽车和机场快轨(轻轨),无法引入高铁、城际铁路(重轨)。不同于中转旅客比例高达65%的亚特兰大机场,首都机场的始发终到旅客占比高达90%,含通勤和接送人员日均出行人次近50万,是全球所有机场中陆侧集疏运压力最大的机场。目前首都机场与中心城之间仅一条机场专用轨道线路L1线(机场快轨),由于线路设计、收费价格以及与地铁换乘等原因,轨道交通使用比例仅12%。随着近年来国内机场新改扩建速度加快,国内前10大主要机场在轨道建设方面也已领先于首都机场。

表1全球主要成熟枢纽轨道交通使用情况对比(2018年)

|

机场 |

吞吐量(万人次) |

距市中心距离 (km) |

公共交通比例 |

轨道交通比例 |

多式轨道 |

||||

|

高铁 |

城际 |

快轨 |

地铁 |

捷运 |

|||||

|

希斯罗 |

8013 |

24 |

38% |

25% |

|

|

√ |

√ |

|

|

戴高乐 |

7223 |

26 |

48% |

32% |

√ |

√ |

√ |

|

√ |

|

法兰克福 |

6951 |

11 |

34% |

28% |

|

√ |

√ |

|

|

|

东京羽田 |

8750 |

14 |

70% |

47% |

|

√ |

|

√ |

|

|

东京成田 |

4260 |

60 |

70% |

45% |

|

√ |

√ |

|

|

|

香港机场 |

7407 |

35 |

71% |

25% |

|

|

√ |

|

|

|

北京首都 |

10098 |

25 |

24% |

12% |

|

|

√ |

|

|

|

上海浦东 |

7405 |

46 |

49% |

10% |

|

|

|

√ |

√ |

|

广州白云 |

6979 |

40 |

45% |

19% |

|

|

|

√ |

|

三、相关思考与政策建议

(一)优化核心资源配置,增强世界级枢纽软实力

建议局方和机场坚持枢纽导向原则,转变长期以来为追求内部竞争和相互制衡在同一大型枢纽机场扶持双/多主基地航空公司的传统观念,将战略性时刻资源向有利于提高枢纽竞争力的核心主基地航空公司倾斜,支持其加大对枢纽机场的运力投入,完善枢纽的全球航线网络布局,提高国内、国际干线频次,优化枢纽航班波结构,增加中转衔接机会并更好地满足有效的OD需求,充分发挥时刻资源的聚合效应和航线网络的规模效应,增强世界级枢纽的软实力。此外,建议局方考虑建立航空公司之间的时刻交换机制,推动枢纽机场时刻资源利用效率最大化,更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

(二)聚焦完善枢纽功能,推进枢纽机场提质增效

建议政府主管部门通过民航发展基金和国家专项债券重点加大对三大枢纽机场改扩建的支持力度,着力完善机场的枢纽功能,从过去的高速发展转向高质量发展,从注重数量和增量转向注重质量和效率。在如期实施浦东机场四期和广州机场三期扩建工程的同时,对于枢纽硬件和枢纽功能短板最突出的首都机场,建议以2019版总体规划修编和落实与地方政府关于高质量发展的战略合作协议为契机,引领机场提质增效,再造第一国门。大力推动轨道R4北段、航站楼间联络线等陆侧综合交通体系优化,引导机场和主基地航空公司利用好大兴机场转场窗口期,加快推进四跑道建设、东西区航站楼功能优化、行李系统改造、飞行区效率提升,重点通过推动T3D国内国际可转换机位改造完善东区枢纽功能,并将此作为中转流程优化的突破口和国内大型机场旅客流程优化的试点。(由于涉及未公布规划,本文暂不详述)

(三)跨界融合相互支持,推动建立更紧密的合作关系

国内机场方在规划设计阶段通常会征求主基地航空公司意见,但由于术业各有专攻,航空公司缺乏机场规划设计人才,很难提出系统化、专业化需求,待机场投入运营后暴露出旅客流程和资源布局方面的缺陷,双方相互推诿、抱怨的情况时有发生。建议枢纽机场和主基地航空公司要从战略目标、规划设计到日常运营建立全方位、多层次的合作关系,形成真正的利益共同体和命运共同体。双主体的合作要尝试从传统的业主方征求用户方的需求转变到相互支持、跨界融合,主基地航空公司应借助专业力量更加积极主动深入研究机场中长规划、功能定位、流程设计和资源布局等,以便从使用者的角度提出前瞻性需求,同时配合机场向行业主管部门共同发声争取配套政策支持。

(四)创新机场运营管理模式,提高枢纽机场运营品质

中国民航长期以来普遍采用机场方规划、建设、运营航站楼的传统模式,美国机场的航站楼由主基地航空公司运营则较为普遍。以纽瓦克机场为例,纽约-新泽西港务局授权美联航拥有C航站楼的商业经营权,航站楼商业业态丰富,美联航投放6000个IPAD覆盖全航站楼,集成航班信息查询、点餐和娱乐等多项自助功能,并能够实现用美联航里程结账。随着“互联网+”和大数据在民航业的广泛运用,航空公司参与机场航站楼运营能够发挥其通过全球网络在枢纽机场汇聚流量的独特优势,实现基于旅客全旅程的大数据分析和场景化推荐的精准营销和个性化服务。建议探索将三大枢纽机场主基地航空公司所在航站楼交由其独立运营,机场与主基地航空公司通过签署租赁协议提供基础性公共服务,航空公司负责航站楼休息室、值机、商业等资源设计与个性化服务提供。

(五)深化机场管理体制改革,促进多方联动形成合力

当今全球民航业大型枢纽之间的竞争已不仅仅是枢纽机场联合主基地航空公司之间的竞争,而是汇集了行业主管部门、属地政府、联检单位、空管,以及发改、财政、国土、环保等国家相关部委等合力的国家实力之间的竞争,考验的是战略洞察能力、资源整合能力、跨界协调能力。对于当前管辖关系非常特殊的首都机场,建议民航局进一步深化机场管理体制改革,建立适应现代综合交通运输发展趋势的机场综合体运行管理体制机制。一方面以首都机场作为国内大型枢纽机场的试点,鼓励机场和主基地航空公司建立以股权为纽带的更深层、更紧密的合作关系;另一方面深入推进民航属地化改革,理顺局方与首都机场的产权关系,充分调动属地政府在推动民航发展中的重要作用,给予机场和所有驻场保障单位在陆侧交通、人才落户、后勤保障、特殊航线发展等方面的财政和税收优惠支持,同时将枢纽机场的规划全面与城市总体规划融合,发挥好首都机场服务首都核心功能的定位。(作者:贾云 中国航空集团有限公司规划发展部)