由中美航图差异看未来我国民航管制区划设理念的转变

摘要:本文从技术细节对比了中美两国关于民航管制区划设模式的特征差异,详细阐述了产生这种差异的原因以及可能带来的问题,大胆提出了未来我国民航管制区划设理念的调整方向,并对其可行性进行简要论证,为新时期、新形势下我国民航管制区总体布局优化提供了研究基础。

中国民航自“十五”以来进入了一个高速发展的黄金期。也是从彼时,中国民航开始着手兴建大型区域管制中心,北京、上海、广州、西安、成都、沈阳、三亚、乌鲁木齐8大区域管制中陆续建成后,为民航发展做出了巨大贡献。当前,我国正处于加快从航空大国向航空运输强国迈进的关键时期,比较中美两国关于民航管制区划设模式的异同,思考和探讨其背后的理念与方法,对推进我国民航高质量发展有着重要参考价值。

一、中美划设现状对比

截止目前,中国民航共划设有15个高空管制区、28个中低空管制区,其对应的区域管制单位呈现多种类型。

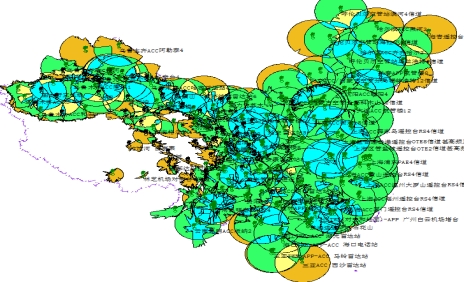

图1-1 我国民航高空管制区总体现状

第一类是现有8个大型区域管制中心即北京、上海、广州、西安、成都、沈阳、三亚、乌鲁木齐,这一类管制单位的管辖范围是在其原有空域基础之上,通常以某一高度为下限又横向接管了部分周边管制区的高空空域,例如北京区管接管了太原、呼和浩特、济南、郑州高空,上海区管接管了合肥、南昌、厦门高空,广州区管接管了武汉、长沙、桂林高空,成都区管接管了重庆、贵阳高空……等等,形成了类似T型结构的整合后高空管制大片区(图1-1以红色边框标注);第二类是上层高空被接管、仅负责一定高度以下空域的局部中低空区域管制室,如济南、郑州、合肥、南昌、武汉等,不过这一类管制单位的职能属性依然属于区域管制;第三类是保持相对独立承担高空及中低空管制职能的区域管制室,如大连、青岛、南宁、昆明、兰州、海拉尔(图1蓝色圆圈标注所在区域)。

美国国家空域系统包括521个机场塔台、284个雷达终端管制中心、21个航路管制中心,其航路管制中心与我国区域管制中心作用和地位类似,主要负责指挥航路飞行的航班,将其移交给相邻的航路管制中心或终端管制中心。然而,中美两国在民航管制区的划设细节上呈现出两种截然不同的特征,要更加直观地比较这种区别,从两国民航公开发布的标准航路图上便可以管窥豹。

(一)我国典型局部空域划设示例

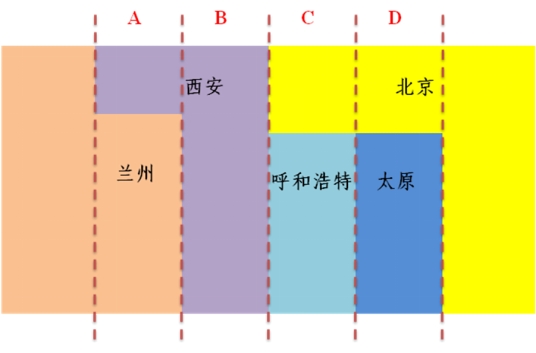

图1-2 我国民航管制区总览

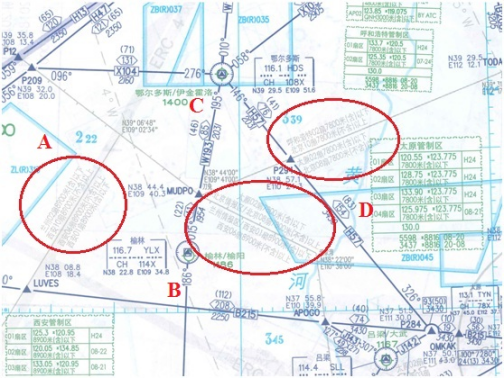

图1-3 中国民航航路图(图1-2红框局部)

以图1-3为例,A、B、C、D四块空域的管辖情况分别是:

A:8900米(含)以下属于兰州02扇,由兰州区域管制室管辖;8900米(不含)以上属于西安10扇,由西安区域管制中心管辖;

B:8900米(含)以下属于西安01扇,8900米(不含)以上属于西安06扇,均由西安区域管制中心管辖;

C:7800米(含)以下属于呼和浩特02扇,由呼和浩特区域管制室管辖;7800米(不含)以上属于北京10扇,由北京区域管制中心管辖;

D:7800米(含)以下属于太原02扇,由太原区域管制室管辖;7800米(不含)以上属于北京08扇,由北京区域管制中心管辖。其垂直剖面示意图如下:

图1-4 红框局部地区空域垂直剖面示意图

(二)美国典型局部空域划设示例

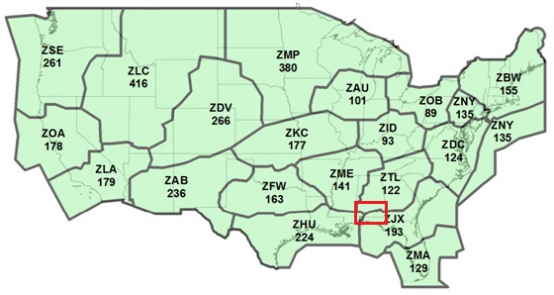

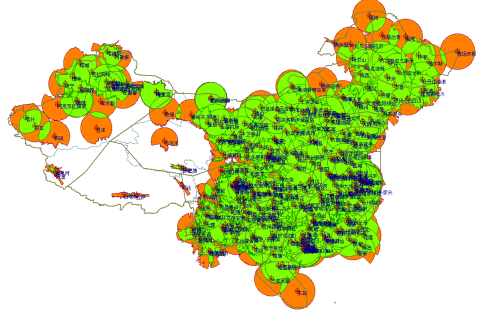

图1-5 美国民航管制区总览

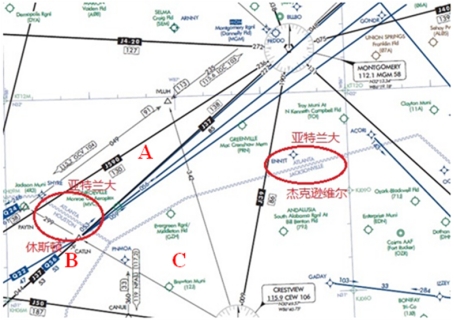

图1-6 美国18000英尺以上航路图(图1-5红框局部)(来源:FAA官网)

从上图所显示的航路图细节可以看出,亚特兰大(ZTL)、休士顿(ZHU)、杰克逊维尔(ZJX)航路管制中心的边界处,并没有标注任何高度信息,即从18000英尺(约5400米)以上均由各自对应航路管制中心指挥,垂直边界清晰且上下保持一致。其垂直剖面示意图如下:

图1-6 红框局部地区空域垂直剖面示意图

简而言之,美国国家空域由若干个并列的管制区块平行拼接而成,由各自对应的区域管制中心管辖。而我国区域管制中心的情况相对复杂,同一地区的不同高度层或分属于两个不同的管制单位,不仅“你中有我,我上有你”,而且在高空空域的接管与被接管的关系中,接管高度层界限也没有统一标准,有的接管7800米以上,有的接管8100米以上,还有的接管9800米以上。

二、差异的成因与带来的问题

当前我国民航管制区的划设现状,是随着中国民航发展形势和运行需求不断变化,历经相当一段长的时间逐步演化而成。可以说,这种“高空接管、做大做强”的理念是中国民航在当时的发展环境下适时作出的正确战略选择。其最主要的出发点,是要做强一体化运行,对辖区内的高空飞行进行统一指挥,逐步实现管制指挥一体化、设施设备一体化、管理模式一体化、安全责任一体化。在当时看来,高空接管能够带来诸多好处。一是能够减少区域运行的管制协调和移交,提高高空飞行的运行效率。在空管一体化改革之前,原先各个地方的空管中心(站)管理较为零散,空管整体运行缺乏统筹。因此,适当将高空空域连续成片,可以有效减少原来不同单位之间的协调移交,特别是在当时自动化系统尚不具备自动移交功能,协调和移交带来的额外工作量不容忽视。二是在人力资源相对滞后的情况下,可以缓解局部重点地区的保障压力。武汉地区是京广航路的咽喉要道,流量增长很快。广州接管武汉之前,武汉区域管制室约有40名管制员,日均保障架次在1000架次左右,工作强度较大。广州接管武汉之后,由于分流了高空运行,武汉管制室的日均保障架次降至500左右,工作强度回归到可接受范围。三是可以快速带动设备设施升级,促使运行标准规范统一。设备保障是高空接管的基础环节,为了实现接管后一体化运行,一方面需要对设备设施进行新建、搬迁、升级和改造,使得系统能够接入更多信号、覆盖更大范围和提高更可靠的服务;另一方面,以2008年为例,北京、上海、广州区域率先将最小雷达间隔调整为10km,其余地区管制室仍维持最小雷达间隔20km,随着高空接管的推进,可使得后续逐步纳入统一管辖的空域更快地推进管制间隔缩小,从而提升整体空域运行容量。此外还有很重要的一个原因,在中国民航规划并建设大型区域管制中心之后,需要给当时更加先进的大型空管基础设施赋予更多职责、发挥其更大作用。从实际效果来看,以8大区域管制中心为主、若干区域管制单位为辅的区域管制指挥整体格局,极大地提高了我国空中交通管理的综合保障能力,也支撑和见证了中国民航近二十年的飞速发展。

然而,当中国民航迈向高质量发展的新历史阶段,这种趋向于集中和聚拢的划设模式不可避免地出现了一些新问题、带来了一些新矛盾,需要我们审慎分析。首先,随着时间的推移,以北京、上海、广州为代表的大型区域管制中心运行风险持续走高,安全压力越来越大。2019年北上广区域日均飞行保障量分别达到了5867、6399和6306架次,日高峰架次均已突破6000。日均流量前20位的扇区有95%集中在华北、华东、中南,最繁忙的20个扇区中有18个扇区小时高峰流量超过容量基线,平均超容比例达到32.5%。其次,现有这些不同类型的区域管制单位之间除了水平方向上的管制协调和移交外,还存在垂直方向上的管制协调和移交,导致运行协调关系愈发复杂。例如在武汉地区飞行的航班,如果要穿越7800米改变高度,以前是一家单位不需要电话协调,而广州接管武汉高空之后,改变高度就变成需要进入另一家管制单位负责的空域,必须通过电话协调。加上不同区域、不同高度上的运行限制,经常导致流控措施层层加码,使得整体运行效率受到影响。第三,自动化系统几近饱和,保障能力突破阈值将带来额外风险。近十年民航运输量以年均超10%的速度持续快速增长,北上广三大区管的自动化系统运行保障能力相继突破设计目标,系统规模已日趋庞大、接近极限。如上海区管自投产以来,管制扇区从5个增长至36个,管制人员数量从143人增加至400余人,现有2000平米管制大厅和900平米设备机房已不再具备升级扩容能力。况且,如此体量的管制中心,如遇重大系统性风险,其它管制单位几乎无法完成紧急情况下的无缝接管和应急疏散,空管业务连续性将受到严重威胁,进而影响到民航安全运行全局。

三、未来划设理念的探讨

时至今日,中国民航以及空管的运行环境已经发生了翻天覆地的变化,通信导航监视保障能力越来越完善,自动化系统便捷程度越来越高,管制运行手段越来越先进,航路航线网结构越来越合理。因此,未来我国民航管制区的划设理念,理应有更加宏观的视角、更加统一的标准以及更加科学的方法,其中最关键的应是以下两个转变:

(一)边界垂直切割

边界垂直切割,即是要逐步纵向整合高空管制空域和现存中低空管制空域,将部分原先不同高度、分属不同单位间的垂直协调变为同一单位的内部协调,从而进一步提升空管整体运行效率和可用空域资源的利用率。

随着技术手段的不断进步,电子移交、自动拍发报文已成寻常,原先为减少水平移交而进行高空接管的收益已经越来越小,相反出现了越来越多航班不能按经济巡航高度层运行的现象。举例来说,一个航班在区域管制运行阶段,管制员都应根据其飞行计划将航空器安排到可获得最佳燃油效率的巡航高度层来巡航飞行。然而,由于近年来民航飞行流量增长较快,高空双向航路上要求较大的穿越间隔又进一步增加了空域资源供求矛盾,导致区域管制中心常常拒绝接收从中低空管制单位移交过来的航班,造成大量航班无法上升至经济巡航高度,业内俗称“压高度”。这种现象不仅影响了空域资源的使用效率,而且给航空公司带来了大量经济损失。根据估算,如果排除这种人为的高度层使用限制,每年全国将减少航班燃油消耗14600吨,降低航空公司燃油成本4860万元。

(二)统一高度下限

在边界垂直切割的前提下,统一高度下限意味着部分原先层叠的高空和中低空要进行合并,因此该问题可以转化为论证区域管制下限能否调整至更低高度(通常指6000米)的可行性问题。主要包含两个方面:

一是通信导航监视能力是否可以支持?答案是肯定的。从目前我国的通信导航监视保障能力来看,现有民航甚高频地空通信网、地基导航设施已基本实现了航路、航线、进离场程序及进近程序的全覆盖,随着星基导航技术的发展和我国北斗系统在航空领域的全面应用,完全可以解决现有地基导航设施的盲区问题,而在监视手段上,利用广播式自动相关监视对一次、二次雷达进行有效补充,基本可以满足民航对空中飞行动态的监视需求。因此,统一高度下限在技术保障上是可行的。

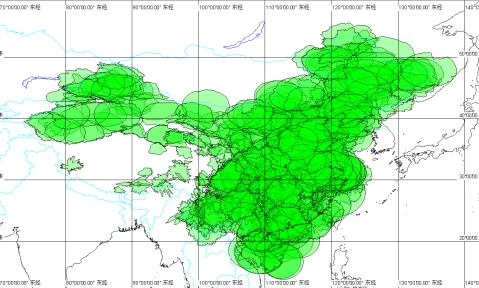

图3-1 我国6000米以上VHF甚高频覆盖图

图3-2 我国6600米以上VOR覆盖图

图3-3 我国东西部ADS-B建设工6600米以上程覆盖图

二是高原机场运行环境是否受到影响?情况也是乐观的。我国民用运输机场标高在2000米以上的机场共有18个,其中,过渡高度在6000米以上的共有11个(其中泸沽湖机场过渡高度5700米,过渡高度层6300米)。经查询航路图,机场过渡高度层在6000米以上的高原机场(除稻城亚丁机场外)全部位于航路末端,且这些高原机场每天飞行流量较少;虽然稻城亚丁机场上方有L888航路,但日常运行机型均为C、D类航空器,巡航高度通常在9800米或以上,与稻城亚丁机场的进离场也毫不冲突。因此,区域管制高度下限的调整对高原机场实际运行不会造成影响。

四、结论

中国民航正朝着“一加快、两实现”的民航强国战略构想坚实迈进,探讨当前我国民航管制区现行划设模式的优缺点,参考借鉴国际民航界通行做法,寻求未来我国民航管制区划设问题上的理念转变,即以边界垂直切割、统一高度下限为准则,重新拆分、组合、调整现有我国民航管制区总体布局,将是破除现有运行矛盾和发展障碍,进一步提升民航空管运行效率和运行品质的必经之路。(作者:林杨 民航局空管局 )