中小机场地空通信高质量发展刍议

摘要:本文简要介绍了中小机场地空通信的背景与现状,详细分析了在中小机场推广数据链通信相关应用的可行性、可获收益以及可能面临的问题,研究提出了在全国中小机场分级分步推广部署数据链应用、提升中小机场运行效率和安全水平、推动中小机场高质量发展的思路和建议。

中小机场发展的话题最近颇受关注,民航局近期出台一系列政策,规范和加强中小机场安全管理、三基建设和新技术应用,充分说明推动中小机场高质量发展是加快我国从航空运输大国向航空运输强国跨越的重要环节。因此,在民航空管系统推进“四强空管”建设任务的进程中,探索利用成熟先进的技术手段来支持中小机场发展,是空管系统作为行业发展主力军发挥应有引领作用的体现。

一、背景与现状

2019年,中国民航全年完成旅客运输量6.6亿人次、运输总周转量1292.7亿吨公里,航空运输实现连续安全飞行112个月、8068万小时,国内旅客吞吐量千万级以上机场已经达到39个。从统计数据来看,近5年全国中小机场旅客吞吐量年均增幅为13.1%,高于千万级机场12.1%的增幅,也高于全国机场12.7%的平均增长率。可以大胆预测,在未来一段时期内,中小机场将具有充足的增长潜力。

原因是显而易见的,随着“一二三三四”总体工作思路深入推进,“三张网络”中的全国机场网还将进一步完善,占比超过70%的中小机场将是主要增长点;其次,在“控总量、调结构”的政策导向下,排名靠前的大型枢纽机场航班时刻资源受限,航空公司为扩大市场,航班运力主动(或被动)向中小机场转移;而在民航局近期紧盯中小机场安全管理问题的前提下,基础建设、人员建设、技术应用等相关配套措施陆续跟进,势必提升中小机场管理水平和运行效率,为后续增长创造了有利条件。此外,民航局空管局也于近期出台了《关于支持中小机场空管发展的指导意见》,其中明确指出要“指导中小机场加快技术应用步伐,结合实际情况推进远程塔台、广播式自动相关监视、数字化放行系统、数字通播系统、机场航空移动通信系统等技术应用”。

然而,在目前中小机场管制运行中,塔台管制员主要通过甚高频语音通信来进行起飞前放行以及其他实时管制指挥。通常来讲,航空器起飞前,飞行员需要和管制员进行多次语音通话,就放行许可、起飞跑道、起飞时间和起飞程序等信息进行请求和确认。在实际运行过程中,甚高频语音通信仍然存在一定的局限性:一是语音传输的速度较慢,正常语速下单位时间内传递的信息量有天然上限,客观上延长了机组准备时间;二是语音通信的质量不稳定,如多个机组同时发声,易造成频道拥塞和卡阻,造成信息丢失;三是管制员发送语音指令和监听飞行员复诵容易发生错忘漏,如飞行员操作和管制意图不符,将导致人为因素差错甚至不安全事件;四是单纯依靠语音通信技术手段,从某种程度上限制了其它多类型业务需求的发展。

因此,在当前发展环境之下,因地制宜的推动数据链通信技术应用,将是支持中小机场发展、落实冯局长提出的 “四个共享”中资源共享和信息共享的有力举措。

二、中小机场推广数据链通信的可行性

地空数据链通信是指通过地空数据通信服务网络来建立地面计算机系统与飞机机载系统间连接,从而实现空管、机场、航空公司等不同用户地面系统与飞机之间的数据通信服务。常见的数据链通信可以使用甚高频、卫星、高频的方式来进行数据传输,其中甚高频数据链是我国目前最主要使用的数据链传输方式,具有通信速度快、抗干扰能力强、误码率低等特点。

(一)数据链通信的技术优势。作为目前全球广泛使用的通信技术手段,地空数据链可以产生多种多样的服务与应用,例如数字化放行系统(DCL)、数据链自动航站情报服务(D-ATIS)、合同式自动相关监视(ADS-C)、管制员飞行员数据链通信(CPDLC)、航空器气象数据下传(AMDAR)、航路气象服务(D-VOLMET)等,其中DCL和D-ATIS正是适用于中小机场应用场景的典型应用。DCL系统使用地空数据链建立飞行员和塔台管制员之间的通信链路,飞行员将包含航班号、机型、起飞落地机场等信息的放行许可请求通过数据链发至起飞前放行系统,由管制员判断满足放行条件后将应答机编码、使用跑道、离场航线、飞行高度层等飞机放行许可信息回传至飞行员。据统计,使用传统语音方式放行一架航班平均需要100秒,而使用DCL系统平均只需要15秒,同时在放行阶段实现“静默”指挥,消除了人为因素安全隐患,提高了放行服务安全性、可靠性。D-ATIS系统通过地空数据链通信技术和自动语音通播服务技术,向飞行员提供起飞和降落阶段所需要的有关机场气象情况和机场状况信息,能够有效解决机场使用单一语音自动通播服务时间占用长、误听几率大、通播覆盖范围小等问题,同时大幅降低飞行员工作强度,提高了工作效率。以首都机场为例,通过传统语音播报中英文报文平均时间4分25秒,而D-ATIS服务平均数据获取时间小于10秒。此外,D-ATIS系统还具备远程通播信息服务能力,消除了地域限制,机组可提前获知目标机场天气状况以及临时突发相关信息,有利于航空公司提前运行协调。

(二)现有基础和运行情况。实施DCL和D-ATIS服务,需要相应的地空数据通信服务系统,通常包括机载设备系统、地面应用系统、地空数据通信服务网络。对于机载设备而言,主要包括通信管理组件、显示组件、多功能控制组件以及甚高频通信设备,由于我国机队机型较新,据此前统计,我国超过97%的百座以上航空器具备此项能力,条件相对成熟。而我国民航甚高频地空数据链通信网经过多年建设,已在全国144个机场部署了数据链远端地面站(图2-1),具备了数据链通信网络服务能力,未来目标是实现全国所有机场全覆盖。

图2-1 我国甚高频地空数据链通信网覆盖情况

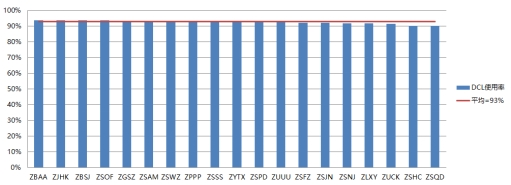

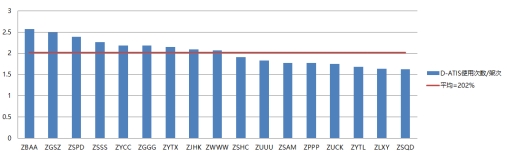

DCL和D-ATIS在空管系统直接提供服务的45个机场(含去年投入使用的大兴国际机场)全面投入运行以来,发挥了巨大作用。2019年,这两项业务共产生有效报文5235万份,同比增长9.08%。其中DCL 1954万份,同比增长4.41%,放行成功率达到95.34%,D-ATIS 3281万份,同比增长12.03%,申请成功率为93.24%。DCL服务凭借其较传统语音服务更加高效、安全、便捷等特性,已成为国内外机组获取起飞前放行服务的第一选择(图2-2)。D-ATIS服务亦成为国内外机组获取航站情报信息不可或缺的重要手段,执行繁忙机场任务的机组平均每航段使用该服务2.1次(图2-3)。此外,烟台、丽江、拉萨、绵阳、扬州、遵义、德宏和铜仁等一批中小机场更是率先部署了DCL或D-ATIS系统并投入使用,取得了良好效果。

图2-2 DCL使用率

图2-3 D-ATIS使用次数

(三)预期收益。在中小机场推广数据链通信,还是完善民航治理体系和治理能力现代化的重要手段。首先,随着中国民航事业不断迈向高质量发展,空管、机场、航空公司三大运行主体之间的信息共享和系统交互日益密切,通过地空数据通信网络,可以将空中交通管制服务、空中交通流量管理、机场运行服务、航空公司运行监控等信息形成闭环,实现实时对飞机进行运行监控和数据通信,加强行业整体运行协同。其次,对于航空公司而言,地空数据链通信服务已日益深入其日常内部运行工作中,完善中小机场的数据链通信服务,就是完善航空公司在其运行控制、机务维修、地面服务等诸多部门中对航班运行数据获取和应用的重要途径,能够有效提升生产运行效率和旅客服务质量。最后,对于中小机场而言,将部分语音通信转换为数据通信,可以将管制员从地面放行和信息通报的工作中适当解脱出来,以分配更多精力关注场面运行和防止跑道侵入,既能提高中小机场运行效率,更有效夯实中小机场安全基础。

(四)推广过程中面临的困难。尽管数据链通信在已得到部署的机场运行情况良好,但就目前而言,要继续推广数据链技术应用仍然存在几点困难:一是中小机场管制业务能力有待提高。中小机场受运营规模和经济效益的影响,各类技术人员和管理人员并不能像其他大型枢纽机场一样获取较高的收入,致使中小机场进人难、留人难,优秀人才相对匮乏。有些中小机场通过自主“+1”模式培养的管制员与民航院校管制专业养成的管制毕业生相比,没有系统的专业学习基础,在专业水平上存在客观差距,对行业新技术、新方法缺乏知识储备和更新。二是对技术升级的投资意愿不强。中小机场管理主体五花八门,有机场集团管理、地方政府管理、航空公司管理、企业管理、院校管理、民航局直属管理,因此对机场的经营理念也不尽相同,投资决策更多的是考量成本收益,注重短期回报、显性收益,对于像提高安全、容量、效率这样的长远隐性收益显得较为不敏感、不积极。三是审批程序复杂、协调困难。就全国数据链通信网络覆盖基础建设来说,目前在一些军民航合用中小机场,在办理台站手续时需要征求当地空军意见,而在与军方的沟通和协调中,民航单位处于弱势地位,协调审批极其困难,建设进度或受影响。

三、中小机场数据链通信推广方案设计

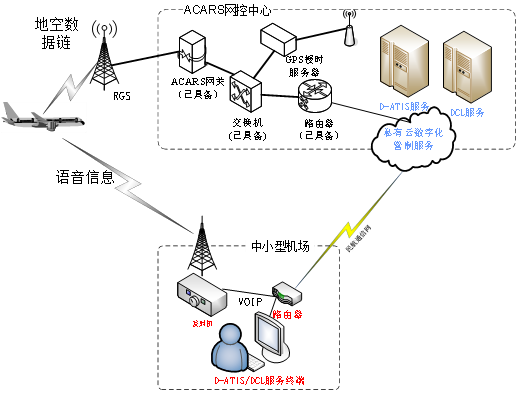

(一)系统方案。根据中小机场运行特点和实际需求,可以通过基于云平台的方式快速将DCL和D-ATIS部署到具备数据链通信网络覆盖的中小机场。系统的核心应用(图3-1蓝色部分)部署于系统中心服务机房,配备专门技术团队对系统进行7×24小时运行维护,中小机场仅需配置本场发射机和服务终端设备(图3-1红色部分)。中小机场用户通过民航通信网访问云端DCL和D-ATIS服务,其中DCL通过数据链向机组提供起飞前放行信息,D-ATIS通过VOIP方式驱动本场发射机进行语音广播,同时通过数据链网络向机组提供情报信息数据服务。

图3-1 基于云平台的DCL&D-ATIS系统方案

(二)成本估算。云端化的中小机场数据链通信服务具有诸多优点。一是完全通过民航通信网提供给中小机场使用,不需要部署大型设备,降低了建设投资成本;二是由系统运营方统一远程进行系统维护,有效降低中小机场运行维护人员压力,同时又能快速提高中小机场数字化管制能力。经过实际测算,在具备数据链网络覆盖的中小机场部署云端DCL和D-ATIS应用,初始建设投入仅为30万元,全年技术服务费上限30万元封顶。技术服务费甚至可以采用计次收取的方式,成本约15元/班,对于全年起降不高于2万架次的中小机场,将是一个更为经济的选择。

(三)推广设想。建议在全国范围中小机场分类别、分步骤地进行推广。第一类:年旅客吞吐量200万以上、对应年起降架次约18000架次以上的中小机场,基本已具备数据链通信网络覆盖(仅北海除外),建议在此类中小机场尽快推广部署。此类机场在全国排名约为前80位,其中就包括泉州、无锡、西双版纳、常州、宜昌、威海、临沂、张家界等呈现明显快速增长趋势的区域性重点机场;第二类:在年旅客吞吐量50万至200万、对应年起降架次约6000至18000架次之间的中小机场,可根据机场实际运行情况、未来发展需求以及基础设施建设情况,综合评估是否进行系统部署,其中包含一批有增长潜力的中小机场如连云港、赤峰、十堰、恩施、台州、衡阳、东营等;第三类:在年旅客吞吐量50万以下、对应全年起降架次6000以下的中小机场,全国排名通常在150位开外,可暂不考虑部署相关应用。

四、思考与建议

(一)研究完善中小机场概念及界定。目前民航局对中小机场的概念定义源于2012年民航局和财政部联合下发的《关于修订印发民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》,其以年旅客吞吐量200万为标准,根据所在地区分为3类5档进行财政补贴。而空管系统通常将未由其直接提供管制服务的机场统称为中小机场。因此,建议民航局科学确定中小机场划分标准,出台相关政策文件,引导和鼓励中小机场健康发展。

(二)支持中小机场提升综合保障能力。空管系统应强化行业担当,多措并举支持中小机场的空管发展。通过优化空域环境和管制运行方式,着力提升中小机场空管安全运行水平。推动资源共享、信息共享,建立健全协同联动机制。加大空管系统培训扶持力度,推进与中小机场人员的经验交流和文化交流等。

(三)强化地方政府和机场主体作用。呼吁各级地方政府不能仅从机场本身考虑其发展定位问题,应从更高层面统筹机场布局,谋划辖区内各大、中、小型机场的发展,将民航真正纳入到经济发展战略规划中,在政策、资金、人才等方面予以支持,充分发挥民航在地方社会经济发展中的带动和引领作用。(作者:林杨 民航局空管局)

参考文献

[1] 民航局,《2019年民航机场生产统计公报》[R],2020;

[2] 张严峰,《中小机场安全运行管理》[J],北京航空航天大学学报(社会科学版),2019,第32卷第6期。