有关民航空管现代化工作机制方面的思考

摘要:现代化的空中交通管理体系是民航强国的八个特征之一,也是建设民航强国的重要任务。本文围绕新时代民航强国建设行动纲要中确定的“构建安全高效的空中交通管理体系”,探讨了中国民航空管现代化的战略意义,总结并剖析了推进民航空管现代化工作在科研与建设方面所面临的问题,并提出一系列有关组织机构、机制建设等方面的改进建议。

一、我国民航空管的可持续发展需要现代化战略

(一)推进空管现代化工作是我国民航空管发展的需要

从2001年我国民航第一条雷达管制航路“京广”航路正式启用开始至今,我国民航空管系统的发展取得了长足进步。从宏观数据看,我国民航空管保持稳固的发展势头。

但如果对部分数据进行细致分析会发现,近年来空管系统自身发展面临着非常大的挑战和考验。空管飞行保障量的大小受内部三个基本要素制约,一是跑道数量和航路航线等基本空域资源情况,二是管制员的数量,三是空管设施设备及其先进程度。

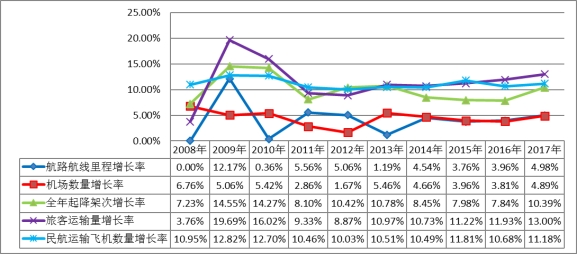

在基本空域资源方面,北京首都、上海浦东、上海虹桥,广州新白云等超大型机场的起降架次增长均低于3%,在跑道数量不增加的情况下,其保障能力已经基本饱和。航路航线里程近十年年均增长率仅为4.57%,滞后于民航运输其他主要指标,如下图所示。

图1-1 空域相关指标年增长率变化趋势

在管制员数量方面,目前只获得了2011年、2014年和2018年的数据,从2011年至2018年,管制员数量增加了24.38%,年均增长率仅为3.48%,同样严重滞后于民航运输其他指标,如下表所示。

|

管制员数量 |

||

|

2011年 |

2014年 |

2018年 |

|

7116人 |

7351人 |

8851人 |

表1-1 管制员数量统计

因此,在空域基本资源及管制员数量的增长明显落后于民航整体发展的情况下,提高空管设施设备及空管新技术的应用,加快民航空管现代化水平,对当前和未来民航空管的发展显得尤为重要。

(二)我国民航空管现代化水平与欧美还有不小的差距

与全球空管现代化水平程度最高的美国对比,保障航班量、航班正常性、管制员数量,通信导航监视设备数量等还均存在不小的差距,如下表所示。

|

中美民航空管指标对比 |

||

|

|

美国(2017年数据) |

中国(2018年数据) |

|

年航班保障量 |

1530万班次 |

562万班次 |

|

管制员数量 |

12710人(不含协议塔台) |

8851人 |

|

航班正常性(延误) |

91.1% |

80.13% |

|

雷达数量 |

426套(2013年数据) |

164套 |

图1-2 中美民航空管指标对比

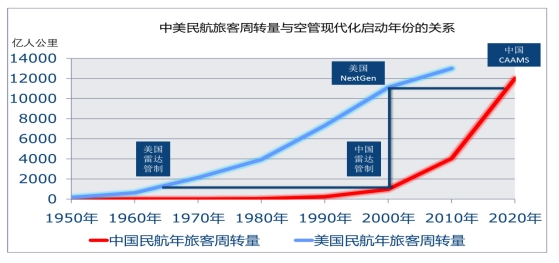

美国空管现代化始于2000年的NextGen计划,从启动时间上看,比我国空管现代化启动提前约20年。

图1-2 中美民航旅客周转量与空管现代化启动年份的关系

如上图所示,通过对中国及美国两次空管现代化及民航旅客周转量(考虑长期数据的可用性和稳定性)对比发现,美国早在1965年前后开始从程序管制过渡到雷达管制,其年旅客周转量与中国在2000年前后一致,恰恰中国民航也是在2001年开始从程序管制过渡到雷达管制。实施雷达管制后,中美两国均出现了旅客周转量的大幅度增长。美国于2000年前后旅客年周转量达到11000亿人公里的时候开始了第二次空管现代化NextGen计划。2018年,中国年旅客年周转量也已达到10712亿人公里,从这样的逻辑看,我国启动空管现代化工作正当时。

综上所述,加强新技术研究、建设与应用,尽早实现空管现代化过渡到新一代空中交通管理系统,是减缓当前及未来一段时间内,空管与民航发展矛盾的可行有效的最优选择。

二、我国民航空管技术现代化的实施现状

加快推进民航空管现代化工作已经成为业内共识。在战略层面,民航局领导层十分重视相关工作,在民航科技创新方面制定了一系列的体制机制和办法,统筹了民航科研资源,开展了“四型”科研院所、“五大”基地的评审,认定了民航重点实验室和工程技术研究中心,投资设立了民航科技创新示范区等工作,与多家工业界和科研教育机构签订了战略合作协议,设立了民航联合研究基金,组织实施了民航科技创新人才推进计划等诸多有益于民航科技发展和构建民航空管新技术应用体系的工作。

民航局空管局领导层也在空管现代化工作上投入了大量的资源,在战略层面编写发布了民航空管现代化战略(CAAMS),开展了广播式自动相关监视(ADS-B)等空管新技术的建设工作,同时在政策上鼓励空管系统各单位开展开展科技创新小发明小创造等。

但在具体的执行层面,空管现代化在实施过程中仍然暴露了一些具体的问题,例如,空管系统的整体科研资源没有很好的得到统筹配置,资金投入、队伍建设分散;某些新技术重复申请项目,反复研究了多年仍然不能落地;部分空管新技术没有规划,缺少发展路线图,致使应用缓慢等等问题。

这些问题或多或少的对现阶段推动空管现代化工作形成了阻碍。结合实际工作,并参考欧美航空发达国家的情况,本文也将随后讨论当前空管新技术应用在科研和建设方面存在的问题,并提出如何改进的有关思考与建议。

三、我国民航空管现代化存在的问题

(一)科研与建设能力分散,缺少新技术组织实施核心单位

在空管新技术科研方面,目前参与我国民航空管新技术研究开发的组织众多,根据民航局“四型”科研院所和“五大”科研基地的相关统计外,还包括有国外科研机构与工业界、空管局各单位,航空工业集团等等,大致统计约有50家左右规模。众多科研参与单位在数量上比欧美航空发达国家相比不相上下,但却存在实力参差不齐、定位不清、缺乏方向等问题,也未能有组织地形成合力。民航局通过“四型”科研院所与“五大”科研基地的政策将资源进行了整合,民航局空管局也制定了“小核心、大外围”的科研工作组织思路,但目前在空管领域仍需进一步突破和整合。

在新技术应用建设层面,同样存在此种情况。各地区空管局对新技术的理解和规划没有完全统一思想,发展不平衡的矛盾突出。工业界提供的产品受前期科研分散的影响,以及空管建设单位受运行单位需求不确定的影响,致使近年来空管在流量管理系统、协同决策系统、飞行计划及统一放行系统等重要的全国性空管新技术应用中出现了大量的不同名、不同时、不同规模、不同功能、不同标准的情况,建设内容也难以形成合力发挥预期效果。

反观欧美,均采用在一个大框架和计划内开展研究与应用的工作模式,而框架的具体执行是由其各自的空管新技术应用核心组织统筹负责。例如美国的NextGen和欧洲的SESAR计划,既是发展战略也是执行框架,NextGen的核心组织是美国联邦航空局NextGen办公室及其下设机构WJHTC(威廉休斯技术中心),而SESAR的核心组织是EUROCONTROL(欧洲航行安全组织)及其下设机构EEC(欧洲航行安全组织实验中心),这样组织机构设置优势是在空管新技术应用上有明确的目标和方向,分工统一灵活,建设上内容统一、技术标准统一,科研与建设的对接上也是内部无缝衔接的规划与实施。

(三)科研经费与建设资金投入有限且缺乏统筹

在资金投入方面,虽然近年来逐步加大了对空管科研和建设的资金规模,但仍旧存在较大差距。例如,民航局空管局从2015年起投入300万元用于在空管系统内开展科研,现虽已迅速增加至2000万元,但无论与航空发达国家相比,还是与国内相关行业比较都存在较大差距。各地区空管局也在各自范围内提供了一定的科研经费,但由于没有与民航局空管局实现科研经费统筹管理,导致研究项目规模偏小且重复性开展的问题。在空管现代化建设层面,按照民航局部门决算数据看,民航发展基金空管系统建设从有数据显示的2009年起一直维持在20亿至30亿的规模,自2018年开始增加至40亿元以上规模,且这些建设资金需要维持传统空管系统的建设,而并非全部直接用于空管新技术应用的建设。

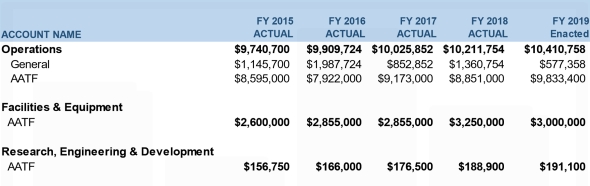

无论科研经费还是建设资金,与我国民航年10%以上的增长速度不能完全匹配,时间上也是滞后的。与美国相比,2018年美国联邦航空局的AATF (机场与航路投资基金)中用于设施设备建设的总投入为32.5亿美元(非空管建设投资仅占6%),约为227亿人民币,用于科研与技术研发的投入约为1.9亿美元,约为13亿人民币,如下表所示。

图2-1 美国联邦航空局机场与航路投资基金科研与建设投资情况

(三)无序竞争,职责不清,角色错位

空管新技术应用工作既不是单一的技术创新,也不是一项独立的工作,而是按照系统工程的方式统一组成的一系列技术和工作的集合。从系统工程生命周期理论看,新技术应用工作至少包括需求管理、方案策划、可行性分析、准工业化与集成、技术定型、部署建设、新技术运行等多个阶段。在这些阶段中,还涉及相当复杂的里程碑事件与过程重复。在实际开展工作的过程中,由于缺乏由上至下的体系构建,造成了大量角色错误的情况,这其中,科研单位、建设单位、局方、空管单位、工业界、科研教育机构等利益相关方职责不清的情况常常出现。例如,在科研项目中存在机关直接参与项目研究即当运动员又当裁判员,也存在规划滞后而被应用倒逼,还存在不研究就建设甚至重复建设等等情况,致使大量新技术应用出现“八仙过海各显其能”的状况,谁来规划技术应用,谁来确定需求,谁来判断技术选型,谁来测试评估、谁来提出解决方案,谁来开展前瞻性基础研究,简单问题反而变成了复杂问题,最终造成了一些工作没人做,另一些工作抢着做的情况。实际上,这些问题在深层次反映出空管新技术应用在执行层面缺乏顶层设计,导致了角色上的错位、职责上的模糊以及制度上的缺失。

(四)缺乏空管新技术应用工作经验,缺失体系建设

空管新技术应用与航空工业新技术应用、机场新技术应用等民航其他专业新技术应用在内外部环境和技术特点上都有较大不同,宜区别对待。我国民航空管发展晚,欧美航空发达国家在1965年前后便开始采用雷达技术,开始了程序管制向雷达管制的过渡,而我国在2000年才开始了由程序管制向雷达管制过渡。这种情况客观的造成了我国民航空管在采用新技术应用时普遍的“拿来主义”思路,将欧美已成熟应用的技术和经验以采购的方式直接开展建设,这其中忽略了欧美航空发达国家在整体空管新技术应用体系的搭建。现今当与欧美航空发达国家站在同一起跑线上时,这种体系的缺失已经成为我国民航空管事业发展的阻碍,而这恰恰是民航强国必备的软实力,会影响到新技术应用的方方面面,包括技术方面、运行方面、建设方面、标准方面等等。新技术应用体系需在摸索中不断积累经验并适时调整。

四、有关我国民航空管技术现代化工作的建议

(一)实施有利于空管新技术研究与建设的资金配置

空管现代化过程需要持续不断的资金投入作为后盾。建议民航局加大用于空管新技术应用研究及建设的资金,整体投资适度超前于民航整体发展,适度缩小与欧美航空发达国家在空管新技术科研及基础设施方面的投资的差距。并在此基础上,建立科研经费与工程建设投资联动机制,对新技术的投资占总体投资比例进行统计与规划,开展更为系统的投资后评估工作等。同时,建议民航局空管局建立空管系统科研经费统筹管理机制,形成合力开展以便重大空管新技术研究。

(二)组建民航空管技术规划研究院,提升中长期技术规划水平

民航空管技术规划能力是当前需要急迫解决的短板问题。建议民航局和民航局空管局,充分利用现有资源,以空管局技术中心为基础,组建民航空管技术规划研究院,加强空管中远期技术规划能力。参考欧美航空发达国家以及日本等国家的组织机构设置,或平行于空管运行单位,或在空管单位内部,设立有独立于“生产运行”的技术规划研究单位专门负责“非运行”的着眼未来发展的工作,赋予其开展空管领域的科研管理、项目管理、技术管理、战略研究、技术规划、测试评估、仿真验证等职责,该机构并非机关单位,而是围绕技术应用展开,具有研究和执行能力的承担空管现代化工作的核心型组织。考虑到民航局空管局曾于2008年空管改革前,下设的运行中心和技术中心的“两中心制”就初步具备此特性,因此建议民航局及空管局以空管局技术中心为基础,依托“四型”科研院所思路,组建民航空管技术规划研究院,重新优化设置机构职能,落实“小核心、大外围”的空管新技术应用设想和思路,以技术规划职能对接民航重点实验室和工程技术研究中心,解决空管现代化工作各参与单位角色错位、职责不清、竞争无序的问题。

(三)建立以结果为导向的投资效益分析和技术成熟度评价机制

当前空管现代化进程所处的历史时期是我国从民航大国迈向民航强国的关键时期,同时也是科学技术百花齐放的时期,自国际民航组织提出ASBU(航空系统组块升级)计划以来,大量空管新技术被囊括其中,无容置疑未来还将有更多新技术出现。建议民航局及民航局空管局可充分借鉴航空发达国家的做法,在前文所建议的民航空管技术规划中心(研究院)适时引入新技术应用投资效益分析和技术成熟度评价机制。其意义在于确定适合我国民航空管的新技术应用方向以及实施具体步骤,而这恰是民航局和空管局在空管现代化过程中应当考虑的主要问题,“搭好台、树好牌”,引领工业界和科研教育机构,在资源与资金有限的情况下,研究把握各类新技术应用在正确的时间和正确的方向,以结果为导向,统筹开展适应各地区、各专业的空管新技术应用工作,集中力量加快推进空管现代化进程。

(四)加强空管现代化研究与建设的协同与统一

空管新技术应用工作协同工作复杂繁多,涉及民航内外众多单位和部门。建议民航局及民航局空管局继续加强空管现代化研究与建设的协同与统一。美国曾在NextGen计划中成立了JPDO(联合计划和发展办公室)组成跨部门协作机制,由包括运输部、国土安全部、航天航空局等七大政府机构组成,从中可以吸取的经验是除了在顶层开展协同外,更为具体的项目层面和执行层面也应建立顺畅高效的协同机制。因此,中国民航在实现空管现代化过程中,一方面,在民航局层面,可继续向下分解下沉现有民航局航行新技术应用与发展工作委员会的协同机制,使其深入到执行层面的协同,实现从前瞻性研究、工业界产品研发到空管系统新技术应用的基础研究、成果转换、工业生产、技术应用的全产业链的布局,包括与我国航空工业的协同与促进等;另一方面,在空管局层面,应加强规划研究与工程建设上的统一性,为空管新技术的工程建设做好前置输入,提高规划研究的深度,补足建设中前期研究不足的能力短板,提高积极主动融入国家发展战略、交通强国战略和民航强国战略的意识。(作者:李光 民航局空管局)

参考文献

[1]中国民用航空局发展计划司.从统计看民航[M]. 中国民航出版社

[2]民航空中交通管理业务统计[Z]

[3]田振才.美国空管现代化进程浅析[J].空中交通管理,2007,(9)

[4]www.caac.gov.cn[Z]

[5]www.faa.gov[Z]