空中交通管制员资质管理体系建设与思考

摘要:安全高效的空中交通管理系统是中国民航高质量发展的压舱石和助推器,而空中交通管制员是空管系统核心的组成元素。本文通过对比欧美等国家和地区与中国在管制员资质管理方面的异同,分析目前我们在管制员培养机制方面存在的不足,并提出具体的改进建议。

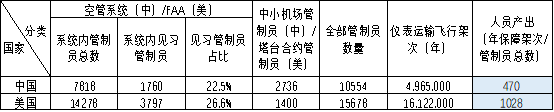

一、中美管制员数量、构成和效率

中国空中交通管制员主要由空管系统管制员和中小机场管制员两部分组成,空管系统管制员由民航局空管局和下属七个地区空管局负责管理,中小机场管制员主要由各机场负责管理。截止到2019年12月,空管系统塔台、进近、区域管制单位共有一线持话筒管制员7818人,其中包括见习管制员(含部分简单扇区放单)管制员1760人。中小机场持照管制员共2736人,几乎全部从事塔台管制工作。中国2019年保障运输航班约496.5万架次。

美国管制员主要由美国联邦航空局(FAA)管制员和FAA合约塔台(Contract Tower)管制员两部分组成,FAA管制员由FAA负责管理,合约塔台管制员则由若干家独立运营的空管服务企业负责管理。截止2018年9月29日*,FAA共有塔台、终端(TRACON,类似中国进近管制)、航路管制中心(ARTCC,类似中国区域管制)管制员14278人,其中见习管制员3797人[1]。合约塔台管制员约1400人。2018年,美国保障运输飞行约1612万架次[2]。

中美两国管制员数量和管制效能对比见表1 。

*注1:目前FAA网站等渠道只能查询到2018年的数据,考虑到美国近几年航班量几乎没有增长(每年浮动1%左右),管制员数量也较为稳定,此处采用美国2018年的数据与中国2019年数据进行对比仍具有一定参考性。

表 1 中美管制员数量和效率对比

从表1中可以看出,中美两国管制员构成类似,都分为“系统内”和“系统外”,系统内见习管制员占比美国较高,反映出美国“管制员储备”提前量更大。此外美国管制员产出效率更高,换言之,美国用更少的管制员指挥了更多的航班,其原因主要包括:

一是岗位配置要求不同。中国空管规章要求“双岗制”,即针对每一管制扇区配备“管制指挥席+监控(协调)席”,而美国绝大多数扇区是“单岗制”。

二是运行标准、自动化程序和大量空管新技术的使用。美国在航班进近和着陆阶段较多的使用目视气象条件(VMC),相比仪表进近(ILS)所需气象条件更为宽松。美国尾流重新分类(RE-CAT)、基于时间流量管理(TBFM)等技术标准和程序的成熟运用也使得其空域单元容量更高,管制员指挥调配单架航空器的工作负荷更小。

三是安全文化差异。美国管制指挥效率虽高,但是不安全事件出现的概率也远大于中国。2018年美国共发生跑道侵入事件395起,空中小于间隔事件1094起[2],同时期中国跑道侵入和空中小于间隔事件分别是19起和17起。由于中国民航对于安全标准和间隔的突破秉持极为严苛的态度,中国管制员在指挥风格上相对美国更为保守,安全裕度更大。

为了进一步探究不同管制单位在管制员配备上的均衡性,下面对中国空管29个区域管制单位管制员数量与保障架次的关系进行分析,并与美国21个航路管制中心(ARTCC)作对照,详见图1、图2。

图 1 中国区域管制单位管制员效率

图 2 美国ARTCC管制员效率

对比两张图可以明显看出,美国管制单位人员配置相对于保障架次来说更加均衡,各单位差别不大,中国各区域管制单位之间则差异较大。虽说各单位应配备管制员数量不完全取决于航班流量(空域结构、指挥调配难度等也会影响),但差异之大也提醒我们进一步思考其原因。以下笔者选取管制员产出效率较高的武汉区管进行分析。

以2019年10月为例,武汉区域管制室人均值岗约129小时,140小时以上8人,137.5小时以上20人,最高147.2小时,不少管制员执勤小时数超过了125小时上限*,同时该区域管制室见习管制员比例为27.4%,也明显高于全国平均值,此外武汉天河机场2019年航班架次增长率高达8.35%,同比增长幅度位列中南地区时刻协调机场首位。不难看出,该管制单位在人员规划方面存在一些“滞后”,管制员净增量未能很好地适应航班流量的快速增长,以致出现一定程度人员超负荷使用的情况。

*注2:《空管系统管制员工资规范实施方案》(民航空局发2010[93号])文中提及:“执勤时间根据管制员实际有效上岗时间确定,最多不超过125小时/月。目前各地区执行这一要求时被允许有一定的灵活空间。

进一步分析,武汉区管人员“滞后”的主要原因之一是航班量的增长超出预期导致要增开辅助扇区。空域“大通道”建设、大兴机场相关航路航线调整引流作用等是武汉区域航班量增长较快的原因,而以分局乃至地区局所掌握的信息在数年前做管制员人力规划时不太可能预计到此方面因素,这也提示我们在计划管制人员数量时除了本单位意见外,整个空管系统应有更高层面的全局性规划和指导。

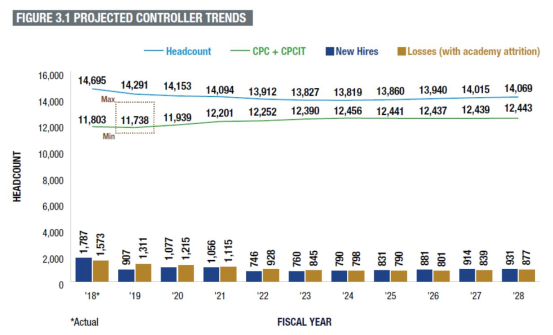

同样还是以美国为例,FAA从2004年起每年发布一版《空中交通管制员人力规划(Air Traffic Controller Workforce Plan)》,以报告的形式对未来10年管制员配置需求进行预测,明确提出管制员数量要与航班运行需求相匹配(Staff to Traffic)。FAA基于每个管制单位的航班量走势、指挥难度、管制员工作负荷、现有管制员数量和未来人员流失概率(包括退休、死亡、离职、内部转岗、培训淘汰等都有精细的区分)等因素,从整个空管系统的层面预测各单位未来10年管制员数量需求范围[2](图3),同时允许某些单位因为提前储备人员的考虑适当超出此范围,并且在随后的年份滚动更新人力需求预测。

图 3 美国管制员人力需求十年预期

基于以上分析和论述,可以得出如下结论:

(一)美国见习管制员数量占比更高,考虑到未来数年中国航班量仍将保持快速增长趋势,美国管制员人才储备相对更为充足;

(二)美国管制员产出效率更高,但中国空管安全记录更好,如何在保证安全水平不降低的前提下,进一步提升效率,成为我们下一步的努力方向;

(三)美国在管制员人力规划方面更为精细和具有前瞻性,以数据分析为驱动,自上而下,从系统层面提供规范和指导,这方面值得我们借鉴和学习。

二、管制员招聘机制

众所周知,管制员的职业特点和工作性质对其从业者的能力素质要求非常高,这些“素质”具体体现在空间感、多任务处理、口齿清晰、反应敏捷、应激抗压能力强以及具有团队合作精神等方面。管制员招聘环节是培养一名合格乃至优秀管制员的基础,其决定了用人单位能否选拔到理想的培养对象,并且会直接影响后续培训工作的成本和效果。以下是不同国家和地区与中国在管制员招聘方面的比较(表2)。

表 2 管制员招聘情况对比

|

类别 |

人力来源和应聘条件 |

应聘面试与考核 |

录取比例 (录取人数/应聘人数) |

|

美国 |

1.有空管从业经验的人员,如军方空管人员,合约塔台管制员等; 2.面向公众,有一定的学历和工作经验要求。 |

由FAA统一组织 |

不详 |

|

德国 |

面向公众。通过大学入学考试的高中毕业生亦可报名。 |

由德国空管公司(DFS)统一组织 |

5% |

|

中国 香港 |

面向公众。要求香港文凭考试中考取5科不少于3级的成绩(可简单理解为高考成绩达到一般本科录取线)。 |

由香港民航处(CAD)组织 |

最近一次管制员招聘于2017年5月进行,从3716名达到最低录取要求的报名者中最后录取27名成为见习管制员,录取率0.73% |

|

中国 |

以三所民航院校空管专业应届毕业生为主;辅以少量其他高等院校本科或硕士应届毕业生(成功录取后再到三所民航院校空管专业“+1”学习一年) |

由各地区空管局或空管分局站自行组织 |

中南地区近五年数据:约20% |

相较于欧美和中国香港,中国在管制员招聘方面主要有以下几点差异:

一是人力来源以民航院校空管专业为主,而民航院校空管专业生源数量相对固定,因此可选择的对象基数较小;

二是录取率相对较高;

三是应聘面试和考核尚无统一的模式和评价指标,各单位自主权较大。

基于以上横向对比联想到,如果某个管制单位在管制员缺口较大、用人需求比较强烈的背景下进行管制员招聘工作,当面对数量有限的选择对象,同时在能力评判标准不统一,用人单位拥有自主裁量权的情况下,很可能“被迫”降低选拔标准。近几年不少一线管制单位曾反馈 “学员见习进度慢”,似乎也从侧面印证了这一担忧。

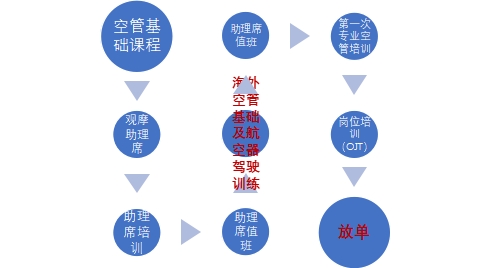

三、管制员培训机制

相对其他很多行业,管制员的培养周期较长,根据所在单位航班量和指挥难度的不同,一名管制学员需要经历2-5年的训练才能成为能够独立工作的放单管制员。目前中国空管系统各管制单位管制员岗位资格培训大致可以分为初始培训、岗前培训、岗位培训几个阶段,见图4。

图 4 中国空管系统管制员岗位资格培训流程

以目前北京、上海、广州三个航班量最为集中的地区为例,空管专业毕业的新员工一般放单周期在3-4年,如果是非空管专业毕业,则需要4-5年。同样是岗位资格培训,与北、上、广繁忙程度相似的中国香港管制员培训流程如图5[3]。

图 5 香港管制员岗位资格培训流程

通过对比两张培训流程图,以及与香港同行更进一步的交流和探讨,笔者了解到香港管制员岗位资格培训历时约3年,而内地非空管专业养成毕业生的培养周期则需要4-5年,在管制员培训效率方面,明显香港更胜一筹,分析其原因主要有以下几个方面:

(一)如前文提及,香港管制员招聘录取率为0.73%,可谓百里挑一,生源质量一定程度上决定了培训效率;

(二)香港培训内容包括了为期三个月左右的海外小型航空器飞行训练课程(飞行理论+不少于30小时飞行训练),美国和欧洲在管制员培养环节中也都包含飞行训练课程,国外一些研究表明,让管制员接受一定量的飞行训练有助于他们从飞行的视角看待管制工作,增强地空情景意识,反过来对管制能力的快速提升会有很大帮助[4]。

(三)香港管制员岗位培训(OJT)部分通常在3-7个月,远少于内地的2-3年,其原因在于他们在岗前培训阶段进行了大量的管制模拟机训练,管制技能到了相当的水平之后才到管制现场进行岗位培训。反观内地,2-3年的岗位培训主要以现场跟班见习为主。现场实操虽然更加真实,但也有其不便之处,一是增加现场运行保障安全风险;二是部分单位学员比例较高,教员长时间岗位带新会导致自身管制技能下滑;三是管制现场航班流量起伏不定,而见习学员如果不能在与之能力水平相匹配的场景下训练,效果会大打折扣,而通过模拟机可以根据学员的见习进度方便地定制各种管制运行场景,让学员短时间内反复训练,快速形成肌肉记忆,培训效果自然也会好很多。而在香港,模拟机之所以能在培训中扮演如此重要的角色,有几点值得我们借鉴:

一是模拟机仿真度高。香港雷达模拟机,包括其辅助训练系统(如进场排序系统AMAN),使用跟管制现场完全一样的设备(品牌、软件版本),仿真度极高。而内地模拟机与主用自动化系统往往来自不同厂家,在人机界面、系统功能上、操作习惯上或多或少总会存在一些差异。

二是模拟机数量多。香港共有一线管制员252人,配备有雷达模拟机14台(包括14个管制席和24个机长操作席,更多的机长操作席可以实现较大流量下一名管制员对多名飞行员的场景模拟)。而与之毗邻的广州管制中心对应数据为管制员625人,仅配备有12台雷达模拟机和12个机长操作席。

三是香港为模拟机训练配备了模拟机操作员以及专职的管制教员队伍。CAD目前模拟机操作员共有90名,分别由国泰、港龙等航空公司在职飞行员、乘务员等组成,采取临时工作计酬制,CAD为模拟机操作员每小时支付286元港币。灵活的用工机制确保模拟机操作员专业水平较高,且数量足够,其中相当一部分兼职操作员本身职业就是飞行员,在训练时提供的真实感(例如陆空通话)可以比肩工作实景。广州管制中心目前没有配备专职操作员,训练时由参训人员互为管制员和操作员,管制教员也基本是一线管制员临时脱产来承担教学任务。

基于以上分析,笔者认为国内空管系统管制员岗位资格培训方面可以适当参考其他国家和地区的先进做法,在培训课程设计、软硬件投入、培训质量跟踪等方面更进一步。

此外,这里还要特别指出国内中小机场管制员的培训问题。相对于空管系统成体系的培训管理,非空管系统管制员主要由地方机场各自负责,培训管理一直以来比较松散,管制员能力水平参差不齐,以往航班量小,这些问题并未暴露,随着近几年中小机场航班量迅猛增长,管制不安全事件时有发生,提升中小机场管制员培训质量和能力水平已经迫在眉睫。

四、相关建议

(一)加强管制员人力规划管理

从空管系统层面,通过历史数据的收集、整理和挖掘,结合我国空管运行特点,充分考虑航班架次增长趋势、空管新技术革新带来工作负荷和工作效率的变化、人员年龄结构、人员流失等各方面因素,研究设计管制员人力需求模型,并依据模型预测未来数年所需管制员数量,出台相应的规范性文件,指导各管制单位科学做好人力规划,提升管理前瞻性。

(二)优化管制员招聘机制

一是适当拓宽管制员招聘渠道,例如取消应届毕业生的限制,面向公众进行招聘等,放宽年龄和学历限制,鼓励有民航或军航从业经历的人员报名应聘;二是结合国内管制指挥特点和胜任力要求,从空管系统层面制定相对统一的应聘考核标准,开发相应的面试考核系统并且在使用过程中不断完善,指导各地区培养组建招聘面试专家团队,不断提升招聘工作质量,为一线管制单位输送优质培养对象。

(三)改进管制员培训机制

一是要更加注重实践,在培训过程中适当减少集中理论培训的时长,提高实操部分占比,将理论教学贯穿到各个阶段实操训练中,化整为零,确保学以致用;二是加大培训投入,将飞行训练纳入管制员培养必修内容;三是完善管制单位模拟机配置相关的规范性文件,明确要求模拟机应与主用或备用自动化系统品牌、软件版本一致,制定具体的模拟机性能仿真度指标,模拟机数量要能够满足训练所需;四是出台相应政策鼓励和支持地区空管局管制中心、空管分局站层级的管制单位成立独立的培训科室,确保培训师资队伍数量够、水平高,为培训工作的扎实开展提供必要的软件支持;五是加强中小机场管制员培训管理,例如可以考虑由空管系统派遣优秀的管制专家去中小机场挂职帮扶。

(四)完善管制员职业生涯“退出”机制”

逐步建立“管制员职业生涯退出机制”的概念,在培训、资质排查等环节允许一定比例的淘汰,尽可能打通管制员进口和出口,促进管制员队伍正常、有序、合理流动,同时整合空管系统内外资源,寻求除了空管系统内部(流控席、计划席、相关业务部门、培训部门)之外,包括机场、航司、民航院校、民航科研院所、合资公司、通用航空、中小机场空管、地方政府民航部门等在内的多种流动渠道,力求人岗相适,人尽其用。

管制员资质能力建设和队伍是一项复杂的体系工程,既涉及到科学的顶层架构设计,执行层面又有很多“琐碎”的事项需要各级从业者具体实施,但这项工作是如此重要和关键,打造一支卓越的管制员队伍,将为实现“四强”空管和民航高质量发展目标提供有力保障。(作者:谈伟 民航中南空管局空管部)

参考文献:

[1] FAA. 《Air Traffic Controller Work Plan(2019-2028)》[R]

[2] FAA. 《Air Traffic by the Numbers 2019》[R]

[3]《中南空管局关于赴香港开展管制协议签订及工作研讨的总结报告》[R]

[4]FAA ORDER JO3120.4.《Air Traffic Technical Training》[S]