空管协同运行新模式的实践经验与建议

摘要:协同是行业系统性运行的本质要求,也是实现空管高质量发展的重要前提。建设现代化空管体系作为实现民航治理体系和治理能力现代化的重要内容,围绕强安全、强效率、强智慧、强协同的总目标,近年来,空管系统持续加大工作力度,统筹谋划,通过A-CDM的应用不断推进航空业全产业链的高质量发展。为进一步破解空域资源不足、运行效率不高、技术支撑不够、队伍能力欠缺等制约性矛盾,西北空管局打破原有的体制机制方面的限制,立足顶层设计,通过设立运管委来主导空中交通管制与地面协同工作,取得了不俗成效。但其具体内涵和效果经验还需进一步提炼。本文拟对空管协同运行的实践内涵,以及运管委主导下的协同实践模式进行阐释分析,以其提出进一步的完善建议。

一、空管开展协同运行的内涵及意义

2018年3月14日,中国民用航空局局长冯正霖在民航局空管系统全面深化改革汇报会上指出,尽管空管改革的成绩值得充分肯定,但空域资源不足、运行效率不高、技术支撑不够、队伍能力欠缺等短板效应在空管发展进程中也不断显现。当前深化改革补齐短板,须以“四强空管”为空管改革的总目标,围绕建设强安全、强效率、强智慧、强协同的现代化空管体系进行。在“四强空管”各要素中,强协同是优化安全、效率、智慧的关键手段。《新时代民航强国建设行动纲要》中指出,要强化政策协同,积极对接国家及相关部门的政策资源,构建有利于民航强国建设的全方位政策支持体系。

推进民航治理体系和治理能力的现代化,有赖于多方参与、多元共治局面的实现。2020年全国民航工作会议中,交通运输部党组书记杨传堂也指出,提升行业治理能力,需要强化政府规划引领、市场监管、公共服务等职能。《民航局关于促进机场新技术应用的指导意见》中也强调,要加强统筹协同,构建开放共享的协作机制。可见,在空管主导下加强各行业部门之间的协同实践,已成为增强民航辐射带动能力,深化空管体制机制改革,提升行业监管能力的应有之义。

二、运管委主导下枢纽机场协同运行模式的结构特征

近年来,通过落实“空地协同放行、航班分类处置、不利条件运行、关键资源统筹、地面运行督查、运行评估提升”机制,西安机场运管委主导下的枢纽机场与地面协同主动在运行管理上谋变革,在深挖资源潜力上做文章,立足地面协同基础,紧抓空地协同关键,成为了全国空管协同实践中的“亮点工程”。

2012年至2017年,西安咸阳国际机场旅客吞吐量快速增长,完成了从2000万人次至4000万人次的跨越。与此同时,西安上空3.8万平方千米(占总面积15.8%)的范围集中了西安区域76%的飞行流量,空地资源已近于饱和。考虑到西安咸阳机场在航班保障链条上参与的环节相对较少,服务航空公司数量较多且力量分散,机场管理相对被动,西北空管局在推行新技术应用时,解放思想、深化合作,会同机场、航空公司、地勤、油料等多部门 建立了西安机场运行管理委员会运转新模式。

建立了西安机场运行管理委员会运转新模式。

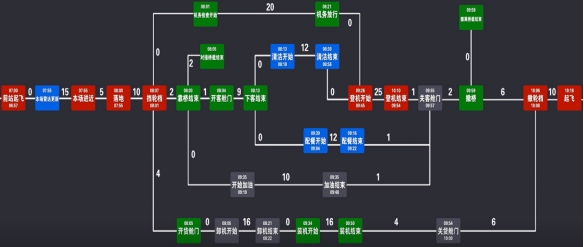

图2-1 A-CDM系统空地进程可视化图

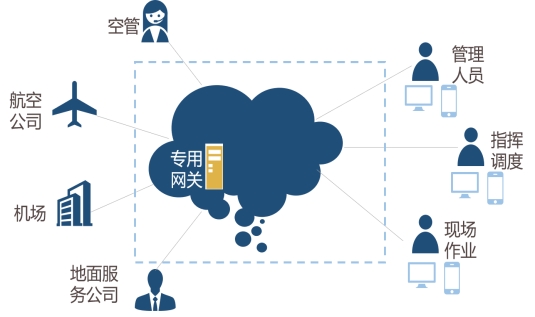

西安机场运管委协同运行管理体系应用A-CDM协同运行平台,秉承“同一机场、同一愿景、同一平台、同一标准”的协同理念,建立了四级管控架构、六大协同机制和绩效管理体系;为A-CDM协同运行系统的建设运行提供了组织保障,并对A-CDM系统的六大要素进行功能扩展,将机场协同决策平台扩展为机场运行指挥调度平台,为运行管理人员、指挥调度人员、现场作业人员提供了功能完善的桌面应用和移动终端应用。

图2-2 运管委协同平台的体系架构

图2-3 A-CDM系统集成的数据信息

A-CDM系统集成了机场、空管、航司、地代、油料、航食等8个运行主体、20多个生产系统的信息。

图2-4 A-CDM系统空地进程单

系统将各部门工作信息建立了作业流管理模型,将航班保障与旅客服务过程纳入空地进程单进行集中管理和实时监控预警,补齐了空地运行链条,形成了西安机场运行数据中心,开辟了A-CDM系统建设的新途径。

(一)管控架构

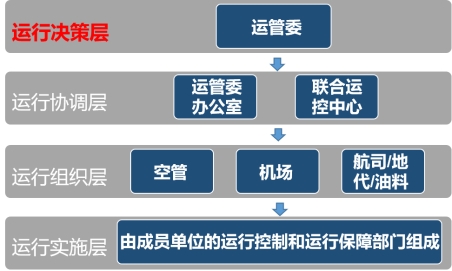

图2-5 运管委四层协同运行组织架构

西安机场运管委由行业政府监管,在地方政府注册,成立实体化的社团法人组织,构建了由运行决策层、运行协调层、运行组织层和运行实施层组成的四级管控架构。

其中,运行决策层制定规则标准、协调决策重大事项,运行协调层依托平台和机制,承担日常协调工作,运行组织层承担安全服务等主体责任,按照协同运行的要求组织本单位运行管理,运行实施层由成员单位运行控制、运行保障部门组成,负责落实运行管理具体要求。

(二)建立协同机制

1、空地协同放行机制

按照“空中协调时刻、地面安排航班”的两级放行机制,通过放行预排队提高航班放行的协调性。

2、航班分类处置机制

根据各类航班的运行特点,建立临界、始发等航班分类处置的标准和流程,以提高保障工作的精准性。

3、不利条件运行机制

依托四级管控架构建立低能见度和冰雪天气下的运行管理机制,前置协同联动,降低不利条件的影响。

4、关键资源统筹机制

建立空域、跑道、机位等基础资源优化配置工作机制,对除冰车等关键保障设备进行统筹调配。

5、地面运行督察机制

将航班保障作业标准流程化,并进行分级管控,通过预警纠偏,减少保障作业延迟对保障进程的叠加影响。

6、运行评估提升机制

建立运行评价体系、运行评估机制、运行作业指导制度,及时落实改进措施,持续提升运行管理水平。

以上六大机制构成了运管委协同运行机制的主要框架,对于本管制区的始发到达航班,西北空管局分别建立航班正常工作流程。空管部门对始发航班建立了“临界航班”、“频繁延误航班”的管控,确保了始发航班正常率和机场放行正常率,走好航班正常的“最先一公里”;通过整合现有系统,对到达航班进行数据全方位推送和全程管控,建立了区域、进近、塔台、流量席、运管委等环节的多点联动。航班到达本管制区前,系统将前站起飞延误航班进港航班信息实时推送至流量席位,空管流量席管制员进行甄别、筛选,将延误时长“可挽回”的航班向区域、进近、塔台等席位通报,并利用运管委空管协调席向机场通报,利用直飞、就近跑道落地、快速过站等协同保障程序,尽可能的挽回已经延误的时间,提高航班正常率,打通航班正常的“最后一公里”。

(三)创建绩效管理体系

运管委依托地面滑行时间、机场放行正常率、始发航班正常率等局方控制指标,设立了航班跨区滑行比例、临界航班延误比例、重点航班干预比例等整体管控指标,实现了航班关舱等待时间、航班过站保障时间、设施设备使用效率等成员单位内控指标的优化。此外,运管委还依靠实时监控,月度、年度评估等过程管控方式,设立了绩效评价标准,通过通报、约谈、奖罚等方式完成了绩效兑现,建立了运管委绩效管理体系。

三、运管委主导下协同运行实践的成效及经验分析

围绕“真情服务”的核心宗旨和“四强空管”的改革总目标,新一代机场智能运行协同决策系统(A-CDM)的启用,为空管应用大数据分析和人工智能等技术,保障飞行安全、减少航班等待时间、改善服务质量的提供了强大的智慧决策和统筹协调能力。在运管委主导下协同运行新模式的带动下,西安咸阳机场近年来的航班总量也呈现出量质并举的强劲增长态势:

2018年,西安咸阳机场旅客吞吐量增速位居全国十大机场之首,航班放行正常率、始发正常率和平均滑出时间减少比例均位列同级机场第一,获得民航局2018年冬季航班时刻的额外增量奖励。2019年,西安咸阳机场累计完成运输起降34.5万架次,同比增长为4.65%、放行航班165400架次,平均放行正常率92.28%,始发39961架次,平均正常率93.01%,放行正常率排名全国十大机场第一。

通过着眼航空管制全流程,实施空域精细化管理,关注影响航班正常性的天气、军事活动、航空公司三大因素,西北空管局利用运管委平台将驻场各单位有机的联系在一起,形成了空地协同、内外联动、高效互通的保障机制,实现了机场保障能力、运行效率和服务品质的综合提升。

其中,空管协同又具体可分为内部协同和外部协同。内部协同包括通导、气象、管制等相关技术部门之间的相互协同。当前,全国37家千万级机场已建成机场协同决策(A-CDM)系统,空管系统积极开展航班时刻动态调整,严格落实航班正常考核和调控措施,内部协同已逐渐制度化、系统化、常态化。外部协同包括空管部门与空军、机场、航司、航油以及地方政府等民航服务相关部门间的协同。改革开放之来,我国民航历经了“军转民和企业化”、“政企分开、机场与航空公司分设”、“政资分开、联合重组、机场属地化”的三轮改革,建立起了“政事分开、运行一体化”的空管管理体制,空管部门与民航局、军方的战略沟通与协同关系较为默契融洽。

随着航班量的不断增长和民航全产业链的发展,空域资源紧张已成为当前制约我国民航发展的主要问题之一。依靠强化空域管理的军民融合,推进新技术新设备的应用、协同地方政府做好净空保护等多种措施,实现空域精细化管理、挖掘空域资源潜力已成为当务之急。

四、意见建议

运管委主导下协同运行的新模式打破了以往各主体和岗位间独立运作的局面。在空管工作的内部协同和外部协同有机统一的过程中,空管自身的桥梁纽带作用得到充分的强化,有效践行了空中交通保障真情服务的中间衔接职能,推动了空管的转型升级和高质量发展。在建设现代化空管体系的要求下,本文认为空管协同运行未来还应在以下几点寻求完善:

1、坚持实事求是,以“求同存异、异中求同”引导运管委各单位、各席位加深理解,互通有无,进一步丰富和优化A-CDM的数据来源,着力解决“信息孤岛”,避免各系统资源的功能重复,规范A-CDM平台运用,不断提升信息的及时性、准确性和完整性,确保不同运行层级信息掌握程度一致和新技术在应用中的有效性。

2、加强运管委内各成员单位间的人员往来,特别注重跨部门和整体性的统筹管理,形成各部门、各席位间对全系统运行态势的共同感知,提高内部治理能力。针对复杂天气、军事活动等“不利条件运行”问题,应建立完善应急处置机制,提升各部门的响应速度和判断处置一致能力,以良好的制度解决协同联动过程中的“集体行动困境”,提高安全裕度。

3、加强民航全产业链的协同、军民航的有效融合以及与地方经济的协同发展,以智慧促协同,以协同优效率,多措并举、多元共治,实现安全与品质共同提升的高质量发展。通过空管数字化转型、大数据分析等新技术的应用,让数据成为运行工作预测、决策的强力辅助工具,全力打造安全、高效的智慧空中枢纽。

4、着眼交通强国建设要求,将智慧空管、智慧机场乃至智慧城市的建设相对接,立足港城融合建设,打通民航业与其他交通方式及酒店、旅游等其他相关领域的数据孤岛,实现智慧的多域协同;通过RFID行李跟踪系统、“中转通”等服务信息产品等新技术的运用与联动,提高旅客对航班延误信息、行李轨迹等信息的掌握程度,提升机场与航司等行业窗口的对外形象,实现民航强国“硬实力”与“软实力”的共同发展。

综上,在今后空管强协同的深化改革中,我们应持续推进军民航融合,重点解决当前空域使用的瓶颈问题,扩展小空域,解决大限制,向改革要发展;不断优化现有生产关系,向管理要效率;依托A-SMGCS、GBAS等新技术的应用,用“技防”代替“人防”,向科技要安全;继续推进PBN技术的优化,深挖空域资源潜力,向空域要空域,从而实现民航强国战略下的空管高质量发展。(作者:王晰 中国民用航空西北空管局)

参考文献:

[1]冯正霖:以“四强空管”为总目标 深入推进空管改革[EB/OL].http://www.caac.gov.cn/XWZX/MHYW/201803/t20180315_55771.html,2018-03-15.

[2]2019年度《深化民航改革工作第三方评估报告》发布[EB/OL].http://www.caac.gov.cn/XWZX/MHYW/202001/t20200106_200172.html,2019-01-06.

[3]张润环.浅谈我眼中的“四强空管”[EB/OL]. http://news.ccaonline.cn/hqtx/500078.html,2019-02-19.

[4]2020年全国民航工作会议召开[EB/OL]. http://www.caac.gov.cn/XWZX/MHYW/202001/t20200106_200171.html,2020-01-06.

[5]中国民用航空局运输司. 大型机场运行协调机制(运管委)建设指南[Z].2018-09-29.

[6]中国民用航空局. 新时代民航强国建设行动纲要[Z].2018-11-26.

[7]中国民用航空局. 中国民航局关于促进机场新技术应用的指导意见[Z].2019-11-01.

[8]中国民用航空局. 推进民航治理体系和治理能力现代化 为新时代民航强国建设提供制度保障[R].2020年全国民航机场工作会议文件,2020.