疫情催化下的民航电子政务发展问题研究

摘要: 新冠肺炎疫情期间,居家办公、网上政务、远程监管等一系列非接触工作模式,使电子政务再次进入人们关注的视野。虽然民航电子政务建设已久,但经过此次疫情的考验不难发现,其还有很多可以提升的空间。可以说,电子政务不仅是疫情期间确保工作顺利开展的重要载体,更是今后提升政务服务能力、推动“放管服”改革、促进智慧民航建设的必要手段。本文通过梳理民航电子政务的发展和应用,分析了当前进一步发展电子政务的必要性和可行性,列明了政务信息化存在的问题,就下一步扩大内网覆盖范围、推进数据整合共享、建立手机移动终端等方面提出对策建议。

新冠疫情期间,为落实防控要求的同时做好复工复产,不少政府、企业支持职工居家办公、远程办公,各地政府还纷纷优化政务服务,推出网上“零跑腿”“非接触式”等便民措施,满足群众日常需求。可以说,在疫情的催化作用下,基于互联网、人工智能、大数据等应用的新型电子政务,已在工作、生活的多领域中快速渗透和扩张。

在民航领域,行政管理部门更是利用电子政务平台,完成非现场监管、网上政务服务等多项重点工作,确保了民航业的复工复产和飞行安全。在今年1月份全国民航系统工作会上,民航局就提出了构建电子政务“大平台、大数据、大系统”的设想,要求加快建设民航数据整合共享机制,实现民航治理领域大数据资源的全面汇聚、共享和应用。因此,推动民航电子政务发展,不仅是疫情期间满足远程办公的现实必要手段,更是今后推进民航治理体系和治理能力现代化的长期必然选择。

一、电子政务的界定和发展

(一)电子政务的概念

电子政务(lectronic Government)是指政府部门采用计算机、网络等技术手段,对政府机构工作流程进行优化重组、履行政府职能的新型管理模式。狭义的电子政务是指承担管理国家公共事务、社会事务的行政机关,运用信息技术实现政府职能、提供政务服务的行为,主要涉及面向公众的政府服务。广义的电子政务是指各级行政机关运用计算机网络技术开展政府活动的一切行为,包括对内办公自动化和对外政府服务。本文采用广义的电子政务内涵。

(二)电子政务的发展历程

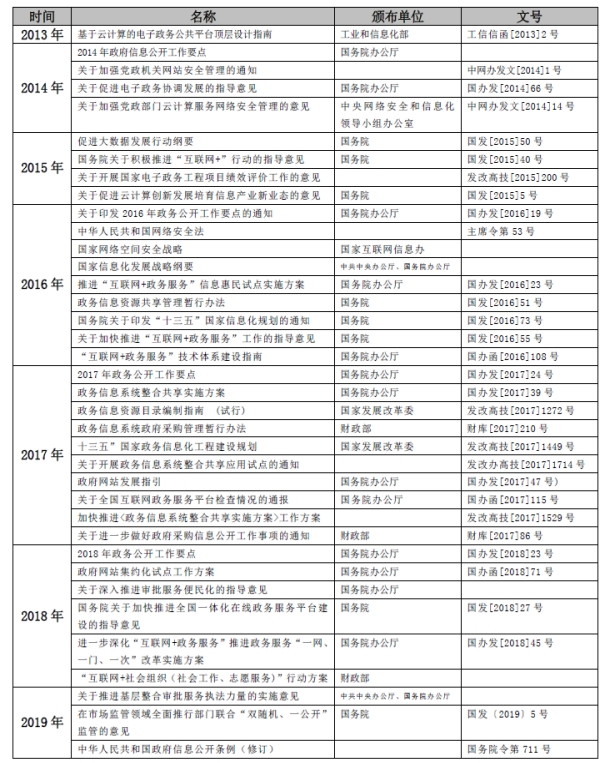

20世纪80年代,电子政务开始在我国起步,政府内部广泛普及计算机,实现了办公自动化,电子政务初现端倪;20世纪90年代,各地政府开展信息网络建设,全国第一个政府门户网站在山东青岛建立,标志着我国电子政务正式拉开帷幕;21世纪初期,在传统电子政务的基础上,各地政府开始探索网上服务窗口,尝试通过互联网为公众办理事项,极大地方便了人们的工作生活;2010年以后我国迎来了电子政务全面发展时期,基本建成覆盖全国的电子政务网络,逐步健全信息公开和资源共享制度;2016年以后,在“互联网+”的大环境下,各地积极响应国家号召,探索“互联网+政务服务”的新型管理模式,全面提升了行政效率和服务水平。表1-1是十八大以来我国涉及电子政务的主要政策法规,由此可以梳理出近年来电子政务在我国发展的主要脉络和方向。

表1-1 十八大以来我国主要电子政务政策法规汇编

表1-1 十八大以来我国主要电子政务政策法规汇编

(三)民航电子政务的发展历程

总体而言,民航电子政务的发展历程紧密跟随了国家电子政务的发展步伐。2001年,按照国务院办公厅的要求,民航局将电子政务交由综合司统一规划管理。2005年,民航电子政务一期项目建设完成,首次实现了民航局和地区管理局的政务信息化。2009年,民航行政机关的内网综合办公平台投入使用。随着社会信息化的不断发展,民航局政府门户网站、信息综合应用系统也不断完善和优化,在各项工作中发挥着重要作用。至2016年,行政审批事项网上预受理平台建设完成;2017年,行政审批结果逐项填报模块上线运行;2019年,国家政务服务平台中民航局旗舰店工程加快建设,为全国一体化政务服务平台的对接奠定了基础。

截至目前,民航电子政务建成了三大系统平台,分别是:覆盖民航各级行政机关的内网办公系统;具备政务公开、行政许可、网上申报、在线审批等功能的政府门户网站;40余个涉及安全监管、运输管理、公共服务等领域的综合应用系统。三大系统平台的应用实现了“外网受理、内网审批、外网反馈”的工作模式,使得电子政务成为转变安全监管模式、提升民航服务质量的利器。在此次新冠疫情防控工作中,30项民航领域的行政许可事项实现了网上业务办理和审批,国务院批复的行政许可和公共服务事项中年办理量达30万件,超前于国家审批工作要求。

二、加快民航电子政务建设的必要性

(一)疫情爆发凸显了电子政务的重要性。

疫情爆发以来,远程协同办公需求急剧增长,多家依托于电子政务的钉钉、企业微信、WeLink、飞书等办公软件兴起热潮。据统计,2020年春节疫情期间,国内实行远程协同办公的政府、企业有1800万余家,人员超过3亿。与此同时,各地政府加快“互联网+政务服务”建设步伐,充分发挥平台功能和支撑作用,倡导“网上办事”,推进“非接触”网上政务服务;民航各级行政机构也积极通过网上协同办公、非现场监管等方式,确保民航运输业的有序开展。以民航华北地区管理局为例,仅2020年2月5日至3月2日疫情期间,华北局实施疫情防控专项行政检查907次,其中远程检查725次,占比84.5%。可以说,疫情期间,民航电子政务在确保航空安全、推动运输生产,特别是保障医疗救援运输任务和助力全国复工复产过程中,发挥了重要推动作用。

(二)电子政务是助力“放管服”、转变政府职能的关键支撑。

以大数据、云计算、移动互联网为代表的信息技术的飞跃发展,正深刻变革着人们的生产生活方式。加快构建民航数据整合共享机制,建设民航专属的“大平台、大数据、大系统”,可以从根本上解决政务信息化建设中“各自为政、条块分割、数据烟囱、信息孤岛”的问题,实现统一标准、优化流程、提高效率,从而真正破解“放管服”难点堵点,打通“放管服”改革“经脉”。近年来,民航强国战略的实施和民航高质量发展的构想对电子政务的支撑能力有了更高要求,作为实现全国一体化在线政务服务的载体,电子政务还发挥着更多的服务作用。因此,在当前以信息为引领、以“智慧”为特征的民航新一轮产业变革中,在原有基础上进一步挖掘电子政务潜能已势在必行。

(三)电子政务是转变监管方式、为监察员“减负”的重要利器

依托于电子政务的各综合应用系统,极大的优化了监管方式,有效推进了监管的精准化、差异化。比如民航监管执法系统(SES)的上线运行改变了过去盯人盯事的“保姆式”监管方式,把原本易分割、易忽略的环节有效串联起来,规避了责任泛化、效率不高、资源消耗大的问题,实现了民航安全的过程监管、闭环监管、系统监管。在当前民航监察资源并不充足的情况下,行业安全监管平台化解了监察员到处充当“救火队员”、疲于应付事务性工作的尴尬局面,使监察员解脱出来,把更多精力投入到安全监管工作中去。

(四)电子政务是提高办公效率、转变工作作风的必要手段。

一直以来,电子政务在行政办公中充当着重要角色。纵向来看,电子政务所提供的快捷办公模式可以有效促进民航局、管理局、监管局等各级行政机关之间的工作开展,增加工作协同效率,避免了“文山会海”。2019年民航局重启电子公文传输系统,实现了红头文件签批、印发、签收、办理的一体化电子处理流程,极大提高了行政机关内部的公文传输效率。横向来看,电子政务将分散在各部门的信息资源进行有效整合,有助于各部门打出组合拳,形成监管合力,提高监管力度。

三、民航电子政务存在的问题

(一)内网办公系统:覆盖范围较为狭窄

虽然内网办公系统在行政办公中起到了重要作用,但是我们应当看到,该系统还有很多可以提升的空间。如前所述,目前内网仅覆盖至民航局、地区管理局和监管局,对于民航各企事业单位却未涉及。以电子公文传输系统为例,由于系统覆盖范围狭窄,对于主送给各通用航空企业的红头文件,还要依靠由地区管理局代转纸质文件的传统形式进行传递,极大影响了行政效率,不利于工作任务的落实。

(二)政府门户网站:服务功能有待拓展

尽管当前我国在推进电子政务建设、优化政府服务方面有了长足的进步,但离公众期待的“足不出户办理服务”还有一定差距。主要表现在:一是网上政务服务内容不够完备,服务事项不够广泛,在“应上尽上”“一网通办”方面还有一定的提升空间。比如在民航局行政许可事项中,还有19项未实现网上业务办理及审批。二是政务服务存在内容不规范、服务不便捷,平台不互通、数据不共享,线上线下对接不畅,规范标准程度不高等问题。三是一体化、全程化的信息处理平台还未建立。

(三)综合应用系统: 信息资源共享不充分

当前,我国政务服务运行中信息共享不充分的现象较为普遍。一方面,长期以来,由于民航各司局的应用系统在项目建设时未充分考虑到数据共享交换,致使系统之间数据资源互相独立,形成一个个“信息孤岛”,影响了合力作用的发挥。这种信息资源管理顶层设计的缺乏,不仅使得民航局组织层面难以全面掌握数据资源,而且各司局单位之间也缺乏对彼此信息的了解,在行业监管时不得已投入更多时间和精力去协调获取其他部门数据,极大削弱了协同能力。另一方面,在数据源多、数据量大的情况下,由于电子政务的标准不统一、接口不一致,导致基础数据和业务数据重复采集,不仅加重了基层监管单位和民航各企事业单位的填报负担,还给综合利用数据、信息资源共享带来了一定阻力,影响了数据统计结果的准确性。

(四)信息安全存在风险

2012 年,民航局进行了外网安全技术设计,建成了满足国家信息安全保护三级系统要求的技术防范体系。但是由于网络固有的弊病,电子政务在安全方面还有较大威胁。民航信息平台的基础设施建设还有待于加强,各应用系统的安全强度还要进一步提高。比如,目前地区管理局、监管局的内外网仅依靠物理手段隔离,无法进行实时监控,存在较大安全隐患。华北地区2019年的“8.27”事件初步调查报告泄露,就集中暴露出当前内网的不安全性问题。另外,由于大量安全设备管理界面分散、各系统安全状态缺少量化标准,在安全运维方面还存在工作量大、安全态势难以研判的问题。

四、民航电子政务发展的路径优化

民航电子政务发展的指导思想是:建成一个适应民航高质量发展, 支持安全监管、市场管理、空中交通管理、宏观调控和对外关系五大职能的信息技术体系,通过该系统提升民航行政效能,强化政府服务能力,增强民航工作的科学性、系统性和前瞻性,推动民航治理体系和治理能力现代化建设。

民航电子政务发展的目标是:实现民航电子政务“大平台、大数据、大系统”的构想,具体而言,扩大内网系统使用终端,建成覆盖全国民航行政机构和各企事业单位的民航专用政务内网,实现行政管理效率的精准提高;加快构建民航数据整合共享机制,在统一的运行平台下访问应用系统,实现民航治理领域大数据资源的全面汇聚、共享和应用;深入推进“互联网+政府服务”,扩大在线服务范围,提升用户体验,实现“一网通办”;加固现有安全保障体系,提高安全事件监测预警水平及信息安全量化评价标准,实现电子政务的持续发展。

(一)扩大内网覆盖范围,增加移动端口

鉴于内网办公系统并非涉密网络,建议扩大内网覆盖面,除民航行政机关外,扩延至机场、服务保障单位、航空公司、空管部门以及行业协会基金会,以实现全国民航单位之间的公文快速流转、信息发布共享、工作落实督办等应用。同时,增设电子政务移动端口,除使用传统计算机以外,手机、Ipad等移动设备也应得到支持。此次疫情期间,民航华北地区管理局使用“钉钉APP”进行政务办公就是一个很好的实践,但是由于依托于商业平台载体,其安全性和持续性还有待于考察。如果能够在确保信息安全的基础上,研发民航系统内部办公专用APP,实现互联网门户与移动互联网门户的互联互通,势必能够在提高办公效率上取得较好的效果。

(二)建立数据共享交换平台,做好系统对接

数据共享交换平台是实现集中共享、按需交换的重要载体,建议通过建立该平台,实现民航内部各系统及民航与国家之间的跨层级、跨区域数据交换,并设立信息资源在线检索和查询功能,进行信息资源的在线申请、发布、共享、交换。同时,畅通各综合应用系统的对接渠道,建议采取统一入口,实施统一管理,实现“互联互通”。2019年6月份,民航局机关人员使用统一的身份认证信息,登录中国民用航空安全信息系统、民航监管执法系统(SES)等10个系统查看信息,有效推动了数据资源的整合,是一个积极的尝试。建议在此基础上,逐步将人员使用范围扩大至地区管理局、监管局,减少一线监察员重复录入信息的工作,使之真正成为执法履职的“监管利器”。

(三)建设民航行政审批服务平台,提升政务能力

围绕全国一体化在线政务服务平台和“互联网+政务服务”建设的要求,民航局行政审批服务平台应满足“4312”总体架构,即:四类业务应用,包括政务事项管理、电子监察、服务评估、用户体验监测系统;三大公共支撑,包括统一身份认证、统一电子印章和电子证照共享;一批政务服务资源,包括资源共享服务中心;两个体系,包括制度标准体系、安全运维体系。一方面,按照整合已建、规范在建的工作策略,站在办事人“我要看”、“我要查”、“我要办”、“我要问”、“我要评”的角度,建立民航局政务服务平台,为办事人提供统一的信息化服务形象,重点解决用户信息管理分散、入口不统一、行政许可事项信息不同步的问题,提升民航局政务服务的效能。另一方面,主动与国家一体化在线政务服务平台进行对接,形成统一规范、内容深度融合,推动事项集中发布、服务集中提供,推动“一网通办”的建成。

(四)完善信息安全体系,提高保障水平

系统安全性是电子政务一切发展的前提。一是持续完善信息安全管理平台(SMP),充分发挥其作用,重点加强监测预警、标准考核、安全运维、指标展现四个方面。二是加大对信息网络环境的风险评估和监测,持续关注网络环境,做好信息防御和保障工作,确保电子政务系统处于安全运行状态;三是加强网络安全培训,树立职工的网络安全意识,严格民航行政机关纪律管理,严防失泄密事件的发生。(作者:韩璐 中国民用航空华北地区管理局)

参考文献:

[1]李欣莹.中国民用航空局“互联网+政务服务”探索与实践.[J].民航管理.2019(4).

[2]邢伟.推进民航数据共享交换工作的研究与实践. [J]. 民航管理.2019(10)

[3]庞祥云. 服务型政府电子政务建设中存在的问题及对策研究.[J].电子政务.2019.

[4]徐露、张旭、丁亚男.民航政务系统的安全设计分析.[J].职能计算机与应用.2019(9).

[5]胡亚琼.电子政务环境下优化政府服务模式的研究.[C]. 2019.