我国枢纽机场与高铁共生发展的思考

摘要:本文以枢纽机场进行研究,分析基于高铁影响下,我国枢纽机场的现状,提出空铁一体化发展的对策,为枢纽机场发展提供一些参考性思路。

世纪之交,我国机场先于航司接受了枢纽运行模式理念,北京、上海、广州三大机场门户枢纽已经形成。随着中西部崛起、振兴东北经济、沿边开放等国家战略决策实施,我国二线机场中将出现运量发展最快和具有可持续发展潜力的中西部枢纽机场。尽管如此,一些机场仍然面临边缘化问题,在联盟定位、网络结构、收益水平、国际形象等诸多方面,仍存在加剧同质化竞争。同时,我国高铁快速发展改变了公众出行的时空距离,高铁不仅在速度和服务水平上有了较大提升,而且具有准点率高、安全便捷、运能大等特点,这对机场的发展产生了深远的影响。但影响并非全是负面的、恶性竞争的,特别是骨干机场枢纽化建设进程中,高铁的作用也可能是正面的,协同的。为此,本文将研究基于高铁影响的我国枢纽机场的发展对策,为枢纽机场发展提供一些参考性思路。

一、枢纽机场集疏运方式对比

随着我国枢纽机场的快速发展,机场的腹地范围不再局限于所在城市,而是进一步向都市圈、城市群地区扩展,地面集疏运需求不断变化提升。

(一)机场各类集疏运方式特点

面对不同层次的腹地范围,机场衔接的地面交通网络可细分为城市交通网络和区域交通网络两个层次。

城市交通网络包括城市道路和城市轨道交通,服务中短途集疏运需求。城市道路方便、机动、灵活,具有门到门的服务优势,适应小批量、短距离运输,从运量来看,只是轨道交通的补充。城市轨道交通具备了快速、大运量、准时可靠等特性,并且停靠站点多,适合城市内部的集疏运。

区域交通网络包括城市快速路、高速铁路(含城际铁路),服务中长途集疏运需求。城市快速路是将机场和城区连接的重要方式,但随着机场吞吐量增加,交通拥堵日益严重,加之天气等突发因素影响,其可靠性日益降低。高铁的特点是运量大、正点率高,高铁网能够将机场辐射范围增大,并能满足周边城市旅客快速、准时到达机场需求。

(二)机场集疏运体系发展历程

从国外枢纽机场发展经验看,机场发展阶段不同,集疏运方式的主体不同。起步时期,航空运量较小,以城市快速路、高速公路等道路交通为主;随着航空运量的增加,大规模集疏运需求提升,公路交通难以满足需要,轨道交通亟需引入,以扩大机场服务范围。因此,对比各种枢纽机场地面集疏运方式看,我国枢纽机场引入高铁意义重大,直接影响枢纽机场的更好发展。

(三)枢纽机场引入高铁趋势

从国际枢纽机场看,全球共计120家机场接入铁路,以扩大机场的辐射面和快速大量且稳定的运送旅客。从国内枢纽机场看,旅客吞吐量在千万级以上的机场中共有11个通过高速快速铁路直连(时速200km/h以上),占比接近30%;有3个机场正在实施工程引入铁路,有9个机场正在规划设计中(如表1-1所示)。未来,将有85%的枢纽机场接入高铁、城际铁路等轨道交通,这是大势所趋。

表1-1 国内枢纽机场接入铁路情况

|

枢纽机场 |

接入 高铁 |

正在 实施 |

正在 规划 |

枢纽机场 |

接入 高铁 |

正在 实施 |

正在 规划 |

|

北京/大兴 |

√ |

|

|

贵阳/龙洞堡 |

√ |

|

|

|

北京/首都 |

|

|

|

哈尔滨/太平 |

|

|

|

|

上海/浦东 |

|

√ |

|

沈阳/桃仙 |

|

|

|

|

广州/白云 |

|

|

√ |

三亚/凤凰 |

√ |

|

|

|

成都/双流 |

√ |

|

|

大连/周水子 |

|

|

|

|

深圳/宝安 |

|

|

√ |

济南/遥墙 |

|

|

√ |

|

昆明/长水 |

|

|

|

南宁/吴圩 |

|

|

√ |

|

西安/咸阳 |

|

|

√ |

兰州/中川 |

√ |

|

|

|

上海/虹桥 |

√ |

|

|

福州/长乐 |

|

|

|

|

重庆/江北 |

|

|

|

太原/武宿 |

|

|

|

|

杭州/萧山 |

|

√ |

|

长春/龙嘉 |

√ |

|

|

|

南京/禄口 |

|

|

|

南昌/昌北 |

|

|

|

|

郑州/新郑 |

√ |

|

|

呼和浩特/白塔 |

|

|

|

|

厦门/翔安 |

|

|

√ |

宁波/栎社 |

|

|

√ |

|

武汉/天河 |

√ |

|

|

温州/龙湾 |

|

|

|

|

长沙/黄花 |

|

|

√ |

珠海/金湾 |

|

|

|

|

青岛/胶州 |

|

√ |

|

合肥/新桥 |

|

|

√ |

|

海口/美兰 |

√ |

|

|

石家庄/正定 |

|

|

|

|

乌鲁木齐/地窝堡 |

|

|

|

银川/河东 |

√ |

|

|

|

天津/滨海 |

|

|

|

烟台/蓬莱 |

|

|

|

二、高铁对枢纽机场的影响分析

合则两利,分则两害。高铁与枢纽机场航站楼对接,高铁在拉走旅客的同时,也给机场拉来了旅客。但如果高铁不与枢纽机场航站楼对接,高铁与机场分离,则会产生更明显的竞争关系。两者的合与分,直接影响各自发展。

(一)高铁站与枢纽机场航站楼对接

两者对接,不仅是设施的硬对接,还包括运行机制的软对接,只有实现全面“无缝对接”,才能发挥互相促进作用,实现空铁联运的诸多益处。

1.高铁帮枢纽机场做大蛋糕。高铁站与枢纽机场航站楼无缝对接,实现空铁联运,有利于充分发挥高铁的大运量、快速准点的集散优势,提升枢纽机场的辐射范围,吸引来中转旅客量,将机场“1小时辐射圈”拓展到300 km半径范围,并提高乘机服务便捷程度,减少旅客换乘时间及中转客流对城市交通的干扰,使机场成为联通国内外、城市间的大型综合交通枢纽,极大巩固枢纽机场在城市群中的枢纽地位。如兰州中川国际机场的换乘中心大厅内无缝衔接航站楼和高铁站,使航站楼与高铁站换成距离缩短到百米之内,在兰州中川国际机场的综合交通枢纽投运后,迎来了一波机场旅客量的高速增长。

图2-1 兰州中川机场综合交通枢纽剖面图

2.把高铁视作枢纽机场的支线航班。枢纽机场侧重于国际与国内长途出行,高铁主要服务于国内中短途城际出行,因此,两者配合,高铁可称为枢纽机场“轴辐式”网络的组成,视作支线航班。高铁线路50km左右设置一站,500 km线路范围内可辐射10个城市,呈“轴辐式”网络服务,辐射地区将成倍增加。同时,两者形成的立体交通网络将极大提高城市对外交通的多样性和可靠性。目前,长三角构建了以沿江、沿海、沪杭、沪宁等为主体,以上海为中心的“1小时高铁经济圈”。

3.更好地集约使用城市资源。将航站楼与高铁站一体式规划建设,能够将机场和高铁配套的交通及市政设施进行集约化建设,进一步降低两者对城市的分割,节省土地和资金投入。虹桥综合交通枢纽就是将航站楼与高铁站进行整合,共享了地铁2号线和10号线,以及北翟高架、嘉闵高架等城市快速路,减少了航站楼和高铁站对城市的分割。

4.高铁与枢纽机场的运营软对接更重要。空铁联运发展关键,除了实现铁路与枢纽机场在基础设施上的硬对接,更重要的是建立铁路运输与民航运输全流程、一体化的运营机制,实现软对接。特别是,发展高铁站远程值机,从设施衔接延伸到运营衔接,在航班和车次上一体化运营,提高旅客中转便捷程度。

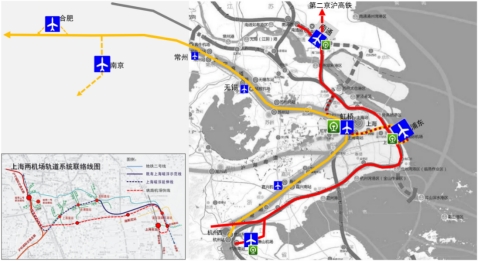

5. 有助于打造空铁一体化机场群。空铁一体化是支撑机场群快速发展不可或缺的重要组成部分,是实现机场群有效连通,提高整体效率,促进融合发展的重要基础。2018年1月,长三角地区(沪苏浙皖)主要领导签署打造长三角世界级机场群合作协议,未来的长三角机场群将是一个“以国际航空枢纽浦东国际机场为头雁,以萧山机场、南通机场为两翼,以虹桥机场、禄口机场、合肥机场、无锡机场等为躯干,以嘉兴、宁波、台州、温州,扬州、盐城、淮安等机场为两翼的雁群状机场体系”。而这些机场之间的联系需要以高铁为主,保证高效、可靠。未来,长三角区域将会形成一个空铁一体化的机场群。

图2-2 长三角空铁一体化机场群

(二)高铁站不与枢纽机场航站楼对接

高铁站不与枢纽机场航站楼对接,则在“母城目的地车次”上形成激烈竞争。高铁与民航的运输优势分别体现在300-800km和大于800km,高铁的出现冲击着民航短途航线,但对于长途运输,因时间增加,优势下降。据统计,相同线路上,500km的航线预计流失50%以上的客流,800km的航线则流失20%-30%的客流,1000-1200km的航线流失15%-20%的客流,1500km以上的航线影响较小。因此,时间是旅客出行方式选择的重要因素,高铁3小时辐射圈内,优势明显;超过3小时,选择航空出行的旅客逐渐增多。

(三)出行成本的综合评判

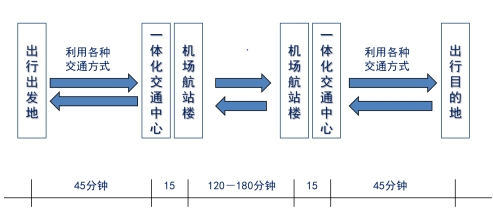

旅客出行都希望越快越好,特别是对于商务旅客来说,一日往返是最好的选择。前述讲到,民航优势在长途运输,高铁优势在短途运输。两者如果能够实现快速畅通衔接,形成“组合出行”,就可以发挥各自优势,实现更大范围“一日交通圈”,出行成本更优化。在这里就需要高铁站与航站楼实现全面对接,一体化运营。所谓“组合出行”是指一次出行使用多种交通方式的旅客出行;所谓“一日交通圈”是指早出晚归、出差一天(16小时)能够覆盖的范围。

图2-3 航空旅客的出行链(一日交通圈)

一日交通圈是城市的经济辐射区,越大越好。一般来讲,做到一天往返,单程就要控制在四个小时。不同交通方式的一日交通圈不同。以上海为例,采用城际铁路,长三角的沪宁、沪杭甬交通轴两侧都进入上海的一日交通圈;采用道路运输,传统的杭嘉湖、苏锡常地区就是上海的一日交通圈;采用航空运输,中国甚至东亚地区都是上海的一日交通圈。

因此,通过民航与高铁的无缝衔接,构建“组合出行”方式,能够极大提高一日交通圈范围,扩大城市经济辐射区,不但实现出行成本的最优化,也最大程度带动城市经济社会发展,这是民航提升市场竞争力的关键。

三、我国枢纽机场发展的对策建议

综上所述,如果高铁站与枢纽机场分离,则在短途和中长途运输服务方面存在明显的竞争关系;如果高铁站与枢纽机场航站楼一体化规划建设,实现空铁联运,则产生1+1>2的倍增效果。因此,构建高铁站与枢纽机场航站楼一体化的综合交通枢纽,全面实现设施硬对接和运营软对接是枢纽机场与高铁的双赢之路。为此,提出以下对策建议。

(一)加强综合交通枢纽建设

旅客更加关注换乘时间,高效换乘越来越重要。为此,建议构建以机场为核心节点,集空、铁、公、水于一体的综合交通枢纽,配套相应的换乘设施,保证客流有序地进行换乘。对于新建或改扩建的枢纽机场,应预留高铁引入机场的用地,在航站楼设计和建设时充分考虑各种交通方式的立体换乘,建设兼容各类交通设施的综合交通枢纽。

(二)完善枢纽机场集疏运体系

集疏运能力决定枢纽机场的发展空间。建议在构建畅通高效综合交通枢纽基础上,建设完善地面集疏运体系。特别是,枢纽机场重点引入速度快、时间准、运量大的高铁,发展空铁联运,并且航站楼与高铁站换乘距离控制在300m之内,设旅客步行的专用通道,实现空铁一体化运营。

(三)注意提高服务品质、巩固高端市场

枢纽机场发展空铁联运,基础设施和运输服务的一体化是关键。除了要实现航站楼与高铁站的紧密融合、高效换乘外,还要突破物理层面的连接,提供真正意义上的空铁联运服务,实现“一次购票、行李直挂”。建议积极推进民航、铁路在技术标准、运营规则、信息系统、服务系统等方面的全面对接;枢纽机场通过 “智慧机场”建设,实现空铁联运信息系统的一体化构建,着力发展高铁站远程值机服务,始终盯住常旅客、两舱旅客、商务旅客,提高服务品质,巩固高端市场。

(四)以枢纽机场为骨干,打造空铁一体化的机场群

建议大力推进机场群空铁一体化规划建设,支撑机场群统筹发展。以高速铁路、城际铁路为重点,推进机场群之间快速通道的规划建设,构建以枢纽机场为核心的、互联互通的立体综合交通体系,带动机场群区域整体发展,服务机场间的交通联系,提升枢纽机场的区域辐射能力和协同发展能力。(作者:牟凯 中国民航机场建设集团有限公司)

参考文献

[1] 刘武君.航空枢纽规划[M].上海科学技术出版社,2013.

[2] 王卫军,赵俊,于爱慧,谢立. 博观约取 厚积薄发——推进中国特色空铁联运的新思考[J].民航管理.2019.3.

[3] 刘艺.关于枢纽型机场空铁联运发展的研究[J].交通与运输.2016.7.

[4] 李巍. 综合交通环境下高速铁路与民航的协同发展[J].铁路建设.2018.1.

[5] 张越 胡华清. 新形势下枢纽机场总体规划的发展趋势[J].综合运输.2009.7.

[6] 樊桦,刘昭然. 我国空铁联运发展面临的问题和建议[J].综合运输.2015.4.

[7] 姜巍. 国际航空枢纽发展特征分析及对我国的发展建议[J].价值工程.2018.7.