航空安全风险类信息量化模型的建立与应用

摘要:

本文针对当前中国民航安全管理的理念升级、监管资源紧张、安全管理压力巨大的现实,以及中国民航对于精准监管和效能监管的强烈需求,通过建立了风险类信息模型,采用信息论和大数据分析的方法,对各运输航空报送的安全隐患信息进行量化,对数据库中“沉睡”的信息进行分析和研判,了解了辖区各航空公司的安全管理能力,预判了公司的安全运行发展趋势,并在实践中得到了的验证。

所建模型和分析结果,较为精准的评价航空公司安全管理效能,识别除了安全管理较弱的公司和公司内部安全管理的薄弱环节,为中国民航安全监管模式的从规章符合性监管向安全绩效监管的转变提供了提供了方法和路径;对民航系统分级分类管理、精准分配监管资源目标的实现,提供了一种新的思路。

第一章 绪论

(一)研究背景

《中国民用航空发展第十三个五年规划》明确了安全是民航发展的根本,提出要以风险管控为抓手,改进监管模式和手段,加快形成信息开放、资源共享、协调决策的运行信息监控网络,应用大数据等先进技术,依法推进民航持续安全发展。

中国民航安全管理的发展,由摸着石头过河的方式,转变为经验式管理,发展到了目前的规章符合性式的安全管理方式,随着2018年3月16日民航局《民用航空安全管理规定》CCAR398部规章正式颁布,标志着中国民航的安全管理理念由规章符合性的管理向着面向风险管理的阶段转变。

《民用航空安全管理规定》中明确要求民航生产经营单位应依法建立并运行有效的安全管理体系,查明危险源及评估风险;制定并实施必要的预防和纠正措施以保持可接受的安全绩效水平;持续监测与定期评估安全管理活动的适宜性和有效性等三项职能。

《民用航空安全管理规定》中对局方的相关职责进行了明确,要求民航局对民航生产经营单位安全管理体系或者等效的安全管理机制进行持续监督,以确保其运行的有效性。依法综合运用多种监管手段强化民航生产经营单位的安全生产主体责任,加强安全隐患监督管理,预防事故发生。

国际上,ICAO在新颁布的9859《安全管理》中提出,“安全管理的目的就是通过主动缓解风险,预防航空事故/事故征候的发生。”对于民航局来说,“局方的重要工作之一是判断航空承运人风险管理的能力,确定航空承运人配备了足够的资源,并有能力按照中国民用航空规章和标准安全地运行。”人力监管资源长期看不可能有所增加,在民航高速发展的今天,在安全监管资源投入有限的情况下,合理的分配资源,精准监管、效能监管必须要提上日程。另外发挥企业自身能动性则是“治本”的根本途径。

然而,即使在人力资源充足的情况下科学的评价一个公司的安全管理体系水平和公司安全管理能力是一件较为困难的事情。现阶段对航空承运人风险管理能力的评价的手段和方法是,通过定期或不定期的对公司的安全管理体系建设情况进行审计,了解公司安全管理体系情况,查出问题和提出改进项,公司通过后续的整改过程对自身体系进行优化达到持续完善安全管理能力的目的。但是这种方法也存在着一些弊端,例如时效性差,通常这种审核的形式为定期审核,一年甚至多年进行一次审核,公司在这段时期中的安全管理可能发生较大变化;审核过程中由于监察个体的能力上的差异等其他因素影响,不同人的评估结果相差较大。总体来目前的安全管理主要是事后管理,缺少事中管理和事前管理。

另一方面,随着时代的发展和进步,民航业中政府部门、航空公司、机场、空管等单位都在不断建立系统平台,收集各类信息,信息也呈几何倍数增加。如何使用这些信息,挖掘信息背后的价值是摆在各单位组织面前的一道难题,可以看到的是,对于信息的使用目前仍主要局限于对于单条或若干条信息的分析和采用,对于大多数的信息,仍然沉睡在系统中。

(二)研究目的及意义

本文尝试通过建立风险类信息量化模型,利用大数据的分析等多种方法,将沉睡在系统中的风险信息利用起来,用评判航空公司安全管理水平,识别安全管理水平较低的公司,找出公司内部安全管理薄弱环节,对安全形势进行研判,为精准监管和效能监管提供指导和方法。

安全管理工作中重要的组成环节是风险管理工作,风险管理工作的过程在很大程度上反映了公司对安全管理工作的认知水平和公司的安全管理能力。对风险类信息进行量化分析,实际上是将航空公司安全管理体系作为“黑箱”看待,对其输出的产物(风险类信息)进行量化分析。这种方法能够将分散的信息进行集中,使相互独立的信息进行联系,使非结构化的信息装换为数据,再通过分析将数据转换成知识,达到无序的信息变有序、主观认识变成理性认识的目的。

对公司的风险类信息评估和分析,有助于观测公司安全管理水平,评价公司的安全管理能力,评审公司安全管理工作的效能。判断公司安全管理水平是否下降或是否处在长期低下的状态,在一定程度上能够实现预测公司的安全发展态势的目标,进而有针对性的调整监管资源到安全管理薄弱单位,为提供差异化监管、分类分级监管提供了指导工具,为精准监管、分配监管资源提供了工具和方法。

(三)研究使用的模型及方法

本文以信息论、概率论、逻辑学为基础,使用聚类分析法和“0-1”法,“化归法”,“层次分析法”,对风险类信息进行量化评估,主要用到的方法和模型如下:

哈特利(Hartley)信息量化模型

1928年,哈特利指出了通信系统中信源信息数量的大小仅与发信者在字母表中对字母的选择方式有关,在此基础上提出了第一个信息度量的模型:

I(pi) = - lb(pi)

式中: pi为事件发生的概率; I(pi)为事件包含的信息量。

第二章 风险类信息量化模型的建立

民航风险类信息一般包含以下要素:隐患名称、发现时间、来源、类型、等级、主体单位/部门、涉及的业务、涉及的流程、监管单位、原因分析、等效措施、整改措施、整改时限、治理效果验证标准、措施实施情况跟踪、治理效果情况跟踪、整改进展等要素。选取其中核心要素,等级、原因分析、整改措施、治理效果验证标准及措施实施情况跟踪等,将以上要素进行细分并且参数化,作为信息衡量的参数,建立风险类信息量化模型。

(二)风险类信息量化模型

风险类信息值用I(Pi)表示,利用1.3.1哈特利模型进行建立:

I(Pi)=-lb(Pi) ………………………………(1)

此公式为信息值计算核心公式,其中:

Pi=1-Px ………………………………(2)

Px=k1+k2+k3+k4 ………………………………(3)

信息值的单位为比特(BIT),原公式中式中:Pi为事件发生的概率,对于风险信息价值衡量来说,Pi的含义做如下转换:

1) Pi代表风险剩余的不确定度,取值区间[0,1);

2) Px代表风险消除的确定度,取值区间(1,0];

3) ki代表各因素使风险消除的确定度。

公式表述含义:以上公式表达的含义为,所识别的风险越重要,且消除的越充分,则剩余风险越小,隐患发生的可能性越低,那么信息越有价值,信息值越高。

该函数的定义基本上与广义上的安全管理理解和认知相符。

根据风险类信息的特点,在MECE,SHELL模型的框架下,结合实际工作过程中的经验,对k1、k2、k3、k4参数值分配如下:

k1、k2、k3、k4总值相加趋近于1,在等于1的情况下风险转化成为了结果,确定的结果对于信息值来讲没有实际意义。

1) k1代表风险类信息的重要程度,比重占40%;

2) k2代表风险分析的充分程度,比重25%;

3) k3代表风险防控措施可操作程度,比重25%;

4) k4代表风险防控措施效果的有效程度,比重10%。

对以上参数具体设置与评价提下阐述如下:

3.1风险类信息重要性判断的所消除的不确定度k1(40%)

公司在开展安全管理的过程中,识别的风险种类多、分布广,但是不同种类的信息对安全管理所起到的作用并不相同,安全管理(SMS)的过程中,根据风险的重要程度和发生频次对风险进行评价划分等级,所以在信息值度量时需考虑不同种类的风险的贡献值。

k1参数起到加权调节的作用,在k2、k3、k4占比60%的大框架下,k1参数不断提升,能够有效区别信息的价值。即风险类信息越重要,对信息值的贡献度会越高。

考虑到实践应用的便捷性,省去信息评价过程中风险值的多次计算过程,使用穷尽枚举的方法对2010年至2019年华东辖区23696起不安全事件进行统计和分析,结合中国民航局发布的核心风险通报,对安全隐患可能导致的影响进行了四个级别的划分。

分级过程中,按照bow-tie理论,相同的风险在不同的他因作用下,可导致的后果有所不同,考虑到我国民航的实际情况,将部分风险提升级别进行管控。例如,发动机空停的出现,在正常返航备降后事件会被定义为一般事故征候,但是叠加天气意外、飞行员技能、飞机可靠性等多方面影响,则可能影响会变成事故;另一方面中国民航将空停定义为核心隐患,所以该风险等级提升至一级。

表3-1 风险分级

|

隐患级别 |

分级标准 |

消除的不确定性 |

k1值 |

Imax |

|

一级风险 |

可能导致事故发生 |

可控飞行撞地、跑道安全、飞行失控、空中相撞、发动机空停、危险品运输等 |

35-40% |

+∞ |

|

二级风险 |

可能导致严重事故征候 |

起火/冒烟、不稳定进近、擦尾/擦发动机/擦翼尖/擦机腹、冲/偏出跑道、中断起飞、飞行冲突、跑道入侵、重着陆/硬着陆、风切变/气流/颠簸、机组失能、未经许可/不满足条件飞行、系统故障、紧急油量、跑道混淆等 |

25-35% |

4.322 |

|

三级风险 |

可能导致一般事故征候 |

航空器地面碰擦、外来物吸入发动机、鸟击、雷击、部件脱落、迷航/偏航、爆胎/轮胎脱层/扎破、发动机非包容性损伤、维修差错、飞错高度、误听/发指令、操作不当、TA/RA、抖杆、返航、上升/下降率大、飞错进离场程序、通讯中断/通讯不正常、舱单不符等 |

5-25% |

2.737 |

|

四级风险 |

可能导致其它不安全事件 |

性质轻微的其他不安全事件的报告。 |

0-5% |

1.515 |

注:数据来源自航空事件管理分析系统

超出评风险分级表的风险信息可能存在两种情况,一种是新型风险,一种是较为次要风险,两种区别较大,分级过程应设定专家评审组,对隐患信息进行评价,逐步完善隐患等级表。风险分级并非一成不变,可根据实际情况进行调整。

根据I(Pi)的曲线性质确定k1的四级评分区间,k1取值范围的不同,则信息I的最大值是存在上限的,四级风险最大的信息值是1.515比特,三级风险的最大值为2.737比特,二级为4.322,对于一级来讲最大值则不受限。k1的设定建立了阶梯,有效的区分了不同级别隐患的值,也鼓励了公司深入运行核心挖掘风险。

3.2风险类信息事件分析所消除不确定度k2(25%)

k2的设定主要考察公司风险分析过程中是否能够从致因分析、诱因分析和结果防范的角度去全面观察风险,寻找问题解决的突破口。

评判过程中涉及到人为因素的,可使用SHELL模型;过程类的,可使用奶酪模型,即REASON模型;在存疑较多时可使用5 why分析方法,多问几个为什么,判断所析原因的充分性,及是否还存在更多的不确定性。

风险分析的过程中,各公司都有自己的方法,有头脑风暴法、MEDA、bow-tie、RCA、SHELL、PDCA、5why、MECE、安全风险管理(SRM)等方法。信息量化过程中,我们并不关心公司用什么方法,二是关心公司是否能够全面的对风险进行分析,真正的找到问题所在。在实践中,综合各种方法,提炼出我们在风险管理环节需要重点关注的核心要素:

表3-2 k2值评估表

|

步骤 |

消除的不确定性 |

k2值 |

|

1.致因分析 |

1.风险存在的外因和内因分析是否透彻、完整、到位? 2.是否能抓住主要问题和矛盾? 3.是否对发现问题进行深入调查,把握现状? |

5% |

|

2.充分性分析

|

1.所析原因是否相互独立,有明确区分,不重叠? 2.所分析原因是否充分于结果,是否必然导致结果的发生?(是,结束/否,转到Step 3) |

5% |

|

3.诱因分析 |

1.隐患的触发条件是否找到? 2.不能完全消除的是否有可能有效控制防止发生?(是,结束/否,转到Step 4) |

5% |

|

*4.潜在后果分析 |

1.是否能降低事件发生后带来的不利影响? 2.隐患可能造成的后果是否可靠或有效降低? |

5% |

|

*5.同类风险分析 |

1.是否存在系统缺陷或同类缺陷? 2.是否对系统缺陷及同类问题进行扩展性分析? |

5% |

*项目视情实施,致因分析和触发条件充分性已足够,则直接在1、2、3的评分中加10%,否则不得分。

3.3风险类信息中采取的措施所消除的不确定度k3(25%)

k3参数代表措施的实用性和可操作性,是建立在k2分析的基础上。通常来讲,对于安全隐患来讲,能将其来龙去脉分析透彻最为关键,若漏掉核心要素,或者分析有所偏颇,而采取的措施必定不充分于安全隐患的排除和控制,因此在评分时,原因分析的重要程度较高,因此设置k3总分不应高于参数k2所评定的分值

k3 = (k3得分/25%)×k2得分

安全隐患治理措施评估应考虑以下内容:

表3-3 k3值评估表

|

步骤 |

消除的不确定性 |

k3值 |

|

1.周密性分析 |

在致因分析、诱因分析和后果防治上是否增加了屏障(bow-tie)? |

5% |

|

2.过程分析 |

1.关注公司是否根据公司现状和实际情况,设定整改的目标? 2.关注公司依据目标制定了什么措施,措施的类型,包括技术手段和管理手段,关注纠正措施的实施过程? |

5% |

|

3.可行性分析

|

1.措施在现有人员、技术、经费、法律和规章等方面的可行性; 2.可操作性,措施是否明确、具体、可操作,避免笼统、宽泛; 3.措施是否有效:应用FSOP系统安全属性对措施进行评估,即责任\权力、控制、程序、接口、流程测量。 |

5% |

|

4.效果分析 |

关注纠正措施结果,预期效果及持久性,措施能否达到风险控制目标,能否产生长久效果; |

5% |

|

*5.剩余风险及衍生风险分析 |

在措施实施后,是否存在不可接受的风险;是否由于实施治理措施产生了新的问题或新的安全风险。 |

5% |

*项目若评估下来无剩余风险,则直接在1、2、3、4评分的基础上加5%,否则不得分。

3.4风险类信息措施验证环节消除的不确定度k4(10%)

k4代表着公司采取的措施所消除的不确定性的程度。验证情况视作对隐患分析、措施制定的检验,可以观测出公司是否能针对可行性低、不能达到预期效果的治理措施应及时进行调整,保证实现安全隐患治理的预期目标。

公司在制定安全隐患治理措施后,应明确治理措施落实情况跟踪检查的职责、时间和标准,由专人对措施落实情况、质量情况进行持续跟踪检查,并根据检查结果视情调整、完善治理措施。

治理措施落实情况跟踪应重点关注以下内容:

表3-4 k4验证环节消除的不确定性

|

步骤 |

消除的不确定性 |

k4值 |

|

(1) |

措施落实应有客观的事实证据,公司采取的验证方法是否有效? |

2% |

|

(2) |

措施落实内容应与既定的措施内容严格一致,不能漏项; |

2% |

|

(3) |

措施的完成时限应符合既定的时间节点; |

2% |

|

(4) |

观测公司近期运行数据,关注是否有同类隐患上报,是否与结果表现相一致? 后续事件是否有重复发生?类似的事件是否有重复发生? |

4% |

风险治理措施效果验证的注意事项:

(1)严格区分措施落实和效果实现,不能将措施落实等同于达到了预期效果;

(2)措施效果验证大多需要一个周期,一般在措施落实完成后持续监测一段时间(如三个月、六个月),方可对其实际效果进行评估和验证;

(3)针对治理效果设置安全绩效指标时,一般采用过程类事件作为效果验证标准,不宜采用严重后果类事件作为效果验证标准。

3.5 评分过程设定

值得探讨的是,在评分过程中会存在个体差异问题,例如评分人员由于认知、技能等方面的原因掌握的标准并不一致,对于专业性较强的问题,非专业人员较难理解等情况。

实际操作过程中,需要有一支专家队伍,对于专业化较强的内容进行判断。另外,针对人员把握评分的能力差异,借鉴国家教育机构针对考试评分的规则,需要组织统一的培训,统一评分规则,通过背靠背评分,对比人员之间的评分差异,差异较大时需启用第三人评分等办法确定最后信息值,以保证评分程度的掌握标准接近。评判过程严格也好,宽松也好,只要标准统一,就能保证信息值的内在一致性。

第三章 风险类信息量化模型应用研究

风险类信息模型建立的是单条信息的量化模型,显而易见的是,单条信息值的是单一风险控制情况的量化,单条安全信息值的高低不足以反应出公司安全管理水平的高低。

研究一滴水的特性无法反应出水的整体性质,但是汇聚起来的水滴则能够反映出水的整体的特性,也是具有实际意义的。对于信息的研究也是如此,信息量化累加后,我们可以观测处公司在治理风险的过程中的是否关注核心隐患,是否能够全面看待风险,是否能够制定可操作强的措施,并且跟踪落实这些措施保证风险的彻底消除或者防控。以上这些就是公司就是局方关注的公司风险防控能力,也是公司安全管理最核心的产出。

风险类信息量化模型是建立其他分析模型的基础,它将信息量化后转化成了数据,通过分析让数据转化成了知识。这样做的优势在于,可以将主观的判断进行量化,量化后的累积在宏观层面上会出现量变到质变的过程。量化后的模型可以从多个个体中找出风险防控能力较弱的公司,也可以对单个个体分析其内部各部门、各专业安全管理能力的情况,达到精准监管的目的。以下通过对风险量化模型量化后的数据进行处理分析,观测多航空公司的安全管理水平和梯度,以及个体航空公司安全管理内部管控情况。

以华东辖区13家航空运输公司为例,采集了各公司在EASP系统中的风险类信息进行量化评估,识别安全管理水平低下的公司。

1.1多航空公司安全管理水平量化分析

通过对多家航空公司安全隐患信息值的比较,可以识别出安全管理水平相对较为薄弱的公司,横向对比的意义在于民航局有责任了解各公司的安全管理水平,这一点民航局的重要职责之一。识别出较为薄弱的公司,有利于民航局精准分别监管资源,形成区别化管理,而不是眉毛胡子一把抓,找出监管对象后可以有针对性的对安全管理薄弱的公司进行管理,解决人力长期不足的矛盾。

收集13家航空公司为期1年的安全隐患信息,对信息进行评价,进行横向对比,找出安全隐患信息报送数量少和质量低的航空公司,具体做法如下:

1.2多航空公司安全管理水平量化分析模型

S(i) = ![]() ………………(1)

………………(1)

A(I) = ![]() ………………(2)

………………(2)

YA(S) = ![]() ………………(3)

………………(3)

XA(S(i)) =  ………………(4)

………………(4)

S(i):代表公司风险类信息值的总和

A(I):代表公司风险类信息的平均值

YA(S):代表所有公司的风险类信息的平均值

XA(S(i)):代表所有公司的风险类信息的单条信息的平均值

1.3数据可视化

建立坐标系,横坐标为公司名称,双纵坐标Y1为信息值,Y2为单条信息平均值,按照S值从大到小排列,调节Y2坐标,使中心区域位于坐标系中部,将X,Y线绘制在坐标系中,则将坐标系分为四个象限,则双值均位于第四象限的公司,可被认为安全管理水平较低的公司。

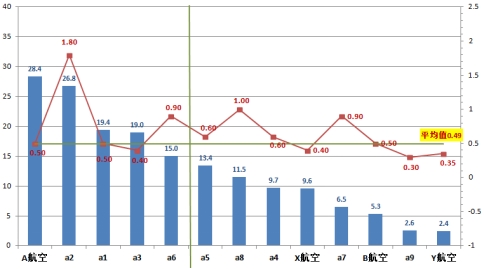

图2-1 2019年上半年13家航空公司宏观信息值

对于上半年信息来讲,Y2等于0.49,X=13,建立坐标将平面分为四个象限。信息总值和均值都在第四象限的视为安全管理能力较弱的公司。反之,总值和均值都在第二象限的则为安全管理水平较高的公司。

由图可见,X航空、Y航空、a9航空在2019年上半年的安全管理表现较差。下半年,X航空和Y航空分别发生了人为原因的严重事故征候。

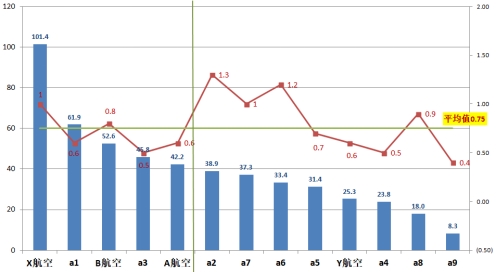

图2-2 2019全年13家航空公司宏观信息值

从全年来看a9航空、a4航空、Y航空是排在所有航空公司的倒数三名,X航空经过强烈的内部和外部整顿,安全管理力度和水平大幅提升。Y航空虽然发生严重事故,但是内部整顿力度不高,该公司在2020年的1月份又发生了一起严重事故征候。a4航空和a9航空,虽然未出现严重事故征候,在华东局全年的企业安全考核排名中分别为倒数第1和第2名。

1.4 结果分析,

(1)利用风险信息量化结果,使用以上评估分析方法,能够识别出的安全管理水平较低公司,安全表现低于其他公司,较其他公司更易出现重大不安全事件。

(2)运用此方法,可以了解公司的安全管理水平,并且预判公司的安全形势,可以有针对性的进行重点管理,能够起到精准监管的目的。

安全是一种状态,是一个整体的综合表现。虽然每一个公司在整体表现上有高有低,但实际上,安全管理效能在公司内部并不是均匀分布的。有的部门对安全管理重视程度和工作力度较高,有的部门安全管理上责任上存在缺失。

通过对单独的航空公司的研究,利用信息属性及信息值维度,我们能够观测出公司在风险管理开展的具体细节,即公司在哪些方面力度较高,在哪些方面力度欠缺,可以更加有针对性的采取措施,强化安全管理效能。

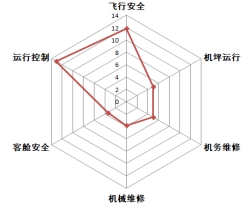

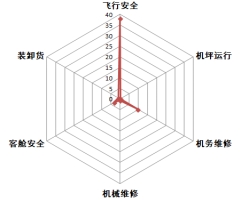

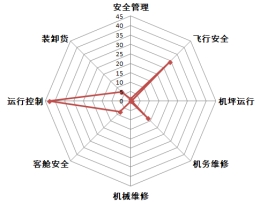

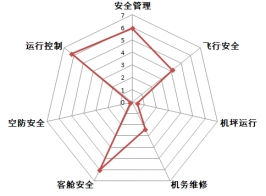

仍以华东辖区13家公司风险类信息值为基础,以“雷达图”的形式按照专业划分,画出各公司内部风险管理能力图。

图3-1 航空公司能力图

|

A航空

|

B航空

|

|

X航空

|

Y航空

|

从X航、Y航、A航、B航的安全管理能力图上能够看出:

(1)各航空公司的安全管理的侧重角度和力度都不同。

(2)B航空在飞行安全的管理力度最高;X航空在运行控制和飞行安全方面力度较大;A和Y航空看似均匀,但是各项总值都较低;

“雷达图”能直观的反应出航空公司内部各专业风险管控的能力和力度,发现薄弱环节,在分配监管资源时可以有的放矢,实现精准监管。

第四章 结论

(一)风险类信息模型的构建能够解决信息数据化的问题。通过对典型单位的分析与评估,在宏观层面得以验证了模型的准确性和实用性,总体上能够反映出公司实际的风险管控与治理能力,进而反映出公司的安全管理水平,为后续的预测安全发展趋势,进行精准监管打牢了基础。

(二)识别安全管理薄弱的公司与环节,为精准监管、效能监管打牢基础。利用风险信息模型所处理的信息,进行评估和分析,为分析安全运行表现提供工具方法,能够识别出安全管理水平较为低下的公司,也能够识别出公司内部安全管理水平的强弱分布,进而为后续的精准监管、差异化监管和施策指明了方向与路径,可以实现精准监管的目的,甚至可以实现“一企一策”。

第五章 实践中的问题与建议

(一)量化分析是精准监管的基础,制度建设是精准监管的关键。公司长期处于低下的安全管理水平中,发生重大不安全事件是早晚的事。公司在安全管理水平较低的时候,要保持警惕,但是安全管理很难由公司内部主动提升,而是需要外力介入(民航局),才能够起到强刺激的作用。识别出安全管理水平低下的公司或者识别出安全管理短板时,局方应立即介入,及时采取措施强力提升公司安全管理水平。

在实践过程中,虽然及时的识别了管理水平较薄弱的公司以及公司内部较薄弱的环节,但是在民航监管现有体系下,缺少有效的机制来对后续监管资源的及时调配,对公司进行干预与治理,而出现明明发现了薄弱的公司和环节,由于体制机制问题,有时只能眼睁睁的看着这些公司“出事”,而无能为力。

(二)民航监管部门亟需建立一支专业的数据分析研判队伍。磨刀不误砍柴工,在管理局或者民航局层面,需要建立一支专业的数据分析和研判队伍,专门用于对“沉睡”在各系统平台中的数据挖掘,为安全管理层做出决策提供有效的数据支撑。可以看到的是,体系内缺少具有经验的监察员完成此类工作。而在监察员培训体系中,也缺少对于信息、数据分析与决策相关的培训内容。

(三)传统安全管理方式须与系统安全管理相结合。我国民航安全管理决策过程中更多的是依赖领导者丰富的经验与远见卓识,安全管理过程中行政管理居多、“灭火式”管理居多、事后监管居多。优势在机动性较强,可以直击问题的关键与核心。劣势在于系统性不够,易出现顾此失彼的情况。具体表现在于飞行出事后,轮到航务专业出事;这个公司好转之后,又轮到下一个公司出事。

安全管理过程中应进一步促进系统管理与传统管理相结合,在重点管控的同时,要持续对整个民航体系进行效能监管和精准监管,才不会顾此失彼,做到真正的长治久安。

(四)安全绩效管理理念尚未完全深入人心。在安全绩效管理的实践过程中遇到的主要问题是安全管理理念升级存在障碍。很多安全管理工作者在吸纳新知识、新事物的意愿有限,其精力主要陷在现有的工作模式中。安全绩效管理的理念仍未完全深入人心,部分公司、甚至部分监察员仍处于事件驱动型的管理模式中。

安全管理工作有赖于各属地监管局、主管监察员以及公司的积极配合,民航局和各地区管理局需要进一步的对安全绩效管理加强培训与宣贯,让事后监管向事前监管的安全管理理念深入人心。(作者:吴庭宇 民航华东地区管理局)

参考文献

[1]董长青.基于《信息安全风险评估指南》的风险量化模型研究及实践[J].2005年。

[2]曾波平 谢智辉 杨 轶 徐祥刚.中美法民航监察员管理比较研究[J].2014年。

[3]费文绪.信息论之父克劳德·香农:刷新你对信息的想象[J].2018年,世界科学。