对在用民用机场智慧能源管理实现路径的思考

摘要:本文通过分析我国机场在智慧能源管理上普遍存在的不足和短板,结合能源管理类型的未来机场标杆示范项目—长沙机场智慧能源管理平台的经验和做法,对照《民用机场智慧能源管理系统建设指南》,对在用民用机场智慧能源管理实现的路径进行了研究。

关键词:机场 智慧能源 路径

全国民航正全面实施“四型机场”建设。2019年12月,民航局发布《民用机场智慧能源管理系统建设指南》(以下简称《指南》),这是民航第一个四型融合的建设指南,说明行业管理部门对智慧能源建设的重视。《指南》是智慧能源管理系统建设的总则,是智慧能源的顶层设计。

在《指南》的导引下,民用机场智慧能源管理落地需要一个实践探索的过程,新建或者改扩建机场按照《指南》比较系统的引导相对容易实现,但正在运行的机场如何有步骤的实现智慧能源管理?本文对这一课题进行了初步探索。

一、当前面临的不足和短板

目前我国机场在实现智慧能源管理的道路上,有部分前置条件严重不足或滞后,主要表现在以下几个方面:

(一)能源计量滞后

1.老式机械表具占比高,具有无线通信功能的智能表具占比很少,有的换了智能表具,但远传、智控功能缺乏,不是真正意义的智能电表,抄录数据与实际用量之间差异较大,不能反应真实用能情况,无法进行运行、故障、等时段能耗分析,数据没有即时处理价值。

2.计量没有达到精细化计量的标准。机场自身所属建筑或者用户,特别是办公楼,由于本公司内部不用缴纳费用,因此整栋楼未装计量表具,更谈不上分区分室计量了。

(二)用能负荷率低

国内运行机场均以传统供能方式为主,能效不高,无论是机场供电、冷热设计总负荷大都超出实际运行最大负荷,能源综合利用效率大多在50%左右,用能成本普遍偏高。如长沙机场T2航站楼变电站在不同时段的变压器负荷率均不高,基本在25%以下,变压器负荷率低,大马拉小车,变损高,在过渡季变压器负荷率基本在10%左右。每个变电站负荷率区间统计如表1-1。

表1-1 长沙机场T2航站楼变电站变压器负荷率

|

变电站编号 |

变压器最高负荷率 |

变压器最低负荷率 |

|

1#变电站 |

18.9% |

7.9% |

|

2#变电站 |

22.9% |

5.4% |

|

3#变电站 |

16.10% |

6.8% |

变压器的负荷率直接影响变压器的损耗,以1#10KV变电站数据为例,1#变电站高压进线总电量为470万kWh,低压出线总电量为458万kWh,其中变压器总损耗为12万kWh,占比为2.586%,且在个别低负荷率状态,变压器损耗占比达到3-4%。

长沙机场T2航站楼的冷热负荷状况,航站楼供能面积约为11万平方米,总设计冷负荷27MW(一期装机23MW),热负荷18MW。运行以来实际最大供冷负荷约为15MW,最大热负荷约为12MW;能源站供冷能力富裕8MW,供热能力富裕5MW。

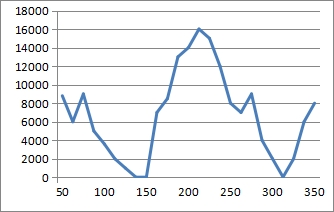

图1-1 长沙机场T2航站楼空调日均负荷变化图

![]()

用能负荷率低的状况不仅在长沙T2航站楼存在,在T1航站楼和其它建筑中同样存在,不仅在长沙机场存在,国内相当一部分机场都存在类似的问题。

(三)能源系统损耗高

1.随着变频调速技术的发展,电脑、变频空调等非线性用电设备快速增加,造成机场电网的谐波增加,导致线路损耗增加,使电能传输和利用的效率降低,增加了耗电量。

2.机场用电负荷的不断变化,造成电力系统三相不平衡,增加线路和配电变压器的电能损耗,配变出力减少,导致电力系统损耗较高。

3.空调水系统运行过程中存在“大流量小温差” 现象,能源站供冷量与航站楼负荷未实现动态匹配。

(四)能源设备自动化程度低

1.机场能源设备普遍使用时间较长,由于前期招标采购阶段没有提出智慧控制的相关要求,只有部分系统设备,比如直燃机、制冷机、锅炉、电气柜等具备部分参数监视的简单功能,或者具备一定程度上的远程开关启停功能,基本不具备或者只有部分具备自动通讯、检测、远程调控、变频、自动控制等智能化功能。

2.能源末端设备,特别是空调末端设备空耗量大,很多在用机场由于末端缺乏感应检测装置和控制,无法对用能区域温湿度自动调节,无法进行系统集中监控,大多依靠人为经验和现场体验来控制,有的甚至是只具备手动开关功能,系统受人为因素影响较大,末端调节受限,不能实现冷热量与区域负荷间的动态平衡调节,精准供能无法实现。

(五)供能控制方式能效低

机场电力、冷热源、照明等能源管理设施设备,大多数根据不同时期的建设或者扩建,分为若干个独立子系统,子系统均相对独立运行,缺乏整合的大系统或者平台。

以机场照明系统为例,很多机场照明系统未进行分项电量计量,且照明种类多,按照不同区域、不同功能需求不同的分区照明未能实现,无法在满足区域照度要求条件下结合室外日光条件合理控制灯具,没有完整的照明控制系统,相当一部分群组组合控制都尚未实现,无法真正实现照明系统的智慧化运行。

二、长沙机场智慧能源建设经验

2018年12月,长沙机场智慧能源管理平台成为行业内唯一获行业推广的能源管理类型示范项目。近年来,长沙机场专注智慧和绿色的融合,探索智慧能源管理之路。长沙机场年旅客吞吐量从2013年的1600万增长至2018年的2530万人,但旅客人均能源消耗量持续下降,人均耗电量从3.15度降至2.55度,降低19%。

(一)多能源精准计量结算系统

完善精准的计量是智慧能源的基础。对机械式水电表进行自动无线远传升级改造,布局了多能源分区精准计量,通过物联技术实现水、电、气、热、冷数据的智能采集,展现能源实时数据,实现对能源成本精准把握和智慧能源实施效果进行准确评估。

(二)集中监控系统

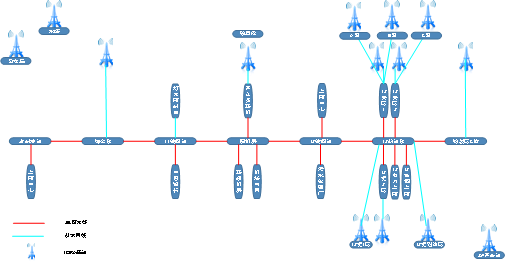

搭建无线与有线网络互补融合的能源通讯专网,采用标准协议搭建集中监控系统,作为机场能源系统可视化工具,对机场能源的源-网-荷各个部分进行有效的集中监控,展示机场能源概况,消除数据孤岛,提高运营效率,降低能源管理成本。

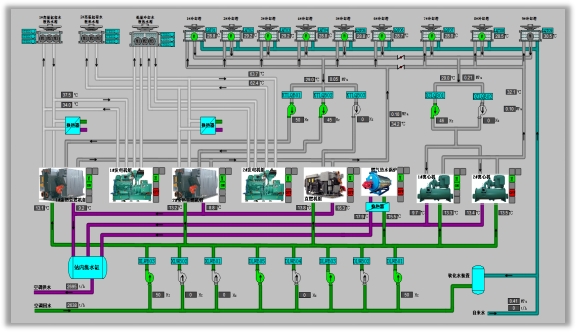

图2-1 长沙机场智慧能源通讯专网

(三)多能源管理系统

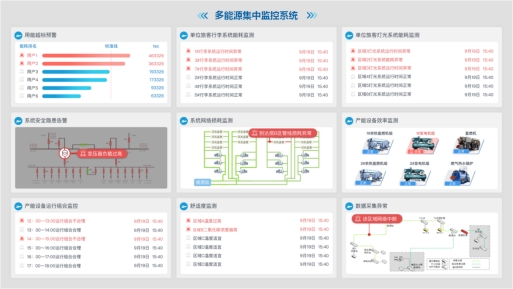

多能源管理系统是电、气、水、汽、冷热等能源的综合管理系统,对能源的统一管理和能效分析,达到安全运行、增效节能、提升管理效率的目的。

图2-2 长沙机场智慧能源多能源管理系统

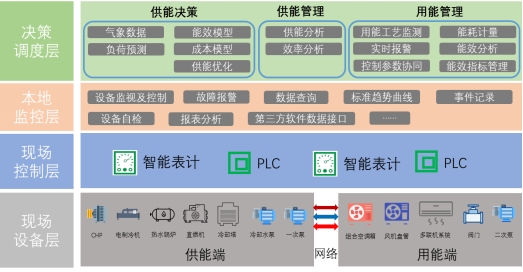

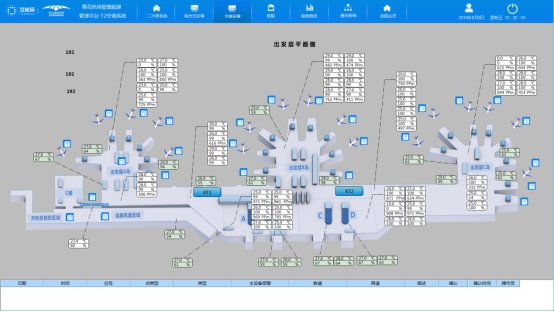

(四)智慧能源管理平台

针对机场实际打造了长沙机场智慧能源管理平台,平台以人工智能和大数据为引擎,融合数字与能源技术,集智能监控、多能源管理、用供能一体化于一体,通过设备远程监控、数据实时采集、运营智能优化,智能调配电、气、冷、热等各类能源,将航班、旅客、天气等信息流集合优化后联动能源流,实现能源供需精准匹配、精细对接,显著提高了旅客用能舒适度,提升了整体能效及能源服务水平。智慧能源管理平台整体为四层体系:分别是现场设备层,主要为能源系统一次设备,如CHP,热水锅炉,冷却水泵等供能端设施以及组合空调箱,空调盘管,阀门等用能设施;现场控制层,主要包括现场的智能表计,PCL等现场控制测量设备;本地监控层,用于设备的监视控制,数据查询,事件记录,报表分析等;决策调度层,主要涵盖供能决策,供能管理,用能管理等功能大类。

2018年和2019年,通过平台精细管控,长沙机场能耗分别下降11.7%和8%,年度节约标准煤3750吨,降低碳排放9293吨。

图2-3长沙机场智慧能源管理平台架构

(五)智慧能源和智慧机场系统相互支撑

近年来,长沙机场智慧机场体系日趋完善。智慧能源作为智慧机场八大应用系统之一,是其子系统,智慧能源系统完善了母系统的框架,同时也得到了母系统统一的数据中心、泛在网络、可视化平台支撑,受益于智慧机场系统,母子系统相互融合、共同提升。

(六)对耗能“大户”进行重点压缩

T2航站楼空调系统年平均耗电量占T2航站楼总耗电量的75%左右,是机场节能降耗的重点对象。利用多联供能源站实现能源梯级利用,用燃气发电“削峰填谷”,再回收发电过程中产生的余热制冷供暖,系统能源综合效率提高至80%以上。参照本地电价阶梯式收费标准,机场合理配置冷暖气用能,电价峰值期间采用燃气发电,电价低谷期间则使用电制冷机,实现冷热电能源相互替代,与常规供能系统比较,节能率达20%,全年费用同比下降480余万元。

图2-4 长沙机场多联供能源站设备配置

(七)重点改造能源需求侧

将能源需求侧的智能控制作为重点。对风机盘管、多联机末端、组合式空调箱进行远程控制改造,统一接入空调末端管控系统进行集中监控,同步升级控制系统,形成可追踪区域温湿度、变量实时调节的能力。在确保旅客舒适度的前提下,对温湿度、光照度智能调控,最大程度做到按需供能。根据航班信息、红外线、热成像等技术,判定区域人员聚集程度,结合多类型传感器对大数据进行分析,判定照明、空调等能源需求量,对系统进行智慧调控,使系统运行曲线无限趋近于设定的舒适、节能曲线,提高旅客用能舒适度。

图2-5长沙机场智慧能源平台T2航站楼空调末端智能控制

三、在用民用机场智慧能源管理实现路径的建议

为了《指南》的落地具有更强的可操作性,智慧能源建设必须按步骤一步步来实现,建议的路径可以相互部分叠加,但不适合跨越。

(一)把智能化能源精准计量作为基础

1.精准的计量是智慧能源的基础条件和第一步工作,没有计量作为前提,所做的一切策略和规划都没有真实意义。计量是科学用能的基础,为节能技术改造和节能管理改进提供的依据,同时为科学评价节能效果提供可靠的数据,如果没有精准的测量,智慧能源建设会是一本糊涂账。

精准计量工作不可能一步到位,要根据各自机场的实际情况,预判各自机场能损最大、节约能效最高的部分首先进行部分无线通信功能的智能电表改造,之后再逐步配置。

2.在计量改造的同时搭建的通信和计量系统平台,可以利用光纤专线、无线物联专用网络、4G/5G无线或者运营商多种网络系统,为能源信息采集及实时监控提供网络保证。使得数据可以同步利用,最终建立起水、电、气、热、冷多能源分区数据库,为下一步策略制定、系统规划打好基础。需要注意的是,网络建设要考虑到今后监控系统和智慧平台的接入和冗余,要具有一定超前的技术迭代性。

(二)因地制宜采取能源管理的不同策略

在保有一定计量数据量的基础至上,首先要建议的是:各个地区、各机场必须因地制宜制定实现智慧能源管理的不同策略。各机场所处经纬度、温度带不同,地区暖湿寒凉、白昼日落差异极大;各机场航站楼造型各有造型,建筑围挡类型多样,屋面材料各不相同;各机场选用的能耗设备千差万别;各地的能源价格也不相同,即便是同一地区,电价也有波峰波谷的不同差异……能源管理策略面临如此多的差异,采取的措施只有一个——因地制宜,能源管理没有现成的模式可以照搬,必须从自身特点和实际管理运行经验出发,结合当地资源禀赋和能源政策,总结出自身能源管理的弱点和强项,拿出能源管理的“本地版本”,正所谓“适合自己的才是最好的”。

例如随着咸阳新区的发展,鉴于西安天然气价格较高的实际情况,西安机场的能源动力站充分利用大唐电力发电高温高压余热来置换热量,用热不用水,用于机场的暖气和空调,锅炉只作为备用。

(三)能源设备智能化改造

按照制定好的策略,首先要对先实施智慧能源的水、电、气、热、冷中的某一个系统或者子系统进行设备智能化改造。

1.尽可能更换、改造为能效高的设备,能效值应达到国家现行节能设备标准。

2.对现有设备加装通信模块,进行远程控制改造,并统一接入集中监控系统。

3.对能源系统中能够调节主要被保障参数的设备,如二次水泵、各类调节阀等,进行自动控制改造,使其具有实时调节系统变量供应的能力。

4.升级改造智能化改造设备的集中控制系统,用能、供能设备等重要的能源设备实现运行状态实时在线智能监测、控制。

这里要明确的是,设备的改造要先进行必要的试点,比如水泵的改造,先选取一次泵中的一台或数台进行置换前后对比,在智慧计量表具的支撑下,经过一段时间的正常运行,对比置换前后的流量、压力、扬程、功耗等全部参数,在满足系统使用要求、高效低耗的前提下,再进行大规模的改造置换,确保设备改造的安全性、可靠性,确保机场的安全、正常运行。

(五)适时引入专业平台

智慧能源管理需要适时“引入外脑”,《中国民航四型机场建设行动纲要》提出:加强开放融合,打破行业内外壁垒,兼容并蓄,借鉴行业内外创新与实践经验,为我所用。机场以航空运输及提供地面保障服务为主营,原有能源管理体制,不适应当下能源的快速扩展。智慧能源管理,是在我国民用机场快速发展中快速成长起来的课题,是民航人的新课题,随着机场规模不断扩大,能源带来的安全、运行、效益问题越来越凸显。但实际情况是最懂能源管理的专家不懂机场运行,最理解机场运行的业内人士又不是能源行业的超级专家,同时精通机场运行和能源管理的专家属于稀缺资源。

2009年,包括IBM专家队伍在内的国际学术界就提出智慧能源(Smarter Energy)的理念,随后,国内一些电力、石油、燃气等大型企业基于企业快速发展的需求最早涉足智慧能源领域,并由此带动了一批智慧能源平台公司,但这些平台公司大多没有为机场搭建智慧能源管理平台的经验和业绩。这就需要我们民航业内从事能源管理的人员不能“引入外脑”就万事大吉,而是要双方共同深入开发,要善于“拿来主义”,又不能“全部拿来”,而是必须遵循因地制宜的原则进行共同开发。

引入第三方搭建智慧能源管理平台的时机,也可以是在制定能源管理策略或者制定规划之前,甚至可以是计量改造之前,第三方的参与不影响智慧能源管理的具体路径。

(六)智慧能源管理系统的搭建

按照《指南》的推荐搭建起平台和系统,在实现智慧能源管理的基础上,可进一步扩展,构建泛能网提升系统能效。打破传统一对一供能模式,实现多元主体开放共享,实现“冗余”与“需求”的对接,通过智慧能源管理平台促进网内客户电、冷、热、气、水等多能源互通,最大化释放原有能源设施的潜在价值,实现系统能效最大化。

这里值得注意的是,目前的智慧能源平台主要是按照设定参数或末端感应装置反馈自动运行。如真正要达到按照供能模型(各个供能设备的能效模型,作为指导产能的重要依据)、负荷预测牵引(根据合理的历史用能数据、气象预测数据等,对未来的负荷需求进行预测)、按需定供(以负荷预测为牵引,以能源成本及供能模型为依据,制定经济、高效的供能计划)、精细化自动管理(根据气象、航班、旅客信息、区域功能对供能和用能进行精细化自动控制管理)的模式运行,达到真正智慧运行的目标,还有一个较长时间的人机融合的过程,完善的智慧能源平台至少运行两个制冷、制热季,需要积累足够用于支撑分析的大数据,云端AI人工智能至少要和人工干预操作磨合足够多的频次,才能够达到真正意义上的智慧运行。因此,智慧能源平台绝不是建成后就是个完善的系统,仅仅只是一个骨干系统而已,要经过很长一段时间不断的积累、完善,才能真正 “智慧”起来。(作者:王海生 湖南机场)

参考文献:

[1] 中国民用航空局.《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》 [Z] .2020

[2] 中国民用航空局.《民用机场智慧能源管理系统建设指南》(MH/T5043—2019) [S]. 2019