我国民航适应区域协调发展分析及措施政策建议

摘要:我国幅员辽阔,人口众多,各地区自然资源禀赋差别大,发展水平差距大,区域协调发展至关重要,区域协调战略也是我国十九大确定的七大战略之一。本文从基础设施、运输航空、通用航空、民航区域政策等方面总结了我国民航适应区域发展的表现,指出了存在的问题;在此基础上,分析了未来我国区域协调发展对民航的要求;最后,明晰了我国民航适应区域协调发展的总体思路,从基础设施保障、民航服务体系、民航区域政策提出了相应的措施和政策建议。

我国幅员辽阔、人口众多,各地区自然资源禀赋差别大,发展水平差距大。改革开放后,在“先富后富、共同富裕”的指导下,我国优先加速发展东部沿海地带,推动了沿海地区经济快速发展。为了缩小区域发展差距,在东部率先发展基础上,我国先后制定并实施了西部大开发战略、东北地区等老工业基地振兴战略、促进中部地区崛起战略等,持续推动区域协调发展。至今,四大板块仍是我国实施区域协调发展的划分依据。基于此,本文着眼于全国范围,从东部、中部、西部、东北四大板块角度,分析我国民航适应区域协调发展的情况,并提出未来的发展思路、任务措施和政策建议。

一、我国民航适应区域协调发展的评价

(一)民航适应区域协调发展取得的成绩

1.区域运输机场规划布局更加完善,保障能力不断提升

在规划布局方面,根据区域发展特点与区域发展战略要求,着重完善了区域运输机场布局,在西部和东北人口稀少的地区,加强支线机场规划布局。在2008年版本和2017年版本的运输机场布局规划中,西部和东北都是支线运输机场布局的重点。在基础设施建设方面,加快了西部和东北地区支线机场建设,2005年以来西部地区新增支线机场占比超过58.8%;在东部地区,强化了以枢纽机场为代表的基础设施建设,提升设施的容量与能力。

图1 全国运输机场布局规划2008版与2017版

|

区域 |

2008版规划 |

2017版规划 |

||||||

|

2006年 |

规划目标 |

新增 |

增加比例 |

2015年 |

规划目标 |

新增 |

增加比例 |

|

|

东北 |

12 |

21 |

9 |

75% |

22 |

50 |

28 |

127% |

|

东部 |

41 |

58 |

17 |

41% |

50 |

75 |

25 |

50% |

|

中部 |

25 |

39 |

14 |

56% |

31 |

57 |

26 |

84% |

|

西部 |

69 |

126 |

57 |

83% |

104 |

188 |

85 |

83% |

|

总计 |

147 |

244 |

97 |

66% |

207 |

370 |

164 |

80% |

2.区域航空运输发展更加协调

(1)运输航空业务量更加均衡

东部地区占全国比例下降,东北、中部、西部地区占全国比例上升,区域航空运输发展更加均衡。2005年以来,东北、东部、中部、西部地区机场旅客吞吐量分别由0.16亿人次、1.80亿人次、0.22亿人次、0.66亿人次上升到0.84亿人次、7.10亿人次、1.56亿人次、4.03亿人次,年均增速分别为12.6%、10.3%、14.9%、13.8%。增速的变化促使比例结构不断变化。2005年以来,东部地区占比下降了10.9%。东北、中部、西部地区占比上升了0.6%、3.7%、6.6%。

(2)区域间的航空运输联系更加密切

受高铁影响,区域内部的民航联系趋弱,区域间的联系得到强化。2005-2019年之间,东北区内和东部地区的内部航班量大幅下降;区域间的东部-西部、中部-西部、东北-西部的航班占比大幅上升,东西向的区域联系得到强化。民航在中长距离出行中发挥的作用越来越强,助力了西部大开发战略的实施。

表2 区域间的航班量占比变化情况

|

|

起终点区域 |

2005年 |

2010年 |

2015年 |

2018年 |

2005-2018年增长 |

|

|

区域内 |

东北 |

东北 |

0.8% |

0.7% |

0.5% |

0.6% |

-0.3% |

|

东部 |

东部 |

31.8% |

27.0% |

22.5% |

20.5% |

-11.3% |

|

|

中部 |

中部 |

0.7% |

0.8% |

0.6% |

0.9% |

0.2% |

|

|

西部 |

西部 |

13.0% |

12.2% |

14.3% |

14.1% |

1.1% |

|

|

共计 |

46.3% |

40.7% |

37.9% |

36.1% |

-10.2% |

||

|

区域间 |

东北 |

东部 |

9.0% |

9.7% |

10.4% |

10.1% |

1.1% |

|

东北 |

中部 |

0.7% |

1.2% |

1.4% |

1.9% |

1.2% |

|

|

东北 |

西部 |

1.0% |

2.0% |

2.9% |

3.4% |

2.4% |

|

|

东部 |

中部 |

13.6% |

13.8% |

11.6% |

11.9% |

-1.8% |

|

|

东部 |

西部 |

24.9% |

27.0% |

29.1% |

29.2% |

4.3% |

|

|

中部 |

西部 |

4.4% |

5.6% |

6.6% |

7.6% |

3.1% |

|

|

共计 |

53.7% |

59.3% |

62.0% |

63.9% |

10.2% |

||

注:红色代表占比上升,绿色代表占比下降。

(3)差异化的发展模式初步形成

东中部地区形成了点对点的国内航线网络。东部、中部人口密度大,城市人口规模大,经济相对发达,航空需求旺盛,形成了点对点的航线发展模式。以广州机场为例,2008-2018年之间国内中转量不断下降。

西部和东北枢纽形成了辐射重点区域的航线网络。西部、东北地区人口密度低,中小城市多,经济发展较为滞后,点对点市场需求不足,支线机场需要经枢纽来提升航线网络的通达性与经济性。例如,西安咸阳机场形成了国内轮辐式航线网络,重点辐射西北地区,覆盖了86%的西北地区运输机场,西北支线机场超过30%航班连接西安机场。

3.通用航空与区域发展需求基本适应

(1)通航机场区域分布相对均匀

2019年,东北、东部、中部、西部的通航机场数量分别为92个、80个、20个、47个,占比分别为38.5%、33.5%、8.4%、19.7%。考虑到运输机场进行改扩建后可以开展通用航空业务,西部地区的可供开展通航业务的机场规模将大大增加。

(2)通航服务适应了区域发展的需要

通用航空深化参与国土功能区开发,促进了主体功能区优化发展。航空护林主要集中于森林资源丰富的黑龙江,农业植保作业主要集中在适合于大范围作业的黑龙江和新疆,航空探矿作业集中于矿产资源较为丰富的西部地区,短途运输主要集中在地广人稀的内蒙古、新疆等。

4.民航区域发展政策体系不断优化

我国形成了从机场规划建设、投资、运营补贴、时刻、航权等领域的民航区域发展政策体系。民航区域政策不断加强对西部、东北等地区发展的支持力度,积极探索适应中西部地区发展的民航业务模式和业态,充分发挥民航对经济社会发展的推动作用,助力地区脱贫攻坚与产业优化升级。

(二)民航适应区域协调发展的存在问题分析

总体来看,我国民航适应区域经济社会能力有待增强,与国家区域协调发展要求尚有差距。具体表现在以下三个方面:

1.区域综合机场体系尚不完善,基础设施保障能力不足

区域综合机场体系尚不完善。目前,纳入国家建设体系中的机场主要是运输机场,依据是全国运输机场布局规划。考虑到西部地广人稀,西南地区山区地形,运输机场的通达性不足,需要将相当部分通航机场纳入区域综合机场体系中。

区域支线机场建设较为滞后,枢纽保障能力不足。根据《全国民用运输机场布局规》,与2019年已经建成的机场比较,东北(黑龙江、吉林)、西部(新疆、云南、内蒙古、四川等)、中部(安徽、河南等)尚有较多支线机场未建成。主要枢纽机场如西安、乌鲁木齐、昆明、哈尔滨等旅客吞吐量超过设计容量,航线网络辐射能力受到限制。

2.民航服务能力不足,与区域发展不完全适应

航空运输服务覆盖不够广泛。受制于我国运输机场和通用机场数量与分布,中西部地区覆盖不足,特别是边远地区、民族地区航空服务短板依然突出。

枢纽机场时刻资源较为紧张,支线机场间的联通水平不高。枢纽机场时刻资源较为紧张,支线机场通过联通枢纽实现与全国主要机场联系,支线机场通达性受到限制。

3.民航区域政策尚不完全适应区域协调发展的需要

区域划分未完全反映我国经济社会实际情况。近年来,区域间及区域内部省份间经济发展分化逐渐严重,部分省份如黑龙江、吉林等地区经济发展疲态尽显,财政自给率下降较大,需要加大补贴力度。现有民航区域政策尚未适应区域发展变化的要求。

部分民航政策的区分度不够。民航区域政策撒“胡椒面”,面面俱到,基本上覆盖了所有省份。从2019年中小机场补贴来看,东北地区每个机场补贴额度最低,中部、东部、西部支线每个机场额度相差不大,均在890-960万元之间。从支线机场投资补助来看,西部地区最高为62%,东北与中部地区略超50%,东部地区为41%,民航对东北及西部的支持力度偏弱。

民航区域政策之间缺乏协同。各民航政策对区域考虑各自为政,缺少对民航区域政策体系的整体统筹。

二、我国区域协调发展趋势及对民航的要求

随着我国进入中国特色社会主义新时代,区域协调发展将向全面协调转变,必须谋划区域民航发展新思路来适应区域协调发展新形势。

(一)我国区域协调发展趋势

1.区域经济发展保持向上态势。东部地区转型升级成功,上海、北京、深圳、杭州等一批创新型城市崛起,经济增速逐步恢复,将继续引领我国高质量发展。中部地区崛起势头正劲,高质量发展不断推进,未来综合实力和竞争力将再上新台阶。西部地区将深化实施大保护、大开放,推动区域高质量发展。东北地区主动调整经济结构,出清落后产能与过剩产能,有望恢复正常增长。

2.主体功能区日渐成型。优化开发与重点开发区域集约利用程度不断提升。生态脆弱地区生态保护与修复加快推进,生态保护区保护力度不断加大。土地经营权不断流转,农业专业化不断推进,农产品主产区范围日渐清晰。

3.区域间发展融合更加深入。我国正在建立更加有效的区域协调发展新机制,强化遏制区域分化,规范区域开发秩序,推动区域一体化发展。同时,以重大战略为引领,以四大板块为基础,促进区域间相互融通补充。区域发展战略的深层次融合和区域协调新机制的建设,将会助推打造全国统一要素市场,增强区域之间的各种联系。

4.发展动力极化更加明显。核心城市在区域经济发展中的引领作用不断增强。京津冀、粤港澳、长三角、成渝双城等城市群不断迈向高质量发展,北京、上海、广州、深圳等城市群特大城市发展优势不断增强。以省会城市、计划单列市、自治区首府等为代表的核心城市在区域经济中的占比不断上升,杭州、南京、武汉、郑州、成都、西安等大城市发展势头良好。

5.区域发展分化有所扩大。依赖投资拉动、资源驱动的部分内陆地区经济较大幅度下滑,南北之间、四大板块之间、四大板块内部发展都出现了较为明显的分化。

(二)对民航发展的要求

区域协调发展趋势为民航提供了动力、指明了方向、提出了要求。区域融合更加深入要求加强区域间的航空运输联系,发展动力极化要求将枢纽机场与机场群协同作为重点,主体功能区要求民航尤其是通用航空发挥多样化的作用与功能,部分地区发展困难要求加快打造基本航空服务体系。

三、我国民航适应区域协调发展思路

总体来看,我国民航适应区域协调发展的思路是坚持目标导向与问题导向、坚持差异化与优势发挥、坚持统筹协调与融合发展、坚持改革创新与高质量发展,不断增强枢纽保障能力,强化区域间的航空运输联系,推行基本航空服务,完善民航区域政策体系,强化与国家区域战略的协同,助力我国形成优势互补、高质量发展的区域协调格局。

四、我国民航适应区域协调发展的重点措施

根据我国民航区域发展存在的问题及面临的形势要求,以满足区域出行需求为宗旨,以差异化为导向,从基础设施保障、民航服务体系打造、民航区域政策三大方面提出了相应的措施和政策建议。

(一)构建差异化区域机场体系,提升民航设施保障能力

1.以人口密度为标准,构建差异化的区域机场体系

从全球来看,美国、欧盟、日本形成了差异化机场体系,通用机场和运输机场在其中发挥的作用大不相同。决定机场体系及其各类机场在其中地位的因素很多,最重要因素为人口密度。人口密度决定了民航出行需求的集中程度;人口密度高低决定了民航在立体综合交通体系中应发挥的功能。美国地广人稀,民航出行需求较为分散,需要发达的通用航空和运输航空。日本人口密度大,民航需求集中于城市,运输航空发展较好,通用航空发展水平不高。欧洲则处于日本和美国之间。

以人口密度为核心指标,构建适合区域发展条件的综合机场体系。东部、中部人口密度大,采用运输机场构建区域机场体系。西部地区地广人稀,单靠运输机场不能实现区域的有效覆盖,需要构建由运输机场和通航机场共同组成的区域机场体系。东北地区人口密度介于东中部与西部之间,以运输机场为主,适当增加少量通航机场,组成区域机场体系。通航机场可以选自于各省市(自治区、直辖市)制定的通航机场布局规划,建设运营管理按照运输机场享受国家相关的民航政策。

2.推进区域民航设施建设,提升航空运输保障能力

加快推进东北和西部地区新建支线机场建设,提升区域机场的覆盖水平。对比《全国民用运输机场布局规划》和2019年机场数量,东部、中部、西部、东北地区尚未建成的支线机场数量分别为21个、20个、68个、23个。从省份来看,支线机场尚未建成数量排名前七的省份均在西部和东北地区。这说明了东北和西部地区尚有较大地区空间尚未得到民航运输服务覆盖。

注:上面数字是该省份尚未建成的支线机场数量。

图1 尚未建成支线机场较多的省份分布

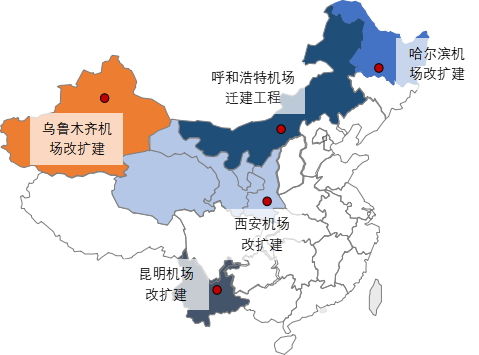

加快推进枢纽机场尤其是西部和东北地区枢纽机场建设。与东中部地区交通方式可替代性较强不同,民航是构建西部、东北地区综合立体交通运输体系的关键,支线机场依赖于枢纽机场提升联通水平。因此,加快西部和东北地区主要的航空枢纽改扩建,如西安咸阳机场、昆明长水机场、乌鲁木齐机场、呼和浩特机场等,有助于提升区域整体的交通服务水平。

注:图中文字为该枢纽正在实施的改扩建工程;颜色为该枢纽的辐射区域。

图2 西部及东北地区枢纽辐射范围及其正在实施的建设工程

(二)打造差异化民航服务体系,满足区域协调发展需要

1.以区域需求特点为导向,打造差异化航空运输服务

西部地广人稀,航空运输需求较为分散,缺乏可替代的快速交通。西部和东北地区经济发展滞后,航空运输出行消费能力不足。在西部地区,需要提升枢纽的辐射强度,强化以省会城市枢纽为中心的轮辐式航线网络,打造“一次换乘,通达全国”支线航空服务,提升支线机场间的联通水平。在总结阿拉善通勤航空、青海通廉航空等试点经验的基础上,构建并推广基本航空服务体系,满足西部和东北地区基本的快速交通出行需求。

东中部地区人口密度高,交通出行需求较为集中,地面交通较为发达,交通方式竞争激烈。基于此,民航要发挥自身优势,重点满足中长距离的出行需求,同时,打造以机场为核心的综合立体交通枢纽,强化与其他交通方式的融合,形成综合立体交通体系,扩大机场的腹地辐射范围。

2.以服务功能区需求为目标,提升通用航空服务水平

强化通用航空与区域经济社会需求的深度融合,助力主体功能区加快发展。在西部地区,开展短途运输服务,更好的满足区域快速出行需要。在北京、上海、深圳等城市,发展商务航空,疏解枢纽机场非枢纽功能,缓解时刻资源压力。抓住农村土地三权分置的发展机遇,在东部与中部农业主产区积极发展农业航空。加强通航与旅游、工业等其他产业的深度融合,深度开发通航市场。加大无人机的应用,探索通用航空新业态、新模式。

(三)完善民航区域政策体系,适应区域发展需要

1.采用财政自给率等指标,完善我国民航区域分类

民航区域分类是制定民航区域政策的基础。民航政策支持需要考虑地方经济发展水平尤其是地方政府的财政能力。在这里,以财政自给率为主核心指标,结合老少边困等因素,优化我国民航区域分类,并随着区域经济社会的发展变化不断优化调整。

表3 我国民航区域分类推荐

|

类别 |

省份(自治区、直辖市)及财政自给率 |

|

第一类 >50% |

北京(78.5%)、天津(68.7%)、上海(87.6%)、浙江(70.1%)、江苏(70.0%)、山东(60.8%)、福建(59.9%)、广东(73.1%) |

|

第二类 35%-50% |

辽宁(46.0%)、河北(45.0%)、山西(49.8%)、河南(39.7%)、湖北(42.5%)、湖南(37.4%)、安徽(43.1%)、江西(38.8%)、海南(43.8%)、重庆(44.0%)、四川(39.3%)、陕西(40.0%)、内蒙古(40.4%) |

|

第三类 25%-35% |

广西(31.0%)、云南(30.6%)、贵州(29.8%)、吉林(28.4%)、黑龙江(25.2%) |

|

第四类 |

青海(15.1%)甘肃(21.5%)、宁夏(29.4%)、新疆(29.9%) |

|

第五类 |

西藏 |

注:上面括号中为省份财政自给率水平。

2.完善民航区域政策体系,加大西部与东北地区支持

考虑到2019年7月开始,航空公司民航发展基金减半征收。2020年,减免民航发展基金执行期限延长到年底。与航空运输业务量增长相比,我国民航发展基金规模增速缓慢,因此,必须好钢必须用到刀刃上,切实提升区域民航支持力度。

首先,改变以往“撒胡椒面”的政策导向,聚焦于少量省份与地区,提升民航区域政策的针对性。民航发展基金方面,减少民航发展基金返还率,提高民航局自主支配水平。机场建设方面,加大民航发展基金对西部和东北地区枢纽机场及支线机场建设的补贴力度,东部地区争取地方政府加大民航建设支持力度。在中小机场补贴方面,充分发挥地方政府和机场集团的统筹协调作用,补贴方向由业务量为指标转向以运营亏损为补贴导向。时刻资源政策方面,鼓励西部枢纽打造辐射重点区域的航线网络,给予区内航班时刻政策支持,提升西部地区支线机场联通水平。在航权政策方面,继续支持西部和东北枢纽开通国际航线,提升区域的开放水平。(作者:武勇彦 中国民航科学技术研究院)