巴黎与上海“一市多场”发展历程及经验借鉴

摘要:随着我国航空运输的发展,“一市两场”或“一市多场”城市不断增加,亟需加强对“一市多场”的研究。基于此,本文全面分析了巴黎及上海“一市多场”发展历程,总结了其经验借鉴,期望有助于减少“一市多场”运营中的曲折,助力我国“一市多场”更好健康发展。

随着我国经济社会的发展,区域航空运输需求快速增加,一个机场逐渐不能满足城市经济社会发展的需要,“一市两场”或“一市多场”成为发展必然。上海、北京等已经实现“一市两场”运营,成都天府机场正在建设过程中。展望未来,我国“一市多场”城市仍会不断增加,面临的运营情况会越来越复杂。

目前,我国“一市多场”运营经验总结尚不成熟,往往基于国内外机场发展现状进行分析,对历史发展历程追溯不够,多数总结了成功的经验却忽略了“一市多场”发展历程中的经验教训。基于此,本文从巴黎及上海“一市多场”发展历程,分析了其发展的曲折历程,总结了相关发展经验,期望能给我国未来“一市多场”提供借鉴。

一、巴黎与上海“一市多场”发展起因

(一)基础设施接近饱和,未来航空市场广阔

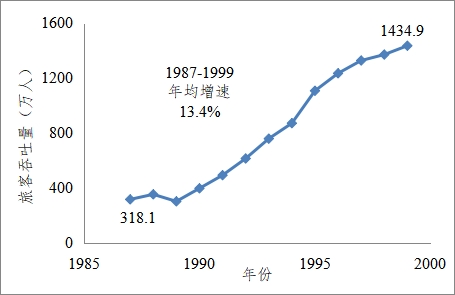

机场基础设施接近饱和或超饱和。二战结束后,法国经济快速发展,巴黎航空运输量快速增长,布尔歇机场和奥利机场基础设施迅速饱和。从上海虹桥机场来看,1987年到1999年之间,旅客吞吐量由318.1人次增长到1434.9万人次,同期航站楼仅为8.2万平方米,设计容量为700-800万人次,已经处于超饱和状态。

区域未来民航市场广阔。根据巴黎地区航空需求预测,到1985年,巴黎地区航空旅客市场需求将超过5000万,远远超过当前的基础设施容量。上海常住人口不断增长,长三角区域经济发展及城镇化仍有较大发展空间,航空客货运输市场广阔,亟需改扩建基础设施。

数据来源:民航统计年鉴。

图1-1 虹桥机场1987-1999年旅客吞吐量增速

(二)机场与城市及周边发展的矛盾逐渐显现

从巴黎地区来看,布尔歇机场及奥利机场距离城市均较近,周边土地已经得到开发,机场改扩建空间不足,机场噪音影响也较为严重。从上海地区看,虹桥机场周边得到较大发展,机场起降带来的噪音严重影响附近居民的生活,遭到了居民的投诉与抗议。

二、巴黎与上海“一市多场”机场选址

(一)新机场选址距离城市较远

巴黎新机场选址位于东北35公里处,人口非常稀少,基本以农田和农业为主,使未来空间扩展成为可能,同时,周边噪声影响级别符合当时最严格的机场运行标准。

数据来源:Paris – Charles de Gaulle Airport:A critique of the development of France’s first airport。

图2-1 巴黎戴高乐机场、布尔歇机场及奥利机场位置

1992年,《上海城市总体规划》修订,确定了浦东新机场的初步位置。具体选址时,借鉴纽约肯尼迪机场、大阪关西机场和香港新机场等围海填滩经验,浦东机场场址整体东移,减少了农田占用和居民迁移。

(二)新机场选址与城市发展一致

巴黎新机场与城市发展保持一致。1960年的《巴黎大区区域开发与空间组织计划》认为,应该利用产业向郊区转移的机会,改造和建立新的城市发展核心。1965年的《城市规划和地区整治战略规划》、1976年和1994年的《巴黎大区总体规划》均坚持了多中心和卫星新城的城市发展思路,巴黎戴高乐机场及其周边是重要的发展中心之一。

上海新机场选址响应了浦东大开发要求。二十世纪80年代中期,上海市发展思路集中到了东进上面,开发浦东成为大家的共识。1990年,国务院宣布了浦东大开发,并作为未来10年我国开发开放的重点。随后,浦东机场的建设也提上了日程。

三、巴黎与上海“一市多场”发展过程

(一)最初方案设想过于理想化

在巴黎机场管理局的最初设想中,新机场和奥利机场独立运营,均提供飞往相同目的地的航班。巴黎机场管理局认为巴黎市区拥有1000万人口,可以视为被塞纳河分开的两个独立的子城市,每个城市约有500万居民,奥利机场是巴黎城市南部区域的机场,新机场将成为巴黎北部区域的机场。随着新机场的建设,二者的分工方案进行了调整,法国政府和巴黎机场集团希望将新机场(以下称巴黎戴高乐机场)建成为法国巴黎第一的机场。

上海两机场的分工也是如此。1999年,在两场的航班分配上,注重两场的平衡,部分长途线航班安排于浦东机场,热门航班也有部分安排在浦东,期望形成虹桥+浦东的“双国际枢纽”格局。其中,浦东机场以洲际航线为主,虹桥机场以洲内及地区航线为主。

(二)新机场发展不及预期

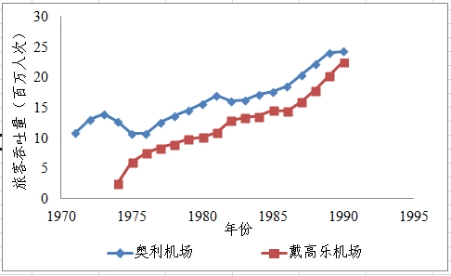

戴高乐机场发展大大低于预期。新机场距离市区较远,旅客的吸引力不足,航空公司也不愿意投放过多运力。这导致戴高乐机场发展长期低于最初规划目标,与其定位不匹配。《机场系统:规划、设计和管理》指出,“巴黎机场集团希望将巴黎戴高乐机场建成为法国第一的机场,但该机场用了整整一代人的时间才取代巴黎奥利机场成为该区域最繁忙的机场”。1990年,戴高乐机场旅客吞吐量仅为2250万人次,远未达到4500万人次的设计目标,也低于奥利机场的2430万人次。

数据来源:根据相关文献整理。

表3-1 1970-1990年奥利机场和戴高乐机场旅客吞吐量变化

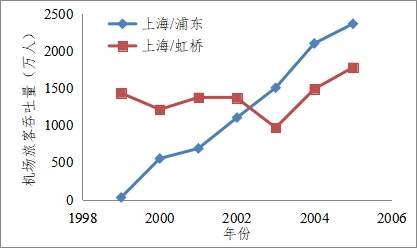

浦东机场发展与预期差距较大。浦东机场离市中心有40公里,交通不便,进出机场的车费高,航班客座率比虹桥的平均水平低超过20%。在浦东机场运行的航空公司执行航班计划不力,常常将计划在浦东起降的航班,以包机、加班机的名义转移到虹桥,带来了“浦东冷,虹桥热”现象。据2001年11月的一次抽样调查,日未执行航班计划的比例最高达63.3%。如何合理配置资源一直困扰民航管理部门和机场。

数据来源:民航统计年鉴。

图3-2 1999-2005年虹桥机场和浦东机场旅客吞吐量变化

(三)不断调整优化机场管理及业务

1.巴黎“一市多场”

戴高乐机场建成后,法国政府要求布歇尔机场的所有航线逐步迁移至戴高乐机场。同时,也对戴高乐机场和奥利机场进行了分工定位,要求奥利机场将绝大多数的国际航线转移至戴高乐机场。为保障机场建设和发展的统一性,避免业务相互竞争和交叉,1989年,法国政府决定由巴黎机场集团管理巴黎地区所有机场。

在政府要求下,法航决定将围绕戴高乐机场重点打造枢纽。奥利机场发展空间有限,远远不能满足长远发展需求。在法国政府的督促下,1996年3月起,法航开始打造戴高乐枢纽,充分利用地理交通区位优势,增加通航点,提升中转的便利性。

2.上海“一市两场”

为了促进虹桥和浦东机场的均衡发展,上海市及民航管理部门不断调整两场之间的航线航班分配,力争提升浦东机场的业务量水平,提升其设施利用效率。

(1)国际地区航线

均衡发展阶段:1999年,在上海两场的国际地区航线分配上,注重两场的平衡,均有国际航线。其中,浦东机场以洲际航线为主,虹桥机场以洲内及地区航线为主。

单独发展阶段:自2002年4月(夏秋航季)开始,将虹桥机场的国际航班逐步迁移至浦东机场,至2002年10月28日执行冬春季航班时刻表时,国际航班迁移完毕。

有限发展阶段:为了便利商务航空旅客出行的需要,自2007年开始,将日本(羽田、鸟取、福冈等)、韩国(首尔金浦等)、地区(香港、澳门等)等航线迁移至虹桥机场。其他国际地区航线依然在浦东地区。

(2)国内航线

严格管制阶段:1999年-2009年。为了加快浦东机场发展,管理部门不断调整浦东和虹桥机场的国内航线布局,主要是2000年、2002年、2004年、2005年、2006年等。下表是历年调入调出浦东机场的城市航线,调整的思路是主要是片区和重点城市相结合。

表3-1 浦东机场主要调入调出航线

|

年份 |

2000年 |

2002年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

|

部分或全部调入浦东机场的航线 |

ü 东北(沈阳、长春、大连、哈尔滨) ü 中南(海口、长沙、三亚、桂林、珠海) ü 华东(南昌、青岛、厦门、烟台) ü 西南(昆明、贵阳) ü 华北(天津) |

广州、沈阳 |

张家界 |

成都、重庆 |

西安、武汉 |

|

部分或全部调出浦东机场的航线 |

|

昆明、贵阳、天津、厦门 |

广州、青岛、 |

|

南昌、烟台 |

注:根据OAG航班计划数据整理。

市场自由发展阶段:2010年-至今。虹桥机场第二条跑道及T2航站楼建成以后,机场的容量得到大幅提升。在市场主导、政府引导的原则下,航空公司不断调整两场之间的航线分配,以往受限的大型枢纽航线逐步开通,形成了国内大型枢纽在浦东和虹桥均有航线通航的情况。另外,浦东机场大范围的国内城市覆盖也给国际航线提供了更好的中转市场支撑。

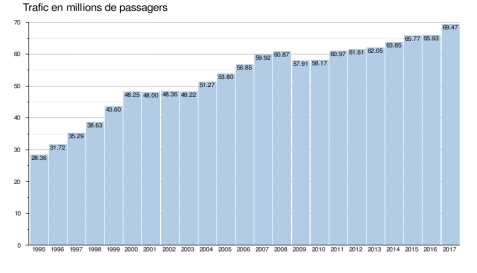

(四)新机场步入快速发展阶段

戴高乐机场与浦东机场均得到快速发展。自法航开始打造枢纽以来,戴高乐机场得到快速发展,2017年旅客吞吐量超过6900万人次,成为欧洲最二大国际航空枢纽。在大量航线转移的基础上,浦东机场旅客吞吐量快速增长,2010年超过4000万人次,2015年超过6000万人次,2017年超过7000万人次。

数据来源:维基百科。

图3-3 1996年以来戴高乐机场旅客吞吐量变化

四、巴黎与上海“一市多场”发展结果

随着巴黎和上海“一市多场”机场体系的发展,机场的市场定位不断演变,最终形成了当前较为明确的功能定位,但未来仍处于不断地演变过程中。

戴高乐机场为巴黎地区的国际航空主枢纽,市场定位分别为洲际、长途旅客和中转旅客,主要服务对象为网络型航空公司,是法航的主要枢纽机场;奥利机场为巴黎地区的辅助航空枢纽,主要开通部分洲际航线、洲内航线、国内航线,重点服务于网络型航空公司和低成本航空公司。

表4-1 巴黎“一市两场”机场定位

|

名称 |

功能定位 |

市场定位 |

运营的航空公司 |

|

戴高乐 机场 |

巴黎国际航空主枢纽 |

洲际、长途旅客,中转旅客 |

网络型航空公司,几乎没有包机公司和低成本航空公司,是法航的主要枢纽机场 |

|

奥利 机场 |

巴黎国际航空辅枢纽 |

部分洲际航线、洲内航线、国内航线 |

常规航空公司,包机公司和低成本航空公司 |

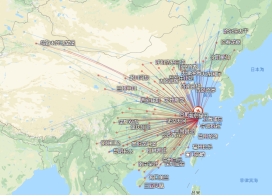

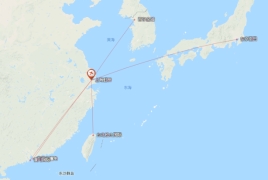

虹桥机场定位为区域型的航空枢纽,市场定位为满足国内航线、地区航线和少量洲内航线的商务旅客需求;浦东机场定位为国际航空枢纽,主要开通洲际航线、洲内航线、国内航线。

虹桥机场 浦东机场

数据来源:飞友航线,http://map.variflight.com/。

图4-1 虹桥机场与浦东机场国内航线对比

虹桥机场 浦东机场

数据来源:飞友航线,http://map.variflight.com/。

图4-2 虹桥机场与浦东机场国际航线对比

五、巴黎与上海“一市多场”经验借鉴

从上海和巴黎“一市两场”发展来看,后期建设的机场具有更好的枢纽建设条件和发展空间,成为主要的国际航空枢纽理所当然。未来我国其他城市“一市多场”未必属于这种情况,应结合实际情况明确功能定位。在功能定位明确的基础上,制定发展策略与发展方案,确保“一市多场”的健康发展。

(二)新机场的建设和发展需要长期坚持

新机场的市场培育及地位确立,周边地区的开发开放,区域的人气集聚需要一定时间。上海浦东机场自建成开始,到旅客吞吐量超过虹桥机场,到最终确立枢纽的主体地位,大约持续了10年时间。巴黎戴高乐机场确立巴黎国际航空主枢纽的地位,也花费了大约20-25年。未来新机场需要围绕功能定位及战略发展目标不动摇,长期坚持不懈。

(三)新机场近期需要优先发展

距城市较远的机场周边未得到开发,旅客吸引力较小,航空公司运力投放的意愿不足,这就需要采用行政与市场的手段来结合以确保机场基础设施得到充分的利用,近期需要优先新机场发展。上海将国际地区航线全部迁移至浦东机场,法国命令法航将国际航班迁移至戴高乐机场,来确保新机场的健康快速发展。

航空公司的运力投放是枢纽建设的关键。戴高乐机场由于航空公司长期运力投放的意愿不足,枢纽地位长时间无法确立,自法航决定开始打造枢纽后,航线网络得到快速拓展,业务量快速增加。浦东机场通过行政手段,引导航空公司运力投放,航线网络不断完善,长三角门户地位得以确立。未来的我国“一市多场”中新机场的发展也需要考虑航空公司运力资源的投入。

新机场发展需要各级政府在基础设施建设、财政税收、土地管理、空域资源、航班时刻配置等方面给予有力支持。为了加快上海国际航空枢纽建设,上海市政府不断加快浦东枢纽建设,在设施建设、资金补贴等方面给予倾斜,加快浦东地区建设和开发。巴黎市政府也在不断推动戴高乐机场发展,推动法航将戴高乐机场作为枢纽建设,在城市规划中将北部列为开发重点,大幅增加了戴高乐机场周边的客流。

机场作为城市或者区域重要的基础设施,在区域开发开放中起着非常重要的作用,需要引导城市向机场方向发展。浦东机场的发展是浦东新区成功的关键条件之一,支撑了浦东地区的高质量发展。戴高乐机场与巴黎北部地区高水平开发相互支撑,机场为周边聚集了充足的发展要素,同时周边开发为机场提供需求。(作者:武勇彦 中国民航科学技术研究院)

参考文献:

[1]理查德·德·纽弗威尔,阿米第 R.欧都尼.机场系统:规划、设计和管理[M].北京:中国民航出版社,2006.

[2] 冯亦珍.上海机场国际航班东迁工作下月开始进行[N].新华网,2002-3-14

[3]李艳伟.大巴黎地区多机场系统运营情况分析及启示[N].民航资源网,2017-7-26