飞机机组疲劳管理研究

一、研究背景

随着民航业的快速发展,航空公司飞行机组人员与市场保障需求呈现出供不应求的现象,飞行机组资源的充分利用成了导致飞行人员疲劳的重要因素之一。加之航空运输市场的竞争日趋激烈,短航线、多起落、大过站、晚夜航的航班飞行任务日趋增多,复杂机场、特殊机场、国际航线在航司运行机场中的占比增大,异常天气现象、地空飞行干扰等致使运行环境日趋复杂,高强度工作、复杂运行条件、高精力要求、不规律工作、生物节律紊乱使飞行人员经常处于疲劳和半疲劳状态。

二、研究必要性

2009年科尔根航空公司3407号班机在飞往布法罗途中坠毁,此次飞行事故共造成50人死亡,机上无人生还。后美国国家运输安全委员会(NTSB)公布调查结果中机组疲劳被认定为造成空难的主要因素之一,这是第一起被认定为由于机组疲劳造成的空难事故。调查发现,飞行人员疲劳导致的操作失误是造成飞行事故的重要因素之一。现民航已进入“以人为中心的自动化”的时代,各项先进技术、设备的应用对人的因素提出了更高的要求,影响飞行人员操作的疲劳风险管理已迫在眉睫。

三、研究目的

本文以国内西南某航空公司的飞行机组疲劳为研究对象,结合该航空公司运行环境、市场航班结构、飞机机组成分等情况,分析导致该航司飞行机组疲劳的重点原因,立足该航司当前运行情况,探讨飞行机组疲劳监控管理措施,构建疲劳风险管理体系,最终提高安全运行质量。

四、飞行机组疲劳相关理论

飞机机组疲劳分为生理疲劳和心理疲劳。

生理疲劳指由过度体力劳动或环境物化因素而引起的体力衰竭、体力工作能力下降的现象。

心理疲劳是指由过度脑力劳动或情绪等心理性因素而引起的心理能量耗竭、脑力工作能力下降的现象。

造成人员疲劳的因素主要分为:值勤时间、航空管制、天气原因、夜间飞行、睡眠质量、故障、航线特点、其他因素(根据各因素对飞行机组疲劳影响程度降序排列)。

五、当前飞行机组疲劳管理底线

(一)CCAR-121部(R5)

中国民航局于2017年 9 月 4 日对《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》 (CCAR-121 (R5))进行了第五次修订,针对飞行机组疲劳风险管理的P章内容变更较大,新增机组定期疗养制度、扩大了机组值勤范围,明确区别机组类别(非扩编、扩编),细化休息时间判定地点,飞行值勤期和飞行时间限制增加报到时间、航段数、机上休息设施多维度细化管理,休息要求,累积时间中增加飞行值勤期限制、降低日历年飞行小时;航空卫生保障T章明确了高高原特殊条件运行保障要求和保持良好的心理状态。此次修订可以看出来中国民航局正逐步加强飞行机组疲劳管理程度。

(二)咨询通告

1. 运行风险管控系统

中国民用航空局飞行标准司于2015年9月下发《航空承运人运行控制风险管控系统实施指南》,要求各航司于2017年10月31日前运行风险管控系统符合该咨询通告要求。该系统从人、机、环三个维度建立风险因子库,并通过风险分析模型和数学建模对航班的运行风险值进行计算,从而为航班安全运行提供运行决策。在“人”维度下设飞行机组压力程度,飞行机组压力程度下设疲劳程度、精神压力两个维度,而疲劳程度则通过累积性疲劳和短暂性疲劳两大因素进行评定。通过风险因子设定、数据量化、系统控制等措施对飞行机组疲劳程度进行分值计算判定,运行风险管控系统是航空公司基于运行控制流程制定的对飞行机组疲劳进行风险监控和管理的手段。

2. 疲劳系数管理

民航西南地区管理局为有效防范和化解飞行人员疲劳导致的安全风险,评估航空公司的运行保障实力,促进公司安全管理水平的提升,将持续监控辖区内121合格证运输航空公司的飞行人员疲劳系数。飞行人员疲劳系数的计算公式为:疲劳系数=(月总飞行小时+月高高原航线运输飞行小时)/可用机组数/64。“可用机组”为“非扩编机组”,其数量根据监管平台中的“在飞带队机长”数而定。对疲劳系数实施分区管理,1.0(不含)以下为绿区,在1.0(含)至1.1(不含)之间为黄区,在1.1(含)以上为红区。绿区表示疲劳风险正常,黄区表示疲劳风险较高,红区表示疲劳风险高。通过对新增航线、航班、加班和包机经济调控手段对飞行人员的疲劳进行管控。

2. 健康等级管理

民航西南地区管理局针对飞行人员的健康等级进行A、B、C三级划分,针对C级飞行人员制定了相应的管理要求:杜绝将2名C级飞行员排班执行同一航班任务(该2名C级飞行员指同时在座飞行的飞行人员);C级飞行员担任责任机长,则应安排本机型飞行经历时间在500小时(含)以上的副驾驶与其搭班执行同一航班任务;在需要配备2套(含)以上飞行机组的运行中,每套飞行机组不能安排2名C级人员同时在座飞行;加强飞行机组日常的健康管理工作,每年安排C级飞行员进行康复疗养。西南辖区内航司已在2016年6月1日前完成飞行机组排班系统和飞行人员和管制员监控监管系统对接,充分利用飞行机组排班系统对C级飞行人员进行排班管控,避免C级人员的高疲劳度引发的运行保障风险

六、西南某航空公司运行现状

本文以西南某航空公司2019年实际运行情况为研究背景,且该航司已开始按照《CCAR-121部-R5》相关规定开展航班生产运行。具体运行情况下如下:

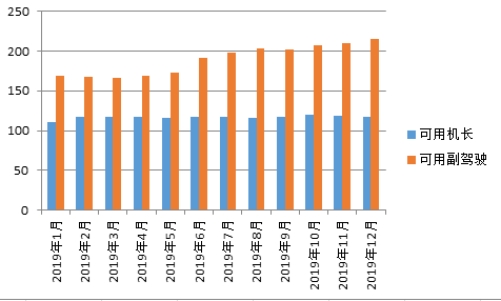

1.飞行机组成分情况(按机长和副驾驶划分)

该航空公司2019年可用机长人数增加不明显,2月-12月可用机长人数均在117人波动,作为航空公司飞行机组资源的重要组成部分,可用机长人数长期影响着飞行机组资源对市场航班生产小时保障能力。飞行机组资源的航班生产保障能力与市场航班生产计划需求的供需关系从宏观上直接影响着飞行机组的疲劳程度。可用副驾驶呈稳定增长趋势,对飞行机组资源保障能力影响较小。

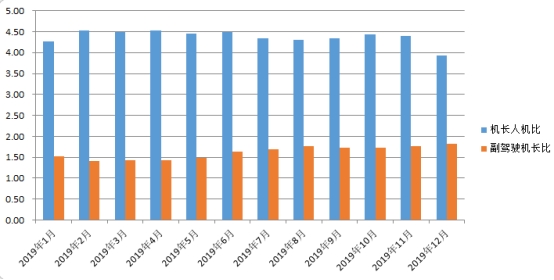

2.飞行机组适配情况(可用机长人机比、可用副驾驶机长比)

可用机长人机比作为航空公司飞机引进的一项考核因素影响着航空公司机队规模的发展,而其作为中国民航局判定航空公司运行保障能力的指标,在一定程度上也从宏观对可用机长的飞行小时压力进行着调控。可用副驾驶机长比影响着航空公司每个航班安排的飞机机组人数,对飞行员在执行航班任务时的运行压力和疲劳程度有着一定的影响,尤其在运行环境较复杂、航班时刻较早较晚时。

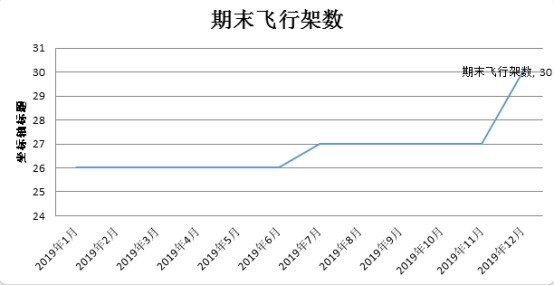

3.机队发展情况

3.机队发展情况

该航空公司属于国内机队规模在30架以内的典型小型航空公司,2019年的机队增长在7月、12月且12月增长明显。在可带队机长数量增长不明显的12月,突然增加的飞机架数将会带来航班生产小时的激增,可带队机长飞行小时需求压力较大。中小型航空公司的机队、飞行人员基数小特点带来其抗变化能力较低,在数量变动较大时飞行人员飞行小时影响较大,从而带来疲劳程度的较大波动。

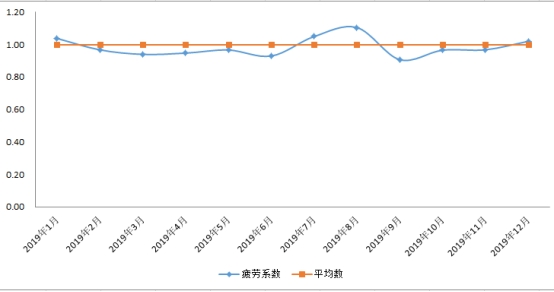

4.疲劳系数情况

疲劳系数在1.0及以上时需要航空公司引起重视,对连续2个月及以上在1.0以上时需采取相应管控措施。疲劳系数是目前中国民航对飞行人员疲劳程度的统一衡量尺度,对航空公司的飞行人员疲劳管理有着一定的监督指导意义。该航空公司疲劳系数在1.0以上的月份有1、7、8、12月份,疲劳风险较高/高规律的出现在春运暑运月份和飞机数量骤增月份。

5.航班结构情况

该航空公司2019年在飞飞机日均执行航段数约4.6个/架,在飞带队机长飞行日均飞行小时约4.9小时/天,特殊机场航班飞行小时占比31.7%。从飞行机组航班任务派遣角度看,该航空公司航班结构总体较好,飞行日均航段数、飞行日均飞行小时、过早/过晚航班任务数量、航班正常性等均处于国内中小型航空公司的中上水平。

七、西南某航空公司人员疲劳情况现状

1.可带队机长平均年龄较高,其中40岁以上飞行人员占比较高。年龄较大的可带队机长飞行员在同样的工作条件下更易产生疲劳甚至过度疲劳。

2.因该航空公司的地理位置特点,该航空公司的特殊机场、高高原机场航班在总航班飞行小时中的占比较高,特殊机场、高高原机场运行环境复杂且对人员身体素质要求较高,飞行人员运行保障压力较大。相比起普通机场的运行,特殊机场、高高原机场运行更易让飞行人员产生疲劳。

3.飞行机组保障能力与市场航班计划需求不匹配导致的飞行机组飞行小时需求较高。该不匹配情况突出表现在该航空公司的可带队机长人数、飞行小时需求高,高技术级别的副驾驶人数、飞行小时需求阶段性较高。该航空公司出于收益要求、市场资源争夺等方面考虑,航班生产计划小时较高,而飞行机组保障能力满足不了市场航班生产需求。故飞行机组保障能力挖掘主要通过在保障航班安全生产、满足局方规章公司要求的基础上缩减飞行员休息天数。可带队机长和高技术级别的副驾驶是航班生产运行中的主力军,该两类人员在高飞行小时的压力下更容易产生疲劳。

4.飞行机组的航班任务特点在一定程度上直接影响飞行员的疲劳程度。在飞行机组的航班任务中,具备过早、过晚、大过站、多航段、特殊机场、时差、过夜等特点的航班任务更容易增加飞行员的疲劳程度。该航空公司飞行员的航班任务中,主要以多航段、特殊机场的易疲劳航班任务较多,相比国内同规模的航空公司,航班任务疲劳程度处于中上水平。

5.飞行机组的出勤安排属于“满干满休”类型,航班任务、模拟机、培训、开会等值勤任务的安排多采取集中安排集中休息模式,从航班任务安排的“4+2模式”拓展为“5+2或6+2模式”,累积疲劳程度较高。

八、西南某航空公司的飞行机组疲劳风险管理建议

1.注重机组、市场、飞机三大资源的合理适配。机组、市场、飞机任意一方面的不足将给航空公司的发展带来短板效应。飞行机组人数随时间呈递增发展趋势,市场航班小时需求具有典型的春运/暑运多、换季后4/11月次之的典型特点,飞机架数则随时间呈阶段性递增趋势。从2020年1月1日《CCAR121部-R5》全面实施后,飞行员年飞行小时限制由1000小时降低到了900小时,飞行机组资源将成为长期制约该航空公司发展的一块短板,故机组、市场、飞机的三大资源适配能从源头上解决飞行机组保障小时压力大问题,从而通过合理控制飞行小时来控制飞行员的疲劳。

2.科学精细化飞行机组保障能力预算。根据合理的人员转升周期,预科学测各月每类飞行机组人数和月飞行小时,确定月/年可保障航班飞行小时。同时结合人员机场资质情况,飞行机组可保障航班飞行小时预测精细化至特殊机场航班飞行小时、国际机场航班飞行小时。通过飞行小时目标、特殊/国际机场占比来控制飞行时间和运行压力,从而控制飞行机组疲劳风险。

3.充分发挥新开航线、换季航线时的飞行机组保障能力评估作用。充分利用新开航线、航班换季前的飞行机组保障评估机会,从飞行机组疲劳管理角度做出相应的评估建议,避免出现较多过早、过晚、大过站、多航段、特殊机场、时差、过夜的航班任务。

4.充分收集飞行机组建议,合理飞行机组排班。充分收集并利用航医和飞行员反馈的个人睡眠节律建议,飞行机组排班时充分考虑其排班特点。打破传统4+2模式内的航班任务的早+早+晚+晚排班模式,根据航班结构和实际运行保障情况适时调整飞行机组排班模式;合理安排航班任务周期,减少不必要的置位、过夜等值勤任务。

5.合理安排其他值勤任务。结合市场航班飞行小时特点,固定特定月份集中安排模拟机、培训等值勤任务,减少高飞行小时目标月份内除了航班任务以外的值勤任务安排,从而增加飞行员的休息、疗养天数,以缓解多航班任务带来的飞行疲劳。

6.充分利用信息化手段监控飞行机组疲劳情况,并将监控的疲劳结果用于飞行机组值勤任务的安排。梳理实际运行情况中影响飞行机组疲劳的各项因子,通过科学合理的数据算法将飞行机组疲劳程度数据化、可评价化。考虑暂时性疲劳和累积疲劳,增强时间上的连续性、可持续性。定期回顾总结,结合实际调整疲劳因子范围和时间维度,使疲劳因子设置、疲劳评估模型、疲劳评估规则符合飞行机组实际疲劳状况(作者:范颖)