疫情后我国航空口岸旅客流程设计的反思及对策

摘要:今年突如其来的新冠疫情席卷全球,给全球航空业带来了巨大的冲击,对我国航空口岸应对重大公共卫生事件能力也是一次严峻的考验。“疫情无国界,防控常态化”是此次疫情之后人类的共识,总结经验教训,改进和完善口岸机场旅客流程设计的规范标准及工作模式,是民航行业迫切要解决的问题。本文着重从国际旅客流程设计入手,总结本次疫情考验下机场流程设计存在的不足,结合世卫组织、国家口岸办、海关总署等主管部门的相关要求,探讨航空口岸国际旅客流程设计的改进对策。

一、引言

机场是旅客、公众和机场工作人员可能密切接触相互影响的地方。来自世界各地的旅客、行李和货物因为航空运输的需要,在口岸机场频繁地和其他航线或者其他国际的、国内的交通工具接触。所有的互动都为人们和周围环境提供了互相接触的机会,从而导致暴露于疾病和(或)传播疾病的可能性。

2003年严重急性呼吸综合 征(SARS)的暴发,2009年H1N1大流行,2014-2015年埃博拉病毒病暴发,这些公共卫生事件使得在复杂的航空旅行环境里准备和维持应对公共卫生事件能力的需要更加凸现。不只是受这些事件直接影响的国家,很多国家也从这些事件中吸取了识别和应对复杂多样的公共卫生事件的经验。

今年的新冠肺炎疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件,也是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病。中国民航在党中央的统一指挥下,始终坚守在打赢打胜疫情防控总体战、阻击战的最前沿,口岸机场更是在“外防输入”环节起到了关键性作用。

为了固化和完善运输机场疫情防控举措,推动“平疫结合”理念在机场规划设计中的落地,提升机场公共卫生防控能力,本文着重从国际旅客流程设计入手,总结本次疫情考验下机场流程设计方面的不足,结合世卫组织、国家口岸办、海关总署等主管部门的相关要求,探讨航空口岸国际旅客流程设计的改进对策。

二、航空口岸旅客流程设计的基本概况

(一)航空口岸的等级类别

根据《国家口岸查验基础设施建设标准》(建标185-2017),按照口岸设计的年出入境人员、货物吞吐量等指标将航空口岸分为特大型、I级、II级、III级。不同等级口岸的查验设施配置要求略有不同,考虑国际旅客流程的完整性,本文主要以I级航空口岸为研究对象。

表1 航空口岸查验设施规模分类

|

配置等级 |

航空口岸出入境吞吐量区间 |

|

|

人员Y(万人次/年) |

货物 X(万t/年) |

|

|

特大型 |

Y>1000 |

X>100 |

|

Ⅰ级 |

Y≥300 |

X≥20 |

|

Ⅱ级 |

50≤Y<300 |

2≤X<20 |

|

Ⅲ级 |

Y<50 |

X<2 |

(二)国际旅客流程的简要描述

旅客流程是航站楼空间设计最根本的功能要求,I级航空口岸的旅客流程设计是非常复杂的,尤其是涉及国际旅客出、入境的卫生检疫查验。从机场地面服务保障来说,国际旅客流程主要分为国际始发、国际终到、国际转国内、国内转国际、国际转国际等五大类型,具体还可细分成几十种。但从联检单位监管的角度来说,可简要归结为进港查验和出港查验。下面以国际出发和到达为例进行流程描述:

1.国际出发:旅客经过的功能区依次为车道边、值机区(开放式)、海关通道、安全检查、边防检查通道、候机区、登机口。

(1)值机:凭机票及本人有效护照、签证到相应值机柜台办理乘机和行李托运手续,领取登机牌。

(2)海关卫检:检查有效的健康证明,若旅客前往某一疫区,旅客应进行必要的免疫预防疫苗接种。 ‘

(3)海关行检:旅客如有物品申报,走红色(申报)通道,办理海关手续;如果没有物品申报,走绿色(无申报)通道。

(4)边防检查:境外旅客需交验有效护照、签证、出境登机卡,并在有效入境签证上的规定期限内出境。本国旅客需交验有效的护照证件、签证、出境登记卡以及有关部门签发的出国证明。

(5)安全检查:旅客需将登机牌、飞机票和有效护照证件交给安全检查员查验,随身行李物品须经过X光机检查。

(6)候机与登机:旅客根据登机牌显示的登机口号到相应候机区休息候机。登机时需出示登机牌,部分航班需再次检验护照。

2.国际到达:旅客经过的功能区依次为登机口、卫生检疫通道、边防检查通道、行李提取大厅、海关通道、进港大厅、到港车道边。流程描述:

(1)航班到达:旅客下飞机进入航站楼后,前往行李提取大厅提取行李,并将沿途依次办理各项手续。

(2)海关卫检:国际航班旅客首先需要通过检验检疫。如实填写《入境健康检疫申明卡》;如:来自黄热病区的旅客,向检验检疫机关出示有效的黄热病预防接种证书。

(3)边防检查:外国旅客入境需持有效的护照证件、并办妥中国入境签证;国内旅客凭有效护照证件入境。

(4)提取行李:旅客根据航班号,通过行李转盘显示屏,查知行李所在的转盘提取行李。

(5)海关卫检:如果旅客有物品申报,走红色(申报)通道,办理海关手续;如果没有物品申报,走绿色(无申报)通道。

(6)离开机场:出了到达大厅,旅客可以选择机场巴士或者出租车等交通工具离开机场。

(三)流程设计的主要依据

航站楼不仅是重要的公共交通建筑,也是国家口岸公共卫生防控的重要节点。因此,其流程设计不仅要满足民航生产工艺及空防安全要求,还要满足口岸查验及公共卫生等方面的要求。目前,民航行业还没有专门的航站楼工艺流程设计指导文件,流程设计可参考的依据也比较零散,初步整理如下:

表2 航站楼流程设计主要参考依据

|

序号 |

标准规范名称 |

颁发机构 |

|

1 |

《国家口岸查验基础设施建设标准》(建标185-2017) |

住建部、国家发改发 |

|

2 |

《中华人民共和国海关监管区管理暂行办法》(海关总署令第232号) |

海关总署 |

|

3 |

《海关监管作业场所(场地)设置规范》(海关总署公告2019年第68号) |

海关总署 |

|

4 |

《民用机场服务质量》 |

民航局 |

|

5 |

《民用航空机场安全保卫设施》 |

民航局 |

|

6 |

《国际卫生条例(2005)》 |

世卫组织 |

|

7 |

《航空飞行公共卫生事件管理手册》 |

世卫组织 |

|

8 |

《IATA手册》 |

国际航协 |

三、疫情考验下航空口岸流程设计的主要不足

(一)卫生检疫现场排查处置专业用房设置不规范

根据《海关监管作业场所设置规范》(海关总署2019年68号公告)要求,现场排查处置作业区一般应当设置于卫生检疫区后部,设置医学排查室、(负压)临时留验室、传染病病原体快速检测实验室、旅行健康室、突发卫生事件应急处置室、洗消室、应急物资储备室、独立转诊通道、流行病学调查室等专业用房。应当在口岸内预留用于发生突发公共卫生事件时,大量受染人群的临时隔离处置区域。目前,国内I级航空口岸普遍存在的问题如下:

1.卫生检疫现场排查处置专业用房设置不完善,尤其是转运前临时隔离以及重大疫情防控期间采取临时性卫生检疫措施的专业用房/区域;

2.出、入境卫生检疫区的独立转诊通道缺失,存在与其他人员通道交叉污染的风险;

3.后期增设的国际功能或独立中转厅,受限于原有规划设计条件的不足,无法按规范要求设置基本的卫生检疫查验用房;

4.(负压)临时留验室偏离旅检卫生检疫环节现场;

5.引导牌、标识标牌、公告/宣传栏及告示牌等设置不规范。

(二)流程节点空间尺度与人流密度不匹配

流程节点主要是指旅客在航站楼内行径过程中需要办理相关手续或接受联检查验的环节节点。为了集约利用设施设备,减少工作人员投入,以及满足联检部门统一监管查验的管理要求,流程节点上通关查验设施、等候区、查验区等通常都是集中设置。因此,流程节点往往也是航站楼内人流密集的拥堵点。目前,国内I级航空口岸普遍存在的问题如下:

1.出、入境卫生检疫区的红外测温区的测温通道长度不足18米,查验通道数量不足;

2.入境人员卫生检疫等候区面积无法满足每15分钟最大客流量乘以每名人员1平方米等候面积的要求;

3.个别口岸机场存在流程节点空间的净高不足、空间压抑、采光通风条件差等问题;

4.对托运行李无法按海关总署要求进行100%先期机检,导致旅客在行李提取厅出口的海关查验区还要排队过机检查。

(三)疫区航班的处置功能考虑不足

当重大疫情暴发时,机场常规的出入境卫生检验措施及配置是无法保障大量旅客的快速检测、筛查和转运的,需指定专用廊桥或机位进行航空器停靠和人员入境通关。目前,国内机场基本采用远机位停靠,再通过机坪车辆转运到临时指定区域进行专门的卫生检疫查验。这种处置流程存在的主要不足:

1.来自疫区的航班旅客,下飞机后没有走指定的通道,存在与其他人员交叉传染的风险;

2.海关无法第一时间对重点旅客及行李物品开展准确地入境风险排查与管控;

3.来自疫区的航班旅客通过机坪车辆转运,增加了病毒传染扩散的风险。

四、改进对策

(一)研究出台航站楼流程设计的行业指导文件

随着我国机场工程建设的不断探索和总结,航站楼作为大型公共建筑的工程设计规范已逐步完善,但是作为以功能流程为优先的交通枢纽,以及公共卫生防控的重要节点,其工艺流程设计还缺乏整体性、针对性和操作性的行业指导文件。

当前,我国疫情防控工作已经取得阶段性成绩,“中国经验”也得到世卫组织的高度认可。建议民航建设主管部门能牵头组织设计单位、科研单位、机场及联检单位,融合各部委的相关要求,编写航站楼工艺流程设计指导性文件。

(二)平疫结合,加强口岸核心能力建设

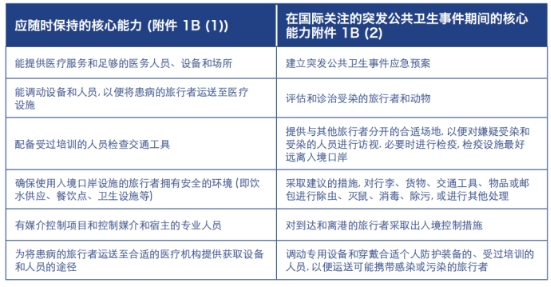

按照《国际卫生条例》口岸核心能力建设的要求,入境口岸核心能力分为两个层面,一是应随时保持的核心能力,二是在国际关注的突发公共卫生事件期间的核心能力。

表3 入境口岸的《国际卫生条例》核心能力

疫情虽然不常有,但每次都给人类带来巨大的创伤和经济损失。建议按照平疫结合的思路,借鉴世界卫生组织在《航空飞行公共卫生事件管理手册》中的经验与作法,将突发公共卫生事件应急预案纳入机场总体规划设计,以减少机场硬件设施方面的短板或缺陷。具体建议:

1.口岸机场航站楼规划设计时,应尽量考虑疫区航班处置与日常国际航班处置流程的兼容性与可切换,实现国际到达、国际中转和疫区航班卫生检疫功能的“三合一”(详图1)。出现疫情时,指定疫区机位可以隔离独立运作。

图1 某机场入境卫生检验功能“三合一”示意图

2.大型国际枢纽机场可考虑结合机库或其他大跨度空间设置境外输入性病例筛查点(详图2)。

图2 国际机场境外输入性病例筛查点平面示意图

(三)提前开展功能流程设计的前提要素研究

机场作为航站楼流程管理的主体单位,应借助航站楼改扩建、新建的机会,提前开展流程设计相关的要素研究,为设计单位提供一份需求明确清晰的设计任务书。同时,及时组织联检单位参与研究。建议开展的前提要素研究如下表:

表4 航站楼功能流程设计的前提要素

|

序号 |

前提要素 |

研究要点 |

|

1 |

航站楼功能定位 |

1) 是国际楼还是部分国际功能; 2) 是否设置独立的中转厅; 3) 不同航站楼之间的航司分配。 |

|

2 |

航空业务量预测细分 |

1)进、出港高峰小时旅客量各是多少,相应的行李件数多少; 2)国际转国内、国内转国际、国际转国际等流向的高峰小时旅客量各是多少。 |

|

3 |

旅客流程组织模式 |

1)明确不同旅客流程的通关查验顺序,如:出港海关、安检、边检的先后顺序; 2)中转旅客的组织方式; |

|

4 |

旅客行李的查验模式 |

1)旅客托运行李的安检模式; 2)旅客托运行李的海关查验模式。 |

|

5 |

通关查验设施的需求数量及假定参数 |

1)按照设计旅客吞吐量测算的通关查验设施需求数量; 2)根据实际运行管理经验,假定的通关查验处理效率。 |

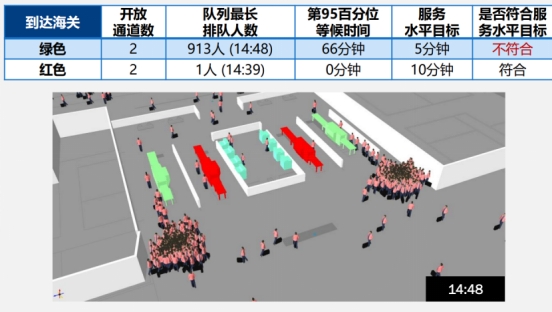

(四 )应用仿真模拟技术评估流程节点设计方案

航站楼工艺流程设计是一项非常复杂的系统性工作,单靠查阅规范标准或借鉴规划设计经验、运行管理经验等都难于做出科学评估和合理的优化建议。建议各机场在组织航站楼方案设计时,参照关于印发《仿真模拟技术在民用机场规划设计领域应用研究》的通知(民航机发【2020】5号),开展航站楼工艺流程仿真模拟。以下为某机场国际出发及到达的流程仿真模拟:

图3 某机场国际出发查验现场仿真模拟情景

图4 某机场国际到达海关查验现场仿真模拟情景

通过流程的仿真模拟,可以更科学直观的反映设计中可能存在的缺陷或不足,实现建设方案的科学评估与精细化比选。

(五)积极探索旅客“无感通关”的新技术应用及模式创新

旅客“无感通关”不仅可以提升旅客的通关体验,也可以提高通关效率,减少旅客与工作人员的接触,从而降低了病毒传染的风险。具体建议如下:

1.加大高科技设备的投入。比如:在卫生检疫环节投用一体化智能查验台,旅客过通道时把红外测温系统、放射性物质定位检测和人员信息采集一次完成;增加新型高速CT检查设备的投用,不仅可以更快速、更精准定位可疑行李,而且可以通过拓展和深化CT大数据分析应用,精准布控、提升监管效能。

2.创新现场作业的模式。从旅客角度,“无感”通关实质是未携带禁限物品的旅客不再搬行李过X光机,全程好像“畅通无阻”。这也是行李物品智能化监管创新,即在建立健全旅检监管风险防控体系、对行李物品实施精准布控的基础上,对重点布控的航班、人员和行李实施重点查验,让大多数的正常旅客能无接触的通行。(作者:吴超群 福建兆翔机场建设有限公司)

五、结语

此次机场阻击疫情工作恰恰是检验我国机场航站楼工艺流程设计、提升我国航空口岸公共卫生事件应急处置能力和机场管理能力的一次有利契机。期待各位同行一起总结经验教训,有针对性地补短板、防疏漏,推进相关规范标准体系走向完善,助力“中国民航经验”走向世界。