粤港澳大湾区航空气象发展战略之二:粤港澳大湾区通用航空气象服务体系建设

摘要:粤港澳大湾区作为我国通用航空(以下简称通航)产业最活跃、最具发展前景的地区之一,拥有全球领先的无人机智造基地与我国重要的通航工业制造基地。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出,加快通航发展,稳步发展跨境直升机服务,建设深圳、珠海通航产业综合示范区。建设适用于大湾区低空飞行特点的通航气象服务体系,推动粤港澳三地通航气象业务合作,打造我国通航气象科技创新示范区,是粤港澳大湾区航空气象发展战略的重要组成部分。

一、背景

近年来,我国通航产业发展加速,迅猛发展的无人机产业也为我国通航产业发展带来新动力。截至 2019 年 12 月 31 日,我国颁证通航机场数量达到246个,首次超过运输机场数量;实际在运行的通用及小型运输航空公司有 426 家,航空器2368架;注册无人机超过39.2万架,无人机商业飞行125万小时。

粤港澳大湾区(以下简称大湾区)是我国通航产业最活跃、最具发展前景的地区之一。据统计,大湾区目前有15个运营机场和19个直升机停机坪,有244架固定翼飞机、160架直升机和7架热气球。大湾区在推动无人机产业创新与制造方面走在世界前列,涌现出一批全球领先的无人机生产企业,如大疆创新、亿航智能等。

随着通航产业的快速发展,无人机应用场景日益广阔,大湾区低空飞行活动将日趋频繁,低空飞行流量持续增大。如何保障低空飞行的安全、高效成为亟待解决的问题,其中气象保障是不可或缺的重要因素之一。加快制定大湾区通航气象发展战略,建设现代化的通航气象服务体系,补齐通航运行保障短板,保障大湾区通航运行安全与顺畅,已成为当务之急。

二、大湾区通航气象服务现状调查

通航航空器速度慢、体积小、对抗较强天气冲击的能力弱,受恶劣天气的影响程度显著高于运输航空的飞机。通航飞行高度一般都在3000米以下,且以距离地面1000米高度以下的低空飞行为主,由于受地形的变化和地表物理特征不同的影响,天气变化相对剧烈,局地性天气更加明显,飞行气象条件要比中、高空更为复杂多变。

然而,长期以来,通航气象服务没有得到足够的重视,服务主体不明晰,相关的运行规章规范不健全。由于采取“以放为主”的管理思路,民航管理部门对通航气象服务情况掌握相对不足。为了摸查大湾区(主要是珠三角九城市)的通航气象服务现状,民航中南地区管理局向大湾区通航企业、通航机场下发了调查问卷,并对珠三角地区的主要通航企业进行了实地调研。经过调查发现大湾区通航气象服务存在的问题比较突出,主要体现为:

(一)多数通航企业得不到基本的、有效的气象保障

通航公司申请获批的飞行时间十分有限,在特定的运营时间内面临着严格的起降时刻分配。与民航运输航空飞行气象保障相比,通航飞行对精细化、可靠性与针对性要求更高,需要具备飞行高度更低、时空分辨率更高、更新频次更快的特殊气象服务产品。

1. 通航机场和通航飞行服务站气象服务能力严重不足

目前,大湾区通航机场气象服务体系不完善,多数通航机场气象探测设备不齐全(部分甚至没有配备),普遍没有安装云高仪、能见度仪 等运输机场必备的探测设备。由于通航机场的气象岗位设置以及气象人员配备没有严格规定,部分通用机场没有气象岗位及气象专业人员,获取的气象产品十分有限,甚至无法获取专业的航空气象预报产品,没有能力提供作业区和非机场区域的天气实况、预报及危险天气预警服务。

大湾区内的通航飞行服务站(包括民航局试点的珠海金湾、深圳南头)运行状况远远低于预期,飞行服务站在通航气象监测站网建设、关键天气预报预警技术研究、低空气象服务平台和产品研发等方面还处于空白状态,接近于无专业平台、无专业产品、无专业人员的“三无”状态,无法满足日益增长的通航飞行需求。

2.民航空管气象部门仅对协议通航公司提供气象服务且缺乏针对性

一般情况下,民航空管气象部门仅对签订服务协议的少数通航公司提供气象服务,而且所提供的气象情报资料主要针对运输机场和航路,对于通航飞行适用性不强,对通航所涉及的飞行区域与高度的气象状况缺乏准确细致描述。各地区空管局气象中心提供的低空重要天气图(700hPa以下)覆盖范围均在百万平方公里以上,比例尺大,而通航飞机的短距离飞行、转场飞行的航路在图上基本就是连在一起的两个点,在很大程度上失去了参考的意义。缺乏小尺度、精准的气象要素预报和实时的气象探测信息,通航飞机在这种条件下飞行风险将显著增加。例如在2020年1月接连发生的海航航校DA42飞机遭遇空中结冰而坠毁,美国蓝球明星科比乘坐的直升机失事时能见度很低。

3. 多数通航公司不具备有效的气象保障能力

除了中信海直和南航通航等实力较强的通航公司具有一定的气象保障能力之外,多数通航公司不具备气象保障能力,既没有专业的气象人员,也没有引接民航气象信息。一些规模较小的通航公司对气象信息不够重视,安全意识淡薄。气象信息的获取与分析工作大都由通航公司的航务人员和飞行人员来承担,这些人员在气象信息的分析与应用上缺乏相应有效的技术支撑和培训支持。

(二) 跨境飞行(粤港澳)气象保障缺乏协同机制

开展跨境飞行的通航公司反映气象保障存在不足,缺乏香港、澳门境内的低空气象观测资料和精细化预报产品,如自动气象观测站数据、风廓线雷达数据等,亟需建立粤港澳三方的气象数据共享机制。另外,

跨境飞行气象保障涉及粤港澳三方的气象服务机构之间的协同和责任划分,有待建立协同保障机制。

(三) 通航气象保障缺乏分类保障和特情保障机制

目前,通航气象保障没有制定分类管理规范,没有根据载客数量和飞行任务的重要性划分保障等级,没有建立特情保障机制。比如,载客数量超过10人以上、疫情防控期间参与救援的通航飞机应提高保障等级等等。

(四)民用无人机气象保障处于空白状态

大湾区是全球领先的民用无人机智造基地,也是无人机运行应用的沃土,而无人机气象保障还没引起足够的重视。无人机气象保障服务是未来无人机空中交通管理系统(UTM)的重要组成部分,目前已在国外发达国家得到迅猛的发展。国内民用无人机气象保障研究与应用远滞后于无人机产业的发展,仍然处于空白状态。

无人机的性能和活动范围随科技进步快速提升,超视距飞行数量激增。与载人飞机一样,无人机同样缺乏全天候飞行能力。虽然对地形要求较低,但对天气的要求更高,其中风切变、雷暴、闪电及紊流是最常见的影响无人机飞行的重要天气。

小结:与我国通航气象服务总体情况相似,大湾区通航气象服务体系建设还处于起步阶段,尚未建立一个集综合观测、预警预报、信息处理与咨询服务为一体的完整的通航气象服务体系。

三、 大湾区通航气象服务的总体需求

大湾区通航用户对改善气象服务具有十分迫切的需求,归纳起来主要有以下几个方面:

一是获得更多层次、更高时空分辨率的低空气象产品,如1000米以下增加975hPa、950hPa、925hPa、900hPa等层次的风温预告图。

二是获得更有针对性的气象服务,特别是山区和海上作业区的云况、能见度、积冰、颠簸、风切变等气象产品。

三是获得更多的气象资料,包括引接民航气象信息和地方气象信息,并能通过网站和移动客户端获取。

四是希望增加气象产品可视化效果,便于理解使用。

五是建议成立专业的通航气象服务机构,提供危险天气的预警预报、气象信息咨询和天气讲解等服务。

六是获取跨境飞行所需的港澳地区低空气象信息。

七是希望通过合法途径,即通过局方认证的航空气象网站或APP,获取安全、可靠、及时的通航气象信息。

四、国外通航气象服务现状

目前,美国拥有180多个飞行服务站(FSS), 为国内通航飞行提供飞行计划、航行情报、航空气象等服务。美国联邦航空管理局制定了明确的规定,向通航飞行提供气象服务产品。国家海洋和大气管理局(NOAA)在通航气象服务方面,通过两个网站NOAA's National Weather Service和Aviation Weather Center对用户提供免费的气象数据产品。大多数气象信息可在网站上直接获取,如机场的实况和预报、卫星云图、天气雷达图、重要天气情报、高空风与温度预告图、重要天气预告图、飞机空中报告等。通过对以上资料进行加工整理,用户还可直接查看云高、能见度、颠簸、结冰等信息;而且,网站还免费提供了一款JAVA工具,即飞行计划工具(FlightPath Tool),内部叠加地形信息,可简单绘制航线,以图形化形式显示相关机场及沿航线的天气情况。

法规明晰、功能齐全的通航气象服务体系,为美国通航产业的繁荣发展奠定了坚实的基础。

五、大湾区通航气象服务体系建设的思路与方案

(一)建设思路

1.理念创新

通航气象服务体系建设,需要以改革开放精神突破陈旧理念(民航和地方本位思想)的束缚,充分考虑通航产业对大湾区城市群发展建设的驱动作用以及通航企业普遍盈利困难的处境。强化民航和政府责任,激发市场活力,采取“政府托底+企业参与”原则,实行“无偿+有偿”模式,为通航企业提供气象服务,即基础性气象服务免费使用,定制化与个性化的气象服务付费使用。

疫情期间,民航中南地区管理局联合中国气象局、中山大学、阿里、华为、数鹏通、易天气、风云天地等单位,组织开发“中南地区疫情防控通航气象服务平台”(见图1),向通航企业、通航机场免费开放,为参与防疫抗疫战斗的通航救援飞行提供通航气象保障服务,得到通航用户和社会的一致好评,体现了新的管理和服务理念。

图1 网页版和APP

2.制度创新

放管结合,建立大湾区通航气象服务规范,改变目前通航气象服务只有笼统的指导意见而无明确标准的行业规章规范的局面,为制定全国性通航气象行业规章规范摸索经验。定期组织航空气象专家和通航运行人员进行研讨,听取关于通航气象服务规范的建议。

以大湾区为试点,建立通航气象信息合法性审核和安全性评估制度,对通航企业使用的气象网站、APP、气象信息系统等开展合法性审核和安全性评估,解决通航气象信息合法性和安全性问题。

3.体制创新

服务主体多元化,在项目建设和服务方式上探索国有企事业单位与民营企业深度合作的新体制。民航中南地区管理局、地方政府(省市)给予政策支持,引导国有和民营资本参与大湾区通航气象服务平台和大湾区通航气象服务中心的建设,发挥民航气象部门、地方气象局、科研院所的技术优势,联合香港天文台、澳门地球物理暨气象局,解决跨境通航飞行气象服务保障的瓶颈问题,建立可持续发展和创新的运行机制。

4. 科技创新

依托粤港澳大湾区航空气象联合研究院(以下简称研究院,详见“战略一”),携手社会力量设立通航气象发展研究基金,联合中国民航飞行学院、中国民航管理干部学院等院校,共同攻关通航气象的技术难点,打造通航气象科技创新示范区。同时,发挥研究院的人才和教育资源优势,定期对大湾区通航人员进行气象业务培训,提升通航人员的气象业务能力,培养通航气象人才。

(二)建设方案

1.建设“粤港澳大湾区通航气象服务平台”

由民航中南地区管理局组织协调,率先在广东省或珠三角九市建立统一的通航气象-运行数据资源池,打破通航气象探测数据孤岛,实现通航飞行气象服务站的自动气象观测系统数据、通航飞行情报数据、以及航空气象报文的采集、上传和共享等功能,并与港澳地区的通航气象服务机构或飞行服务站进行数据互通互联。

以通航气象-运行数据资源池为基础,整合现有民航气象信息资源、地方气象部门的气象信息资源,以“中南地区疫情防控通航气象服务平台”为基础,建立“粤港澳大湾区通航气象服务平台” (见图2),开发有针对性的通航气象服务产品,增加非机场区域气象产品,重点是通航飞行作业区的气象服务产品,最终实现气象服务产品与通航运行决策相融合。

图2 平台界面设计参考图

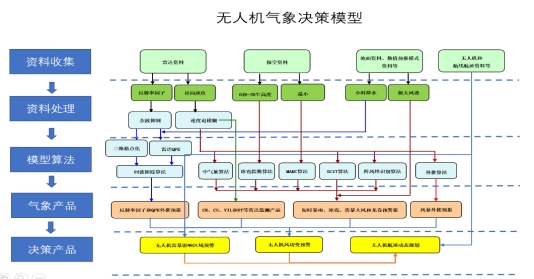

2. 开发无人机运行气象决策模型

根据无人机的性能,制定最低飞行气象条件,并据此建立无人机运行气象决策模型(见图3),包括建立无人机低空风切变(包括强风切变、侧风、微下击暴流)预警系统、建立雷暴影响区域模型、紊流模型等。对恶劣天气的威胁度进行评估,根据天气威胁度和威胁源距离进行航迹规划、并结合其他环境限制因素为无人机运行提供辅助决策。

图3 模型算法设计参考图

3.成立通航气象服务机构——粤港澳大湾区通航气象服务中心

参照浙江省的通航发展思路,地方政府(省和市)将粤港澳大湾区通航气象服务中心纳入大湾区建设的总体规划,民航中南地区管理局在政策方面给予支持,鼓励民航单位和研究院积极参与,提供运行数据和技术支持。

粤港澳大湾区通航气象服务中心提供通航气象监测、预报、预警服务以及气象咨询讲解服务,服务范围以大湾区为中心,辐射广东省、中南地区乃至全国。服务中心可以通过电话、视频等远程方式为通航用户提供实时的气象服务。

4.组建飞行作业区和非机场区域天气视频监视网络

为解决作业区的气象探测网络不足的难题,美国通过将全国各地的天气视频监视系统进行联网,采取24小时不间断、每隔15分钟方式采集发布一次天气视频图像,有助于飞行人员和气象人员了解飞行作业区和非机场区域的天气状况。

因此,大湾区通航气象服务可以借鉴美国的经验,将不同部门、系统和单位的视频监视系统进行整合,在非机场区域和飞行作业区设置天气视频监视系统,作为气象监测和天气实况资料的补充。

六、结语

先行先试,建设大湾区通航气象服务体系,迈开我国通航气象体制改革的第一步,为修订完善通航气象工作规章规范及行业标准提供经验。民航与地方政府互动,充分发挥政策引导优势,引领体制创新,以国有企事业单位和民营企业深度合作的方式激发创新热情和市场活力,推动通航气象服务现代化,助力大湾区通航产业腾飞。(作者:区志中 民航中南地区管理局)

参考文献:

[1] 数据!2018年粤港澳大湾区通航市场深度分析.[Z],2019.

[2] 朱森林.中南地区通航发展现状与对策[J].中国民航飞行学院学报,2016,27(3):31-34.

[3] 刘鹏.通航气象服务研究与实施. [Z],2015.

[4] 龙妍妍.关于我国通航气象服务思考[J ].现代经济信息,2019,4:406.

[5]王岩韬.面向通航用户的气象服务需求.中国民用航空[J],2013(11):47-48.