构建陆海统筹发展的航空气象新格局——海南(南海)航空气象发展战略思考

摘要:为支持海南全面深化改革开放,中共中央、国务院相继发布了《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》、《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》和《海南自由贸易港建设总体方案》。民航局印发了《关于加快海南民航业发展支持海南全面深化改革开放的实施意见》,提出统筹谋划新时代海南民航事业发展的要求。

作为新时代海南民航高质量发展的重要支撑力量,海南航空气象发展战略既要紧密衔接国家战略,又要兼顾海南特有的地理和战略环境——海域辽阔并与多国相连,采取陆海统筹的原则,制订具有海南特色的航空气象发展战略。

引言:

近年来,随着海南国际旅游岛建设、“一带一路”战略深入推进以及“泛南海经济合作圈”的逐步建立,海南地区民航运输量持续快速增长。海南自贸港战略赋予了海南经济特区改革开放新的使命,民航业作为海南改革开放的排头兵,在航权开放以及国际航线开辟等方面率先探索实践,打造中国“最开放天空”,并加快推进民航基础设施建设。截止2019 年底,海南地区范围内(海南岛内外)共有16 个民航、军民合用、军航和通用航空机场,儋州民用机场尚处于筹建阶段(海南地区机场分布示意图见图1)。

图1 海南地区机场分布示意图

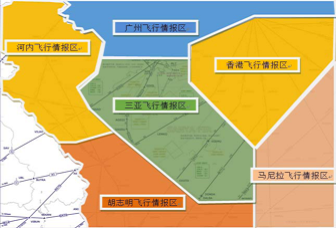

海南地区空域广阔,三亚飞行情报区分别与广州、胡志明、香港、马尼拉飞行情报区相接,是我国与日韩等国往返澳新、东南亚地区的重要空中通道,航线密集(三亚飞行情报区位置示意图见图2)。

图2 三亚飞行情报区位置示意图

一、海南地区航空气象发展现状和存在问题

海南地区属于典型的热带海洋性气候,天气复杂多变。冬春季节受弱冷锋、静止锋等天气系统影响,多低云低能见度天气;夏秋季节多发热带气旋、热带辐合带、东风波等雷雨大风天气。

民航气象部门为海南民航运输的安全、效率和效益提供基本气象服务,海南民航气象服务由海南空管分局和三亚空管站气象部门提供,三亚气象监视台(三亚空管站气象台)负责监视三亚飞行情报区内影响飞行的天气情况,并提供有关气象情报。博鳌机场和永兴机场作为支线机场,当地的气象部门仅能提供本场基础气象服务。与其承接的国家重大战略相比,海南民航气象部门的保障服务能力总体薄弱,在应对复杂天气和大面积航班延误时的气象探测能力、天气预报和服务能力存在差距,气象信息共享能力仅能满足业务运行最低需求。

(一)气象探测能力不能满足业务运行需求,洋区探测手段匮乏

探测设备配备不足,探测精度和时空分辨率不能满足服务需求。尚未形成针对机场终端区和航路的综合航空气象探测网,不满足当前航空运行对机场及终端区、航路及区域的全航程动态服务要求。现有的探测设备对闪电、强对流、风切变、垂直风场和温湿度场、低云低能见度等探测能力不足,对小尺度危害性天气捕捉能力差。

洋区探测手段匮乏,目前远海上空的航空气象探测只能依赖气象卫星(时空分辨率不够)和机载探测设备(探测不连续、探测范围有限且大部分资料没有下传),而航空气象最重要的探测手段——天气雷达探测范围不足,空管气象雷达集中分布在海南岛内,最大探测半径在200-250公里,扫描范围无法覆盖南海广袤的洋区。低空探测能力有限,远不能满足通航飞行的需要。另外,机场气象探测资料的应用还处在提供原始数据服务的层面,缺乏对数据的深度挖掘与产品的开发应用,未能形成更准确高效的预警产品。

(二)天气预报和服务能力与用户需求存在差距

航空气象预报的客观化程度不高,基于数值天气预报集合预报结果的概率预报方法尚未业务化,缺乏快速更新循环同化预报系统(如10min-1h更新一次、时效为0-12h的预报产品);航空重要天气预报的精细度、准确性不能满足用户需求,缺乏机场区域风切变预警系统、终端区雷暴跟踪预警预报系统等精细化预报系统。服务的针对性不强,缺乏为协同运行决策提供支持的辅助产品,且服务产品的显示方式以文本为主,不利于航空用户使用和理解;低空气象保障能力薄弱,对通航海上作业缺乏有效探测预报手段。

(三)气象信息共享仅能满足业务运行最低需求,海基、空基探测数据难以获取

民航与地方气象部门间的探测资料共享不足,如地方气象局的天气雷达基数据、智能网格化预报产品等资料目前还未能获取并应用。军民融合尚未取得实际性进展,民航与军方气象部门间的探测资料没有实现共享,无法获取南海南部岛礁机场布建的气象自动站和天气雷达探测数据(海基),以致南海洋区的雷达拼图仍存在大面积空白区域。航空公司的机载气象探测数据(空基)没有得到充分共享利用,仍存在数据壁垒,导致南海区域的数值预报模式难以有效优化,预报准确率和精细化程度难以有效提升。

由于气象信息的共享不足、融合度较低,气象信息未能有效地集成到协同决策系统中,复杂天气对航空运行的量化影响等技术尚需重点研究与突破。

(四)航空气象专业人员紧缺且业务能力亟待提升

航空气象专业人员紧缺,难以满足海南航空业快速发展的需要,海口、三亚机场运管委及三亚区域管制中心气象服务岗均处于无气象专业人员值守状态。气象人员业务技能整体不强,高级职称人员占比偏低,气象人员的气象探测资料分析能力、客观预报水平、气象信息资源管理能力、科研开发能力均比较薄弱。

二、自贸港战略带来的挑战

建设自贸港,打造泛南海经济圈,并考虑作为大陆地区进出东南亚、印度洋和澳新的门户,海南地区航空业发展潜力巨大。

(一)第七航权开放

为加快推进海南自贸港战略和海南民航业发展,2020年6月民航局发布《海南自由贸易港试点开放第七航权实施方案》。在“自由贸易港”的战略定位下,高水平航权开放政策有利于提升航空产业发展水平,第七航权的开放将促使更多航空公司在海南进一步投放运力,加密布局国际航线,形成旅客、货物的中转和集散枢纽,充分发挥航空运输对地区经济发展的战略先导作用。6月13日,东航集团与海南省政府签约组建“三亚国际航空”,民航业布局海南自贸港进一步提速。

随着第七航权的开放,海南未来将在洋区空域引入自由航路空域(FRA)概念,增加空域灵活使用效率,对洋区空域的航空气象精细化探测预报提出了更高的要求。

(二)海南地区航班量持续快速增长

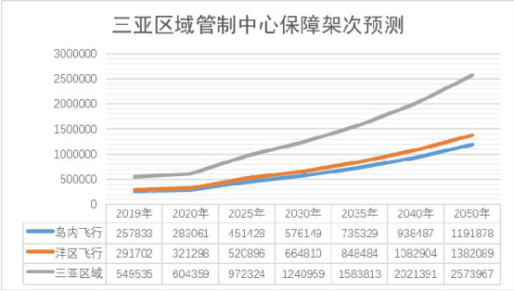

据海南地区航班量的历史统计数据,年增长率约为8%,通过中南空管部门的专项测算,未来海南地区的航班保障业务量平均增速虽然逐年放缓,但仍维持较快增长,预计2050 年海南地区航班保障总量为2018 年保障总量的4 至4.5 倍(见图3)。此处不考虑2020年发生的新冠疫情冲击而影响海南地区航班量增长的中长期趋势。

图3 三亚区域管制中心保障架次预测

要满足“北通、南达、东扩、西联”的目标,满足海南运力快速增长的需要,民航部门必须在空域使用率、跑道利用率方面挖掘潜力,这对航空气象信息的及时性、准确性、协同性等方面提出了更高的要求。此外,南海区域是典型的气候脆弱区,台风、暴雨、强对流天气等气象灾害多发频发,也对航空气象服务保障也提出了更高要求。

三、以陆海统筹促海南航空气象发展战略升级

(一)新型探测设备立体式组网,提高灾害性天气的监测能力

在现有观测能力基础上,加强区域内观测网协同共建,逐步形成完善的区域协同观测网络。综合布局区域内的大型远程相控阵雷达、X波段双偏振多普勒天气雷达、风廓线雷达、云雾雷达、微波辐射计等新型气象探测设备,建设完善CMACast卫星接收系统和云图显示系统,提高卫星资料遥感应用水平,建立一网多能的立体观测体系。通过对天气目标的协同组合观测、交叉验证观测和连续跟踪观测的方式,协同提升区域内的大风、冰雹、龙卷等强对流天气的监测能力。进一步强化海南地区枢纽机场(海口美兰、三亚凤凰)终端区探测设施的建设,建立满足高密度航班运行的高时空精度的气象观测网。增加飞机探测气象数据的下传频次,采用“大智移云物”技术,融合雷达、卫星、机载等各项观测数据,构建统一平台,实现智能观测与预警。

(二)推进海南地区及泛南海区域的气象数据充分共享,提升洋区和岛礁机场的气象保障能力

依托高速通信网络,建设集中统一的综合性信息资源中心,汇集陆基、海基、空基探测数据,支持信息资源的海量存储、传输和大数据挖掘,实现海南区内(空管、航空公司、气象局、部队气象部门等)气象信息快速同步、共享。加强与泛南海区域各国气象部门协商,形成气象信息共享交互的共识和规范,推动泛南海区域的气象数据共享。

海南地区及泛南海区域的气象数据充分共享,有利于提升洋区和岛礁机场的气象保障能力。利用多源气象数据,开发南海区域高分辨数值预报模式,建立岛礁机场终端区高分辨智能预报系统,为加密洋区空中航线和开通岛礁机场民航航班奠定坚实的基础。

(三)建设陆海一体化智慧航空气象服务体系

为适应海南民航高速发展,需要加快技术创新的步伐,建设陆海一体化智慧航空气象服务体系,通过人机协同、人智交互,实现航班运行与气象服务的无缝融合和智能协同,满足不断扩容的运输需求。

通过大数据、人工智能、5G等现代信息技术与气象的融合应用,逐步推进重要天气的自动识别和靶向预警、基础气象情报的自动生成、重要设备和系统的自动监控、服务产品的自动制作等工作,推进气象业务与管制运行、流量管理、签派放行、机场运控等多领域数据的融合应用,实现气象-运行一体化。如构建危险天气情况下航路可用性模型,实现危险天气下区域流量的高效管理等等。

(四)提高海洋低空气象保障能力,保障通航飞行安全

海南作为海洋大省,为海上空中游览、海上油气勘探及海上应急搜救等提供服务是海南地区通用航空的主要业务。海上复杂的气象条件给通航作业飞行安全带来严重影响,如在飞行过程中遇到局部短时危险性天气,低云或浓雾使能见度急剧下降,导致目视飞行困难,突发大风可能导致飞机失控等。因此,提高海洋低空气象保障能力,保障通航海上作业安全十分重要。

针对海上作业的要求,通过海上石油平台部署移动式X波段雷达、激光雷达、视频监视系统,应用卫星云图反演雷达回波技术,结合海上船舶自动观测气象信息等方式,加强海上航路及作业区的低空监测,研发精细化数值预报业务系统提供更精准细致的预报产品,以保障海上通航的飞行安全。

(五)成立海洋航空气象实验室,融入国家海洋气象发展战略

《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》明确支持海南实施创新驱动发展战略,布局建设一批重大科研平台。

在海南成立海洋航空气象实验室,与粤港澳大湾区航空气象联合研究院形成创新战略协同联盟,填补我国海洋航空气象科技发展空白,补齐海南地区航空气象科研能力不足的短板。海南(南海)独有的热带海洋气候条件可以为各类新技术研发、业务系统应用测试提供典型的应用场景。三亚新机场作为我国第一个海上大型多跑道机场,建设及运行过程中遇到新的问题、困难,均能为航空气象新技术研究与验证提供宝贵机会。从而形成从用户需求研究、新技术研发、产品验证、业务运行、用户服务到用户反馈的可持续的海洋航空气象科研支撑格局。

航空气象发展应与国家气象同步,主动融入国家海洋气象发展战略,利用国家气象资源提升海洋航空气象保障能力,加强与国家海洋局在海洋与大气相互影响方面的研究合作。根据中国气象局海洋气象发展规划,“十四五”期间将全面开展中国海洋气象观测系统重构,建立面向全球的海洋气象综合观测系统和先进的装备保障体系,突出空基观测与远海观测能力建设;开展海洋气象监测分析、海洋气象预报预警、海洋气候监测预测和海洋气象数值预报等四个方面的相关业务能力建设和相关业务系统的升级改造,提高我国海洋气象预报预测的精细化能力。

(六)加强海南地区航空气象人才队伍建设

通过招聘和引进,解决航空气象人员短缺的问题。建立多元化、开放式的航空气象人才教育和培训体系,加强与地方气象局和国家海洋局在业务培训方面的合作,提高气象人员的业务技能。选拔、培养和建立关键技术领域人才队伍,实施首席预报员和高级技术专家培养计划。

四、结语

服务国家战略,坚持陆海统筹,加强与泛南海国家交流合作,加强与地方气象局的深度合作,加强军民融合发展,开创海南(南海)航空气象服务开放融合的新局面,将海南打造成为具有国际先进水平的泛南海区域航空气象服务中心,为海南民航发展腾飞贡献气象力量。(作者:区志中 民航中南地区管理局)

参考文献:

[1] 国务院. 关于支持海南全面深化改革开放的指导意见[Z]. 2020.

[2] 国务院. 海南自由贸易港建设总体方案[Z]. 2020.

[3] 中国民航局. 关于加快海南民航业发展支持海南全面深化改革开放的实施意见[Z]. 2020.

[4] 曹远征. 新时代海南全面深化改革开放的战略意义与机遇 [J]. 南海学刊, 2018(2): 9-9.

[5] 苏艳华, 李白鑫. 航空气象用户需求和满意度的现状分析 [J]. 空中交通, 2012(2): 4-4.

[6] 兰红平, 刘敦训, 孙石阳, 魏晓琳, 徐婷. 构建精准化智能化预报服务体系的深圳实践和展望 [J]. 气象科技进展, 2019(03): 96-101.

[7] 马莉, 庄卫方. 美国航空气象中心对流天气协同预报产品介绍及思考 [J]. 空中交通管理, 2008(09): 26-28.