后疫情时代民航业与旅游业共促市场恢复的路径研究

摘要:新冠疫情影响下,全球各国采取限制入境、减少人员流动、关闭公共场所和旅游景点等非常防控措施遏制疫情发展。航空运输和旅游业作为疫情影响最严重的两个行业,纷纷采取一切积极行动应对疫情挑战。随着后疫情时代的到来,业界也呼吁航空运输业和旅游业应加强合作、抱团取暖,为更好地推进全面复苏提供助力。

一、航空运输业与旅游业共促市场恢复的必要性

(一)航空运输与旅游业发展紧密相关

航空运输是大交通的重要组成部分和旅游业的主要组成要素,有效解决了地面交通欠发达地区旅游发展的交通瓶颈,提升了游客中远程出行的交通运输效率。2015年9月15日,联合国世界旅游组织(WTO)与国际民用航空组织(ICAO)首次发表共同声明,强调旅游和航空运输是可持续增长与发展的重要部门。

旅游业的发展一定程度上依赖于航空运输业的发展。我国一些旅游城市和旅游景区纷纷通过修建机场、开通航线来拉动旅游。近些年来,不少新开航机场以当地景区来命名,例如:2013年6月通航的宜春明月山机场,2013年7月通航的九华山机场,2013年9月通航的稻城亚丁机场、2016年2月通航的武当山机场、2017年5月通航的上饶三清山机场,等等。

航空运输的发展同样离不开旅游客源的重要贡献。以湖南机场集团2019年调研成果为例,其民航运输旅客中55%的旅客出行目的是旅游,旅游热点航线上这个比例甚至更高。特别是国际航线上,旅游客源是航班销售收入的重要来源,增长势头强劲的跨境旅游市场也拉动了我国国际民航运输市场爆发式增长。据统计,在国内航空公司开通的国际航线上,持中国护照的旅客比重不断提高,2018年因私护照出国的比例高达77%。根据中国旅游研究院预测,若没有疫情影响,预计中国出境旅游人数将超过2亿人次。

(二)航空运输业与旅游业均有恢复生产的迫切需求

国内爆发新冠病毒伊始,对旅游行业的影响首当其冲。1月24日,文旅部办公厅下发紧急通知,要求当日起全国旅行社及在线旅游企业暂停经营团队旅游及“机票+酒店”产品,旅游业全线按下暂停键。包括国内游、出境游在内的所有团队旅游和“机票+酒店”的两种及以上旅游产品组合停止销售和服务。随着国内疫情逐渐控制,省内旅游逐渐放开,但整体旅游市场恢复不到去年同期的一半。

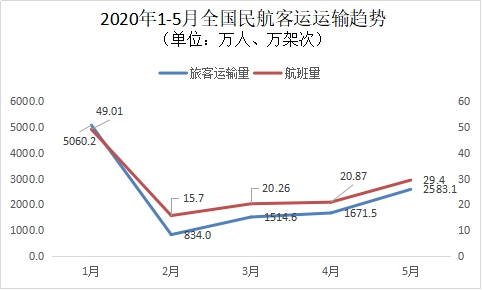

航空运输业影响与旅游行业境遇相同。国内各航空公司新年第一个旺季“春运”红利消失,并陷入经营极度困难的局面。数据显示,今年1-5月份全国全面11663.4万人次,同比去年下降56.5%。

图1:2020年1-5月全国民航客运运输趋势图

不仅国内,随着国际疫情的发酵,全球航空公司发展举步维艰。英国、澳大利亚、泰国等多家境外航空公司陆续宣告破产、停飞、裁员,全球民航运输业市场惨淡,迫切需要调动一切资源和渠道,全力以赴推动市场的尽快恢复。

二、各国对恢复航空运输和旅游业采取的积极措施

随着新冠肺炎疫情在部分地区的有效控制,部分国家开始逐渐解除一些出行和旅游禁止,并采取多项措施和政策来推动航空运输业和旅游业的恢复,以最大程度推动经济恢复发展。主要措施和实施途径有四个方面:

(一)政府补贴

泰国政府已先后推出预算为224亿泰铢的旅游促进计划,支持旅游业及相关的航空业等度过难关;法国政府出资180亿欧元的补贴、融资计划扶持旅游业;德国对每家旅游企业给予数万欧元现金补贴;印尼政府向航空公司和旅行社提供援助资金用于资助旅游目的地的营销活动。新加坡政府为航空公司、机场提供融资保障和政府补贴,向旅游业雇员发放工资补贴;法国政府对航空业实施包括援助、投资、融资的150亿欧元的救助计划,并为旅游业设立了总额为10亿欧元的团结互助基金,符合要求的旅游业;意大利政府拨款36亿欧元,重点扶持受重创的旅游业和对陷入困境的意大利航空公司提供支持。

(二)税收减免

新加坡对旅游行业实施房租免除、10%-30%的税收减免、贷款优惠等帮扶措施;马来西亚免除了当地旅游企业及其从业者的税收,并采取多种激励措施以期促进当地旅游业恢复。

(三)出行保险

海南省推出“海南游、疫安心”旅游综合保险,疫后开放一年内每位入岛游客均可免费获得一份因感染新冠肺炎;意大利政府宣布自7月1日起在航空公司、旅游运营商和线上市场出售出行保险套餐。

(四)“旅行泡泡”

“旅行泡泡”(Travel Bubble)是指无检疫安全旅行区,容许旅客在“泡泡”区域内自由流动。爱沙尼亚,拉脱维亚和立陶宛已从5月15日起开放其公民在三个国家之间旅行,成为疫情影响后全球建立的第一个“旅行泡泡”。澳洲和新西兰紧接其后也已建立了“旅行泡泡”,并考虑将旅行区域进一步扩展到疫情得到控制的亚洲地区。亚洲一些旅游大国,如泰国、马来西亚等正与包括我国在内的相关国家协商共推“旅行泡泡”计划。

三、后疫情时代我国航空旅游市场恢复存在的挑战

尽管各国均在考虑如何推动航空运输业和旅游业复工复产,但航空旅游市场恢复仍存在现实挑战,结合我国实际情况,主要有以下几点困难:

(一)国际市场存在较大不确定和不稳定性

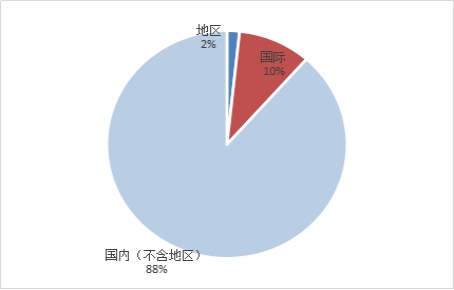

截至2019年底,我国定期航班航线中,港澳台航线有111条,国际航线有953条,年旅客运输量7425.43万人次,占全民航旅客运输量的10%(见图2)。

图2:2019年全国民航旅客运输量构成图

为遏制境外新冠肺炎疫情输入风险,3月26日,民航局发布《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》,实施“五个一”政策,全球大多数国家也发布了关于涉外航班的管控政策。4月份,我国国际航线旅客吞吐量8.3万人次,同比下降了98.84%。尽管6月4日,民航局对“五个一”政策进行了适度调整,但由于全球疫情短时期仍难以趋于稳定,国际冲突和逆全球化趋势存在一步蔓延,国际航空运输和出境旅游市场的恢复并不乐观,对行业的全面恢复带来挑战。

(二)国内跨省旅游市场恢复面临较大挑战

2020年端午假期,全国接待国内游客4880.9万人次,同比恢复50.9%;实现旅游收入122.8亿元,同比恢复31.2%,端午假期旅游旅客下降幅度较五一假期扩大8.2个百分点。端午假期全国民航运输旅客较预期完成较好:全国民航运输旅客量268万人次,同比下降44.4%,降幅较五一假期收窄了19.4个百分点(见表1)。

|

时间 |

全国民航运输旅客 |

同比 |

全国接待国内游客 |

同比 |

|

五一假期 |

316万人次 |

-63.8% |

1.15亿人次 |

-41.0% |

|

端午假期 |

268万人次 |

-44.4% |

4880.9万人次 |

-49.2% |

表1:2020年主要节假日民航与旅游运输量情况表

而无论是航空运输业还是旅游业,国内市场全面恢复存在较大挑战,主要有两个影响因素:

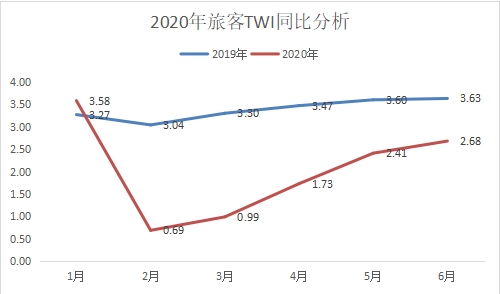

一方面,疫情影响旅客出行意愿。据飞友科技第三方航空出行调研分析机构 CAPSE发布的旅客出行意愿指数(TWI)显示(见图3):今年2-5月份,旅客出行意愿持续低迷,同期相比下降超过5成;6月份旅客TWI指数仍然较去年同期下降26%。6月份各类型旅客旅游出行意愿指数中,以旅游出行为主要目的的人群环比5月份下滑者居多,这与国内出现疫情反复有一定关系,导致端午假期全国接待游客较五一假期降幅扩大。

图3:2020年旅客TWT同比分析图

另一方面是国家疫情防控政策。当前国家对国内跨省旅游政策仍未放开。4月10日中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《关于在有效防控疫情的同时积极有序推进复工复产的指导意见》再次明确,全国性文体活动及跨省跨境旅游等暂不恢复,跨省出行仍以公务、探亲、求学等需求为主。

(三)民航与旅游协同合作存在不足

当前民航与旅游合作在销售、宣传等部分领域协同合作较好,但仍存在一些不足:行业合作缺乏国家层面的方向引领和制度保障,合作实施路径均由市场主体间相互达成,制约民航与旅游的融合发展;航旅产品开发过程基本互相分割和独立,多层次、全链条、一体化的航旅产品开发体系尚未推广;航旅产品营销模式较为单薄,呈现方式的创新性和融合性普遍不足;航旅产品设计与消费升级、市场细分的需求有差距,产品定位模糊化的情况较为突出,需要双方继续加强融合,共促发展。

四、后疫情时代航空运输业与旅游业共促恢复的路径

欧盟委员会于5月13日发布了关于恢复旅游业和交通业的指导方案,就恢复欧盟内部人员自由流动和交通运输、恢复旅游业等提出指导意见。当前,国内疫情防控总体可控,全国健康码制度的推进和智能化疫情防控水平的提升,加快推进航空运输和旅游业恢复势在必行。如何相互借力、共促发展,有以下几点建议:

(一)推进民航和旅游复工复产战略协同

1.共同推进国内市场复苏。6月18日,国家民航局取消了国内航班风险分级,国内航班实施疫情常态化管控;6月19日,冯正霖局长提出应坚定实施扩大国内航空需求战略。扩大国内航空需求战略离不开有序恢复跨省旅游、扩大国内旅游市场的战略支持,如何充分挖掘国内市场将成为现阶段民航和旅游行业共促恢复的重点。

2.加强国际市场恢复的政策协同。疫情加剧了逆全球化的趋势,国际市场恢复存在较大挑战。而我国作为全球开放的受益者,推动新型全球化向前发展符合国家利益。建议国家民航和旅游主管部门在境外航线、境外旅游的有序恢复上促进政策协同,可考虑参与部分低风险国家“旅行泡泡”计划,满足民航业与旅游业恢复发展的共同需要。

(二)健全航空旅游合作的战略引领和政策保障

1.出台航空旅游发展指导意见。要加快提升航空旅游战略合作,进一步释放航空旅游消费潜力,需要国家层面出台实施指导意见,为推动航空旅游融合发展的实施路径做出战略部署。

2.完善航空旅游合作监管机制。以航旅合作形式之一的旅游包机业务为例,当前我国二三线城市所执飞的国际航线上包机航线占比较大。受疫情影响,国际旅游包机航线基本停航,大部分航空公司(或代理公司)对航班包机押金预付款暂不予退还,作为航线复航的合作押金。若一旦期间航空公司特别是境外航司发生兼并重组、破产倒闭,合作风险将直接转嫁给旅游包机商,跨国债务纠纷不可避免。建议民航局应规范航空旅游包机业务经营行为,建立航空旅游包机的监管机制,加强对境外航司在国内开展包机业务的风险管控,促进航空旅游合作业务健康发展。

(三)推动航空旅游产品的供给侧改革

能否将中国每年超过1个亿出境游成功转移到国内市场,是航空运输业和旅游业面临的共同课题。疫情深刻改变了人们的观念和认知。对于出行消费群体而言,显著的改变是更加注重出行安全,对家庭小团体出游、自由行出行服务的需求有望增加。

推广疫情出行保险、迎合游客出行消费心理、推动航空旅游产品转型升级,可有效吸引和促进更多消费者出行。如,联合旅游服务商面向抗疫主力群体、教师学生群体、老年群体和农村市场等推出专属特惠和个性化定制产品;联合发掘新兴旅游目的地、网红打卡景区等“蓝海市场”;推广个性化和定制化航空旅游服务,满足不同消费群体出游需求。

(四)依托大数据、智能化驱动航旅产品融合开发

1.促进航旅产品与市场需求相适应。推动民航与旅游出行大数据信息互联共享,充分利用大数据、云计算,动态掌握消费群体、消费习惯、旅行偏好、潮流趋势,促进供需精准对接;充分利用大数据、云计算,对下沉市场和新兴市场精准识别和清晰定位,促进市场精准开发。

2.深入挖潜航旅产品的文化内涵。结合后疫情时代旅客对出行安全的更多考虑,航空旅游产品设计应从单一产品向人文、人性、人情关联发展,依托智能手段(如消费场景化),建立与目标群体的情感联系,唤起其对航空旅游产品消费的信任感和渴望感。

(五)通过加强线上资源整合推动航旅组合营销

1.整合线上营销资源。有一组数据值得关注:今年五一假期通过预约浏览景区的游客比例达到77.4%,其中有74.1%的游客认为预约旅游“体验很好”。疫情推动了国内游客对预约制度认同度的快速上升,说明线上预约将成为今后航旅产品销售的重要方式。航空公司应与旅游服务商、机票销售电商平台、旅游景区等开展全渠道线上资源整合,充分利用线上资源开展组合营销。

2.打破传统传播壁垒。借助互联网平台和人工智能,航旅产品将有更多机会打破传播壁垒、创新传播方式,以更加符合潮流和更容易触达的方式传播。如今日头条联合国内景区推出的“国风计划”,创新了景区宣传的表现形式,值得学习和借鉴。(作者:陈欢 江西机场集团公司市场营销部)

参考文献:

[1]刘亢,杨涵涛.加快融合发展——全球航空业与旅游业发展趋势[J].财经界(学术版),2019(08):19+38.

[2] 邹建军.中国民用航空[J]. 新常态下旅游业与民航业的融合发展,2016,(1):25-28

[3]李昊鹏. 云南航空与旅游融合发展研究[D].云南财经大学,2016.

[4]周文.中国航空旅游市场策略研究[J].科技资讯,2014,12(18):199.