浅析更亲民的民航发展战略

摘要:本文探讨民航的发展如何与人民更贴近,践行“发展为了人民”的理念,提高旅客对民航业的认知、认同。揭开面纱,直面旅客,增强人民群众在民航发展中角色价值体现,进而提升其获得感、幸福感。

一、研究的背景和意义

2014年11月10日,某航班因发动机机械故障,当近乎绝望的情绪在200多位乘客中蔓延时,机长镇定地广播“本人经过严格的训练,有能力控制好状况,有能力将大家安全送到陆地上”,让大家冷静了下来。经机组成功处置,航班最后成功备降广州白云机场,无人员伤亡。

2018年5月14日,某航班在飞行过程中,万米高空突然发生驾驶舱风挡玻璃爆裂脱落、座舱释压的紧急状况,机组人员凭借过硬的专业技术和超强的心理素质成功着陆,所有乘客平安落地。生死关头,机组临危不乱、果断应对、正确处置,确保了机上119名旅客生命安全。

2019年末新冠疫情爆发后,仅1月24日至3月10日,民航局通过重大航空运输机制,组织协调29家国内航空公司执行各省市医疗队驰援湖北、协助海外中国公民回国和运送各类医疗防疫物资等航空运输任务411架次。

在紧急时刻,在被需要时,勇于站出来,敢于挑起重担,民航人不畏风险。作为民航从业人员之一,看到业界这么多正能量的人物、事迹被旅客认可,看到局方和企业一起,勇于承担起社会责任,总是让我由衷地感到自豪。

中国民航业当下呈现出来的发展成果,是新中国70年来蓬勃发展的见证。但是光和影总是并存,毋庸置疑的行业发展成果之外,从一名普通旅客的角度看去,民航人的形象是否全是如上面一般的高大、亲和、专业、负责,总能赢得千万旅客的信赖和点赞?在航班延误时,在旅客个人需要得不到满足时,时不时会有不同的声音响起,仍有相当数量的旅客对民航的一些做法不理解、不信任、不配合。近些年,旅客大闹登机口,打砸一线人员或设备的事件时有发生,个别旅客甚至向飞机发动机扔硬币祈平安,又或者私自打开了飞机的应急滑梯。种种怪现象,影响了民航的正常运转甚至威胁航空安全,背后的原因值得业内人士深思。笔者认为,这是旅客对民航的认知的欠缺,是对民航的误解,是认同感的缺失,是对民航的不信任,是民航发展不够亲民的一种体现。

二、民航的亲民性应具备的特征

马斯洛需求层次理论,将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种,分别是:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。需求层次理论有两个基本出发点,一是人人都有需要,某层需要获得满足后,另一层需要才出现;二是在多种需要未获满足前,首先满足迫切需要;该需要满足后,后面的需要才显示出其激励作用。

随着近年民航业的发展,旅客需求在逐渐的升级,第一次乘机的旅客希望的可能只是安全快捷送达,但另一部分旅客已将乘机视为家常便饭,自然要求在旅途中有更好的服务、餐饮、设施保障等等。但不可否认的是,旅客需求不是同步升级的,旅客需求在分化,愈加复杂多样。一方面更多的首次乘机者参与到民航运输中,一方面旅客个人性格的多样性,其自身需求自然是多样的。

民航工作在满足旅客需求的精细化上任重道远,但亲民的民航至少应该努力满足多数人的需求,也让更多人感受到民航发展带来的便利,至少应具备如下几个特征:

(一)亲民体现在安全便民上。

选择乘机出行的旅客,首要考虑的是飞机的安全快捷。民航运输保证安全是第一要务,快捷是其优势所在。必须将安全快捷的特性发挥出来,给旅客提供便利的出行体验。

(二)亲民体现在惠民上。

绝大部分旅客出行依然将成本作为考虑的关键因素之一,民航发展应该有能力降低自身运行成本,因此应当持续为旅客提供有竞争力的综合出行成本。

(三)亲民体现在助民上。

无论是在紧急时刻,民航承担紧急救援、物资保障等特殊航班任务,还是日常航班运行中,运送包括残疾人、活体器官等在内的特殊类型的运输服务,都是因为民航自身的优势而被赋予的社会职责。这些特殊的运输服务,是民航义不容辞的责任,是体现助民特征的关键,理应投入人力物力进行保障。

(四)亲民要体现在温情服务上。

亲民要知民所需、为民所谋,为旅客提供更加亲和精细的服务,想旅客之所想,建立与旅客的情感连接。

三、民航发展现状

(一)发展成果毋庸置疑。

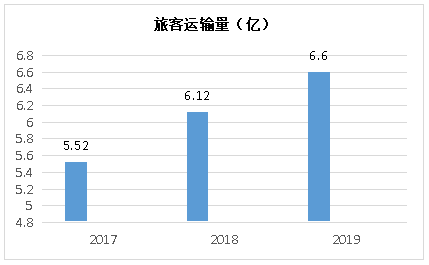

中国民航经历70年的发展,当下已然展现了民航大国风范。安全水平、行业规模、服务能力等方面取得了巨大成就,奠定了我国逐步建设民航强国的坚实基础。从2019年数据看,全年完成旅客运输量6.6亿人次,同比增长7.9%。民航旅客周转量在综合交通运输体系中的占比达32.8%,同比提升1.5 个百分点。航班正常率达到81.65%。运输航空实现连续安全飞行112个月、8068万小时,运送旅客42亿人次,并连续17年保证空防安全。民航已经成为旅客出行的重要方式,越来越多人参与到民航运输中,体验到民航的发展成果,也促进民航进一步发展。

(二)民航“高大上”的形象待转变。

民航业发展迅速,但旅客运输量不能完整反映民航的全民性、大众化。中国是人口大国也是领土大国,由于发展的不均衡,不得不说,对多数人说如今民航业依然是蒙着面纱的的形象,神秘中透着朦胧美,是部分人心中的“高大上”的出行方式。

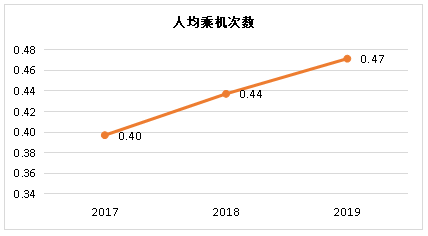

据统计,中国近三年旅客运输量均呈现每年5000万级以上的增长。但是,人均乘机次数即使呈现逐年上升态势,2019年也才0.47次,距离世界发达国家水平,仍有较大差距。

图3-1 旅客运输量

图3-2 人均乘机次数(基于总人口)

无乘机经验的人群是潜在的巨大的市场,他们想要走近看看这个行业。“高大上”的行业形象和这种对新鲜事物的好奇心理,是中国民航持续发展的一种优势,但也会带来负面影响。一是在新媒体时代,每个旅客都可能拥有无限的能量,放大他的某次不佳的民航体验,并传播给千千万万的人。这一个仿佛蝴蝶振翅一般的举动,可能会引发难以想象的信任危机。这从近年“红会事件”“学术造假”等媒体热点事件的发展过程可以感受得到。二是,旅客民航常识的匮乏,不利于一线服务人员与旅客正常关系的建立,同时会限制运行效率提升,不利于民航的长远发展。

所以,是应当继续蒙着面纱,维护其“高大上”的神秘感,还是该正身笃行,走近人民?答案显然是后者。

四、发展更亲民的民航的几点设想

民航是一个复杂系统,由多个角色组成,其运行的复杂性非业内人士难以理解。圈子里有局方、空管、机场等行业规则制定者或垄断者,也有下游OTA公司和旅客,中间部分是航空公司。

在一次旅客运输过程中,旅客在购票、值机、乘机、到达等各个环节,由多方配合完成。航空公司是旅客相对最为熟悉的角色,是航空服务的直接提供者。但是,旅客的民航体验绝不仅仅是由航空公司一方提供。机场的基础设施,空中交通的通畅性,对气象条件的预测,这些会直接决定旅途的质量,而这些来自圈里各个部门的努力并需要彼此之间积极配合完成。所以,全民航应当达成共识!

(一)开放自我 获取认同

亲民的民航,首先应该被正确的认识。近几年,不少航空公司或机场单位,举办了不同程度的开放日活动,让媒体走进企业,让普通旅客走进企业,一方面宣传各自的服务产品,同时也普及民航常识,确确实实地将民航业面纱拉开一角,主动呈现给了人民大众。这一举措,也切切实实拉近了与旅客的距离。秉持开放的态度,敢于将自己展示出来,让民众了解,是亲民的第一步。

(二)守牢安全底线 保障运行顺畅

亲民的民航,是安全有保障,运行顺畅的民航。当下的民航安全业绩是一代代民航人默默奉献和辛勤付出换来的,是民航人践行不忘初心、牢记使命的奋斗成果。但是安全工作必须时刻从零开始,各环节绷紧安全这根弦,踏踏实实将安全工作落到实处。

在运行方面,需要全产业链各单位密切配合,系统联动,高效地进行信息沟通、共享,精细的计划预案以及及时准确的科学决策。笔者亲身经历过航班延误,深刻体会到一次次的被错误信息、善变的决策折腾后却无法成行的悲观现实多么令人绝望,这不应该是当代民航应有的水平。

根据局方公布的数据显示,2018年民航航班正常率突破80%,达到80.13%,2019年实现新突破,达到81.65%,连续两年正常航班超八成,这是在空域资源紧张、运行环境复杂、极端天气频发的情况下难能可贵的振奋人心的成绩!但大面积航班延误情况下,一线单位服务难点往往是机制问题导致的,比如开具“延误证明”、无谓的反复改签、不能直说的延误原因等等。

(三)优化旅客出行成本

亲民的民航,应该考虑旅客的出行成本。首先,民航应当与陆路、水路运输等组成科学衔接的大交通架构,进一步降低旅客的出行时间成本。其次,支持发展低成本航空以及通过科学调节票价,平衡客座率和票价的关系,让旅客享受到有更多的票价选择。第三,通过科技手段,优化流程,节约人力物力成本,使民航能够以更绿色高效的方式运转。

(四)勇于担责 仗义助困

亲民的民航,应该是有人情味的,对待特殊旅客群体上应当体现格外的重视和担当。部分旅客由于其某些特征而区别于一般旅客,民航系统各环节都应当为其制定相应的保障措施,准备充足的保障设备,提供相应的便利服务,开通绿色通道,充分体现人文关怀。

(五)亲和精细 打造亲情服务

亲民的民航,应该是有温度的,在各个服务环节都能够体现出服务人员替旅客着想的换位思考意识,以专业的形象和真挚的笑容带给旅客亲切的感受,以亲和沟通建立与旅客的情感连接,以细致服务帮旅客解决实际问题。局方、航司在不用的维度抓服务提升,但服务本身的弹性和难评价性,使得服务提升工作一来难于量化,二来难能给旅客带来乘机参考价值。笔者认为应当建立覆盖行业的统一公认的服务评价体系,这是提升民航整体服务水平的一项长远工作。

(六)善于接受民众心声

民航发展需要善于聆听旅客以及一线员工心声。亲近旅客,应当让旅客可以顺畅的表达对民航发展的意见建议,搭建便于交互的沟通平台,使其在民航发展中承担进言者的角色。诸多航空公司有不同的方式比如短信、邮件等发放调查问卷收集旅客乘机感受等,也开通服务热线,收集旅客意见建议等。整个民航业也应该有一个共享共通的平台,旅客和业内人士,实现交流和反馈。

五、结束语

从几十年的发展史看,市场力量越来越多的体现在民航发展变革上,但也必须清晰地认识到市场力量自身缺陷与不足,而必要的政府引导,科学的政策制定,正是要有效地将民航发展保持在正轨,实现从民航大国向民航强国发展的必然力量。发展需要人民。践行“发展为了人民”的理念,应该在民航发展中体现人民的意志。毫无疑问,民航未来发展需要更多的体现旅客的参与,发展更亲民的民航,需要在政策上支持,全行业行动。(作者:肖伟 中国南方航空集团有限公司)

参考文献

[1] 姜士伟. 论我国航空产业发展历史与政策之变迁[J]. 知与行,2019

[2] 朱晨波 全球民航业发展形势判断及我国民航业提升竞争力举措[J]//上海建设交通强国先行示范区座谈会.2019