关于深化航空公司飞行训练体系改革的思考和建议

摘要:本文从2019年民航局颁布的《关于全面深化运输航空公司飞行训练改革的指导意见》入手,通过梳理现阶段国内航空公司训练体系的现状,分析国内航空企业训练体系中存在的问题,深入阐述了“基于胜任能力训练评估”(CBAT)体系的建设对于推进民航高质量发展的必要性。笔者认为构建“基于胜任能力训练评估”体系需从立足全周期,完善人员资质保障机制;立足大运行,建立标准化训练体系;立足大数据,建立多方数据联动机制三个方面作为主要抓手,达到“以训促安”的目的。最后提出“基于胜任能力的训练评估”体系建设中面临的问题和挑战。

一、研究背景

2019年6月21日,民航局颁布了《关于全面深化运输航空公司飞行训练改革的指导意见》(以下简称《指导意见》),这是民航局首次以最高层级的文件形式对飞行训练改革提出了要求、指明了方向。要“分阶段逐步建立以核心胜任能力量化管理为特征的飞行员技能全生命周期管理体系”,这些既充分的说明了民航局推动基于胜任力和循证训练体系改革的决心,也说明了现阶段深化飞行队伍训练体系改革的重要性和紧迫性。

二、目前航飞行训练体系的现状

2019年,全行业完成运输飞行1230.9万小时、496.5万架次,旅客运输量6.6亿人次,同比分别增长6.7%、5.8%和7.9%。运输航空安全飞行112个月、8068万小时,创造了中国民航历史上最长的安全纪录。可以说,这一成绩的取得是靠每一位中国民航飞行员一个航班一个航班飞出来,一个环节一个环节保障出来的,这期间飞行训练为飞行运行安全可控提供了坚实的保障。然而随着我国民航运输总量的快速增长,安全风险与日俱增,航空业目前出现的新问题和面临的新风险却无法通过现行的训练手段来得到有效的化解,主要表现在以下几个方面:

(一)训练全周期的问题

《指导意见》指出,飞行训练的最终目标是“全面建立运输航空公司飞行员技能全生命周期管理体系”,这就意味着所有的训练实施需要同时涵盖到航空公司和航校,换言之航校和航空公司需对飞行学员的全生命周期养成训练负主体责任,航校和航空公司需要融为一体无缝衔接。从目前航线运输飞行员养成的路径来看主要有通航模式、军转民模式、学历+飞行执照模式、多人制机组驾驶员执照(MPL)模式四种,四种模式各有利弊,其中“学历+飞行执照”模式是航空公司飞行员培养的主要途径。飞行学员在航校里通过使用单发或多发活塞式发动机飞机获得资质,然后通过实践考试获得相应的执照。然而进入航空公司后,飞行学员马上接触到的就是在高空驾驶中型机或重型机,这与他们在航校的训练是截然不同的经历,飞行学员很难在短时间就适应这样的巨大变化。当然可以通过在航校里加入高性能飞机训练作为过渡课程,但是实践下来成本极高却收效甚微,加之目前许多运输机场的容量已经接近饱和,不愿再接收高校的训练机,这样航校培训出来的飞行学员,虽然满足大纲要求获得了执照,但是实际水平和质量却达不到航空公司对于航线副驾驶的要求,培训链条出现脱节。

(二)训练实用性的问题

训练是为了保障安全的,训练是为了解决问题的。然而目前的训练体系却与实际运行风险脱节。

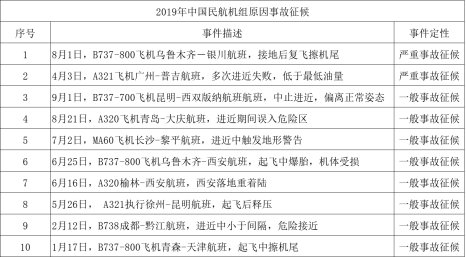

以上是2019年中国民航机组原因事故征候(含)以上事件。从这些事件中可以看到,绝大多数事件的触发都不是平时训练中涉及的内容,换言之目前航空公司基于行为的反应式飞行训练体系已经不能缓解运行环境的深刻变化带来的诸多风险。再看近期连续发生的两期典型空难:2018年10月29日,印尼狮航一架波音737-MAX 8飞机从雅加达起飞,执行雅加达到槟港的航班,飞机起飞后12分钟坠毁,飞机上共有181名旅客和8名机组成员,无人生还。紧接着四个多月,一架埃塞俄比亚航空公司的波音737-MAX 8飞机,执行从亚的斯亚贝巴到内罗毕的航班,飞机起飞后不久坠毁,机上共有157人无人生还。据目前的调查分析,失事原因几乎一致:机组遭遇了前所未有的飞机故障,而且从未训练过,应急下的反应没有缓解风险,导致最终处置失败机毁人亡。可以说,目前的练体系让飞行机组面对没有训练过或是手册上没有的科目显得力不从心,需要有一套全新的训练体系来着重训练飞行机组的胜任能力,来应对错综复杂的运行环境。

(三)训练标准化的问题

良好的安全绩效是建立在有效的机组间协调和机组表现的基础之上的,这取决于机组成员对每一项任务具备相同的思维模式并严格的执行标准操作程序。只有标准化的不断精进,才有安全质量的不断提升。国际航空安全组织研究结果表明,具有良好安全记录的航空运营人都建立了较为完善的机组标准操作程序并坚持按程序运行,可见机组标准操作程序对于保证安全飞行的重要性。

回顾中国民航高速发展的几十年历程,航空公司在飞行训练规范化、标准化方面做出了很大的努力也取得了很大的进步,但是我国民航飞行员的培训大多脱胎于师父徒弟“传帮带”的模式,这就导致了培训质量多取决于教员的水平,再加之检察员队伍参差不齐,检查评估标准和手段不统一,同一个训练大纲下面出现了很多有悖于标准程序的发明创造,这些都大大削弱了驾驶舱的协作质量,影响飞行安全。

三、“基于飞行员核心胜任能力训练”体系建设的必要性

(一)“基于飞行员核心胜任能力训练”体系建设是加快构筑新时代民航强国的必然要求

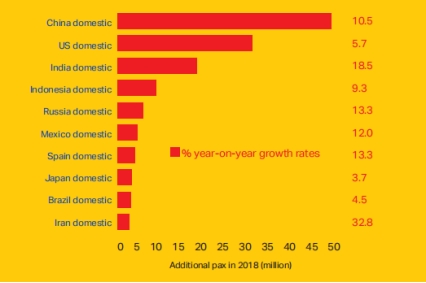

党的十九大作出新时代建设社会主义现代化强国的战略安排,明确要求建设交通强国、培育具有全球竞争力的世界一流企业。未来一段时期,我国经济将保持中高速增长,一系列国家战略落地实施,中国民航迎来大有可为的战略机遇期。据IATA2019年年报,2018年全球有接近40亿人次的始发地旅客出行。其中,尽管中国国内的新增客运量略低于5000万,但是国内航线的客流量增长幅度仍为为世界第一,美国和印度的国内市场再次排名第二和第三,其客运量分别约为3000万和1800万。2020年中国民航年旅客运输量将达到7.2亿人次,预计2035年达到15亿人次,这也意味着到2035年,中国民航年旅客运输量将较2020年翻一番还要多。

(Top 10 increasing O-D markets)

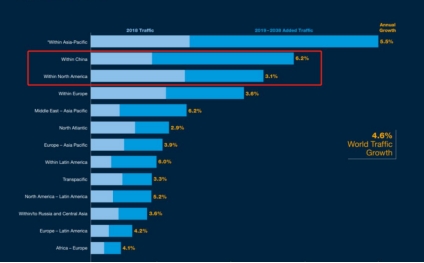

根据波音公司《2019-2038商业航空市场展望》的报告,预测中国未来20年需要增加7690架新飞机,新飞机的需求量维持在年均6.2%,这就意味着在2022年左右中国将成为全球第一大航空市场。

(Top Traffic Global Flows)

与之相对应的,飞行人员的需求量为12万左右。根据民航局统计,截至2020年2月20日,我国驾驶员执照总数为68446本,其中121部运输航空公司的机长数量为19286人、副驾驶数量为22743人,可以说按照逐年10%左右的增长率,据2035年的运力目标还是任重而道远。

所以加快构筑新时代民航强国的建设进程,需要构建“基于飞行员核心胜任能力训练”体系,以保障足够的运力满足中国民航的高速发展。

(二)“基于飞行员核心胜任能力训练”体系建设是缓解行业安全发展内部矛盾、防范化解安全风险的必然要求

2020年全国民航航空安全工作会议中提出,目前人民群众对安全、正点、便捷的出行需求与安全保障能力不平衡、不充分之间的矛盾仍然突出,安全发展面临诸多挑战。这里面的“安全保障能力不平衡、不充分”也包括从业人员(尤其是飞行人员)能力发展不平衡、不充分。随着行业持续快速发展,专业队伍建设面临的形勢更加严峻,新机长、新副驾驶占比在增加,新的风险也在增加。

上图表明我国民航飞行人员的年龄结构多集中在1986年-1994年之间,其中1986年出生的机长为可用机长的峰值,而可用副驾驶的数量峰值则出现在1990年出生左右,可见我国的民航飞行人员的年龄结构偏年轻。年龄结构的年轻化,说明培训周期的在缩短,培训效率需要提高。另一方面,随着航班量的增多、可用空域结构性加密、民用客机集成化的发展、新技术的应用等等,都增加了安全运行的风险性,以往的反复叠加特情科目的训练方法已经无法培养出胜任的飞行机组去面对如此之多的不确定性,所以训练体系的制度化改革必须把着力点放在全周期的、基于飞行员核心胜任能力上面来。

(三)“基于飞行员核心胜任能力训练”体系建设是推动航空企业高质量发展的必然要求

一流的航空运输企业,须具备一流的安全品质、一流的盈利能力和一流的品牌形象,其中首当其冲的便是一流的安全品质。

早在上世纪80年代,FAA就已经发现飞机本身机械原因导致的飞行事故经过逐年递减已经接近极值;但同时飞行事故数量递减却没有如此明显,有时甚至还会有上升趋势。经过分析发现,这其中的主要原因是人为因素。换言之,导致航空事故的主要原因已经从过去的机械转变成人的因素。为了解决这一问题,FAA在开发出了新一代的飞行培训模型AQP(Advanced Qualification Program)高级训练大纲,并用此训练模型来缓解事件中的人的原因。随后欧洲也推出EBT(Evidence-Based Training)循证训练,2013年后ICAO、IATA又在AQP和EBT的基础上推出了CBTA(Competency Based Training System)基于核心胜任力的飞行训练体系,通过世界先进航空公司的实践证明,基于核心胜任力的飞行训练体系可以打通运行和训练之间的割裂,实现训练为运行服务,运行为训练检验的目的,从而推动航空企业高质量发展。

四、“基于飞行员核心胜任能力训练”体系建设的建议

(一)立足全周期,完善人员资质保障机制

中国民航“基于飞行员核心胜任能力训练”体系,是强调全周期的训练体系,也就是说,“基于飞行员核心胜任能力训练”的理念不仅是应用到航空公司飞行员的培训,还要延伸到航校训练,要一套标准贯穿到底。这一点是与国外AQP与EBT不同的。国外AQP和EBT的“基于飞行员核心胜任能力训练”实践,基本没有做到全周期管理的。EBT多用在飞行员熟练性训练比如复训的能力提升方面,很少用于型别训练。AQP用于部分型别训练,但也没有用于所有的型别训练。可以说,“全周期+核心胜任能力”这个概念是中国民航训练体系改革的一次理论创新。立足全周期,首先就需要严把养成训练入门关,培训机构要制定飞行学员的选拔和淘汰机制,严格执行各个节点考试标准和退出机制。其次航空公司应完善与培训机构的交接流程,明确训练连带责任,同时严格飞行学员的入队、新雇员状态跟踪和考核反馈等多项制度落实,聘任资深教员实施运输航空副驾驶预备课程的授课,促进飞行学员尽快适应航空公司的运行特点。

(二)立足大运行,建立标准化训练体系

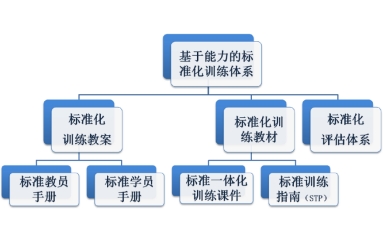

借助目前先进航空公司大运行管控体系“集中管控、高效决策、沟通顺畅、系统联动”的优势,形成“总部主训,矩阵单位主培”的集中管控新格局,利用优势资源推进标准化大纲和科目、标准化课件、标准化的教员培训和教员评估、训练质量评估等标准化训练体系的建立。

(标准化训练体系示意图)

(三)立足大数据,建立多方数据联动机制

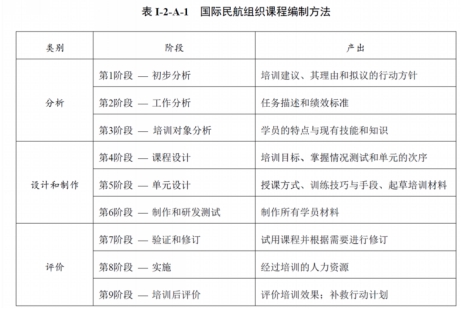

根据国际民航组织“基于飞行员核心胜任能力训练”课程编制的方法,可以看出该体系的建立的过程是基于大数据的广泛采集、分析和应用的过程。

所以,需要加强各类数据与核心胜任能力的关联性理论研究。通过对飞行数据(QAR)、航线运行观察(LOSA)、安全信息和自愿报告等数据的收集和分析,再把这些信息反映出的问题转化为训练体系中的场景、科目和评价指标,评估受训学员在不同胜任力维度上反映出的状态,然后强弱项、补短板,有的放矢的对受训学员进行专项训练,从而提高受训学员的胜任能力,最后完成训练闭环。

五、结束语

“基于飞行员核心胜任能力训练”体系建设是一项重要的制度变革,推进该体系建设是落实党的十九大精神的重大举措,也是深化企业改革、建立现代化企业制度的重大举措。诚然,每一次制度改革的道路上都会面临着诸多问题和挑战,全周期“基于飞行员核心胜任能力训练”体系建设也将面临着诸如动态评估标准统一的问题、教员和检察员队伍建设问题、胜任力指标“水土不服”的问题等等,但是可以预见的是,先进的训练体系正在被广大民航人所认知、接受和实践,坚定不移的推进新时代中国特色的全周期“基于飞行员核心胜任能力训练”体系建设,这既是文化自信、也是制度自信的体现。(作者:李源 南航 )