新冠疫情冲击下的航空市场面临的挑战和航空公司重启建议

摘要:进入2020年以来,突如其来的新冠疫情给全球经济带来了巨大的冲击,民航运输首当其冲。在新冠疫情的冲击下,民航市场受经济全面收缩和产业链中断的影响表现出预期市场需求持续疲软、运力过剩、市场供需失衡等问题,极大削弱了全球航空运输能力。本文从分析此次新冠疫情的特点入手,剖析疫情对航空市场严重性、长期性、不确定性的影响,以及疫情防控期间航空业所面临的大国关系的博弈和世界关系的重塑、全球经济收缩和产业链影响、预期航空市场需求持续疲软、运力过剩导致市场供需失衡、夏秋航季现金流不足加剧了脆弱的局势等五大挑战,最后围绕安全发展、市场信任、结构调整、价值创造四个方面给出疫情防控期间航空公司重启的建议。

一、新冠疫情对航空市场的影响

航空业承载着全球35%的国际贸易、供应链、投资与旅游,为全球约6550万个工作岗位提供支持,270万个航空公司职位中,每个职位都创造了另外24个就业机会,其重要性不言而喻。新冠疫情爆发以来,全球航空市场处于停摆状态,这种状态对发达经济体意味着供应链断裂,商业无法正常运作;对新兴经济体意味着入境旅游市场萎缩,旅游推动型消费与投资锐减,其严重性、长远性、不确定性远远超过以往的全球性危机。

(一)严重性

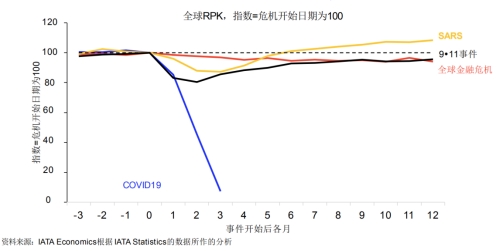

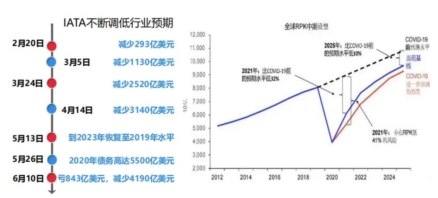

下图表明,9.11事件和SARS之后RPK(全称是Revenue passenger kilometer,即所谓的收入乘客公里数,也叫旅客周转量)分别下降了20%和12% ,而2020年4月RPK下降了95%,此数据反应航空市场旅客运输工作量严重下滑。

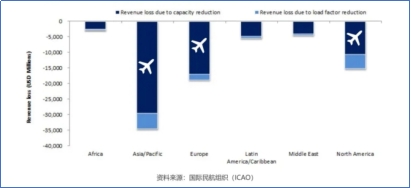

另外,从各个地区RPK的下滑对比图来看,此次疫情对航空市场的打击也是空前绝后的。欧洲航空公司在2020年收入潜在损失已达890亿美元,旅客需求预计比2019年减少55%。目前90%航班停飞危及670万个工作岗位,可能导致欧洲GDP减少4520亿美元。这相当于今年3月预计数字(减少560个岗位和减少3780亿美元)基础上再减少110万个就业岗位和740亿美元。另据ICAO统计,2020年1-4月份全球客运收入损失810亿美元,其中亚太损失最大。

数据来源:国际民航组织(ICAO)

(二)长期性

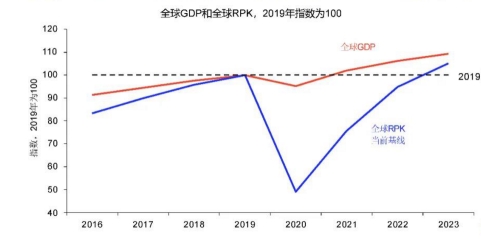

根据IATA最新预计,今年全球GDP增长将下降5%左右,是2009年全球经济危机时GDP降幅的四倍。相比之下,航空客运量的预期降幅(以RPK计算)要严重得多,今年的降幅约为50%。预计全球GDP 2021年恢复至2019年水平,而航空客运量的恢复速度要缓于全球GDP,预计2023年才会回到2019年的水平,2021年增速仍将处于较低水平,比预期水平低32%-41%。

数据来源:IATA Economics

(三)不确定性

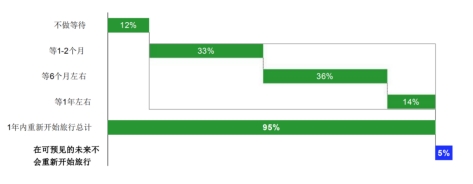

造成航空市场需求复苏不确定的原因有很多,其中消费者对航空旅行信心不足仍然是关键,即使在政府开始开放边境和放松旅行限制之后,旅行信心的恢复仍需假以时日。防疫安全对国际旅行的恢复至关重要,根据目前科学界对新冠病毒的认识,疫苗是问题解决的关键,因此在疫苗面世之前,航空市场仍将面临旅客信心不足的问题。另外,随着新冠疫情在全球的肆虐,国内虽然已经进入了清零的阶段,但是“防输入”的任务任然艰巨,作为“防输入”的第一战场,航空业的输入风险也将加剧市场恢复的不确定性。

数据来源:IATA Economics

上图为IATA 5月份的问卷调查“一旦疫情平息下来,你会等多久(如果有的话)才会恢复通常的旅行计划?” 图中所示,现在只有45%的人会在1-2个月内乘坐飞机。之前的调查显示60%。另外从疫情爆发至今,IATA对于行业的预估也在不断调整。

数据来源:国际民航组织(ICAO)

二、疫情期间我国航空市场面临的挑战

(一)大国关系的博弈和世界关系的重塑

疫情蔓延导致逆全球化、单边主义、民粹主义思潮抬头,国际政治博弈升级,中美紧张局势加剧,贸易摩擦可能成为常态。据美国智库战略与国际问题研究中心(CSIS)3月31日发布的报告《新冠疫情之后的亚洲地缘政治前景》中预测,疫情在全球的蔓延将导致中美战略竞争加剧,中美关系基调发生了改变。也就是说,中美之间的关系从以前的合作是主要内容,竞争和对抗是次要的,变成了中美之间合作不再是主要内容,竞争才是主要内容。而对于欧洲国家,从2008年的金融危机引发欧债危机到后来的难民危机,英国宣布脱欧,到现在新冠疫情的大冲击,经济大滑坡,可以说由于社会经济积累的问题使得欧洲市场前景十分不乐观。在这种情况下,各国都会增加对贸易、技术包括卫生资源的限制。比如美国从打贸易战到现在,多次将中国企业、高校列入实体清单,进行单方面的制裁,5月22日,又有33家中国企业和机构被美国列入“实体名单”。

(二)全球经济收缩和产业链影响

从疫情爆发到2月中下旬开始我国逐步复工复产,再到三月下旬,我们上市公司的复工率已经达到98%,长三角、珠三角地区的复工率超过90%。由于中国率先控制住疫情,在经济恢复上也会领先于世界其他地区。

统计数据自1990年,数据来源:IATA Economics

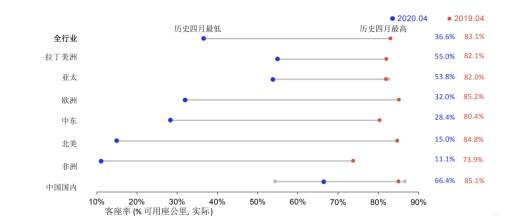

据IATA财经数据显示,四月份全球客座率跌至历史最低,仅为36.6%;中国市场由于复工复产,客座率逐步好转升至66.4%。

但是中国经济的恢复仍取决于世界疫情的发展。2月份,中国疫情最危急,国外的分析基本都集中在全球供应链问题上,而中国又是全球供应链的中心核心,这就促使了美国、日本等国家对供应链实施“国家干预”。4月份在企业全面复工复产以后发现原来的海外订单大范围缩水,销路成了大问题。分析预测,后期即便全球经济有所回暖,产业链也会想本土化和区域化收缩。

(三)预期航空市场需求持续疲软

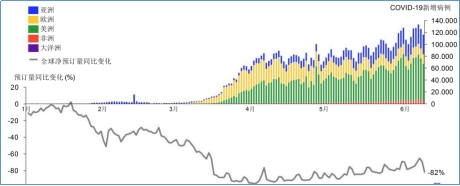

二月中旬,国内疫情爆发达到峰值,机票订单同比下降88%。随着国内疫情得到有效控制,社会复工复产节奏提升,市场需求企稳并有所回升。然而,截至5月底,机票订单同比变化仍无显著提升。假设境外疫情发展与市场需求的关系与中国国内市场类似,即便全球疫情得到有效遏制,也很难避免相当长一段时间内市场需求在低位徘徊。

数据来源:IATA Economics

(四)运力过剩导致市场供需失衡

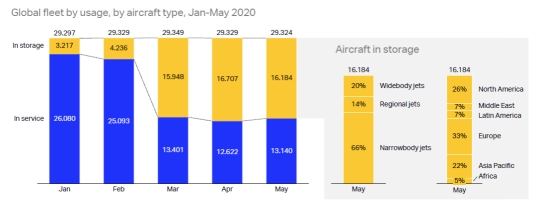

三月份,全球停场飞机数骤增至15,948架,较二月份增加了一万多架,四、五月份大量客改货操作解决了部分飞机闲置问题,但运行中的飞机总数仍略有降低。停飞期间,航空公司仍然需要支付巨额的固定成本。限制令解除后,预测将有大量运力投放市场,旅客出行信心不足导致短期市场供过于求。

数据来源:IATA Economics

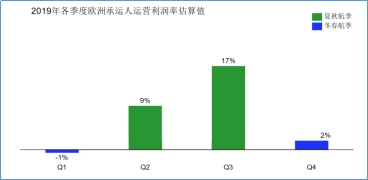

(五)夏秋航季现金流不足加剧了脆弱的局势

2020年航空公司预计将净亏损840亿美元,这些亏损集中在第二和第三季度,而航空公司每年获得的利润主要是在这两个季度创造的。另外,此次疫情的反复性也增加了对疫情影响评估的难度,如牛津经济学智库3月初预测说,世界经济增长率将从去年的2.6%降到今年的2%。这个数据当时看很悲观,现在看可能还是乐观了。从这点来看,对于航空公司需要以变应变,快速的调整冬春航班结构,采用更加灵活的策略来应对行业的季节性特征。

数据来源:IATA Economic

三、疫情期间航空公司的重启建议

(一)贯彻中央关于“三稳三保”的指导精神,坚持安全第一、稳中求进。

今年4月8日,习近平总书记在中央政治局会议上强调,要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复,力争把疫情造成的损失降到最低限度,确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。国务院国资委郝鹏书记在部分重点行业中央企业经济运行工作视频会上指出,中央企业要重点做到“三稳三保”,稳企业、稳经营、稳队伍,保国计民生、保重大工程、保经济增长。当前,世界经济受疫情影响下行风险加剧,不稳定因素显著增多,航空企业面临极其困难的局面。越是在这种情况下,越是要以“三稳三保”为工作指引,全行业牢固树立“三个敬畏”,保持安全定力,以“三基”建设为工作抓手,打稳底盘,确保在关键时期,安全生产万无一失。

(二)树立“一盘棋、一条心、一起上”的责任心和使命感,企业和政府合力重建市场信任。

行业发展,人人有责。尤其是应对严峻形势和困难局面。可以说,这次疫情对于民航业是一次生存危机,如何转“危”为“机”度过难关,需要上下同欲,树立“一盘棋、一条心、一起上”的责任心和使命感。政府层面,根据《关于积极应对新冠肺 炎疫情有关支持政策的通知》,推进落实积极的支持和减负政策,帮助航空企业缓解高负债水平和低现金流量的双重压力;完善应急联动机制,提高资源配置效率;完善风险评估机制,明确行业生存预警阈值,触发预警及时响应,减少损失;制定风险政策储备,完善灾后恢复支持政策;完善对外信息发布制度,杜绝出现混乱的、自相矛盾的信息发布,帮助企业快速制定清晰可操作的防范流程,提高政府的公信度;根据疫情发展情况,适时拟定和推进市场刺激政策,灵活调整冬春时刻,回填第二、三季度的经营亏空。企业层面,始终坚持“人民航空为人民”工作主线,树立安全意识、服务意识;构建“大运行”+“大服务”的一体化航线结构,提高航线网络的抗风险能力;强化风险意识,完善风险/措施清单,将疫情中暴露出来的非常规性风险,如地缘政治、医疗保障、物资供给等重新纳入预警系统;完善责任体系建设,明确领导责任、主体责任、岗位责任和监管责任,落实“一岗一清单”制度,杜绝责任田中的灰色地带;利用一切可以利用的渠道,加强与旅客的沟通。航空运输业的繁荣,依靠的是人员的自由流动,旅客出行的信心高低、意愿多少对于疫情后的航空业重启起到关键性作用,所以航空企业需要把亲和精细的品牌定位融入服务管理体系,体现到产品和服务上,并建立一套行之有效的考核流程,同时将客票退改、旅客投诉等方面的问题纳入行动清单,立整立改,避免引起旅客的负面情绪,展现民航企业担当作为的正面形象。

(三)围绕民航局“安全生产专项整治三年行动”部署,主动出击调结构、强弱项、补短板。

本次疫情不仅是对我们国家治理体系,也是对民航行业治理能力的一次全面考验。航空企业需要以民航局“安全生产专项整治三年行动”为各项工作开展的总纲领,以问题为导向,自主施压,刀刃向内找问题,主动出击调结构、强弱项、补短板。此次疫情暴露出我国航空企业,尤其是大型航空企业在机队结构、市场配置、人力资源、产业分布和资产负债等方面的结构性问题,也暴露出企业管理过程中结构不优、机制不活、劳动生产效率低、刚性成本高、信息化智能化建设滞后等问题。这些短板和漏洞倒逼企业必须以变应变、主动求变,由规模扩张型向质量效益型转变,由全面拓展向重点突破转变,由相对单一产业向高相关、多元化产业转变,由行政式管控向市场化运作转变,由传统商业模式向数字化、生态圈转变,由粗放型管理向精细化管理转变,走出一条集约化、内涵式的发展道路。

(四)落实民航管理全过程“过紧日子”的要求,以企业价值创造为核心,开源节流。

今年4月24日,民航局下发《关于在民航工作中全面贯彻落实“过紧日子”要求的通知》,提出严控人员经费和公用经费、发挥政策资金保障作用等八个方面要求,要将“过紧日子”的要求落实到民航管理的全过程。航空公司作为典型的重资产行业,普遍承受着高负债水平和低现金流量的双重压力。我国大型航空公司的资产配置多是点多面广、种类繁多,而且在公司发展初期,往往注重的是资产服务保障主业生产经营的基本职能,对于如何优化资产布局分配、提高资产使用效率方面,缺少必要的关注和研究。目前来看,“重保障、轻运营”的结果,就是一方面,资产投入大、包袱重、后勤保障过度;另一方面,已有的存量资产也没有得到充分利用,资产的供给和需求出现了结构性的失调。 所以,在当前形势下,航空公司需要对资产管理进行高质量发展的重新定位,以价值创造为核心,把围绕生产为主线的各类资产,通过市场化的价格参考和科学的评价体系进行重新计算,评估每一项资产是否发挥出了应有的作用、产生出应有的价值,用系统的角度审视成本和收益,用全生命周期管理模式优化每一个节点,不仅要打好“阵地战”,也要打好“歼灭战”,从而实现航空公司整体利益最大化。

四、结束语

从目前疫情的发展来看,疫后航空业走向仍有许多不确定因素,这取决于疫情的持续时间和扩散规模,各国采取的防疫措施,消费者对航空旅行信心恢复以及全球经济环境等众多因素。对于新冠疫情这只“黑天鹅”,我们不能因为过度关注而放大其影响性,在黑天鹅的背后还有大量白天鹅存在,事情的发展受多个变量影响,而黑天鹅只是其中一个变量。疫情也许是个契机,让我们从时代背景和人类发展出发,以科学客观的态度冷静分析,以灵活开放的态度拥抱变化,以包容互信的态度合作共赢,超越狭隘的“个体主义”意识,更加坚定的确立起“人类命运共同体”的理念。正如丘吉尔所说“不要浪费一场危机”。疫情的危机还远远没有结束,但从危机中学习、从危机中提高的过程应该早早开始。(作者:李源 )