机场设备运维培训体系现状与发展建议

机场设备运维保障能力是保障民航安全的重要基石和关口,在保证飞行安全、航班正常、改善服务质量等方面都担负着重大的责任。在发展过程中面临的一个重要挑战,就是专业人才需求量的增加。相对于飞行、乘务、机务、航务、安检的规范化执照(资质)培训和监管,机场设备运维、机场工程等领域的培训监管和自身培训体系建设则稍显滞后。客观分析机场地面设备维修企业培训体系面临的问题并提出可操作性的解决措施,对民航业安全与发展具有一定的现实意义。

一、机场设备运维培训体系基本现状

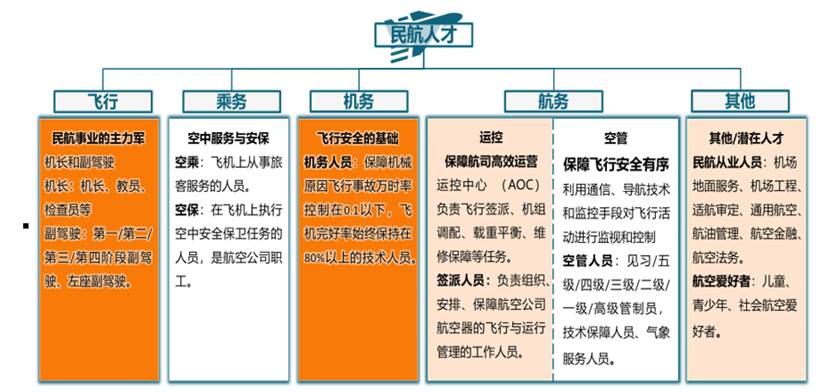

民航专业人才主要包括飞行人员、空乘、机务、运控、空管、机场工程、机场设备运维人员等。我国民航对从业人员培训及监管方面在借鉴发达国家经验的同时,也充分考虑自身实际,制定了多类培训机构合格审定规定,专业人才持证上岗等。目前,民航飞行员员培训仍以航线照驾驶员培训为主,培训机构为141部航校;依据《飞行训练中心合格审定规则》(CCAR-142 部)规定运运转的飞行训练中心。截止到2018年5月底,CAAC批准的CCAR-147维修培训机构共计72家,其中国内56家、国外16家。主要包括以下四类:航空公司自建的培训机构、专业的民航院校、生产厂家的培训部门、具备独立培训资格的维修培训机构。

机场设备运维是集专业技术知识、熟练操作技能、丰富排故经验以及高强度体力要求于一体的职业。但目前在培训体系建设的规模、机制、模式、质量等方面还存在诸多挑战,存在机制不健全不完善,培训能力和水平不高等问题。截至到2018年底,我国共有颁证运输机场235个(其中4F级机场12个,4E级机场35个),旅客吞吐量达到12.65亿人次。成绩的取得,离不开数量众多的机场专业设备运维人员。对照上述情况,归纳总结分析了机场设备运维培训体系中的现状与常见问题:

现状一,缺乏操作性强、指导性高的航空法律法规。航空法律法规对机务、飞行等人员职业化标准提出了具体并且严格的要求。在执行过程中,各类复审、监管、合规性审定特别严格,标准特别清晰。机场设备运维人员的资格证书和职业技能标准鉴定在监管上相对滞后,缺乏清晰而明确的政策法规性指引文件,从而为机场设备运维培训体系建设带来了不确定性。

现状二,普遍缺乏成熟的运维专业人员。培养一名合格的技术人才通常需要3年以上的时间,在这个过程中,知识技能及经验的积累是成为合格运维人员的关键。目前,国内机场普遍缺乏成熟的运维专业人员。一是因为行业需求量大,机场业务量快速增长,千万级机场数量快速增加,三千万级、四千万级机场并不鲜见,首都机场更是连续两年过亿,这些都需要大量的设备运维人员。二是人员流动性高,近年来,机场设备运维人员年龄上呈现年轻化的趋势,成熟的高级工比例不断降低。从平均工作量、责任、工作班制、薪酬福利等角度考虑,机场运维人员的流动性较高。三是培训周期长,入职门槛低,数量众多的中职、高职从业者,在入职前后均需经过用人单位大量的岗前、岗中培训,包括专业技能、法律法规、安全文化等。

现状三,培养机制欠缺,培训机构不多。相比飞行、签派、空管等培训体系,机场运维保障培训机构匮乏。由于机场设备种类多、型号多,所需购买的专业设备成本较高,培训资源欠缺,开设运维人员培训的专业院校少,行业认可的运维培训机构目前还处于萌芽阶段。目前仅有少量的高职类院校初步涉及,建立了相关的专业群,并获得了人社局的相关批复,但自身缺乏专业的教员和资质,尚未建立起稳定、科学、规范的培训体系与培训模式。且大多侧重于学历教育、入职培训、基础培训,而师资建设、专业课程、培训标准建设任重道远。

现状四,基础培训发展缓慢,“前沿技术”培训仍然不足。以适应岗位能力要求为出发点,制定了不同岗位的最低能力要求,但在培训等级划分、内容制定、方式选取上缺乏有效、科学的规范及体系,入职培训及岗位复训没有统一规范及标准,不能有效甄别及支持不同技术等级、不同岗位的培训需求。培训教材、课程大纲、考核题库等相对匮乏,课程内容少、题库更新慢,培训形式陈旧,培训模式和培训方法传承多年,培训内容的前沿性、培训方法的科学性均难以满足现有工作需求,培训效果不明显,培训后的工作效率难以提升,无法满足运行保障需求。目前,虽然出现了“云平台”等新手段,但大数据、物联网、人工智能等新兴技术方兴未艾,相比机场各类设备设施不断更新,智能化水平(比如行李RFID)提升,“前沿技术”培训的内容和方法仍然不足。

二、机场设备运维培训体系是“科技创新”的重要支柱

进入新时代,创新驱动发展战略已纳入国家基本国策,习近平总书记明确提出要实现民航强国目标,中国民航面临着广阔的发展前景。民航业具有高技术、高投入、高风险的特殊行业属性,实施创新驱动发展战略,建设“四型机场”,运维培训体系建设是其重要支柱。

(一)运维培训体系与科技创新共享“人才”的价值。从“学、研、产、用”的全价值链推进科技创新,运维培训体系在“用”的角度为科技创新助力。“用”的主体就是广大基层员工,他们是需求创新的起点,也是创新产品的“直接用户”。以首都机场集团为例:集团管辖53个干支线机场,其中基层一线技能岗位人员近4万人,占员工总数的73.45%,每天24小时不间断与机场旅客流、行李流、数据流有关的设备设施“亲密接触”,最能发现创新点和新技术的应用领域,不断清晰科技创新的方向,使其更具生命力。通过完善运维培训体系,提升员工科技素养、技术水平,还能贡献科技创新人才。

(二)运维培训体系与科技创新共用“资源”的基础。民航机场设备设施全天候24小时运转,要确保“绝对安全”和服务品质,很难让员工在运转的设备上实操培训,这是当前机场运维培训面临的现实问题。而科技创新也必须要有自身研发、测试的模拟环境,成熟以后才能在真实的运行保障环节使用。整合两者的需求,才能使有限的资源发挥最大的价值。

(三)运维培训体系与科技创新共担“安全、发展、效益”的责任。

安全是民航发展的生命线,机场运行保障环节运行链条长,环节多,专业性强,每个岗位必须负起自身的责任。从三基建设、四个到班组,到三个敬畏,运维培训体系必须有效发挥价值。安全、发展、效益同样是科技创新的本质驱动力和目标,两者高度一致。

三、机场设备运维培训体系未来发展建议

(一)加大政策法规建设,注重资金引领。借鉴飞行、空乘、机务等专业岗位行业资质要求,以局方或机场协会为主导,仿照141部航校、《飞行训练中心合格审定规则》(CCAR-142 部)、CCAR-147部等,尽快出台机场设备运维人员相关资质要求、准入标准和技能鉴定规则,形成整个系统内通用的岗位能力证明,为运维培训体系建设指明方向,发挥风向标作用。同时,行业主管部门要加强资金的引导和支持,对在培训方面的资金投入制定明确规定,适当倾斜,降低企业对培训投入的风险。

(二)加大培训机构建设。建立认证标准和发展指南,大力开展机场设备运维培训机构的建设,建设行业一流的企业大学和培训中心。注重学历教育与职业教育相结合,加强“校企合作”,在专业共建、合作育人、实习实训基地共建共享、专业资质能力认证、人员技能培训、产学研用等方面合作,通过“教学环境与企业环境一体化、教学设备和企业设备一体化、教学内容和企业培训一体化、人才培养标准与企业职业标准无缝衔接”的新型培养模式来培养,推进产教深度融合、校企紧密合作,培养大批高素质技术技能人才的新举措,为行业发展提供人才支持。

(三)加大培训资源建设。设备运维人员培训特点及形式表明,人员能力及技能提升,主要依靠大量实操锻炼和规范的课程体系。实训资源建设是提升运维人员能力及技能的最有效途径。在加大培训机构建设的基础上,建议成立行业培训资源建设领导小组,按照局方资质-岗位资质-岗位目标课程的次序,指导编制符合局方资质要求、岗位要求的课程及标准,岗位要求的课程,制定核心关键岗位培训规划并组织实施。

(四)全面提升培训理念。随着机场设备的升级换代,培训也应符合实际,不能局限于老旧的设备设施、陈旧的培训理念以及培训模式,充分吸取民航及国外的先进理念和技术,加强先进技术的培训,以提高实操能力为目标,提升培训效果和质量。

限于篇幅和本人理论水平,相关分析和论断难免存在疏漏,但机场设备运维培训体系是一个可持续研究和探索的课题,大力推进培训体系建设是十分必要的。目前存在的挑战和问题,需要找准问题的根源,并从系统的角度、长远发展的眼光看待,明确培训目标,完善培训政策,拓宽培训领域,丰富培训内容,切实提高从业人员的技能水平。(作者:董振强)