对我国构建现代化国家机场体系的思考和建议

摘要:本文从构建现代化国家机场体系的视角审视我国机场系统建设发展情况,并与国家机场体系建设较为成熟的美国进行对标,分析目前我国机场体系建设中存在的薄弱环节,进一步提出我国构建现代化国家机场体系的对策和建议,为我国机场体系的高质量发展提供理论支撑。

2019年,冯正霖局长在全国民航机场工作会议上提出,要坚持新发展理念,在更高起点上构建现代化国家机场体系。现代化国家机场体系具有规模适度、覆盖广泛、结构合理、功能完善等特征,是构建民航新发展格局的重要基础,也是在我国民航业进入高质量发展阶段的背景下,机场建设由数量增长向质量提升、由局部带动向整体领先、由单一网络向复合型机场系统建设的内在要求。在建设国家机场体系的实践中,美国民航发展起步较早,经过多年的摸索积累了丰富经验。通过与美国的机场体系建设经验进行对照,同时结合现代化国家机场体系应具备的基本特征,对我国机场系统建设发展情况进行对比分析,梳理存在的不足与差距,对于明确未来国家机场体系的建设方向,加快构建大、中、小机场协调发展的现代化国家机场体系具有重要的现实意义。

一、我国构建现代化国家机场体系的条件分析

经过多年的开拓进取,我国机场建设已达相当规模,机场保障能力不断增大,机场群发育日渐成熟,千万级机场建设与发达国家的差距已不甚明显,对民航强国建设形成强有力的支撑,为构建现代化国家机场体系提供了坚实的基础条件:

(一)基础设施建设成效显著

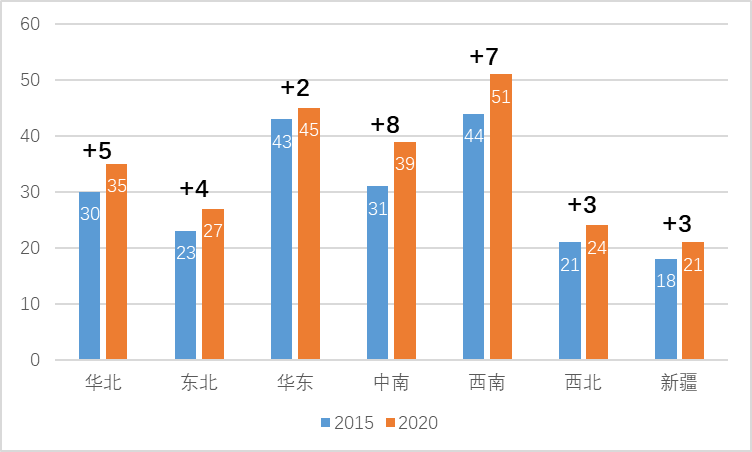

“十三五”期间,全国范围内开展了大规模的机场新建、迁建和改扩建工程,民航基础设施建设总投资高达4608亿元,建设成效显著。一是运输机场数量稳步增长,颁证运输机场数量由“十二五”末的210个增加至241个,新建、迁建运输机场43个,机场网络初步形成。二是机场保障能力大幅提升,新增跑道数量41条,跑道总数达261条;新增机位数量2300个、航站楼588万平方米;新增设计容量约4亿人次(总容量达到14亿人次)。三是航空服务覆盖范围持续扩大,按直线100公里服务半径计算,2020年公共航空运输服务覆盖91.7%的地级以上行政单元、83.8%以上的县级行政单元和88.5%的人口,比2015年末分别增加4.5、3.6和4.6个百分点。四是通用机场的数量突飞猛进,从2015年的61个增加到2020年的339个,已超过颁证运输机场数量。

图1“十三五”时期各地区运输机场数量变化情况

(二)枢纽机场能级大幅跨越

随着大兴机场和天府机场建成投运,青岛、呼和浩特新机场开工建设;广州、深圳、西安、贵阳、重庆等机场新跑道建成,浦东、哈尔滨、济南、福州、长春等机场完成航站区扩建,枢纽机场的容量和运行效率均大幅提升。至2020年,我国多跑道机场数量达16个,千万级机场数量达39个,千万级机场吞吐量占比83%,首都机场旅客吞吐量更是首次破亿。在旅客吞吐量全球前50家机场排行榜中,我国千万级机场数量已达9个,占比18%,位列世界第二(前50家机场排名中,美国占15家,位列第一)。

(三)四大机场群协同发展雏形渐现

我国京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大机场群引领发展的格局初步形成。2019年,四大机场群旅客吞吐量和货邮吞吐量分别占全国的52%和78%,业务规模占全国比重过半。其中,长三角机场群旅客吞吐量在世界机场群中位居第二,仅次于美国东北部大西洋沿岸机场群。同时,机场群内部差异化发展定位也更趋明确,如上海虹桥和浦东两机场“国际——国内”分工清晰;首都机场、上海浦东等大型机场重点发挥国际或区域枢纽功能,承担区域内部业务量比例则逐年下降;京津冀机场群中天津滨海机场重点培育国际航空物流中心功能,石家庄正定机场则在低成本航空领域凸显优势

二、我国建设现代化国家机场体系的问题与瓶颈

然而,从“体系”的角度审视我国机场建设,尤其是与民航发展较为发达的欧美国家进行对比,我国机场建设中依然存在发展不平衡、不充分,结构不合理、功能不协调等问题,主要体现在以下四个方面:

(一)扩大规模、调整结构仍是我国机场体系需解决的首要问题

冯正霖局长指出,现代化国家机场体系,规模是基础条件。虽然我国已有运输机场241个、通用机场339个,机场总数达580个,但仍有37个地级市无机场覆盖,480余个县在100公里服务半径范围内无法享受航空服务。与美国19627个的机场总数相比,我国机场数量依然差距甚远。即使除去其中的14528个私用机场,美国公用机场的数量也有5099个,其中纳入国家综合机场系统计划(NPIAS)的机场为3321个(另有拟建机场7个),是我国机场总数的5.7倍。

表1美国现有机场(起降设施)的数量和类型(截至2018年5月)

|

起降设施类型 |

总计 |

私用设施 |

公用设施 |

纳入NPIAS的设施 |

|

机场 |

13117 |

8302 |

4815 |

3273 |

|

直升机场 |

5842 |

5782 |

60 |

10 |

|

水上基地 |

507 |

292 |

215 |

38 |

|

超轻型飞机场地 |

112 |

109 |

3 |

|

|

滑翔场地 |

35 |

30 |

5 |

|

|

热气球施放场 |

14 |

13 |

1 |

|

|

Total |

19627 |

14528 |

5099 |

3321 |

将纳入NPIAS的3321个机场进一步分解,包括380个主要机场和2941个非主要机场。主要机场细分为大型枢纽、中型枢纽、小型枢纽和非枢纽四类;非主要机场包括非主要商业服务机场、疏缓机场和通用机场,各类机场定义及与我国机场概念的对应关系见表2。预计到2023年,NPIAS中2941个非主要机场的通用航空活动将占NPIAS机场活动总量的59%,飞机运营的64%,以及AIP项目开发资金的61%。我国与美国区域枢纽的数量已较为接近,年旅客吞吐量500万人次以下的中小机场的数量上还有一定差距(美国445个,我国191个),通用机场数量和业务量更是有天壤之别(美国通用机场数量2554个,我国339个),可见我国机场体系建设的短板在中小机场和通用机场。因此,在我国机场扩大规模和体系结构的调整优化中,中小机场和通用机场是主体。

表2美国NPIAS中各类机场的定义及与我国机场的对应关系

|

类别 |

细分类型 |

定义 |

年乘机人数(2019年) |

与我国机场概念对应情况 |

|

主要机场 380个 |

大型枢纽机场(30个) |

年乘机旅客数占美国乘机旅客总数1%或以上的机场。 |

≥1840万 |

枢纽机场 |

|

中型枢纽机场(31个) |

年乘机旅客数占美国乘机旅客总数的0.25%~1%的机场。 |

460~1840万 |

||

|

小型枢纽机场(72个) |

年乘机旅客数占美国乘机旅客总数的0.05%~0.25%的机场。 |

92~460万 |

中小机场 |

|

|

非枢纽机场(247个) |

年乘机旅客数少于商业乘机旅客总数<0.05%,但是超过10000人的商业服务机场。 |

1~92万 |

||

|

非主要机场2941个 |

商业服务机场(126个) |

年乘机旅客数在2500至10000人次之间的商业服务机场。 |

2500~10000 |

|

|

通用机场(2554个) |

不提供定期航班或定期航班年乘机旅客数少于2500人的公共机场。 |

<2500 |

通用机场 |

|

|

疏缓机场(261个) |

对公众开放,拥有100架以上的驻场飞机或年25000飞行次数。 |

—— |

(二)枢纽机场保障能力不足、容量亟待提升

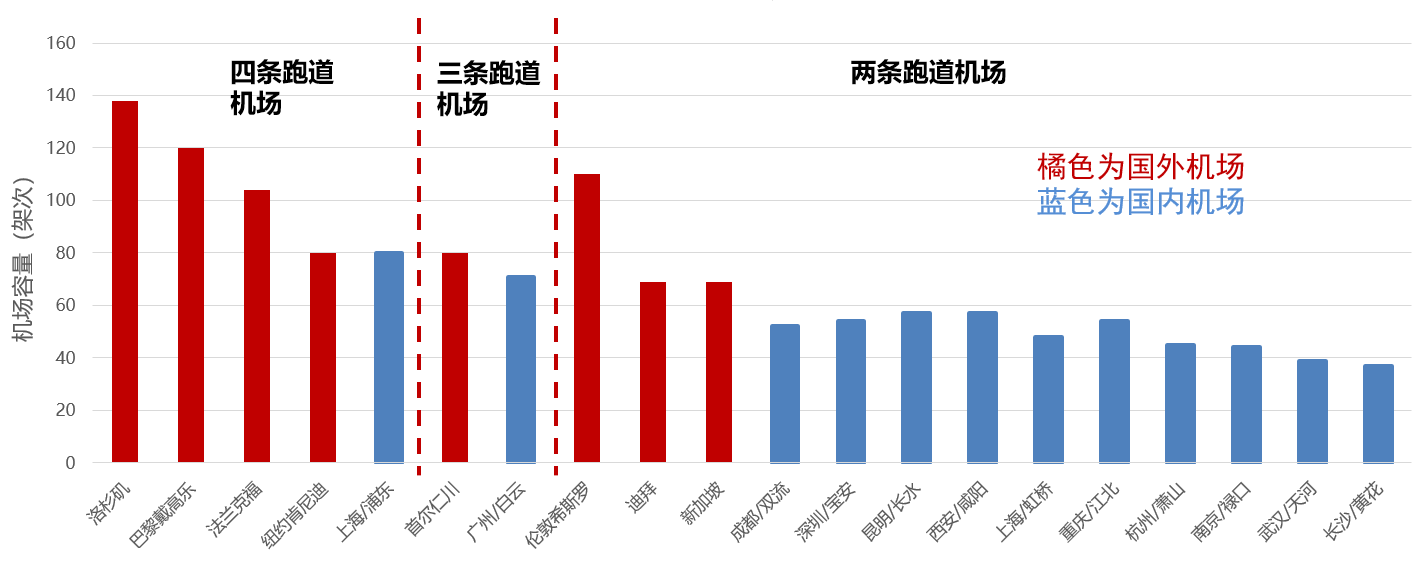

一是枢纽机场跑道运行效率仍待提升。我国多跑道协调机场平均容量仅为55架次/小时,而全球主要枢纽机场平均容量为94架次/小时。与欧美同跑道构型的机场相比,受空域容量、进离场航线布局、运行效率等的限制,我国机场容量仅为欧美等国家同类机场的70%,地面设施的能力并未充分发挥,机场高峰小时批复容量仍有较大提升空间。二是机位资源结构性紧张。我国千万级以上的机场以62%的机位数量承担了全国83%以上的旅客量,枢纽机场机位资源紧张,尤其是近机位数量占比不足45%,成为机场运行效率提升的制约因素。同时,过夜机位严重不足,如大连、西宁、兰州、西安等机场过夜飞机架次接近或已超机场停机位容纳能力,无法满足航空公司驻场飞机需求。三是货运保障能力明显不足。我国缺乏与大型物流企业业务要求相适应的专业性货运枢纽,大部分枢纽机场国际货运设施保障能力不足,且缺乏专用邮件、快件和冷链等专用航空物流设施,设施布局和工艺流程有待优化,信息化水平和运行效率有待提高,没有形成成熟的“航空货运枢纽+航空物流龙头”的发展模式。

图2全球主要机场跑道容量对比

(三)机场定位不够清晰,世界级机场群的建设任重道远

机场群建设既是推动区域融合发展的重要载体,也是充分发挥枢纽机场的引领带动作用、促进周边中小机场协同发展的重要手段,更是促进国家机场体系结构优化的有力抓手。世界级机场群往往有成熟的服务业态和发展模式,以市场需求为主导,通过良好的协调与科学功能定位,实现机场竞争与合作并重。以纽约机场群为例,纽约市区及紧邻其周边范围内共有11个机场,总体上形成了3个运输机场明确分工、4个跑道型通用机场各有侧重、3个直升机机场聚焦城市接驳、1个水上机场主营空中出租的差异化联动发展态势(各机场功能分工见表3)。

表3 纽约市机场体系及运营情况

|

机场类别 |

机场名称 |

机场分工 |

运营情况(2018年) |

|

运输机场 |

肯尼迪机场 |

以国际航线为主 |

旅客吞吐量6255.1万人次 |

|

纽瓦克机场 |

国际、国内航线各半,国内主要承担与西海岸主要城市间的航线 |

旅客吞吐量4606万人次, 45.8万起降架次 |

|

|

拉瓜迪亚机场 |

以国内航线为主,航线主要集中在美国的中东部(基本不超过1500英里) |

旅客吞吐量突破3000万人次,年起降量达37万架次 |

|

|

跑道型通用机场 |

Teterboro机场 |

疏缓机场,距曼哈顿中心最近的跑道型机场,承接三大运输机场外溢公务航空业务,大型公务航空企业的基地机场,航线网络遍布美国及南美洲、南非、亚洲等部分地区 |

商业运输:112架次,空中出租:78921架次,军事飞行:299架次,通航本地运营:94910架次 |

|

Morristown机场 |

疏缓机场,Teterboro机场的补充,承接公务航空、私人飞行溢出业务,普通包机公司的基地机场,开展公务飞行、私人飞行、包机飞行、飞行培训等业务,拥有四所飞行学校 |

商业运输:9架次,空中出租:11228架次,军事飞行:179架次,通航本地运营:33260架次,通航巡游:38909架次 |

|

|

Republic机场 |

疏缓机场,综合型通用机场,区域通勤业务,机场至新泽西、亚特兰大、大西洋城等区域的包机航线,开展定制的固定翼和直升机租赁服务,拥有约10所飞行学校 |

商业运输:78架次,空中出租:11771架次,军事飞行:331架次,通航本地运营:96544架次,通航巡游:89683架次 |

|

|

Essex机场 |

疏缓机场,基本不承接公务航空,业务以飞行培训和飞机维修为主,兼顾包机飞行 |

商业运输:1架次,空中出租:1750架次,军事飞行:888架次,通航本地运营:29899架次,通航巡游:43728架次 |

|

|

直升机场 |

West 30th St Heliport |

位于纽约市核心区——曼哈顿地区,距离周边主要机场的距离均在10千米以内,以直升机短途运输业务为主,提供飞往附近运输机场的定期航班,客流主要来源于华尔街和曼哈顿的金融区 |

空中出租:12310架次,军用飞行:105架次,通航巡游:2095架次 |

|

Wall St Heliport |

空中出租:26804架次,通航巡游:4422架次 |

||

|

East 34th Street Heliport |

空中出租:17482架次,军用飞行:300架次,通航巡游:500架次 |

||

|

水上机场 |

New York Skyports Inc Seaplane Base |

以空中包机飞行为主 |

空中出租:1800架次 |

图3纽约市机场分布图

反观目前我国四大机场群建设,仍存在较多短板,其中最突出的是各机场功能定位趋同、缺乏差异化发展政策,导致机场群内竞争效应远大于协同效应。如长三角机场群中江苏省所有机场均开通国际航线,内部竞争异常激烈;成渝机场群中成都和重庆枢纽机场在国际航线开设方面发展思路趋同,地方政府各自为政、缺乏统筹;各机场群核心机场的虹吸效应大于对周边机场的辐射带动效应,中小机场发展偏弱。机场群内各机场定位有待进一步梳理和完善,形成定位明确、功能互补、运行高效的机场群体系。

(四)运输机场与通用机场二元割裂,“体系”内部要素的相互关系不协调

形成运输、通用两翼齐飞的机场发展格局是现代化机场体系的目标所在。大部分民航发达国家都是将运输机场和通用机场作为一个整体进行考虑。加拿大、英国、日本、巴西等国家,并不区分运输机场和通用机场(即根本无通用机场的概念),只区分公共航空运输和通用航空。美国、澳大利亚等国家虽然对运输机场和通用机场进行了界定,但划分依据为是否提供定期航班和年旅客登机量两个动态的指标,也就是说运输机场和通用机场二者并非割裂的,而是可以上下流动的。

在建设管理上,运输机场和通用机场的管理并无太大差异,以美国为例,根据联邦法规第14卷第157部——《机场新建、改建、启用和关闭通告》,所有机场,包括机场、直升机场、水上机场、垂直起降场等,无论属于运输机场还是通用机场,无论公用机场还是私用机场,其新建、改建(涉及飞行区)等均需要向FAA申报,且履行的是相同的建设程序。在使用许可上,联邦航空局139部(机场使用许可证)规定使用9个以上乘客座位的飞机开展定期载客业务和使用不少于31个乘客座位的飞机开展非定期载客业务的机场需要获得使用许可证。对运输机场和通用机场采用的是同一套使用许可管理体系,使用许可证的类型与运输机场还是通用机场并无关联。正是由于建设管理和使用许可上的无差别对待,使美国的机场体系是一个运输和通用无缝衔接的体系,为机场类型的上下流动创造了条件。

表4 139部机场等级可提供的航空承运人运营类型

|

航空承运人类型 |

一类 |

二类 |

三类 |

四类 |

|

定期大型航空承运飞机 (30座以上,不含30座) |

√ |

|||

|

非定期大型航空承运飞机(30座以上,不含30座) |

√ |

√ |

√ |

|

|

定期小型航空承运飞机(10-30座) |

√ |

√ |

√ |

我国对于运输机场和通用机场的建设管理、使用许可和运营管理采用独立的管理体系是基于我国特定国情和历史背景。目前通用航空法规体系重构其初衷也是剥离简单套用公共航空运输方式管理的内容,创建一套独立完整、科学适用的通用航空标准制度体系。在机场建设管理上,国务院办公厅《关于促进通用航空业发展的指导意见》(国办发〔2016〕38号)提出新建通用机场由省级人民政府审批或核准;国务院办公厅《交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》(国办发〔2019〕33号)明确中央与地方共同承担运输机场相关职责,而通用机场相关职责由地方承担,从顶层设计上已对运输机场和通用机场的责任主体进行了区别。虽然从一定程度上降低了通用机场的审批要求,给了地方政府更大的管理权限,但同时也存在地方专业管理人才缺乏、管理经验不足、中央无法为通用机场的建设提供补贴等现实问题,通用机场建设受到一定影响,不利于数量的持续增加和体系内部结构的优化。此外,通用机场和运输机场完全割裂,二者的转换路径被打断,体系内部要素的有序流动受到限制,从整个国家机场体系建设的角度来看,内部关系是不够协调的。

三、我国建设现代化国家机场体系的对策建议

根据国际航空运输协会(IATA)预测,2025年左右我国旅客吞吐量将超过美国,成为全国最大航空市场。随着我国民航强国战略的深入实施、新型基础设施建设的加速推进,机场建设势必由跟随发展向世界引领转变。建成以世界级的机场群,国际航空枢纽为核心、区域枢纽为骨干、非枢纽机场和通用机场为重要补充的国家综合机场体系,是我国民航强国建设和民航高质量发展的必然要求。为解决当前现代化国家机场体系建设的进程中存在的问题或不足,有以下建议可供参考:

(一)加强中小机场和通用机场建设,构建合理的机场层级结构

建立包括运输机场和通用机场在内的安全、高效、一体化的机场系统,充分认识到中小机场和通用机场在扩大机场规模、调整机场体系结构中的主力作用,着重突出中小机场和以短途运输功能为主的通用机场的社会属性和公益性特征。一是鉴于我国仅有1.5亿人乘坐过飞机,尚有12.5亿人从未乘坐过飞机的国情(2019年数据),以使广大人民群众享有均等的基本公共航空服务的机会为目标,扭转我国机场分布“西密东疏”的特征,重点加强我国胡焕庸线以西地区的中小机场规划建设。二是充分发挥短途运输的“小机型、小航线、小航程”特点,在与最近的运输机场直线距离100公里以上的偏远地区、地面交通不便地区由政府主导通用机场建设,为人民群众提供“飞得到、坐得起、用得上”的交通出行服务。三是加强地方政府和社会观念的引导,从国家机场体系的系统性和完整性的角度看待通用机场的建设,强调通用机场在国家航空运输系统中的重要作用,扭转过分考虑通用机场经济效益的局面,提高地方政府建设通用机场的积极性。

(二)加快世界级机场群建设步伐

一是持续提升大、中型枢纽机场保障能力。通过机场设施的改扩建、机场平面布局和飞行程序的优化、空域资源的优化配置和一体化指挥调度、先进的现代航空电子设备和PBN导航程序的应用等手段,有效提升枢纽机场的容量,加大地面监视系统和数据共享项目的投入,全面跟踪机场道面活动,提升机场安全性、增加航班流量,完善协作决策机制。通过机场仿真模拟对现有机场及拟改扩建/新建机场的现状及未来机场的容量、机场运行的延误水平进行评价,为项目决策提供技术支撑。

二是探索中小机场的差异化定位、协同发展之路。结合机场区位特征、资源禀赋、产业发展基础等条件,合理确定机场定位及服务功能,按需拓展小型枢纽及非枢纽机场的业务类型,满足大众出行的需要,支持开展低成本航空、公务航空、短途运输等业务。加快建立机场群协同推进机制,着力解决空域、时刻资源配置、综合交通建设等方面存在的问题。加强机场间的地面协同,强化空地交通融合,构建高效的运行服务体系。

三是加速发展现代航空物流基础设施建设。加快推进我国首个专业性货运枢纽机场的建设,为航空物流企业打造优质的基础设施平台。抓住货量集聚性特点,推动综合性枢纽机场货运保障能力的提升。推动航空物流转型发展,机场货运设施的建设结合航空货邮结构性变化,重点提升邮快件、冷链等细分领域设施保障能力,顺应货运运输多品种、多频次、小批量发展趋势。

(三)建立系统性的机场建设及运营扶持政策

在机场建设方面,虽然按照国务院相关文件精神,由地方承担通用机场的建设、维护、运营等具体事项的执行实施和相应支出责任,但是整个民航的安全管理仍属于中央事权,提升机场的安全级别、提高机场容量等仍属于民航行业管理的职责范围。从这个角度来讲,对公众开放的通用机场为促进机场安全运行而进行的改扩建,如跑道、滑行道的建设和维护等项目,同样应当获得中央财政资金的支持。因此,对于列入国家机场体系的所有机场,应研究建立无差别的机场安全建设资金支持政策,制定建设资金补助范围和补助标准,由地方政府逐年汇总上报需要资金支持的各类机场民航专业工程改扩建需求,按照建设资金补助办法进行补贴并监督资金使用方式,并要求机场的改扩建满足相关民航行业标准、规范的要求。

在机场运营方面,建立基于机场服务类型而非机场类型的运营补贴政策(即将中小机场和提供短途运输服务的通用机场纳入同一运营补贴体系)。研究制定我国的基本航空服务计划,实现老少边穷地区航线网络基本通达,打造更加协调的“民生航空”服务体系。明确各区县最低航空服务水平及补贴标准,对于不能满足最低航空服务水平的区县,由航空承运人直接向各地区管理局提交补贴申请以及财务决算、运营成本、运营收入等资料,由中央财政资金按照人均补贴金额给予航空承运人航线补贴,使其可以实现微利经营。资金补助政策重点考虑通用航空短途运输、西部航线、支线航空市场等,通过加强发展战略、规划、政策、标准等的制定和实施提供各类公共服务,营造公平有序的竞争环境和活力迸发的产业发展环境。

此外,对于列入国家机场体系的机场开展定期研究工作,梳理各机场在机场系统中的作用,研究在未来5年中可以获得机场安全建设资金支持的机场建设项目数量和类型,制定资金使用计划。同时,为了提高机场运营补贴资金的使用效率以及资金补助决策的科学性、合理性,定期开展全国范围内基本航空服务运营情况和补贴效果的研究工作,根据研究结果进一步修订补贴政策,调整运营补贴的范围和标准,使中央资金补助更加精准化。

(四)大力推动机场系统信息化建设

机场系统信息化建设是提高机场建设审批效率、全面掌握机场运营和服务动态、有效提高机场运行效率的重要抓手。美国早已实施“机场数据和信息项目”,而我国在机场系统信息化建设方面还较为薄弱。首先,应建立基于互联网的机场地理信息管理系统,制定机场数据信息提交方式和格式要求,同时提供机场在线设计和电子制图工具,以及机场建设项目在线申请等功能。其次,建立涵盖所有机场(运输机场和通用机场)的物理特性、基础设施、最低运行标准、提供服务种类、运营状态等信息的数据库。新建或改扩建机场项目通过机场信息系统进行统一申报,机场建成后通过系统提交机场完整信息,同时允许机场运营单位通过信息系统管理和更新机场的数据。再次,管理局可利用机场地理信息管理系统的基础数据开展新建或改扩建机场航行服务研究,进行场址审批或审核;空管局可利用机场信息数据库制定和发布航空情报信息;民航局也可通过对各机场运营数据的汇总分析,研究制定更有针对性的机场改进计划和运营补贴计划。(作者:包立超)

参考文献

[1] 张宏宇. 近五年来我国民航运输业发展现状及分析[J]. 空运商务,2018(08):42-43.

[2]国务院办公厅《关于促进通用航空业发展的指导意见》(国办发〔2016〕38号)

[3]国务院办公厅《交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》(国办发〔2019〕33号)

[4]闻斋. 架起空中丝绸之路——“一带一路”战略下的城市群和机场群建设[J]. 大飞机,2017(06):50-55.