对我国民航机场非航商业业务转型重塑的认识与思考

摘要:随着我国民航发展和四型机场建设,非航商业在机场运行、服务、经营中扮演着越来越重要的角色。但与其重要性相比,行业决策层、机场管理层普遍对非航商业重视程度不够、顶层设计欠缺。本文从系统阐述非航商业对机场发展的作用意义着手,分析国内外主流的机场商业运营管理模式,并对今后非航商业业务转型重塑提出建议。

近年来,民航局先后印发《新时代民航强国建设行动纲要》、《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》,我国民航步入新时代民航强国建设征程。伴随着行业的持续健康发展,我国机场行业呈现出高速增长态势,2019年实现营业收入1207.0亿元,同比增长8.1%。其中机场非航空性业务[1]收入规模及在整体收入中的占比不断提升,对机场的发展做出了突出的贡献。

但目前,无论是从民航业的顶层设计,还是从各机场的运营实际来看,普遍将精力集中在航空性主业[2],对非航业务、特别是商业类非航业务的关注和系统性研究较少。本文从民航强国、四型机场建设及机场行业国企改革角度出发,在客观分析我国民航机场非航业务现状的基础上,参考国内外非航业务发展经验,对我国民航机场非航业务的进一步健康发展浅谈一些思考与建议。

一、非航业务对国内机场发展的重要性不断提升,但与受重视程度不相匹配

(一)非航商业对机场发展的重要意义不断凸显

1.非航业务收入正成为机场营收的主要来源

近年来,随着旅客吞吐量和旅客消费水平的提升,以及机场经营意识的不断提升,我国民航机场、特别是大型枢纽机场非航业务收入规模持续快速增长。

|

表1:国内部分大型机场非航业务收入情况 |

||||||

|

单位:亿元 |

||||||

|

2017年 |

2018年 |

2019年 |

||||

|

收入 |

同比增长 |

收入 |

同比增长 |

收入 |

同比增长 |

|

|

北京首都机场 |

44.74 |

14.90% |

59.53 |

33.10% |

67.22 |

12.90% |

|

上海浦东机场 |

43.38 |

26.12% |

53.44 |

23.18% |

68.61 |

28.39% |

|

广州白云机场 |

29.17 |

8.16% |

36.40 |

24.79% |

41.60 |

14.29% |

|

厦门高崎机场 |

6.07 |

6.12% |

6.22 |

2.47% |

6.27 |

0.80% |

|

海口美兰机场 |

6.43 |

21.70% |

7.89 |

22.65% |

8.67 |

9.92% |

2020年第一期超短期融资券募集说明书

2019年,北京首都、上海浦东、广州白云三大国际枢纽机场非航业务收入规模均已突破50亿元,且保持两位数的增速;厦门高崎、海口美兰这样的区域枢纽机场非航业务收入规模也同样可观,并保持持续增长。预计未来随着我国民航行业的健康发展,国内大型枢纽机场非航业务收入将在相当长的一段时间内保持高速增长。

|

表2:国内部分大型机场非航业务收入占比 |

|||

|

2017年 |

2018年 |

2019年 |

|

|

北京首都机场 |

46.73% |

52.86% |

62.18% |

|

上海浦东机场 |

53.81% |

57.38% |

62.69% |

|

广州白云机场 |

43.15% |

46.97% |

52.86% |

|

厦门高崎机场 |

36.55% |

35.00% |

35.16% |

|

海口美兰机场 |

43.75% |

46.29% |

54.99% |

数据来源:上市公司年报、白云机场2020年第一期超短期融资券募集说明书

数据来源:2019年民航行业发展统计公报

从非航业务收入占机场整体收入比例来看,2019年,北京首都机场和上海浦东机场非航收入首次超过60%,广州白云机场、海口美兰机场超过50%,厦门高崎机场超过三分之一,且各大机场非航业务收入占比近年来持续扩大,对机场发展的积极作用日益凸显。

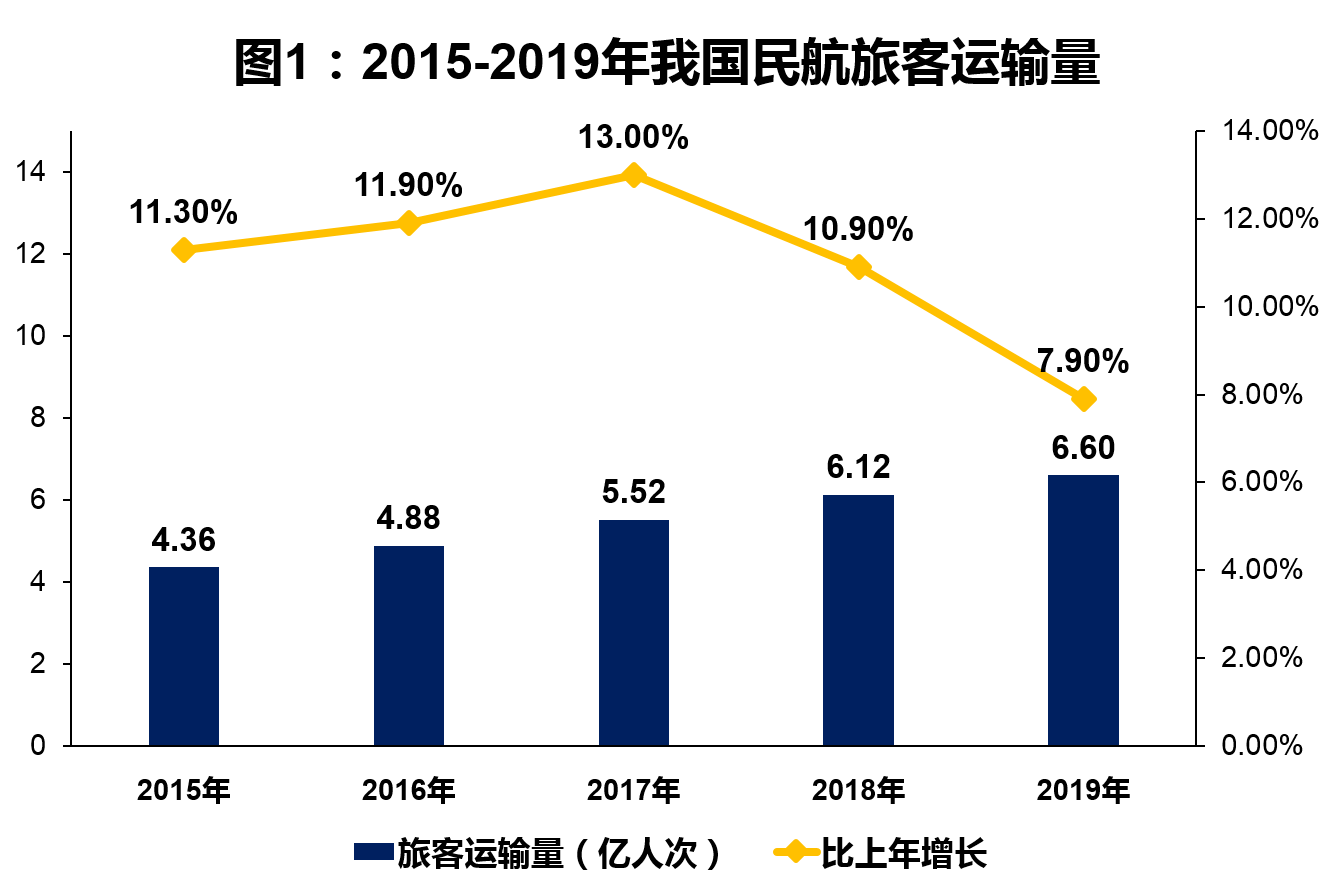

在我国,民航机场航空性业务收费标准按照民航局相关文件规定实行政府指导价。机场航空性业务收入一方面随着近年民航客流增速的逐渐放缓(见图1)而形成“天花板效应”,另一方面也由于政策的不确定性(如2019年民航发展基金返还政策取消导致北京首都等机场航空性业务收入大幅下降)和国家推进减税降费等因素,在增长空间上受到更多制约。相比之下,机场非航业务、特别是非航商业业务多是市场化行为,收费标准可以实行市场调节。对比国际大型枢纽机场70%左右的非航业务收入占比和较高的每旅客收入贡献(详见表3),目前国内机场非航业务仍存在着较大的增长空间与成长潜力。

|

表3:2018年国际国内部分大型机场非航业务经营情况 |

|||

|

收入规模 (亿元) |

收入占比 |

每旅客收入 (元/人) |

|

|

法兰克福机场集团 |

204.1 |

75% |

128 |

|

巴黎机场集团 |

220.6 |

63% |

85 |

|

新加坡樟宜机场集团 |

92.7 |

69% |

104 |

|

香港国际机场 |

153.0 |

77% |

205 |

|

北京首都机场 |

59.5 |

53% |

59 |

|

上海浦东机场 |

53.4 |

57% |

72 |

|

广州白云机场 |

36.4 |

47% |

52 |

数据来源:集团财报、年报等官方渠道

按照民航强国战略提出的到2035年运输机场数量达到450个左右、地面100公里覆盖所有县级行政单元的目标,未来我国仍将长期处在机场建设高峰期,机场建设项目普遍投资额高、资金压力大,除依靠财政拨款外,亟需机场商业类非航业务输出造血能力,为机场建设运营提供支持。

2.商业类非航业务是四型机场建设的重要组成

2019年9月25日,习近平总书记出席北京大兴国际机场投运仪式时对民航工作作出重要指示,要求建设以“平安、绿色、智慧、人文”四型机场,为我国机场未来发展指明了方向。2020年初,民航局印发《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》,对四型机场建设工作作出了顶层战略设计。

非航商业是机场运行链条的重要组成部分,既是重要的保障环节,也是重要的服务和体验环节,与四型机场建设联系紧密,意义重大。从平安机场角度,非航商业在航站楼内工作人员与安检、地服数量相当,工作场所在楼内几乎全覆盖,对维护空防安全、消防安全以及食品安全有着至关重要作用。从绿色机场角度,倡导绿色消费、传递环保理念,本身就嵌入零售、餐饮场景,在建设绿色机场方面可有很大作为。特别是在智慧机场、人文机场建设中,由于非航商业业务与旅客消费关联度高,机场商业品质直接关系着旅客出行感受。加之随着旅客需求更加日常、多元,对品质体验要求更高,对新理念、新技术、新服务的应用更为普遍,非航商业更是日益成为展现机场文化底蕴和人文关怀的重要平台。可见,非航商业已经成为四型机场的重要表达和呈现载体,非航商业将在未来成为考量四型机场建设水平的重要指标。

3.非航商业业务或将成为民航业、机场业深化国有企业改革的重要抓手

今年以来,国有企业改革已经进入全面深化攻坚时期,特别是《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》的颁布,更是为全面深化国企改革各项具体任务明确了时间表。实事求是地说,从近些年改革实践看,民航领域国有企业改革进度略显滞后,其中尤以机场类国有企业改革更为明显。在国家对国企改革加速推进的背景下,非航商业或将成为机场企业深化改革的重要突破点。

相较于航空主业,非航业务在立足公益属性的基础上,体现出了较强的商业属性,经营活动更加灵活,与市场的连接更加紧密,对社会资本具有较强的吸引力,在引进社会资本激发经营活力和提升经营效益效率、投资新技术新产品扩大业务范围提高国有资本收益、应用市场先进技术和设备等方面具备天然优势。由于机场大型公共基础设施的属性,机场行业的国企改革难度较大,实施进程较为缓慢。在这种情况下,非航商业业务有理由有必要率先成为改革突破口,加速转型,积极融入市场,在实现自身发展的同时,为行业的改革提供有价值的参考和启示。

(二)行业对非航商业业务重视程度较低

目前我国民航机场非航业务所受到的重视程度较弱,与其日益凸显的对民航行业、机场发展的重要意义不相匹配,主要表现在以下几个方面:

一是在民航行业层面,缺乏顶层设计与政策指导,相比于机场航空主业较为明确的发展目标与工作任务,机场非航商业业务在民航各类工作指导要求、行业标准文件中鲜少被提及,目前仅局限在对航站楼商业提出“同城同质同价”要求等方面。行业内缺乏适用于机场非航商业业务、具有系统指导意义的理论体系和方法论。

二是在机场运行层面,非航商业业务普遍缺乏与航空主业运行流程的有效衔接,商业资源与主业资源难以形成相互促进价值、作用发挥的发展局面,甚至会出现相互掣肘的情形。同时,机场商业相比市区商业具有较强的特性,既要扮演好对主业的保障角色,又需要主业在流程、功能等方面的配合才能实现自身价值。在这方面,从全国主要机场的实践看,真正将运行与商业统筹考虑的为数很少。

三是在机场建设和运营方的重视程度方面,目前机场对商业类非航业务的关注点普遍局限在结果性的价值收取上,缺乏对商业类非航业务发展、主业与非航业务协同发展的系统性规划设计。而在机场规划建设层面,民航局提出的“建设运营一体化”思路在非航领域贯彻较差,非航商业业务往往面临硬件层面的先天不足。

二、国内外机场非航业务发展模式及不同特点

目前,国内外主流的机场非航业务管理模式大致可分为三种类型,一是成立专业公司运营管理,二是机场商业部门直接运营管理,三是机场委托第三方运营管理。三种模式具体情况及各自侧重如下:

(一)成立专业公司管理模式

机场管理机构(或其母公司)在战略管控层面对非航业务资源进行统筹管理,成立全资或合资专业子公司,将非航业务资源以租赁或者委托管理的方式交由专业公司进行经营管理,专业公司通过发挥资源规模优势,实现对各机场资源价值的深度挖掘。这种管理模式多见于运营一市多场或跨区域多机场的机场管理机构(集团)。

采用这种非航业务管理模式的代表有国内的首都机场集团公司,以及欧洲的法兰克福机场集团、巴黎机场集团等。

(二)机场商业部门直接运营管理模式

机场管理机构的商业部门直接对非航商业业务资源进行运营管理,基于机场特性及利益诉求开展业态规划、品牌定位、招商管理等工作,商业部门类似于品牌集成商,能够快速响应旅客需求和市场变化、具备较强的跨板块协作能力,从而能够及时对业务进行调整。这种管理模式多见于运营单个机场的机场管理机构。

国内大多数机场管理机构采用这种非航业务管理模式,此外,我国的香港国际机场、亚洲的新加坡樟宜机场集团等也采用这种模式进行非航商业管理。

(三)全部或部分委托第三方运营管理

机场管理机构仅作为非航业务资源的产权所有者,直接将非航业务外包给与其无股权关系的专业第三方经营管理自身管理投入较低,且能够稳定的获取收入。或者将商业规划、招商等工作交由第三方机构负责,机场负责日常安全、运营等工作。这种管理模式多见于运营单一机场或跨区域多机场且跨基础设施的机场管理机构。

采用这种管理模式的,国际上代表有美国的纽约新泽西港务局、洛杉矶机场管理局等。

上述三类主流的非航业务发展模式各具优势、互有差异,但都能够从不同角度出发促进机场非航业务资源价值发挥。在具体选择何种模式运营非航商业业务上,各机场管理机构主要有以下四方面的考虑和权衡:一是商业非航业务实际经营活动如何充分体现机场(业主)方意志,确保不被第三方利益架空;二是机场是否具备能开展商业类非航业务的专业能力和专业团队,同时兼具考虑成本收益比;三是非航商业如何融入机场运行主流程,从而实现与航空主业的协同、互促发展;四是如何更好地实现资源价值,实现经济效益最优。

三、对我国民航机场非航商业业务转型、重塑的建议

基于上述对我国民航机场非航业务发展现状和国内外机场主流非航业务发展模式的分析,笔者就如何充分借助国企改革和民航强国、四型机场建设政策契机,破解非航业务发展难题,推动机场非航业务转型、重塑浅谈三方面建议。

(一)在民航层面,加强政策指导,疏解体制机制障碍

《民用机场管理条例》明确“民用机场是公共基础设施”,强调了民用机场“公共基础设施”的属性定位,近年来民航局对机场发展的引导也重在体现公益属性、做好飞行安全保障工作。但机场管理机构作为自主经营、自负盈亏的企业主体,在发挥好公益属性的基础上,也应回归企业本质,兼顾营利性。民航应当在坚持机场公益性是第一属性的基础上,树立鲜明导向,鼓励并倡导机场在非航商业业务方面积极发挥价值创造作用,缓解机场管理机构的建设资金压力和运营经营压力,使机场能够逐渐减少对财政拨款、补贴的依赖,真正成为自主独立的经营主体。

而在企业体制机制层面,目前我国民航业企业在股权管理事务方面,基本坚持对外投资“不控不投”的工作原则,在融资方面也主要用于机场建设,策略偏向保守。为促进机场持续健康发展、激发机场发展活力,行业应当允许相关企业在非航业务、特别是商业领域率先放开在投融资方面的政策管制,积极引进来、走出去,以提升机场商业非航业务专业能力,更好发挥非航业务价值。

(二)在机场集团层面,积极将非航业务、特别是商业领域作为国企改革的突破口

混合所有制改革是十八大以来新一轮国企改革工作的重要任务和重要抓手,国资委近期召开中央企业改革三年行动工作动员部署视频会议时强调,要坚持“三因三宜三不”原则,重点推进商业一类子企业混合所有制改革。

非航商业业务市场化程度高、盈利性强、对外部资本的吸引力大,同时也亟需充实外部商业经验和高端人才,建议机场集团或机场管理机构立足优势、着眼需求,积极将非航业务、特别是商业领域作为国企改革的突破口,积极引入市场资本,特别是注重引入先进的技术资本、管理资本和人才资本,推动机场运行质量效率变革,实现国有资产增值。

当然,在推进非航业务改革发展时也需注意把握好尺度,一方面要避免过于严格刻板,手伸得过长,要充分运用市场化的方式、手段、管理机制,激发市场活力;另一方面也要积极参与、统筹规划非航业务,特别是在运行流程与商业资源融合方面发挥主导作用,实现航空、非航的相得益彰。

(三)在非航业务层面,加深业务融合,实现更高层次发展,助力四型机场建设

机场非航业务涉及的领域多、复杂度高,目前细分业务大多独立发展、关联度不高,但从非航商业业务整体角度来看,各领域在机场运行环节中的位置集中、服务对象一致,具备天然的融合发展基础,各业务应更加深入的理解国家新发展理念和人民群众消费趋势,加强业务间统筹融合、形成合力,向产业链上下游延伸或协同上下游企业深度发展,更好地促进资源价值发挥,实现更高层次的发展。

同时,非航业务也应发挥好机场直面旅客的服务窗口作用,落实好应承担的四型机场建设工作任务,让旅客切实体验到四型机场建设成果、特别是智慧便捷性和人文关怀,满足人民对民航运输的美好需要。

商业类非航业务收益贡献高、协同效应强、与旅客接触密切、体现机场形象,对我国民航机场提升公众服务能力、价值创造能力、国际影响能力发挥着重要作用。民航行业、机场管理机构应牢牢把握国企改革、民航强国建设、四型机场建设、行业高速发展等历史契机,顺应行业发展趋势,积极主动作为,推动非航业务转型、重塑,进一步提升非航资源价值,带动机场行业健康发展,助力民航强国建设和高质量发展。(作者:高彤)

参考文献:

[1]安柏林.中国机场商贸产业特许经营模式研究[D].北京:对外经济贸易大学,2015.

[2]陈广杰.机场非航业务精细化管理模式研究——以上海机场为例[J].企业科技与发展,2019(2):271-272.

[3]陈和.国企混改赋予机场非航业务发展新动能[J].综合运输,2018(3):45-47.

[4]王纯婷.南宁吴圩国际机场非航业务发展战略研究[D].南宁:广西大学,2015.

[5]吴鹏.非航业务经营现状及策略分析——以XY机场为例[J].当代经济,2017(15):60-61.

[6]许跃凤.基于体验经济的机场非航空性业务发展策略研究[J].广义虚拟经济研究,2016(2):62-67.

[7]张婷.国内机场非航业务发展探究[J].西安航空学院学报,2015(6):44-47,61.

[8]章祝兴.民用机场商业设施规划的发展研究[J].数字化用户,2017(33):54.

[9]赵谦.供给侧改革下机场非航业务发展策略研究[J].知识经济,2019(6):84-85.

[10]卓蔚璇.机场管理集团非航空性业务的发展现状和战略——以H国际机场为例[J].区域治理,2019(38):78-80.

[1] 非航空性业务是指机场提供的航站楼内零售、餐饮、广告、酒店等商业,以及地面服务、航班餐食配送、停车、办公室租赁等服务业务。本文重点研究零售、餐饮、广告、酒店等商业类非航业务。

[2] 航空性主业是指机场提供的飞机起降及旅客服务设施、地面保障、消防救援等服务业务。