宏观全球航空医疗救援的启示

摘要:

随着经济社会发展,航空医疗救援在防灾减灾、保障人民生命财产安全、服务经济社会发展大局方面做出了卓越贡献,其反应迅速、灵活机动、驰救时间短、不受地形限制等特点在应急救援过程中发挥着重要作用,是应急救援体系重要的组成部分。

世界各国,特别是发达国家均已建立了先进的航空医疗救援体系,我国航空医疗救援尚处于起步阶段,本文通过对先进的航空医疗救援体系进行分析研究,完善我国航空医疗救援体系提出了几点启示。

正文:

航空医疗救援是应急救援体系重要组成部分,按航空器类型可以分为固定翼飞机、直升机、无人机等,都具备山林、平原、湖泊、海洋等全地形医疗救援能力,通过机载救援设备实现患者院前急救、医疗转运、物资运输等全流程医疗救援,可以大大缩短救援时间,提高患者存活率,单位医疗覆盖范围也远远超过地面传统医疗救援体系。我国相对发达国家航空医疗救援尚处于起步阶段,通过分析全球先进航空医疗救援体系发展特点,完善我国航空医疗救援体系提出了几点启示。

一、航空医疗救援发展史

航空医疗救援诞生于20世纪20年代,此刻航空救援尚处于萌芽阶段。第一次世界大战期间,美、法等国为了及时将战地受伤士兵转运至后方医院,航空医疗救援应运而生。1922年,法国一支由6架飞机组成的救援机队,成功转运了2200名受伤士兵,开创了航空医疗救援的先河。

随着时间推移,航空医疗救援逐渐从军用转化为民用。1934年,传教士约翰·福林在澳大利亚讲学期间,经常往返于各地。因澳大利亚国土面积较大,人口稀少且分散,内陆偏远地区,特别是草原、荒漠地区的牧民和矿工,因当地医疗条件有限,很多患者因无法得到及时救治而病逝,这些痛苦的经历催生了约翰·福林救人的想法。1913年,约翰·福林买来5头骆驼,安排医生骑着骆驼为偏远地区的患者进行医疗救治。1928年,在约翰·福林的领导下,建立了最早的航空医疗救援民间组织——澳大利亚飞行医生服务站,唯一的一架飞机是快达航空捐赠的一架DH50双翼机,威尔士作为第一个持飞行执照的外科医生驾机往返于各地对患者进行救治或转运。第一年累计出诊50次,诊疗患者250位,累计飞行30000多公里。至此,人类开创了民用航空医疗救援的新纪元。1929年,随着踏板式无线电的应用,患者可以远程呼救,类似于今天拨打120急救电话,保证飞行医生第一时间收到救援信息,缩短了信息传递的时间。1955年,英国女王授予飞行医生组织“澳大利亚皇家飞行医生”称号。

随着航空工业的发展和医疗技术的革新,许多国家都建立了自己的航空医疗救援体系。时至今日,航空医疗救援在航空飞行安全、医疗急救保障、专业团队建设、救援设施设备开发等方面都有长足进步,已经发展成为高效的医疗救援模式,其应用场景广泛,发展前景广阔。随着航空医疗救援基础设施不断完善,救援体系不断健全,保险制度覆盖面逐步提高,相信未来航空医疗救援会逐渐大众化、亲民化,成为人民生命财产安全的重要保障。

二、先进的航空医疗救援体系发展现状

纵观全球各国航空医疗救援体系建设情况,美国、澳大利亚、德国、瑞士等发达国家均已建立了先进的航空医疗救援模式,在制度体系、基础建设、航空器及救援设备配置、专业救援队伍组建、协调调度等方面都处于领先地位,下面逐一进行分析。

(一)美国航空医疗救援体系

美国航空医疗救援队成立于1940年,最早应用于军队转运伤员。1972年,美国丹佛市成立了第一家民用航空医疗服务机构。依靠发达的通航产业,以及各类航空救援力量作为补充,目前,美国航空医疗救援服务体系发展良好,运行较为规范,已经建立起一套完整的运行体系。

如下图所示,途中黄色五角星代表航空医疗服务机构所在位置,白色方块为固定翼飞行基地所在位置,橘色方块为直升机基地所在位置,蓝色方块为直升机、固定翼飞行基地所在位置。据不完全统计,美国目前在运营航空医疗服务机构约300家,市场竞争激烈,建立了千余座航空医疗飞行基地,其中九成为直升机基地,其余为固定翼飞行基地,拥有各类医疗急救航空器近1500架,其中直升机占75%,固定翼飞机占25%。

资料来源:Atlas,Atlas & Database of Air Medical Services 17thAnnual Edition

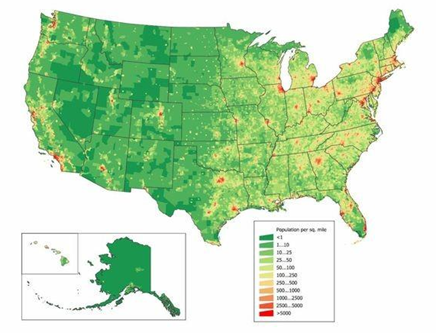

如下图所示,美国东半部、西部海岸线区域直升机基地、医疗服务机构分布数量与人口密度成正比,居住人口越多的区域,直升机基地和医疗服务机构越多,可以看出,美国在飞行基地布设时充分考虑人口分布和地理环境情况。

资料来源:Atlas,Atlas & Database of Air Medical Services 17thAnnual Edition

资料来源:Atlas,Atlas & Database of Air Medical Services 17thAnnual Edition

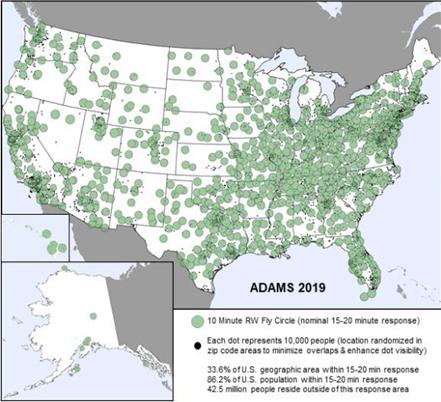

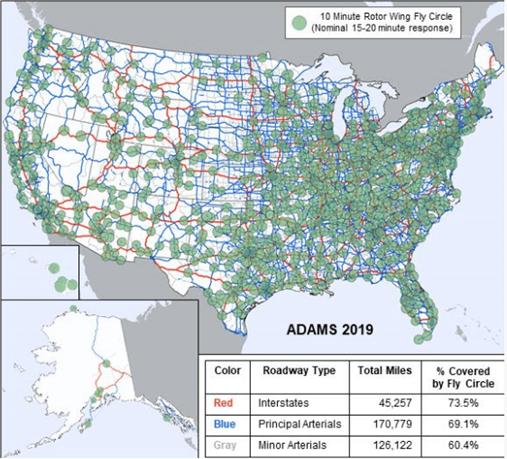

如上图所示,每个绿色圆圈代表以直升机基地为圆心,10分钟的飞行距离为响应范围,构建的航空医疗救援圈,可以看出,美国航空医疗救援体系可以覆盖86.2%的人口,普及率相当高。如下图所示,红线代表州际公路、蓝线代表干线公路、灰线代表次级公路。评估航空医疗救援布局是否科学的另一项重要指标是交通网络覆盖率,在美国大陆全境范围内,10分钟救援的响应范围覆盖了超过七成的州际公路、七成的干线公路、六成的次级公路。

资料来源:Atlas,Atlas & Database of Air Medical Services 17thAnnual Edition

从上面几张图表可以看出,美国救援体系在人口密集地区大多设置机动灵活性更高、占地面积更小、设置点位更加灵活的直升机基地,在人口稀少地区设置固定翼飞行基地。总体上来看,美国救援模式是典型的以人口导向布局。据不完全统计,美国航空医疗救援飞行任务时间年均超过70万小时,施救人员达40多万人次。

此外,美国模式在运行标准上,除了1998年美国国会通过的第一部《航空医疗救护法案》外,还制定了设施设备标准、航空器改装标准、医疗救护操作规范以及评定标准等规章制度,为航空医疗救援体系的稳定运行保驾护航;在业务培训方面,建立了完整的培训和演练体系,美国联邦航空管理局每年会对救援人员进行院前急救、航空理论知识、应激创伤等专业课程的培训,定期组织救援演练,评估指挥调度、信息传递、装备配备、专业能力、应急处置等多方面是否符合运行标准。

美国航空医疗救援的收入来源以政府拨款、商业保险、医疗保险为主,个人需求和社会捐助为辅,其中商业保险占35%,医疗保险占20%,其余为其他收入来源,每年的经费总计在40亿美元以上。

(二)澳大利亚航空医疗救援体系

作为最早建立民间航空医疗救援体系的国家,澳大利亚皇家飞行医生服务机构一直是行业内的标杆。1928年成立至今,皇家飞行医生已经走过了近百年时间,目前为澳大利亚全境提供7×24小时全天候航空医疗救援服务。

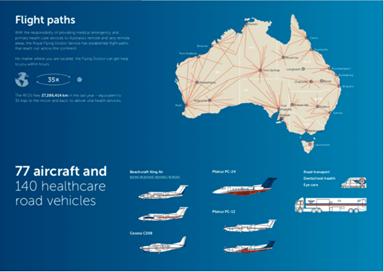

如下图所示,皇家飞行医生布设了延伸至全境的飞行网络,为澳大利亚偏远地区提供医疗急救和基础诊疗服务。无论患者身处何地,飞行医生都能尽快为其提供医疗服务。皇家飞行医生2018年飞行了2700多万公里,总里程相当于地球往返月球35次的距离。

资料来源:RFDS,2018/2019 Annual Report

目前,皇家飞行医生共有77架各类航空器,包括比奇空中国王、塞斯纳C208、皮拉图斯PC-24、皮拉图斯PC-12等机型,还有140多辆医疗急救车,包括急救转运车、口腔医疗车、眼科医疗车等车型。可以看出,皇家飞行医生拥有规模庞大的全固定翼飞机机队,为身处偏远地区的患者提供更加多样化的航空医疗救援服务。

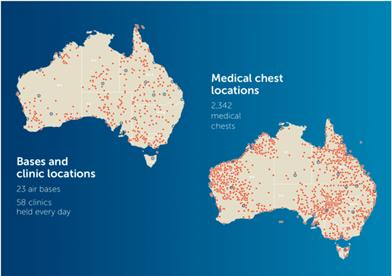

如下图所示,皇家飞行医生服务机构目前有23座飞行基地、58家诊疗机构、2000余个医疗急救点位遍布澳大利亚各地,救援服务能力覆盖澳大利亚90%的国土面积。

资料来源:RFDS,2018/2019 Annual Report

目前,皇家飞行医生是澳大利亚全境唯一一家航空医疗救援服务机构,同时也是一家非营利性组织,虽然得到了联邦政府、各州和北领政府的支持,但在经费来源方面很大程度上依然依赖于社区筹款、捐赠。向澳大利亚农村和偏远地区提供医疗急救和初级卫生保健服务是有成本的,经费主要用于采购医疗卫生设施设备、航空器和医疗急救车辆,以增强服务保障能力,缩小城市和农村之间在健康水平方面的差距。

(三)德国航空医疗救援体系

德国航空医疗救援体系在网络布局、服务机构组成、经费来源等方面独树一帜,下面逐一说明。由于疆土面积相对美国、澳大利亚小很多,德国在航空医疗体系布局方面有着得天独厚的优势。目前,德国境内共建立了80多座直升机基地,每座基地的执勤半径为60公里左右,10分钟救援的响应范围几乎覆盖了德国全境,如下图所示。

资料来源:wikipedia

德国航空医疗救援体系由航空救护体系和地面救护体系两部分联动形成合力,构建了完整的航空医疗救援网络,经过多年的发展建设,其运行标准已经成为行业标准。目前,有四家服务机构负责日常运行,分别是德国航空救援组织、德国汽车协会、联邦政府内政部、约翰尼特事故护理机构等。其中,德国航空救援组织成立于1972年,是一家非营利性组织。随着航空医疗救援业务的不断发展,德国航空救援组织的服务范围逐渐扩展至奥地利、意大利等国。目前,救援组织运营各类航空器300多架,拥有1100多名医护人员和300多名航空勤务人员,已经成为欧洲最大的航空救援联盟。

德国航空医疗救援体系的普及离不开健全完善的社会保障制度,特别是强制性医疗保险制度,保障范围包括所有的医疗服务项目。凭借制度优势,德国航空医疗救援体系以国家医疗保险作为运营经费的主要来源,辅以部分社会捐赠,保障了航空医疗救援体系的正常运行。

(四)瑞士航空医疗救援体系

瑞士是典型的山地国家,为了更好的开展救援工作,瑞士模式围绕直升机为主力机型发展建设。在航空医疗飞行基地布局方面,瑞士境内共设置了15座飞行基地,其中包括12座直升机基地,如下图所示,因瑞士地貌以山地为主,直升机有利于航空救援的开展,飞行基地的布设满足瑞士境内任一位置发出救援需求都可以在15分钟内得到有效救援。

资料来源:Rgea 2019 Annual Report

瑞士航空救援组织成立于1952年,隶属于瑞士红十字会,是境内唯一一家航空医疗服务机构,同时也是一家非营利性组织,负责航空医疗救援的日常工作,拥有19架直升机和3架固定翼飞机,分布在各飞行基地。2019年,瑞士航空救援组织共执行飞行任务16000余次,救助近万人。

目前,瑞士航空救援组织为全民提供免费服务,运营经费主要以企业赞助和社会捐赠为主,其余部分由保险公司承担,受瑞士政府的监督管理。

三、先进航空医疗救援体系的特点

美国、澳大利亚、德国、瑞士航空医疗救援体系在制度建设、飞行基地布局、运维机构管理、医疗急救设施设备配备、救援执勤力量培训、经费来源构成等方面形成了一套完整的运行模式,下面进行归纳总结。

(一)救援体系建设

可以看出,上述国家的航空医疗救援起步较早,经过多年运行,组织机构建设相对完善,规章制度健全,形成了完整的运行模式。

(二)飞行基地布局

完善的救援体系离不开飞行基地的支撑,德国、瑞士的飞行基地网络布局实现了国土全覆盖,美国、澳大利亚也基本实现了人口密集区域全覆盖。在飞行基地类型上,多以直升机飞行基地为主,部分空旷地区设置固定翼飞行基地。

(三)服务机构

与美国300多家航空医疗服务机构不同,德国仅有4家服务机构,澳大利亚和瑞士甚至只有1家。美国的300多家服务机构遍布各地,机构性质更是多种多样,与此形成鲜明对比的德国、澳大利亚和瑞士,其运行机构数量相对单一,机构性质都是非营利性组织,接受政府的监督与管理。

(四)救援响应时效

航空医疗救援在很大程度讲究的是救援时效性,拼的就是速度,所以救援响应时间一定要在有效施救时限范围内。依靠遍布各地的飞行基地网络,美国和澳大利亚人口密集区域、地面交通网络区域的救援响应时间在10-15分钟,德国和瑞士因为国土面积相对较小,可以实现全境救援响应时间在10-15分钟,均满足医疗救援的需求。

(五)救援队伍业务培训

经过长期的发展,这些国家的救援队伍建制相对健全,建立了科学系统的培训和演练体系,定期会对参与航空医疗救援的医护人员、机组人员及其他勤务保障人员进行院前急救、航空理论等方面的培训,并组织大规模联合救援演练。救援队伍的业务培训以问题为导向,注重实际操作,通过救援演练训练队伍指挥调度、组织协调、实际操作、应急处置等方面能力,评估规章制度、运行标准是否符合救援实际,及时调整指导文件,优化训练科目。

(六)经费来源

航空救援体系的稳定运行离不开经费的保障,这些国家的航空救援体系均有可靠经费来源作为支撑。德国凭借健全的社会保障体系,其经费来源主要以保险为主,美国则是以政府拨款和保险作为主要来源,澳大利亚和瑞士以社会捐赠、企业赞助为主。可以看出,这些国家航空救援体系经费来源以保险和捐赠为主。

(七)空域管制

评估航空医疗救援体系是否健全的一项重要指标就是空域管制的科学合理,上述国家的空域管制环境相对宽松,特别是美国和澳大利亚,其低空空域管制进一步下放后,通航业得到长足发展,进一步推动航空医疗救援的普及。

四、对我国航空医疗救援的启示

(一)航空医疗救援体系建设

经历了2008年雪灾、汶川大地震、2019年四川凉山森林火灾、2021年甘肃马拉松极端天气事故等灾害事故后,政府越来越重视应急救援体系建设。2018年应急管理部正式挂牌成立,担负着自然灾害、交通危化事故等各类灾害事故的救援职责,航空医疗救援队伍将作为应急救援体系的重要组成部分,承担患者院前急救、医疗转运、物资运输等航空医疗救援任务,构建海陆空协同作战的综合立体应急救援体系。

“十四五”期间,我国将统筹安全与发展关系,提高公共安全保障能力,维护社会安全稳定,积极构建救援体系完善、规章制度健全、救援流程通畅、网络布局合理、救援装备先进、保障力量充足、培训演练科学、经费来源稳定的航空医疗救援体系,强化医疗急救资源整合能力,提升跨行业、跨部门协同作战水平,充分发挥航空医疗救援在应急救援领域的重要作用。

(二)救援网络布局

在救援网络规划布局方面,截至目前,我国境内运输机场共有244座,通航机场339座,这是救援网络布局的基础。“十四五”期间,民航局预计增加运输机场百余座,并鼓励在京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区城市群、成渝城市群建设通航机场,增加支线机场保障设施,偏远地区建设通航机场。

在飞行基地选址时,根据人口分布,综合评估市场需求,结合区域特点,开展飞行基地建设。数据表明,直升机的救援半径约100公里,固定翼飞机的救援半径可以达到300公里左右,直升机飞行基地数量约占飞行基地总数的九成。直升机模式的优势是响应速度快,起降滑跑距离短,场地设置灵活,特别适合人口密集的城市区域。我国在航空医疗救援飞行基地网络布设过程中,在人口密集区域,应优先考虑直升机飞行基地建设,为满足救援响应时间要求,以100公里为救援半径,布设直升机飞行基地;在人口稀少区域,以300公里为救援半径,布设固定翼飞行基地,力争实现人口全覆盖。

(三)运营模式

综合分析国际先进经验,相对澳大利亚、德国和瑞士模式,我国航空医疗救援更适合采用美国模式,以政府主导,局方监管,民营为主,混合为辅的模式开展。截至目前,我国颁证通航企业共有523家,通用航空器除教练机外近2000架。但是航空医疗救援业务领域尚处于起步阶段,应充分借鉴先进经验,鼓励民间组织组建专业化航空医疗救援机构,开展航空医疗救援服务,服从政府的统一领导,接受空军、民航局、卫健委、应急管理部、公安部的业务指导和行业监管,加强与各类机场、大型三甲医院的联络,形成航空应急救援合力,推动航空医疗救援健康发展。

(四)经费保障

从人口基数角度看,我国航空医疗救援运营经费保障体系应借鉴美国模式,以保险作为主要经费来源,辅以社会捐赠和政府财政专项拨款。分析美国航空医疗救援历史和发展近况可以看出,从救援行业初期发展势头迅猛,到近期行业萎缩,部分救援机构经营举步维艰,甚至关门大吉,其中起到决定性作用的就是保险。可谓成也保险,败也保险。航空医疗救援费用高昂,医疗保险报销比例有限,普通患者难以承受高额的医疗费用,需要配合商业保险将报销比例提高,降低患者实际支付金额。

我国航空医疗救援尚在起步阶段,应充分评估市场规模和运行成本,科学分析计算经费保障金额,合理规划经费保障体系结构,构建商业保险为主,医疗保险为辅,社会捐赠和政府专项拨款为补充的完整经费来源体系。从市场实际需求角度分析,我国经济发达区域航空救援市场都初具规模,应以航空医疗救援试点的方式建立航空救援系统,开展救援试点工作,及时调整救援体系建设方向,适时全国大范围推广,促进航空医疗救援全民普及。(作者:张喆)